2013年8月

2013年8月28日(水曜日)

コンテナ苗 元気かな?

ご覧下さい、コンテナ苗の見事な成長 ご覧下さい、コンテナ苗の見事な成長

ぶり!!

昨年秋にはヒョロヒョロすぎて倒れたり、

この春には赤や黄色に変色していたりと

ハラハラさせられましたが、我々の心配

をよそに、いつのまにか青々とした緑の

苗木に戻っていました。

さらに今年の猛暑にも負けずとっても元

気そうです。当年成長が良くしっかり背丈

を伸ばしていて、同時に植えた普通苗より

も苗高が高いのが一目でわかります。

写真は左がコンテナ苗、右が普通苗、コン

テナ苗はすらっとしていますよね。

頼りなげだった幹も太く・茶色く木質化して普通 頼りなげだった幹も太く・茶色く木質化して普通

苗と遜色なく、さらには変色や枯れたりした苗木

も1本もありません。トータルでコンテナ苗の評価

急上昇です。この様子であれば、9月に予定して

いる2年目の生育状況調査にも安心して臨むこと

ができそうです。

青々としたコンテナ苗たち(青々としすぎ

て下草と見分けがつかないかも?)

しいて気になるところを探してみると、コンテナ苗は普通苗より1本毎の成長格差が大きく、倒状したせいか幹が曲

がったているものがあるという点でしょうか。ですがこの先長い樹木の生育を考えると、現時点での多少の欠点は将

来の問題とまではならないと考えています。

この試験地で、今年はもう一つ試験項目を増やしてみました。普通苗より高い苗高を確保できるという一番のメリッ

トを使って、下刈などの保育作業を省力できるのか?という視点です。植付け箇所の一部に「無下刈り区」を設定して

生育差を何年かに渡って見ることにしました。どこまで省力・低コスト化を進めうるのか? 期待していますよ。

さてさて、こちらは今年の植栽地。新たな取組としてヒノキのコンテ

ナ苗を植えました。ヒノキは今年初めて山出し(生産)されたものなの

ですが…、うーん コンテナ苗にしては随分背丈が小さいですね。周

りの草にすっかり埋もれてしまっています。

これでは前述した利点が生かせそうもなく、少し残念。しかしまだ植

えて2ヶ月、今後早い初期成長がみられるのでしょうか。もしかしたら

後から伸びるタイプで、これからぐんぐん成長してくれるかも。

こちらも引き続き経過を観察し、スギのコンテナ苗との違いにも注目

しながら保育手法などを考えていきます。

んっ!?苗が根本からすっぱり切られている!!

刃物で切ったかのような切り口は、どうやらウサギの

仕業。そういえば、昨年も植えたばかりのスギのコン

テナ苗にも折損被害があったはずです。

普通苗よりも細いので狙われ易いのでしょうか?。

特にヒノキのコンテナ苗はか弱い様子なので心配で

す。我々の大切な苗、どうかこれ以上切られず無事に育ちますように。 (森林整備官(育成担当)) topへ戻る

2013年8月25日(日曜日)

先を越されたっ

イベント続く今週。週末を飾るのは沼田市の「21世紀の森フェスティバル・環境と森と木の祭」への出店です。

昨年からは当署の同居人、赤谷センターもブースに参加し、会場を賑わせてくれています。

さて今年は…と報告しようと思ったのですが、ありゃ すでに赤谷センターさんがうちの分も含めてHP掲載済み。

うーん 先を越された…。 (森林技術指導官) topへ戻る

2013年8月25日(日曜日)

武尊GSSレポート(第7回)

今日の巡視は玉原湿原です。見回りを始めようとすると朝早くから地元の「自然を愛する会」のメンバーがすでに見

回りをしていました。「今日は自然観察会なんだが、前夜の雷で熊がいらだっているから鈴を鳴らしながら一回りして

きたんだ。」そうです。クマも雷は嫌いなんでしょうかね。

今日は湿原で見つけた面白い景色の御紹介。

おや?今頃サクランボ?

これはフウリンウメモドキという赤い実です。東

北南部より南に生える低木ですが、各地で減少

が心配されている木でもあります。山形県では絶

滅が危惧されるなど貴重な樹木ですが、ここにはまだたくさん生息しています。

これはアザミの花か?それにしてはギザギザした葉が… これはアザミの花か?それにしてはギザギザした葉が…

これはアザミに似たキク科のタムラソウという花です。

タムラソウについて興味深い話を聞きました。受粉した花

とまだ受粉していない花の見分け方があるのだそうです。

さて左右どちらが受粉した花でしょうか?

正解は右。受粉すると花の中に黒い色が混ざるのだそうです。

次は「面白い」などと言ったらチクリと刺されそうですが、探鳥路の生きたブナの割れ目に巣を作ったニホンミツバチ。

敵はツキノワグマばかりではありません。黄色スズメバチがニホンミツバチの巣を狙っていました。きっと命をかけた

攻防が行われているのでしょう。そのため我々も、巣の周辺は危なくて近づけない状態でした。侵略者の撃退を願い

ながら巣を離れました。

さて最後は、豊作が見込まれる今年のヤマブドウ。そんなヤマブドウの葉の上にこれまたおいしそうな赤い実がなっ

ているではありませんか。ザクロのツブツブみたいですね。

実はこれ、ヤマブドウハトックリフシと言って、これ

またヤマブドウハトックリタマバエというハエの幼

虫の住処です。赤い実の尖った部分にハエの幼

虫が棲んでいます。だからおいしそうと食べたらいけませんよ。

こうしたものは「虫コブ」とか「虫えい」とか言われるもので、これ、ハエの卵ではなく、ブドウの葉の方がハエの幼虫

に反応してこうしたコブを作るのだそうです。ヤマブドウの防衛活動なのですね。それにしても不思議で美しい造形で

す。皆さんもこの時期、ヤマブドウのつるを見たら葉を探してみてください。 (武尊GSS)

topへ戻る

2013年8月24日(土曜日)

暑い夏の休日は…

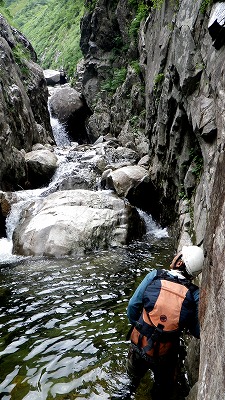

厳しい暑さの8月です。雨も上がった休日、今日は地元の山岳会の方に連れられて、谷川岳周辺の渓谷に分け入

ってみました。近年、谷川岳を有するみなかみ町では山岳・渓流を利用したガイドツアーなどに力を注いでおり、土合

近くの渓流ではラフティング・キャニオニングなどの新感覚のスポーツアクティビティが盛んです。

今日は、そんな人たち活動エリアより奥の静かな渓谷を、我々世代の定番、沢登りスタイルで歩いてみました。美

しい渓谷、涼しげな写真を幾つか御紹介します。

今日は雨上がり、いつもより豪快に水が滝を流れ落ちていきます

見上げる向こうまでずっと滝です。落差は50m以上?

易しいアプローチがあれば絶景スポットなのに…

しぶきを浴びてヒヤリ、下を見下ろしてヒヤリ

(落差は40m!)

大滝登場!

壁に挟まれた狭い谷筋は、

時には水の中を通るしかありません

今度は崩れかけのスノーブリッジに遭遇

薄いブリッジは崩壊の危険。潜らず脇を通過しますが、脇もズルズルです。どちらが危ないのか微妙ですね。

最後は美しい草原状に渓

は開けます。苦労の後だ

けに癒やされました。

以上 上越の沢の休日でした。 (中澤 署長) topへ戻る

2013年8月23日(金曜日)

お手上げ

暑い日が続く8月中旬。夏のイベントも目白押しで、今日

はみなかみ町藤原の奥利根水源の森で、群馬県上下流

協定に基づく親子自然体験のスタッフにやってきました。

…が、昨日までのギラギラ好天とは打って変わった今日

の現地。水源の森全体が雲の中にすっぽり覆われてしま

い、ザーザー降りの雨となってしまいました。

今日のメニューは、ブナ植え込み地の下刈り作業と間伐

材丸太切り・焼き印押しと半日の野外作業を予定していた

のですが…、これは無理かも…。

集合時刻も近くなって、ギリギリまで空模様を眺めて 集合時刻も近くなって、ギリギリまで空模様を眺めて

いた群馬県の担当者の方から「やむを得ませんが中

止」との連絡が来て、あえなく空振りとなってしまいまし

た。 都市部からわざわざみえた親子の皆さんもガッカ

リでしょうが、何日かかけて準備してきた我々もガッカ

リです。さあ 雨の中の撤収だ。

今年は早々と取水制限の出た利根川流域。雨を心

待ちにしていたとはいうものの、よりによって今日でなく

てもね…。

こんな日は気持ちも時間もなにか中途半端なままで

スッキリしませんが、さあ早めに下山いたしましょう。残念だった皆さん、また来年! (水上森林事務所)

topへ戻る

2013年8月20日(火曜日)

夏休みの宿題は…

毎年夏の当署恒例行事。

「夏休み森の工作会」が無事終了しました。

今年も3回コースで合計71組の親子の皆さんに参

加していただきました。 本当にありがとうございま

した。

作品には年々の傾向というか流行があるようでし

て、ウロウロしながら皆さんの手際を眺めていると

どうやら「二階建て」が一番人気の様子。

今年も全作品集をまとめてみましたので(PDF:

3,174KB)、どうぞ皆さんご覧になってみてください。

それから今年のスタッフ、皆さんの創作意欲に触

発されたのか?サポートの合間を縫って、せっせと

大人の工作作り。作品集の中にチラリと御紹介させていただきま~す。

また、来年の夏までせっせと材料を集めて、来年も皆さんをお待ちしたいと思っています。 (森林技術指導官)

topへ戻る

2013年8月11日(日曜日)

武尊GSSレポート(第6回)

朝と夕方では水位が違う玉原の湖。これは人為

的にダムの水を上げ下げする揚水型発電ダムだ

からです。深夜電力で藤原湖からくみ上げた水を、

昼間の電気需要にあわせて発電に使うため、いつ

の間にか水位が下がっています。

朝には水の中に沈んでいた土地が、午後にはと

ころどころ姿を現し、夕方にははっきり水の上に出

ていました。朝と夕方の水位は3mくらい違ったと

思います。記録的な猛暑の今週、さぞやエアコン

の電力も大きかったのでしょうか。

アサギマダラの写真撮影にかろうじて成功しました。 浅葱色(ごく薄い藍色)の羽が美しい蝶ですね。昨日ブナ林で

出会った昆虫ウォッチングに来た親子に、アサギマダラはキク科の植物を好むと聞いていましたが、ヨツバヒヨドリなど

キク科の花を渡っていました。

アサギマダラは「海を渡る蝶」とも呼ばれ、長距離移動をすることで有名ですが、秋口になると本州から南西諸島や

台湾まで移動するものが多いとか。あのヒラヒラはかなげな飛び方で、どうやって沖縄辺りまで飛んでいくのやら…?

この姿を見ている限りでは到底信じられませんが…、君もがんばれよ。

昼ごろですが、東大セミナー下の東電の舗装車

道を歩いていたら、セミナーハウス方面の笹薮から

クマの母子が出てきました。母熊は7-80kgはあり

そうで、仔熊は2歳程度の大きさでした。そのまま

湿原方面の森の中に消えていきましたが、今年は

山の木の実が豊富でえさに恵まれているためか、

肉付きもよく色もつやがありました。

残念ながらこのときは写真を撮る余裕がありませ

んでした。右の写真は、つい先日、我が家の近くを

歩いていたのんきな親子グマです。こんな写真を撮

らせてくれるクマは滅多にいないのですがね。

湿原方面に出て、ハイカーに「熊が出ているから、何でもいいからしゃべりながら歩いてください」とアドバイスしまし

たが、レストラン玉原付近でもクマの臭いが漂っていました。先ほどの母子とは別の個体がいるみたいでした。

そろそろクマが頻繁に活動する季節になり、湿原にも連中が出入りした跡が目に付くようになりました。下の写真

はキャンプ場の近くで朽ちた倒木に巣くったアリを食べた跡と、木の実を食べるために木に登って枝を折った痕です。

今年は木の実が豊作なので、木の上に熊棚と呼ばれる熊の食事した痕跡がたくさん見つかると思います。

キャンプ場は多くのキャンパーでにぎや

かでした。近くに熊が出没しているので生

ごみなどを出してクマが狙う隙を与えない

ようくれぐれもお願いしました。

ウワミズザクラの実。甘くてクマの大好物です。

(武尊GSS) topへ戻る

2013年8月10日(土曜日)

谷川GSSレポート(第4回)

夏真っ盛り。

様々な生き物?たちの

動きも最盛期となってい

る様子がうかがえます。

それにしてもここしばらく

の暑さは尋常ではあり

ませんね~。

(谷川GSS) topへ戻る

2013年8月7日(水曜日)

ハンノキのハナシ(話?葉なし?…)

7月初旬のこと、ナニコレ!?な景色を発見したとの報告が…。

場所は、当署南郷森林事務所部内の赤城山北麓の県道沿い。ハンノキの葉が枯れて茶色く変色してしまっていま

す。数十メートルにも渡る被害が何箇所も!!

県道沿いには茶色く枯れたようなハンノキが… 時ならぬ枯葉が県道に溜まっています

署ではようやく蝉の声が聞こえ始めた頃です。まさかハンノキ早くも夏バテ?

森林官から連絡を受け、早速、森林整備官が現地確認に行くと…、

食害の犯人「ハンノキハムシ」の幼虫を発見!!その名の通りハンノキの葉を食べる昆虫です。

6~7月にかけて出現した幼虫が葉を削るように食べ、夏 6~7月にかけて出現した幼虫が葉を削るように食べ、夏

に成虫に羽化するとさらに葉を摂食するのです。しばしば

多発するこの虫害ですが、

・ハンノキ自体が枯れることはほとんどない

・ハンノキ以外には広がらない

・通常1~2年で終息する

とわかって、まあとりあえずは一安心。

林業試験場のデータによれば、駆除するより経過観察を

しながら終息を待つのがよいそうです。越冬に入るまでは

摂食が続くと思われますが、当面見守ることとして地元役

場等にお知らせしました。 こいつがハンノキハムシ

時折突然起こる昆虫の大発生。天敵の激減なのか?、

周期的なものなのか?、はたまた気象のせいなのか?、

現在のところ原因はよくわかっていません。

ところで皆さん、ブナの木は自ら種子の豊凶をコントロール

している事をご存じでしたか?美味しいブナの実はクマや

リスなど山の動物に人気で、我先にと食べられてしまいま

す。ですが、毎年全部食べ尽くされてしまっては次世代の

種子を残すことができません。

そこでわざと凶作の年を作って実を食べる動物や昆虫を減らし、豊作の年にはどっと種を落とすのです。(先月のGS

Sの記事でも、今年はブナの実が豊作だと紹介されていましたね!)もしかしたら昆虫の発生の波も、種の存続を図

る知恵の産物なのでしょうか?。 (署森林整備官(育成)、南郷森林事務所)

topへ戻る

2013年8月5日(月曜日)

おぎょん!

今年も沼田祭りが始まりました!

祇園祭の流れを汲むという沼田祭り、だから「おぎょん」なのだそうです。聞けば祭りは8月3,4,5日に決まっているそ

うで、土日とかは関係なく行われるんだそうですね。今年は幸い土日が入る…と思っていたら、かえって他の地域の

夏祭りと競合するので、人手も出店も少なくなるんだとか…。

それだって、私の地元(東京某所)のつつましいお祭りに比べたら沼田祭りは人・人・人…熱気もスケールも格段で

す。 傍観者の私ですが、正直、これって祭りだな~ と感じる3日間でした。

あでやかな「まんどう」と呼ばれる飾り人形のついた山車 あでやかな「まんどう」と呼ばれる飾り人形のついた山車

10台が町中を練り歩きお囃子を競います

暗さにうまく撮れませんでした…シクシク

200人の女みこしとなる天狗みこしです。上州天狗の本山である迦葉山か

ら降りてくるこのみこし、400㌔~450㌔もあるんだとか。これまた華やかな

んですが、担いだ人の話だとやってる方はとても重いし、グチャグチャのベトベ

トで も~大変 だそうでして…お疲れさまです。

(中澤 署長)

topへ戻る

2013年8月3日(土曜日)

武尊GSSレポート(第5回) 武尊GSSレポート(第5回)

8月3日は武尊牧場からブナの林を通り抜け、避難小屋から田代湿原、水源

の森、花咲湿原、東俣林道を周ってきました。

最近頻発しているゲリラ豪雨、こいつは山を荒らしますね。普通程度の雨な

らば森が雨水を吸い取ってくれるのですが、短時間に降る豪雨には、森の浸

透能も追いつけません。ここでも2-3日前の大雨で登山道が川になった様子

でした。

この辺りでオオシラビソが姿を見せるのは標高1600mを越えたあたりからで

す。雨上がりだったこともあり、独特の樹の香りが森に漂っていました。

東北地方ではアオモリトドマツと呼ばれているこの木は、

積雪に強く、他の樹木が生育できないような厳しい環境

にも適応します。このため、徐々に北方に生育圏を拡げ、

福島に2000年前、青森に届いたのはわずか600年ほど前

と聞きました。他の樹木との競争を避け、より厳しい環境

への適応を選んだ辺境の生命のひとつなのでしょうね。イ

ヌワシ、カモシカ、イワナ等々極限に生息する動物達は強

靭なフィジカルを持ちながら、争いを好まないため奥地に

生活することを選んだ生き物たちです。彼らのエリアにはぜひ、そっと訪ねるようにしたいものです。

大雨の後で、今日はひとけのない水源の森駐車場から田代湿原方面に戻っ

てみると、東京から来た3人の登山者に会いました。花咲湿原方面を回って武

尊牧場まで戻りたいのだけれど、道が荒れてどういけば良いのかわからない

と尋ねられたので、同行して下まで降りることになりました。

花咲湿原の遊歩道は刈り払いに来た様子がありましたが、先日の大雨で登

山道が沼地になり、滑りやすい倒木の上や迂回してチシマザサの上を歩かな 山道が沼地になり、滑りやすい倒木の上や迂回してチシマザサの上を歩かな

ければならない箇所があちこちにできて、3人はこうした登山道の荒れた箇所

で戸惑い、道がわからなくなったと思われたようでした。

それでも途中、江戸沢を2回渡る箇所がありますが増水しており、大きな石

を転がしてきて飛び石を作ったり、細引きを張って手すりを作らねばならないと

ころもでてきて、ハイキングに来た人たちには厳しい登山になったようでした。

東俣林道の舗装路に出たところで、3人は駐車場に向けて林道を下っていき 東俣林道の舗装路に出たところで、3人は駐車場に向けて林道を下っていき

ました。さあて、我々も今日はここまで。車に戻ることにしましょう。

(武尊GSS)

topへ戻る

2013年8月1日(木曜日)

収穫調査 収穫調査

谷地森林事務所管内の収穫調査(林木の売り払いに際して行う立木調査

のこと)の加勢に出かけてきました。今日の調査地は、地元の皆さんと契約

を交わしてきた部分林。このため、規定に基づき全木調査を行わねばなりま

せん。こんな時には少人数で日数をかけてチマチマやるよりも、人数を集め

て一気にやってしまう方が効率的。そこで署から加勢にやってきたというわ

けです。

まずは伐採区域の確定から。事前に森林官が契約相手と打合せを行い、

除外区域などを見て回っているので、それに沿って周囲を簡易測量していき

ます。同時に区域の境には、ペンキ表示、山極印(やまごくいん)を打ち、伐

採区域を明確にしておきます。

上のトンカチのようなものが山極印。売り払いを行う林木の根際に打刻し、 測量用のコンパス・けんなわ

伐採作業後に、正しく売払い木だけが伐採されたかの確認に使用します。

根際に打つのは…、確認時にはここしか残っていないからですね。売払いの証明ともなるものですので、山極印の取

扱いは厳重です。職員以外には持たせることも許されません。

こうした作業を行いながら、全員で周囲を一周して区域の

確認・表示を終えたら、次は区域内の毎木調査です。2~3

人のパーティに分かれて1本1本木に当たっていきます。

単純そうでいて、これがなかなかの重労働。地形は尾根

あり沢あり、木の並びは不定の山の中で、調査漏れの木

が出ないように、無駄に急斜面の上り下りをしないように

木々を巡っていくのは、考える以上に熟練を要します。

特にこの季節は、輪尺(木の直径を測る器具)を持って30

分もすると全身汗みずく。いやー水がうまい!

1日頑張って、半分いったかな?というところで今日の調

査は終了しました。

これだけの手間ひまかけているし、契約林なので、公売

では少しでも高く評価してほしいもの。また、明日も頑張り

ます! (署 森林整備官(経営担当))

topへ戻る

+先月の記事へ+

|

![]()