2012年7月

2012年7月29日(日曜日)

武尊GSS報告 その3

今週の巡視コースは武尊山。オグナスキー場から前 今週の巡視コースは武尊山。オグナスキー場から前

武尊、それから武尊牧場スキー場から田代湿原方面を

回ってきました。

上州武尊山

頂上付近は草原の山

1 倒木

前武尊への登山道に入ると、大小の倒木が目に付きます。手で片付けることができるものは道端に寄せたんです

が、どうにもならぬものも現れます。 またぐか乗り越していくしかありませんが、雨の日の木はとても滑りますので、

通過には十分注意をしてください。

これならなんとか… こいつは限界越えてます…

2 おや…これって…?

上州武尊山は山岳信仰の山。日本武尊を初めとして、登山

中には多くの地蔵、仏像が安置されているのに出会います。

…が、このお地蔵さん。ちょっと変わった錫杖を持っています

ね。こんなところまで「隠れ…」の信仰の地だったのでしょうか。

3 田代湿原への歩道 3 田代湿原への歩道

午後からは、武尊牧場に車を移動して、田代湿原への歩道を回り

ます。老朽化した木道等の改修用でしょうか? ここは地元 片品村が

管理してくださっている歩道です。 こうしたメンテナンスがなければ

山道の維持は本当に困難です。

4 おや?いまごろ?…

とある湿地に白い花… まさか今頃水芭蕉の花?

これは湿地等に咲く ヒメカイウ という花です。

水芭蕉と同じサトイモ科の植物で、ミズイモなどと呼ぶ

ところもあるようです。 花だけ見ると本当によく似てい

ます。

(武尊GSS)

topに戻る

2012年7月22日(日曜日)

武尊GSS報告 その2

週末の玉原高原は雨模様…。それでも休日となればたくさんのお客様が訪れてくださいます。

今日はそんな中の一コマ二コマを…。

1 団体登山

雨にもかかわらずバスで訪れた団体さんも、今日は4,5台見られました。

野鳥観察を目的に探鳥路に向かった十数名の方とお話をしました。当方

からは、今年は熊が頻繁に出没していることと、人の気配程度では熊が

逃げなくなってきたことなどをお知らせしました。皆さんは「じゃあ…大きな

声で喋りながら行きますよ。」と歌いながら森の中に入っていきました。

ウーン? ありがたい対応ですけど… 探鳥会?…

2 木道修理

こんなに団体さんが来るようになると木道に心配なところが幾つかあるな…と、朝一番で応急修理に着手。

腐って抜け落ちた箇所に木ネジで板を打ちつけ、木道の板と柱などつなぐ鎹(かすがい)が外れて不安定に動く

箇所の鎹を打ち直しました。 それでも玉原湿原の木道はかなりの年季物です。全面改修は湿原に影響を与えか

ねないリスクもあって、できるだけ現道を大事に使いたいのです。

利用者の皆さんの御理解と御注意をお願いしたいと考えています。

3 枯木

歩道脇の立ち枯れの木が虫に食われてボロボロに…。今度は、木に巣食

う虫を食べるために熊がやってきます。

ある朝見ると、クマの爪に削られた痕が付いていました。

4 クロモジ

クロモジが実をつけていました。良く見かける樹木で

すが、実をつけているのはあまり記憶にありません。

クロモジは羊羹の木などと呼ばれ、独特の香りを持つ

香木なので和菓子などに使う高級な爪楊枝を作るのに

使われるのです。

5 霧

午後になると霧が深くなって、少し離れたとこ

ろもよく見えません。でも、雨・霧のブナ林もまた

美しく、幻想的な景色を見せてくれると思ってい

ます。 どうぞ皆さん、天気に応じて様々な姿を

見せる玉原のブナ林を楽しんでください。

6 今日の花々

一面のキンコウカ ギボウシのつぼみ

コオニユリ イチヤクソウ

topに戻る

2012年7月22日(日曜日)

!!ナイス!

樹林の尾根道。 重いザックの登りは、下を向いてひたすら忍耐の時です。

「一休みしようや」とザックを投げ出して座り込んだら、目の前にこいつが…

思わず 「ナイス!センス!」

誰かの労作なのか? それとも登山者たちの共作なのかもしれません。

いやぁ つらい登りを一瞬 忘れさせてくれたな~。 (中澤 署長)

※ 帰って調べたらいろいろなHPで話題でした…このオブジェ…

topに戻る

2012年7月19日(木曜日)

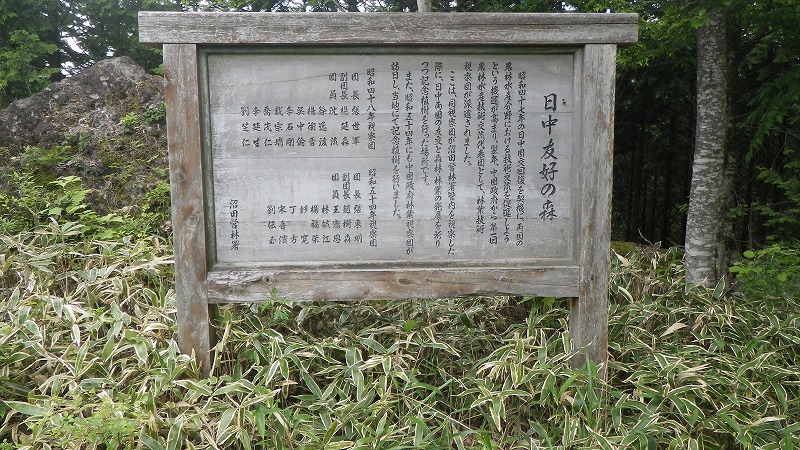

日中友好の森

当署の南のはずれ、根利国有林の一角に「日中友好の森」がひっそりと置かれています。実は先日初めて現地を

見に行ってきました。

現地には記念の標柱が建てられており、そこには「日中国交回復後、技術協力の一環として、林業関係でも交流

が頻繁に行われた。その第1回の視察団の訪日を記念して、ここに記念の植樹を実施した」旨が記録されていまし

た。

現在この付近は壮齢のヒノキ林となっており、ヒノキに囲まれた小さな台地に、スギとモミが一列に植え込まれて

いました。これが記念植樹された樹木でしょう。きっとスギは日本を代表する造林樹種として、そしてモミは、中国東

北部を中心に一般に見られる樹種ということで選定されたのでしょうか?なにせ、記念植樹が行われたのが、昭和

48年、1973年ですからもう41年も昔のこととなり、当時を知る人はもう署内には全くおりません。

今日、なぜ出かけてきたか?というと、今年 今日、なぜ出かけてきたか?というと、今年

の冬、団員のお孫さんという方から手紙をいた

だいたのがきっかけでした。

「団員だった祖父の植えた森を見たいと娘で

ある母が言っている。訪日の折、見に行くこと

ができるだろうか?」というのが手紙の趣旨で

した。

折悪しく訪日の日程が2月で、根利地区の奥

山は深い雪の中です。「残念ですが、深い雪の

ためこの時期は現地に向かうことはできませ

ん。夏になれば…」とお返事を差し上げたので

すが、「本当に今も植樹木はキチンと育ってくれ

ているのだろうか?」とちょっとだけ実は心配し

ていたというわけでして…。

モミ(左) スギ(右)の植樹木

気候厳しい根利の山中に植えられたスギとモミ。41年生にしては少々細く、背丈も低いと感じましたが、それでも

無事に育っているのを確認できてホッとしました。今では山の中のごくごく普通の造林木数本なのですが、思いもし

なかった方々の記憶と思い出、歴史を刻んでの今の姿だったのですね…。

記念標柱の方にもお祖父さんのお名前を確認できました。これならば、来ていただいて「見て、触れて」いただくこと

もできそうです。とはいえ、なかなか遠い根利の山奥、まずは息子さんにこれらの写真を送ってみることにしましょうか

ね。 (中澤 署長)

topに戻る

2012年7月14日(土曜日)

谷川GSS、武尊GSS 今シーズンもよろしくお願いします

今週から当署のGSS(グリーンサポートスタッフ)が活動を開始しました。これから11月までの毎週末、谷川岳、上

州武尊山、玉原高原など多くのお客様がみえる国有林内で、保護巡視、簡単な補修作業、国有林を楽しまれる皆

様へのアドバイスなどに取り組む予定です。総勢6名、どうぞよろしくお願いいたします。

また、巡視の間に撮影した写真などを署のHPに掲載させていただきます。各地の折々の様子などが、御覧になる

皆様方にわかるようにしていきたいと考えていますので、どうぞ楽しみにしていてください。

早速、今日は活動初日。巡視を行った玉原高原の様子をお知らせします。

1 木道整備

玉原湿原の巡視時の写真です。朝から雨だったために雨合

羽を着用しての巡視になりました。 ハイカーの数もまばらで

したね。

雨で木道が滑りやすくなっていました。木道の滑り止めの横

木が老朽化してところどころなくなっていました。場所によって

は横木が外れた際に木ネジがむき出しになっており、歩行者

がつまづいたり怪我をする原因になるので、飛び出した木ネ

ジの頭を金槌で叩きながらの巡視になりました。

2 トキソウ

サワランかな?トキソウかな?色が淡いのでトキソウだと思

います。「朱鷺色ってこんな淡いピンクのことを言うのだろう

か?」などと考えながら、木道から少し離れた場所に咲いてい

たので望遠で写しました。

どちらの種類にしても絶滅が心配されているので、人目につ

かぬところでひっそりと咲いていて欲しい花ですね。

トキソウの学名ポゴニア・ジャポニカの「ポゴニア」は「髭があ

る」と言う意味だそうで、花弁に髭が生えているように見えるか

らでしょう。

3 モウセンゴケ

玉原湿原の木道の傍らに咲いていたモウセンゴケです。

葉の先にあるヒゲから粘液を出し、虫を捕らえてアミノ酸など

の養分を吸収する食虫植物です。湿地帯を好む植物で、足

元に気をつけいないと見過ごしてしまう小さな植物です。

4 カワウ

ダムの湖面で見慣れぬ鳥を発見しました。日本各地で問題

となっているカワウです。昔はこの辺りにはいない鳥でした

が、いつの間にか生息域を広げていますね。

玉原周辺 カワウのフン公害にならないことを祈るばかりで

す。

5 ミズメ

ミズメの古木です(奥の太い方の木ですよ)。私達にはミズメという名前よ

りミネバリのほうがなじみのある呼び方ですが、この木のもう一つの名称は

「ヨグソミネバリ」。どんな香りか想像がつきますね。

長野県に行くとこの木を「アズサ」と呼んでいました。梓川流域にこの木が

多かったんでしょうね。とても硬い木でかつては梓弓を作る材料に使われた

そうですが、よく木工の世界でミズメのことを「ミズメザクラ」よ「サクラ」と称し

ています。もちろん桜とはルーツが異なる樹木なんですが。

6 エゾアザジサイ

エゾアジサイです。 「アジサイは日本からヨーロッ

パに持ち込まれたんですよ。」とハイカーの皆さんに説

明すると一様に驚かれます。シーボルトが日本から山ア

ジサイをオランダに持ち帰り品種改良したのが、どこで

も見かけるハイドランジャーと言うアジサイ。

シーボルトは日本に残してきた妻の「おたきさん」を

偲んで、アジサイの学名をハイドランジャー・オタキサと

名づけています。

(武尊GSS)

topに戻る

2012年7月13日(金曜日)

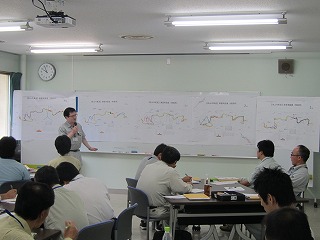

第2回林業専用道技術者研修開始!

暑さも厳しくなってきた7月11日(水)、今年度2回目の林業専用道技術者研修がスタートしました。先に紹介した

准フォレスター研修とは違い3日間の研修です。 今回研修に参加したのは、実際に林業専用道の設計や施工を行

う事業体の皆さん23名です。

どうやら今年は台風の当たり年なのか?7月から台風がボンボンと日本を通過していきますが、研修生の皆さんは

主に森林の中を通る道(林業専用道)を担当している方なので、台風による災害や林道への影響が気になるところで

す。しかし、そうした心配も3日間は考えずに研修に集中します。

まず講義からスタートします。路網整備の促進、森林の施業、高性能な機械を導入した作業システム等、森林・林

業再生プランの推進に必要な基礎知識と注意点を学びます。講義の後はグループ演習です。班に分かれ既存の林

業専用道の図面を見て改良点や問題点等について机上で検討を行います。

2日目は現地演習です。昨日、机上で図面をみながら検討した箇所を現地で確認します。現場を見ることで机上の

検討では見つからなかった様々なことを確認することができます。現地での検討を踏まえ、さらに改良を加えます。班

毎に意見を出し合い、明日の発表に備えます。

3日目研修最終日です。最終日はグループ発表から開始です。各班、机上及び現地とこの2日間にわたって検討し

た結果を班毎に発表します。全ての発表が終わったところで講師が事前に用意した改良箇所の公表(答え合わせ)

がありますが、流石は強者揃い、どの班も答えを踏まえた結果となっています。

研修の最後に調査設計等のポイントについて、講義による再確認を行った後、全体を通した質疑応答です。「疑問

点は持ち帰らない」というのがこの研修の要諦です。 研修生の皆さん、3日間お疲れ様でした。

1日目

机上での演習の様子

図面を見ながら改良点や 問題点を検討します。

2日目

現地調査

机上で検討した箇所等を現地で確認します。

3日目

机上及び現地で検討した結果を踏まえ、各班ごとに

発表します。

3日目

発表終了後、講師からの講評です。

topに戻る

2012年7月11日(水曜日)

エスカレート?

生々しいでしょう。 クマによる剥皮被害の状況です。 ついいましがたやられたばかりよのような生々しさに、少々

薄気味悪くさえなってきます。 まだ近くにいるような気がして…。

ここは30年生のヒノキ林ですが、育てたヒノキが一瞬で枯死の危機に陥ってしまうのは、なんともやるせない気持

にさせられます。おまけに下の写真を見てください。剥皮防除策として木々に巻いてきたテープ類まで、お構いなしに

剥くクマが現れてきたようです。

・ 人工物を嫌う性質

・ 物理的に皮を剥きにくくする役目

を果たしてくれるはずのテープ類すら、次第に通用しなくなってきているのでしょうか?

この林分はどうやらクマの日常の通り道となっているようで、何年にもわたって剥かれ続けて、まともな木を探すこ

とができなくなりつつあります。 それほど美味しいものなのか?と人が樹皮の裏をなめてみても………ウーン 苦いば

かりなんですがね。

南郷近辺の国道を通行されるときには、道路両側の山々を少し眺めてみてください。葉を赤く枯らしたり、立ち枯れ

てしまったスギやヒノキの一群を随所に眺めることができると思います。 ほぼ全てが、残念ながらクマの仕業だと言

わざるを得ません。本当にガッカリです。 (南郷森林事務所)

topに戻る

2012年7月9日(月曜日)

カシナガの活動期に入ります

今年もナラ枯れの元凶カシノナガキクイムシの活動期になります。(9月9日「ナラ枯れ被害を防ぐために」、(PDF:

848KB)12月15日「カシナガ!」を参照ください。) 水上地区では今年もできる限りの対策をとるべく、森林管理署、県

の試験場などが協力して迎撃態勢を整えています。

これはカシナガ発生時期を知るために設置されたカシ これはカシナガ発生時期を知るために設置されたカシ

ナガ捕獲器です。被害木の周囲を完全に密閉し、2箇

所だけ開けたチューブを通ってきたカシナガ成虫を捕ら

えようというもの。

今年の発生日を調べるために設置されています。

こちらはカシナガ被害木近くのナラに巻き付けた粘着テープです。

ナラに侵入しようと飛んできたカシナガをくっつけてしまう作戦なので

すが…、他の昆虫類も一緒にくっついてしまうのが難点かもしれませ

ん。

下の写真は最新兵器? 「おとり丸太法」によるカシナガ誘引装置。

コナラの丸太を積み上げ、誘引剤をぶら下げてカシナガを集め、周囲の

ナラの被害を軽減しようとしています。

写真の真ん中にぶら下がっているのが誘引剤。カシナガがこれらの

丸太に侵入して卵を産んだところで焼却してしまうつもりです。

これはナラ枯れ被害を受けて、伐倒されたナラです。 これはナラ枯れ被害を受けて、伐倒されたナラです。

すでに何者かが木に穴を開けているのが、木くずから確

認できます。 にっくきカシナガなのか? それとも別の

昆虫なのかな?

今年はこれまでのところ、新たなナラ枯れ木の発見は

さほど多くありません。これまでの他県での被害は、相

乗的に被害規模が拡大していく傾向と聞いていますの

で、昨年来の防除策が功を奏しているのかもしれませ

ん。なかなか成果を確認しにくい取組ですが、引き続き

頑張っていきたいと考えています。

(業務課長)

topに戻る

2012年7月6日(金曜日)

境界管理

「境界管理(けいかいかんり)」とは、民有地と隣接する国有林の境目を維持管理する仕事です。

「境界」を「けいかい」と読むのは、法律用語での特殊な読み方のようですね。我々は最初から「けいかい」と教わっ

てきたので、当たり前のように使っていますけれど…。

長い長い国有林の境界線。境目の管理と一口に言っても、いろいろな方法が定められています。一つが境界線の

巡視。境界線に異常が起こっていないかを、踏査・定点観察・写真撮影等により確認するのが仕事です。また、これ

とは別に、国有林の境界に埋め込まれている石標の確認を行うことも重要な仕事です。通常は遠望や写真を活用し

ている境界線についても、概ね10年に一度以上、実際に踏査して石標に異常がないかを確認するのです。

今日はこの10年に一度の方(「境界検測予備調査」と呼ばれています。)に出かけます。初めて行く境界線ですの

で、忠実に線を追っていく必要があります。そうしなければ、すぐ迷ってしまうでしょう。

さあ、林道脇の境界表示(赤ペンキ)から境界を辿

る作業の開始です。

まず小さな沢沿いに進み…

沢をはずれてヤブを漕ぎ…

山越え…

谷越え…

ひたすら境界上の石標を追いながら進みます。

尾根の頭まで登って ちょっと一息つけました

今日のようなルートでは、さて何年前に付けられた

のでしょう? 薄くなった赤ペンキが頼りです。

今でこそ、ペンキの他にもGPSなどの装備があって、

昔に比べたらずっと辿りやすくなっているのでしょ

うが…

確認しなければならないのは、落ち葉や土に埋もれか

かった小さな石標(境界標)です。

やっぱり最後に頼みとなるのは、ピンポイントでルートを

示してくれる先人の残してくれた赤ペンキです。

さあ 我々もまた数年後に回ってくるであろう森林官の

ために、できる限りの見出し表示を残していくことにしま

しょう。

(水上森林事務所)

topに戻る

2012年7月4日(水曜日)

下刈り作業

7月に入って、一気に暑くなりました。

夏草も一気に丈を上げる時期、今現場では造林地の

保育作業、下刈りの最盛期です。

下刈り作業は、山に苗木を植栽した後6~7年の間、

植栽木周囲の草本を刈り払いする作業のことです。

苗木に陽の光を当てて生育を促すとともに、苗木が

草の中に埋もれて、暑さで枯れてしまう(むれ枯れ)の

を防ぐために実施します。

すでに草に埋もれかけている苗木を間違って切って

しまわぬように、確実に下草だけを刈る必要があって、

これが結構神経を使います。

おまけに作業は刈るだけでは終わりません。この造林地は獣害(シカ・カモ

シカ)被害地。新芽の時期に苗木の頭を食われてしまったりして、苗木の多

くが育たなかった箇所です。このため、苗木の補植等を行ったところですの

で、そちらへの対策も打っておかねばなりません。シカ等が嫌う忌避剤を1本

1本に噴霧して、ようやく作業完了です。

忌避剤の散布(苗木が白くなってます)

それでも完了後の造林地はきれいさっぱりとなって、

見ている我々も苗木も気持が良さそうです。今度こそ

シカ難を逃れてうまく育ってくれますように。

(業務課長)

topへ戻る

2012年7月2日(月曜日)

エコツー認定式

谷川岳では今年から、「エコツーリズム推進構想」に基づく取り組みが始まります。

エコツーリズムとは、主に自然を利用した観光・地域振興などにより自然への悪影響などが起きないように、地

域や専門家の皆さんが協力し合いながら自然に配慮した観光・教育等を進めていこうとする取組みで、ここ谷川岳

では、地元みなかみ町が主体となって推進構想の策定・認定・実現に向け活動しているところです。

今日はその推進構想の認定式が谷川岳ロープウェイ 今日はその推進構想の認定式が谷川岳ロープウェイ

のターミナルで行われました。我々も協議会の一員とし

て、また取組の舞台が谷川岳周辺の国有林であること

から、積極的に推進・協力する立場として出席させてい

ただきました。

夏空の天神平

式典後は、ロープウェイを天神平に上がって、具体的 式典後は、ロープウェイを天神平に上がって、具体的

な取組の先鞭となる「谷川岳ガイドツアー」の担当の方

から、ツアーのイメージ等について説明をいただきまし

た。

谷川岳は、上越国境という表日本と裏日本の境目に

ある豊かで特徴的な自然と山岳体験を得ることのでき

る素晴らしい自然をもつエリアです。地域が一体となっ

て、こうした自然に対し、マナーと秩序ある利用が進め

られることは職場としてばかりでなく、利用者の一人とし

てもうれしいことです。 (中澤 署長)

ツアーガイドさんから説明を受けます

咲きほこるニッコウキスゲ

topに戻る

2012年7月1日(日曜日)

谷川岳山開き

雨が心配された谷川岳の山開き。 雨が心配された谷川岳の山開き。

当日は、JRの特別夜行列車や三国太鼓のお出迎え

に加え、一ノ倉沢の出合では野点、琴の演奏など盛り

沢山のイベントなので、関係の皆さん方はずいぶんと

ヤキモキされたことでしょう。

払暁4時からの安全祈願祭に出席させていただいた

我々も、今日は長駆、天神平~蓬峠までの行程を踏破

する予定だったので天気を心配していましたが、幸い雨

に当たることなく谷川山頂までやってきました。

かがり火焚く中での神事 かがり火焚く中での神事

ただし、展望は御覧の通り…。風も強くて、ガスが飛

ぶように流れる中、「どうしましょうかね?じきに降られ

るのは必定ですが…」と躊躇しましたが、元気なメンバ

ーたち“帰りましょう”とは誰も言わない。

真っ白ながらも雨もないままに、中止するのは心残り

ということで予定通りに進むことにしました。

山頂からの一ノ倉岳方面はガスに煙って…

進み始めた稜線部。景色の方は全くダメでしたが、ガスの中のあちこちに高山植物が現れ始めました。「谷川本峰

稜線にもこんな花の時期があるんだ」と少しビックリするぐらいの花の数に、思わぬ花見登山を楽しむことができまし

た。

ヨツバシオガマ ユキワリソウ アカモノ

案の定、一ノ倉岳を越える辺りからガスの密度が濃くなって、いつの 案の定、一ノ倉岳を越える辺りからガスの密度が濃くなって、いつの

まにかザーザー降る雨に打たれながらの山となりましたが、岩壁の山

登山ならぬ花の山山行は、とても新鮮でした。

いやぁそれにしても濡れた濡れた。 (中澤 署長)

ミヤマオダマキ ハクサンチドリ

topへ戻る

+先月の記事へ+

|

![]()