「清川採種園(上川町)、雨紛採種園(旭川市)での着果調査」(6月16日)

北海道の主要な造林樹種(トドマツ、アカエゾマツ、カラマツ、グイマツ)の苗木を生産するためには、採種園からの安定した種子の供給が望まれています。

これらの樹種についての種子の豊凶現象は不明な点が多く、年によって豊凶差が激しいことから、採種園ごとに着果状況を知る必要があります。

このため、道内の国有林採種園については、林木育種センター北海道育種場(以下育種場)と北海道森林管理局が着果調査を行い、苗木生産に必要な豊凶度の情報提供を行っています。

2015年6月16日に上川中部署管内の清川および雨紛採種園にてトドマツ・アカエゾマツ・カラマツ・グイマツの着果調査を行いましたので、その様子をご紹介します。

調査方法はそれぞれの樹種の調査木30~40本を対象に、後に球果(いわゆるマツボックリ)となる雌花の豊凶度を5段階評価で判定していきます。

(たとえばカラマツ・グイマツの場合は全体的に着果が多く認められた場合は評価5、全く着果が認められない場合は評価1となります。)

昨年の同採種園での調査ではいずれの樹種も「並」(評価平均2.5~3.5)または「並下」(評価平均1.5~2.5)で、中には「5」と評価できた個体も多く、全体として着果状況は良好でした。

さて、今年の着果状況はどうでしょうか??

育種場職員のご指導を受けながら単眼鏡を覗きこみ、着果状況を判定していきます。

調査の様子

今年はいずれの樹種も凶作傾向であり、特にアカエゾマツ・トドマツはほとんど着果が確認できませんでした。

しかし、「全く着果が認められない状態(評価1)」と「わずかに着果が認められる状態(評価2)」では評価が変わってしまいます。

1個しか着果していなかったとしても見逃すわけにはいきません。

1本の調査木に1個あるかないかの雌花を探し求めて、慎重に調査を進めていきます。

|

|

|

調査前の目合わせ。

個人差による判定誤差を無くすことが狙いです。

|

今年度の新採職員も

森林官に教えてもらいながら頑張っています。

|

調査における留意事項

着果調査で大切なことは、去年の球果を見分けることです。

|

たとえばアカエゾマツの場合。

一見たくさん着果しているように見えますが、これらは全て去年のものです。

|

|

これはグイマツの去年の球果と今年の雌花です。

左側の茶色いものが去年の球果。右側の赤いものが今年の雌花です。 |

調査を終えての感想

参加した隊員からは、

- 初めての着果調査だったので、着果の有無の判断を知ることができて有意義だった。

- たくさん残っている去年の球果から今年の雌花を探すのが大変だった。

- 着果の判断に個人差が出てしまうので難しかった。

- 樹種によって着果の判定基準が異なり、勉強になった。

- 豊凶には周期性があるとのことだったので、今後も継続して見ていきたい。

などの感想がありました。

トップへ|前の日記へ|次の日記へ

「地域差検定林調査」(6月2日実施)

6月2日に後志森林管理署管内の伊達市大滝地区にある「地域差検定林」において、森林調査を実施しました。

「地域差検定林」とは、各精英樹の家系が同じような生産能力を示す範囲を知り、種苗の合理的な配布区域を定めることを目的としています。

この「地域差検定林」は、昭和63年にトドマツを植栽し設定しています。

今回の調査には、後志署4名(モリサー3名+森林官1名)、林木育種場から3名の計7名が参加しました。

モリサーの3名は、調査初参加。モリサー活動に期待を膨らましての参戦でした。

調査地は5つのブロックに分かれ、さらに1つのブロックの中が約80プロットに分けられています。

3班に分かれ、各班1ブロック内の5プロットの樹高と胸高直径を測定しました。

|

|

|

|

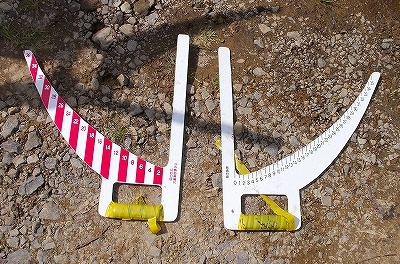

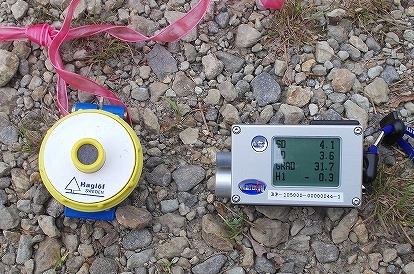

使用した調査道具の輪尺(左)と測高器(右)

|

|

調査の様子

|

調査前、育種場の方が「5年前の調査結果では、この検定林の成績が良くない」と話をしていました。

昭和63年の設定時、1プロットへ同系統のトドマツ苗木30本を2条植えで植栽したそうですが、現存本数は10本前後で、1/3~1/2に減っていました。私が樹高、胸高直径を測定した感じでは、成長が特別悪いという印象はありませんでした。

育種場の方も、「前回の調査では植栽木の成績が芳しくないため、今回は検定林として継続するかどうかの検討も含めて現地調査にきたが、予想より植栽木が残って成長している」と話していました。

調査データを集計し、連絡してくださるとのことでしたので結果が楽しみです。

調査を終えての感想

- 同行した育種場の方が、「様々な検討が出来るよう悪い所が見たい」ということで、まずは踏査から始まりました。残存が5本というプロットでは、他の植栽木は早い段階で淘汰された様子で完全に土に還っていました。ただ競争に勝ったトドマツの成長は旺盛で力強いため、地域差検定林としてどう結論づけるのか結果が待ち遠しいです。

- 普段、検定林等の現地調査をする機会がない分、今回は貴重な経験となりました。私が担当した南側ブロックでは淘汰された立木が多かったものの、残存木が太く成長していることが確認できました。調査時間の関係上、各種被害、根元曲がりや幹曲がり等の程度評価は簡略化しましたが、このような各種因子を詳細に調査することで検定林の実情がより明らかになるのではないかと感じました。

- 植栽木の初期成長が悪くても、時間の経過とともに成長が回復する植物の生命力のたくましさを感じることが出来ました。現時点では系統による差は目視では分からなかったですが、最終的にどのような結果になるのか気になります。

|

![]()

![]()