「明治・岐阜採種園」のトドマツ等着果調査(6月27~28日)

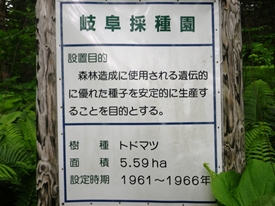

6月27~28日の2日間、網走西部森林管理署から登録された「森林調査隊」の2名とともに、国有採種園内の着花(果)調査を網走南部森林管理署の「明治」採種園と網走中部森林管理署の「岐阜」採種園で実施しました。

この着花(果)調査の目的は、北海道の主要樹種であるトドマツ等の優良な品種(育種種子)を早期に普及させるため、国有林内に採種園が造成され、造林用種子の生産が行われています。

しかしながら、これらの樹種は豊凶差が激しいことから、安定的に種子を採取することが困難となっているところです。

これらのことから、北海道育種場と北海道森林管理局では、毎年連携して国有採種園における着花(果)調査を行い、採種園の利用者である種苗生産者等に対して、採種園の豊凶情報の提供を行っています。

今回の調査もその一環として、実施しました。

調査隊員も普段、あまり見ることのないトドマツ、アカエゾマツの雌花を確認しようと双眼鏡を使用しての豊凶調査に一生懸命でしたが。残念ながら着花状況は不良でした。

今後も道内、各地で同じような調査を順次、北海道育種場のご助力を得て実行していく予定です。

明治採種園のアカエゾマツ

Posted by 技術普及課 技術開発主任官 足立|2013.6.28|

トップへ|前の日記へ|次の日記へ

「トドマツ人工林収穫試験地」調査(壮瞥町)(6月25日)

6月25日、後志森林管理署大滝森林事務所 壮瞥担当区の2411林班ぬ小班において、トドマツ人工林収穫試験地の調査を行いました。

胸高直径、樹高、樹形級の調査

本試験地は胸高直径や樹高などの収穫調査をし、相対幹距による間伐を行いながら、今後の人工林を適正に導いていくことを目的として設定されました。この調査の成果はこれまでに林分密度管理図や収穫予想表の作成などに用いられています。

試験地は昭和7年植栽(3,500本/ha)、面積は標準地0.20ha(40m×50m)、外囲林0.34ha、合計0.54haで、これまでに3回間伐しており、平成17年に残存木113本のトドマツを調査しています。この113本のトドマツについて、前回のデータと比較しつつ、胸高直径、樹高、枝下高、樹形級区分について調査しました。胸高直径は電子輪尺、樹高は測高器(レーザー距離計)を用いて測定しました。

このデータを元に相対幹距(%)を算出し、次回のha当たり間伐本数を決定します。

相対幹距とは、正方形配置を仮定したときの林木間の平均距離を、上層木平均樹高の%であらわしたもので、ha当たり本数をN、上層木平均樹高をHとすると、相対幹距(%)=10,000/(H・√N)となります。

施業方法の指定は、昭和50年時点の林分状況に応じて、それ以後の密度管理の目標を定めたもので、トドマツは間伐後の相対幹距が「疎仕立て24%」「中庸仕立て20%」「密仕立て16%」となっています。今回は、調査後に標準地から20本(枯損木、風倒木を含む)、外囲林から34本を伐採木として選木しました。選木の基準は風害による欠頂木、凍裂木、劣勢木、腐朽木などを優先しています。

樹木の健全度を測る樹木診断機

以上の調査の他に、樹木診断機を使って腐朽の調査をしました。これは樹幹に細いキリ状の棒を挿入して、材の健全度を測る機械で、直径1.5mmの細い棒を樹幹に挿入し、棒にかかる抵抗値を測定します。抵抗値が即座にグラフとして記録されるため、その場での解析が可能です。材に腐朽があると抵抗値が下がります。この調査木についても、間伐木として数本選定し、実際に伐採したときに腐朽があるかどうかを調べて、機械の精度を確認するデータをとります。

今回の調査に参加して、収穫調査の復習と、間伐木の選定方法を学ぶことができました。また、測高器(レーザー距離計)の練習や、樹木診断機という伐採せずに腐朽を調査できる機械も初めて体験することができて、とても有意義でした。学んだことを今後の仕事に活かせるようにしていきたいです。

Posted by 後志森林管理署 森林整備官 志田|2013.6.25|

トップへ|前の日記へ|次の日記へ

「馬追トドマツ人工林収穫試験地」調査(由仁町)(6月18日)

6月18日、空知森林管理署由仁森林事務所部内の「馬追トドマツ人工林収穫試験地」において、試験地調査を実施しました。

レーザー機器の使用方法を学ぶ

収穫試験地は道内74箇所に、収穫試験施行要綱に基づき設定されている試験地で長期に成長量、収穫量等の統計資料を収集するとともに、林分構造の推移を解明する目的をもって設定された固定試験地で、道内には、今回のトドマツの他、エゾマツ、アカエゾマツ、カラマツも同様な試験地が設定されています。

馬追トドマツ人工林収穫試験地は、上記要綱に基づき、1963年に設定され、区画は標準地0.20ha、外囲林0.89haの計1.09haとなっています。施業方法は「中庸仕立て」で管理され、1988年のデータでは地位指数はⅠ等地と判定されています。

今回、試験地の調査を予定したのは、森林管理署の伐採計画にこの試験地が組まれたため、要綱に基づき、臨時調査を実施したものです。

午前中、標準地内の胸高直径及び樹高を測定し、相対幹距(Sr)に基づく伐採本数の決定など、森林事務所で学んだあと、実際に伐採する木を樹形級区分等に基づき、選木しました。

写真は、インパルスにより樹高を測定しているところ。初めてレーザー測定器を取り扱う調査隊メンバーは、皆機械の精密さに一様に驚きながらも、一生懸命取り組んでいました。

測定値を確認

Posted by 技術普及課 技術開発主任官 足立|2013.6.18|

トップへ|前の日記へ|次の日記へ

「津別天然林成長量固定試験地」成長量調査(津別町)(6月11~13日)

6月11~13日の3日間、網走南部森林管理署相生森林事務所部内の2205林班にある「津別天然林成長量固定試験地」の成長量調査を、登録された調査隊メンバー及び(独)森林総合研究所北海道支所の北方林施業管理担当チームの方々と合同で実施しました。

この試験地は、旧北見営林局計画課によって設定された天然林成長量固定試験地の一つで、面積は2.08ha。そのうち実際に調査を行う標準地は0.5ha(100m×50m)が斜面上と台地上の2箇所設定されています。調査は1950年から約5年おきに実施されていましたが、1975年以降中断されていました。

一方、森林総合研究所北海道支所では、天然林研究を進める中で、国有林から入手した択伐などのデータはあるものの、その比較対象となる無施業地の試験地データ殆どありませんでした。

そこで、森林総合研究所北海道支所の試験地として平成16年再設定し、調査を継続しています。

2008年のデータでは、津別22号(斜面上)はN率82.4%で、成長量と枯損量で相殺されている状況。一方、津別23号(台地上)はN率57.1%で純成長量は9.01m3と高くなっています。

調査項目は、胸高直径の測定を直径巻尺に実施し、1本1本の樹木の状態も調査ノートに書き込み、今後の調査に役立てます。

調査区内は、殆ど、トドマツ、エゾマツの大径木ですが、ササのないところには、トドマツ稚樹の天然更新が見られます。

調査隊のメンバーにも調査ノートの記入を行ってもらいました。貴重な体験だったとのことです。

林内のササの状況

調査対象木

トドマツの天然更新木

ただ今調査中

Posted by 技術普及課 技術開発主任官 足立|2013.6.13|

トップへ|前の日記へ|次の日記へ

|

![]()

![]()