第1部 トピックス

1.国民一人一人が、森を支える。森林環境税 ~森林環境税の課税開始と森林環境譲与税の取組状況~

4.G7広島サミットにおいて持続可能な森林経営・木材利用に言及

1.国民一人一人が、森を支える。森林環境税 ~森林環境税の課税開始と森林環境譲与税の取組状況~

森林は、地球温暖化の防止や国土の保全など、様々な機能により私たちの暮らしを支えています。一方で、森林所有者や境界が不明な森林の増加、担い手の不足等により手入れが行き届いていない森林の存在が大きな課題となっています。

森林の有する機能を十分に発揮させるためには、このような森林の整備を行政も関与して積極的に進めていくことが必要となっている一方、山村地域等の市町村は厳しい財政状況にあります。そこで、森林の恩恵を受ける国民一人一人が負担を分かち合い森林を支える仕組みとして、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和元(2019)年度に森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。令和元(2019)年度からは先行して森林環境譲与税が譲与されており、令和6(2024)年度から森林環境譲与税の財源となる森林環境税の課税が開始されます。

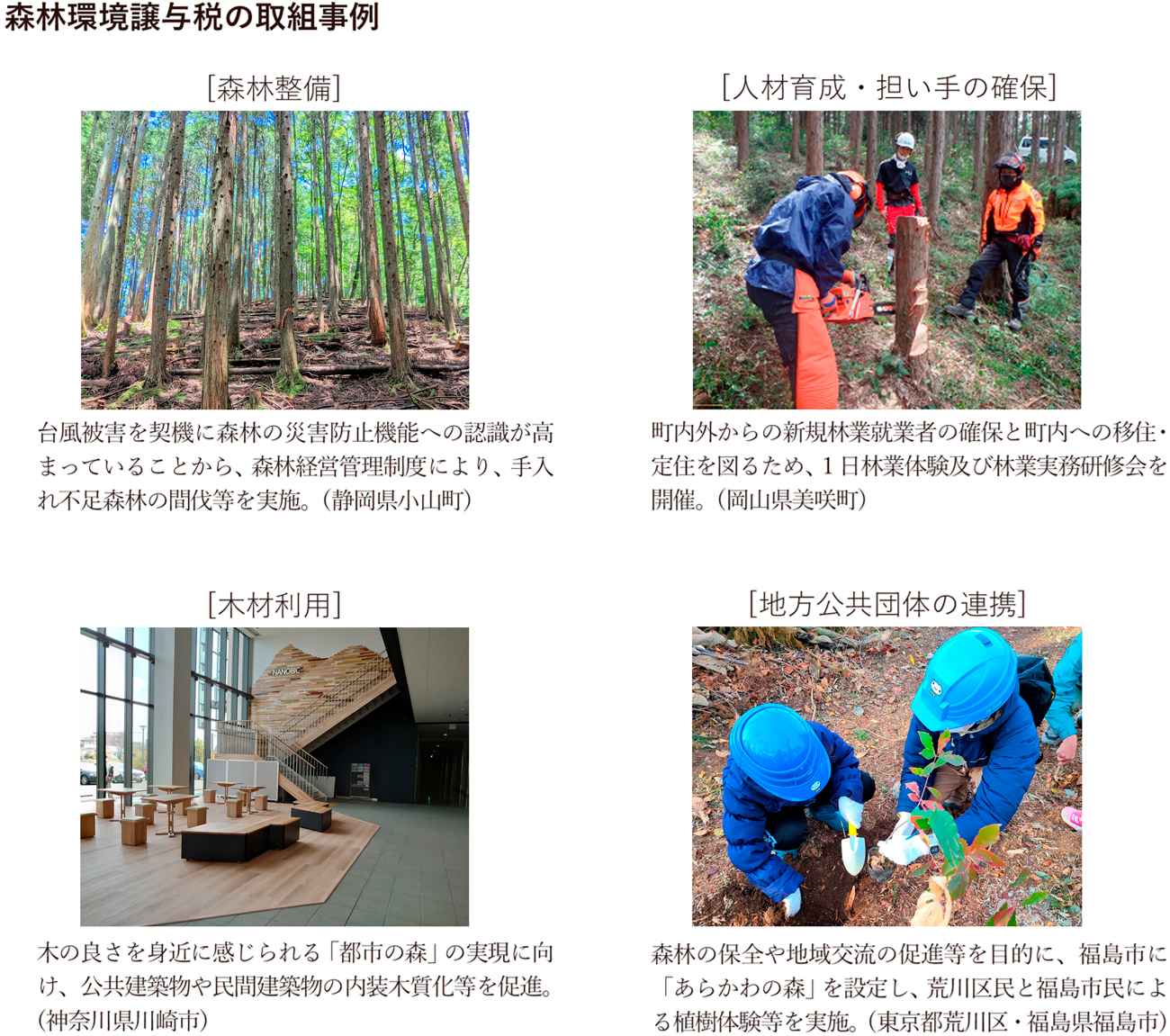

森林環境譲与税は、令和5(2023)年度で譲与開始から5年となり、全国の市町村では、森林環境譲与税を活用し、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用、普及啓発等、地域の実情に応じた取組が展開されています。

森林整備については、市町村が主体となって森林の管理経営を行うために森林環境譲与税と併せて創設された森林経営管理制度に基づく森林所有者への意向調査や間伐等の取組が行われています。また、社会的な課題への対応として、花粉発生源対策としてのスギの植替え、道路や電線等のインフラ施設周辺の森林の整備なども実施されています。

人材育成・担い手の確保については、林業体験会、就業相談会の開催や林業の担い手を育成するための研修の実施、林業従事者への安全装備の購入補助、林業に必要な技能講習経費への助成等の取組が行われています。

また、木材利用や普及啓発については、都市部の市町村を中心に、庁舎や学校等の公共建築物の木造化や内装の木質化、市民と一体となった森林の保全活動、DIYワークショップ等の木育(もくいく)イベントの開催など、様々な取組が実施されています。

さらに、流域の上流と下流の市町村間や友好都市間など、地方公共団体で連携した取組も広がっています。都市部と山村部の市町村が協定を締結した上で、都市部が山村部における森林整備を支援し、森林整備による二酸化炭素吸収量を都市部でのカーボンオフセットに活用する取組や、都市部の住民による植樹体験や森林環境教育と組み合わせる取組、山村部での森林整備により生産された木材を都市部の木材利用に活用する取組など、双方にメリットが得られるような連携がみられます。

令和6(2024)年度から森林環境税の課税が開始されます。また、令和6年度税制改正において、森林環境譲与税の譲与基準について、私有林人工林面積及び人口の譲与割合の見直しを行うこととされました。林野庁としても、税の創設の趣旨が活かされ、森林環境譲与税を活用した森林整備等の取組が更に進むよう、市町村等を引き続き支援するとともに、森林環境譲与税を活用した取組成果の情報発信にも一層取り組んでまいります。

2.合法伐採木材等をさらに広げるクリーンウッド法の改正

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「クリーンウッド法」という。)の一部改正法が令和5(2023)年4月に第211回通常国会において成立しました。施行は令和7(2025)年4月1日を予定しています。

主な改正内容として、

(ア)国内市場における木材流通の最初の段階での対応が重要であることから、川上の木材関連事業者(原木市場、製材工場等)と、水際の木材関連事業者(輸入事業者)に対し、素材生産販売事業者又は国外の木材輸出事業者から木材等を譲り受ける際に、原材料情報の収集、合法性の確認、記録の作成・保存及び情報の伝達を義務付け

(イ)木材関連事業者による合法性の確認等が円滑に行われるよう、素材生産販売事業者(立木の伐採、販売等)に対し、当該木材関連事業者からの求めに応じて、伐採造林届出書等の写しの情報提供を義務付け

(ウ)合法性の確認等の情報が消費者まで伝わるよう、小売事業者を木材関連事業者へ追加

(エ)(ア)及び(イ)に関し、主務大臣による指導・助言、勧告、公表、命令、命令違反の場合の罰則等を措置

(オ)木材関連事業者が(ア)のほか、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置として、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置等を明確化

(カ)一定規模以上の川上・水際の木材関連事業者に対する定期報告の義務付け

を規定しています。

クリーンウッド法は、合法性が確認された木材等の流通量が増大することで、結果的に違法伐採及び違法伐採木材等の流通を抑制することを目指すものです。林野庁では、関係者との連携の下、事業者による合法性確認の取組に対する支援やシステムの整備、国内外における違法伐採情報の提供を行い、合法性確認の実効性の向上を図ることとしています。

さらに、国民が木材を安心して利用できる環境が整うことで、木材需要が更に拡大することが期待されます。今後、林野庁では、円滑な施行に向けた制度の普及啓発等を進め、合法性が確認できた木材等の流通・利用を促進していくこととしています。

3.地域一体で取り組む「デジタル林業戦略拠点」がスタート

航空レーザ測量などによる森林資源情報のデジタル化が進み、一部地域ではICTを活用した生産管理の実証が行われるなど、林業におけるデジタル技術の活用基盤は着実に進展しています。しかし、ドローンによる森林資源調査やスマホアプリによる丸太材積の計測などで取得したデータの活用がその取得者に限定されるなど、個別・分断的な取組にとどまっています。

このため、林野庁では、令和5(2023)年度から、デジタル技術を地域一体で林業活動に活用する面的な取組を関係者が連携して進める「デジタル林業戦略拠点」の構築を推進しており、北海道、静岡県、鳥取県の3地域で取組が開始されました。デジタル林業戦略拠点では、行政機関、森林組合や林業事業者等の原木供給者、製材工場等の原木需要者に加えて、大学・研究機関、金融機関等の多様なプレイヤーから構成される地域コンソーシアムが主体となって、森林調査から原木の生産・流通に至る林業活動の複数の工程でデジタル技術を活用することとしています。地域の取組を伴走支援するため、林業イノベーションハブセンター(通称:森ハブ)からコーディネーターを派遣し、地域一丸となったデジタル技術の活用を推進しています。

また、令和5(2023)年9月に、林業イノベーションを推進するために必要な組織・人材・情報が集まる場として「森ハブ・プラットフォーム」を開設しました。令和5(2023)年11月には、キックオフイベントを開催し、会員間のマッチングや、異分野企業の林業分野への新規参入等に向けた取組に着手しました。

今後も森ハブによる支援等を活用しながら、地域の林業関係者が主体的にデジタル技術の活用を進める取組を促進していくこととしています。

→森ハブ・プラットフォームについては第1章第1節(3)を参照

4.G7広島サミットにおいて持続可能な森林経営・木材利用に言及

再生可能な資源である木材を、持続可能な森林経営を通じて生産・利用していくことは、カーボンニュートラルと循環経済の実現に大きく貢献します。

我が国が議⾧を務めた令和5(2023)年のG7では、「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」において、「違法伐採対策を含む持続可能な森林経営と木材利用の促進へのコミット」や建築部門の脱炭素化のため建築物への「木材を含む持続可能な低炭素材料等の使用向上等の重要性への認識」に言及した成果文書が採択されました(*1)。さらに、「G7香川・高松都市大臣会合」においても、建築物への「木材を含む持続可能な低炭素材料の使用等の、様々な解決策の必要性」について強調・言及した成果文書が採択されました(*2)。また、農林水産省は、「G7宮崎農業大臣会合」のサイドイベントとして「持続可能な木材利用によるネット・ゼロ及び循環経済の実現に向けて」を開催し、持続可能な森林経営と木材利用に関する行動をグローバルに促進することの重要性を確認・発信しました。

これらの関係閣僚会合に加えて、同年5月に開催された各国首脳が参加する「G7広島サミット」においても「持続可能な森林経営と木材利用の促進へのコミット」などが盛り込まれた成果文書が採択されました(*3)。持続可能な森林経営については、従来からその重要性が共有されてきましたが、今回、それに加えて「持続可能な木材利用の促進」の重要性についても、G7で成果文書として初めて明示的に共有されました。

我が国としては、国内での木材利用を引き続き促進していくとともに、ITTO等の国際機関を通じて、ベトナム等の新興国における持続可能な木材利用促進プロジェクトを支援するなど、国際社会においても、持続可能な木材利用の重要性・必要性について積極的に発信・共有していくこととしています。

→持続可能な木材利用促進プロジェクトについては事例3―1を参照

(*1)「G7 Climate, Energy and Environment Ministers’ Communiqué(G7気候・エネルギー・環境大臣会合コミュニケ)」第10パラグラフ、第82パラグラフ

(*2)「G7 Sustainable Urban Development Ministers’ Communiqué(G7都市大臣会合コミュニケ)」第20パラグラフ

(*3)「G7 Hiroshima Leaders’ Communiqué(G7広島首脳コミュニケ)」第24パラグラフ

5.令和6年能登半島地震による山地災害等への対応

令和6(2024)年1月1日、石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の「令和6年能登半島地震」が発生しました。林野関係では輪島(わじま)市、珠洲(すず)市等で大規模な山腹崩壊などが発生し、被害箇所数は林地荒廃78か所、治山施設40か所、林道施設等709か所、木材加工流通施設43か所、特用林産施設等90か所に上り、被害総額は約226億円に達しました。家屋の被害は11万戸に及び、過去の地震被害と同様に建築年代が古い木造建築物が倒壊又は大破しました(*4)(令和6(2024)年3月31日時点)。

林野庁では地震発生翌日から、森林管理局(近畿中国局、中部局、関東局)による被害状況のヘリコプター調査を実施しました。また、技術支援のための農林水産省サポート・アドバイスチーム(MAFF-SAT)(*5)を派遣するとともに、MAFF-SAT内に林野庁及び森林管理局署の治山・林道技術者による能登半島地震山地災害緊急支援チームを編成し、石川県と連携した避難所・集落周辺の森林や治山施設等の緊急点検、復旧計画の作成等に向けた支援を行いました。さらに、目視では確認できない地形変化を確実に把握して復旧整備に反映するため、国土地理院と連携して迅速に航空レーザ測量を実施しました。

復旧整備については、緊急に対応が必要な珠洲市2か所及び志賀町(しかまち)1か所の山腹崩壊について令和6(2024)年1月に災害関連緊急治山事業を採択しました。さらに、同年3月には奥能登地域の大規模な山腹崩壊箇所等について、国直轄による災害復旧等事業の実施を決定し、同年4月には石川県金沢市に「奥能登地区山地災害復旧対策室」を開設しました。

このほか、治山・林道施設等については、MAFF-SATによる支援や全国から派遣された都道府県職員の協力の下、早期復旧に向けて、ドローン写真の活用等により効率的に災害査定を行いました。

また、被災者の生活と生業(なりわい)の再建に向けた支援策として、木材加工流通施設、特用林産振興施設等の復旧・整備等への支援、災害関連資金の特例措置を講じました。

応急仮設住宅については、石川県において、被災者のニーズに応じた住まいを確保するため、鉄骨プレハブに加え、これまでの災害時に建てられてきた⾧屋型の木造のほか、被災前の居住環境に近い戸建風の木造での建設が開始されています。

林野庁では、引き続き被災状況の把握と早期復旧に向けた支援に全力で取り組むとともに、林業・木材産業等の復旧・復興を通じた被災地の復興に努めてまいります。

(*4)国土交通省 国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人 建築研究所「令和6年能登半島地震による木造建築物被害調査報告(速報)」による。過去の地震被害を分析した例としては、「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書」(平成28(2016)年9月)において、昭和56(1981)年以前の旧耐震基準の木造住宅で倒壊が顕著に多く、新耐震基準の下で接合部の仕様等が明確化された平成12(2000)年以降の木造住宅の被害率が小さかったと報告されている。

(*5)令和5(2023)年度末時点で延べ286人を派遣。

「農林水産祭」における天皇杯等三賞の授与

林業・木材産業の活性化に向けて、全国で様々な先進的な取組がみられます。このうち、特に内容が優れていて、広く社会の賞賛に値するものについては、毎年、秋に開催される「農林水産祭」において、天皇杯等三賞が授与されています。ここでは、令和5(2023)年度の受賞者(林産部門)を紹介します。

天皇杯 出品財:技術・ほ場(苗ほ) 谷口 淳一 氏 北海道北斗(ほくと)市

谷口氏は、苗木生産を先代から引き継ぎ、平成26(2014)年度からコンテナ苗生産に着手しました。令和4(2022)年度にはトドマツコンテナ苗30万本を始め約52万本を作付けしています。トドマツコンテナ苗は、下刈り作業等の軽減が期待できる大きなサイズの規格として苗⾧をそろえる、根鉢を生分解性不織布で包むことで輸送や植栽の際に崩れないようにするなど、技術改良を重ね、植栽する事業体から高い評価を受けています。また、合理的な土地利用や苗木生産効率を高める工夫にも取り組み、高い苗木生産能力と作業者の労働負荷の低減を実現しています。

内閣総理大臣賞 出品財:産物(乾しいたけ) 朝香 博典 氏 静岡県伊豆(いず)市

朝香氏は、26歳から約30年、伝統的な原木しいたけ栽培技術を発展的に継承しつつ、乾しいたけ生産量全体のわずか1%しか生産できないと言われるほど希少価値が高い最高級品「天白冬菇(てんぱくどんこ)」を生産し続けています。藤と共生する人工ほだ場環境を整備することで天白冬菇の発生に適した自然環境に近い栽培環境を維持するとともに、独自の乾燥技術によって全国乾椎茸品評会で8回、令和に入ってからは4回連続で農林水産大臣賞を受賞するなど高品質な乾しいたけを生産しています。また、研修生の受入れや新規参入者の技術指導も行うなど後継者の育成にも力を入れています。

日本農林漁業振興会会長賞 出品財:経営(林業経営) 有限会社下久保林業 青森県十和田(とわだ)市

有限会社下久保林業は、農耕馬による木材等の運搬業を前身に昭和51(1976)年に設立され、積極的な事業拡大により安定的な経営基盤を築き、現在は、年間3万3千m3の素材生産を行う地域の中核的な林業事業体となっています。計画的な路網整備や高性能林業機械の導入、輸送コストの低減に向けたフルトレーラーの導入など、合理的な視点に立った投資を行っています。また、女性や若い人材の雇用に取り組むとともに、植栽から高性能林業機械の操作まで複数の業務に対応できる技術者を育成することで、生産性の向上と雇用の安定化を実現しています。

森林×脱炭素チャレンジ

「森林×脱炭素チャレンジ」における令和5(2023)年の受賞者と取組内容を紹介します。

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219