第1部 第2章 第1節 林業の動向(4)

(4)林業経営の効率化に向けた取組

(林業経営の効率化の必要性)

我が国の林業は、山元立木価格に対して造林初期費用が高くなっている。50年生のスギ人工林の主伐を行った場合で試算すると、丸太の販売額が398万円/ha(*28)、うち森林所有者にとっての販売収入である山元立木価格が137万円/ha(*29)であり、この両者の差は伐出・運材等のコストという構造になっている。一方で、地拵ごしらえから植栽、下刈りまでの造林初期費用は275万円/ha(*30)と、山元立木価格を上回っている(資料2-18)。

この収支構造を改善し、森林資源と林業経営の持続性を確保していくためには、丸太の販売単価の上昇に加え、伐出・運材や育林の生産性の向上、低コスト化等により、林業経営の効率化を図ることが重要な課題となっている。

(*28)素材出材量を315m3/ha(林野庁「森林資源の現況」におけるスギ10齢級の総林分材積を同齢級の総森林面積で除した平均材積420m3/haに利用率0.75を乗じた値)とし、中丸太(製材用材)、合板用材、チップ用材で3分の1ずつ販売されたものと仮定して、「令和5年木材需給報告書」の価格に基づいて試算。

(*29)一般財団法人日本不動産研究所「山林素地及び山元立木価格調(令和5(2023)年)」に基づいて試算(素材出材量を315m3/haと仮定し、スギ山元立木価格4,361円/m3を乗じて算出。)。山元立木価格の推移については、第1節(1)84ページを参照。

(*30)森林整備事業の令和5(2023)年度標準単価を用い、スギ3,000本/ha植栽、下刈り5回、獣害防護柵400mとして試算。

(ア)施業の集約化

(施業の集約化の必要性)

我が国の人工林は、本格的な利用期を迎えているが、山元立木価格の⾧期低迷等に起因し、森林所有者の林業経営への関心が薄れていることなどにより、適切な利用がされていない人工林も存在する。森林所有者の関心を高めるためには、森林所有者の利益を確保していくことが重要であり、生産性向上やコスト低減、販売力の強化等を図る必要がある。

具体的には、隣接する複数の森林所有者が所有する森林を取りまとめて路網整備や間伐等の森林施業を一体的に実施する「施業の集約化」により、作業箇所をまとめ、路網の合理的な配置や高性能林業機械を効果的に使った作業を可能とするとともに、径級や質のそろった木材をまとめて供給するなど需要者のニーズに応えつつ、供給側が一定の価格決定力を有するようにしていくことが重要である。

(森林経営計画)

森林法に基づく森林経営計画制度では、森林の経営を自ら行う森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者は、林班(*31)又は隣接する複数林班の面積の2分の1以上の森林を対象とする場合(林班計画)や、市町村が定める一定区域において30ha以上の森林を対象とする場合(区域計画)、所有する森林の面積が100ha以上の場合(属人計画)に、自ら経営する森林について森林の施業及び保護の実施に関する事項等を内容とする森林経営計画を作成し、市町村⾧の認定を受けることができる。森林経営計画の認定を受けた者は、計画に基づく造林、間伐等の施業に対し、森林環境保全直接支援事業による支援や税制特例等を受けることができる。

近年、森林所有者の高齢化や相続による世代交代等が進んでおり、森林所有者の特定や森林境界の明確化に多大な労力を要していることから、令和5(2023)年3月末現在の全国の森林経営計画作成面積は485万haで、民有林面積の28%にとどまっている(*32)。

林野庁は、私有林人工林において、令和10(2028)年度までにその半数(約310万ha)を集積・集約させる目標を設定しており、令和4(2022)年度時点の目標の達成状況は84%(約259万ha)となっている(*33)。

また、森林経営計画の作成に資するよう、各都道府県では、林野庁が発出した森林関連情報の提供等に関する通知(*34)に基づき、林業経営体に対して森林簿、森林基本図、森林計画図等の情報の提供に取り組んでいる。

(*31)原則として、天然地形又は地物をもって区分した森林区画の単位(面積はおおむね60ha)。

(*32)林野庁計画課調べ。

(*33)林野庁森林利用課調べ。

(*34)「森林の経営の受委託、森林施業の集約化等の促進に関する森林関連情報の提供及び整備について」(平成24(2012)年3月30日付け23林整計第339号林野庁⾧官通知)

(所有者不明森林の課題)

施業の集約化を進めるためには、その前提として、森林所有者や境界等の情報が一元的に把握されていることが不可欠であるが、我が国では、相続に伴う所有権の移転登記が行われていないことなどから所有者が不明になっている森林が生じている。

所有者不明森林については、適切な経営管理がなされないばかりか、施業の集約化を行う際の障害となっている。令和元(2019)年10月に内閣府が実施した「森林と生活に関する世論調査」で、所有者不明森林の取扱いについて尋ねたところ、「間伐等何らかの手入れを行うべき」との意見が91%に上った。

(所有者特定、境界明確化等に向けた取組)

森林法により、平成24(2012)年度から、新たに森林の土地の所有者となった者に対しては、市町村⾧への届出が義務付けられている(*35)。その際、把握された森林所有者等に関する情報を行政機関内部で利用するとともに、他の行政機関に、森林所有者等の把握に必要な情報の提供を求めることが可能になった(*36)。

また、林野庁は、平成22(2010)年度から外国資本による森林取得について調査を行っている。令和4(2022)年における外国資本による森林取得の事例(*37)について、居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による取得事例は、14件(41ha)であり、利用目的は資産保有、太陽光発電等となっている。なお、同調査において、これまで無許可開発等森林法上特に問題となる事例の報告は受けていない。

不動産登記法の改正により、令和6(2024)年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務化されている。

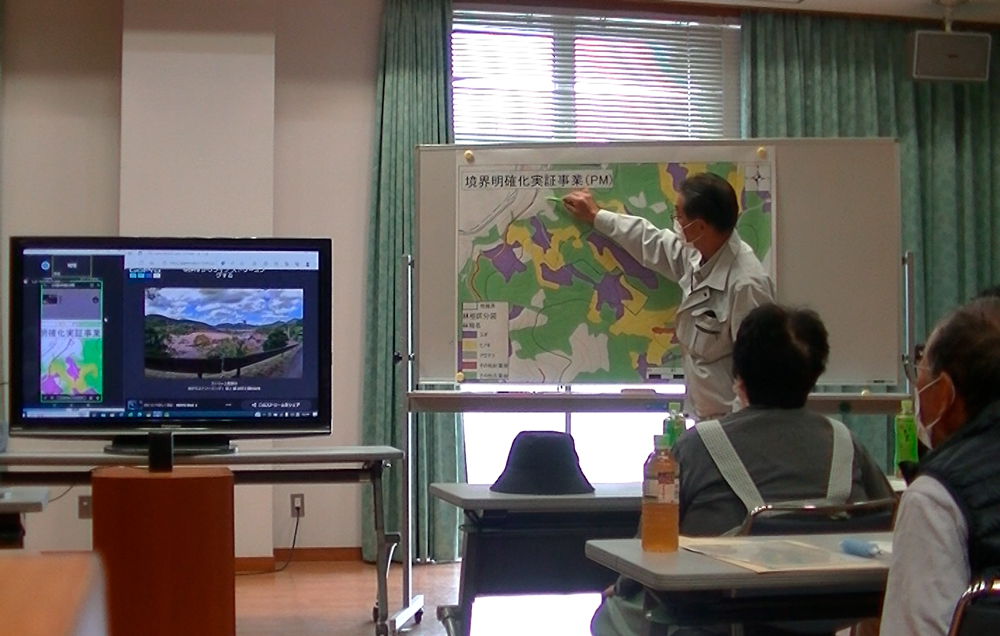

国土調査法に基づく地籍調査は、令和4(2022)年度末時点での進捗状況が宅地で52%、農用地で71%であるのに対して、林地(*38)では46%にとどまっている(*39)。このような中、国土交通省では、リモートセンシングデータを活用した調査手法の活用を促進するなど、山村部における地籍調査の迅速かつ効率的な実施を図っている。林野庁は、平成21(2009)年度から、森林整備地域活動支援対策により、森林境界の明確化を支援している。令和2(2020)年度からは、リモートセンシングデータを活用した測量、令和4(2022)年度からは、性能の高い機器を用いて基準点等と結合する測量への支援を新たに開始した。これら森林境界明確化と地籍調査の成果等が相互に活用されるよう、国土交通省と連携しながら、都道府県、市町村における林務担当部局と地籍調査担当部局の連携を促している。このほか現場では、境界の明確化に向けて、森林GISや全球測位衛星システム(GNSS)、ドローン等の活用を推進する取組が実施されている。

森林経営管理制度(*40)の運用においては、市町村では、森林環境譲与税を活用し、所有者を特定するための意向調査や境界確認が行われている。森林所有者が不明な場合にも、一定の手続を経て、市町村が経営管理権を設定できることとする特例措置が講じられており、林野庁では、令和5(2023)年2月に「所有者不明森林等における特例措置活用のための留意事項(ガイドライン)」を改訂した。同ガイドラインでは、特例措置活用の留意点をQ&A形式で整理するとともに、活用場面をケーススタディで紹介している。令和6(2024)年3月までに、6市町において特例措置が活用されている。

また、国では令和5(2023)年4月より、所有者不明土地の発生の抑制を図るため、相続等により取得した土地を国庫に帰属させる「相続土地国庫帰属制度(*41)」の運用が開始されるとともに、市町村においては、森林所有者自らでは管理できない森林等を公有化する取組もみられる。

(*35)「森林の土地の所有者となった旨の届出制度の運用について」(平成24(2012)年3月26日付け23林整計第312号林野庁⾧官通知)

(*36)「森林法に基づく行政機関による森林所有者等に関する情報の利用等について」(平成23(2011)年4月22日付け23林整計第26号林野庁⾧官通知)

(*37)林野庁プレスリリース「外国資本による森林取得に関する調査の結果について」(令和5(2023)年7月18日付け)

(*38)地籍調査では、私有林のほか、公有林も対象となっている。

(*39)国土交通省ホームページ「全国の地籍調査の実施状況」による進捗状況。

(*40)森林経営管理制度については、第1章第2節(4)50-51ページを参照。

(*41)相続土地国庫帰属制度については、第4章第2節(2)175ページを参照。

(林地台帳制度)

森林法により、市町村が森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報等を記載した林地台帳を作成し、その内容の一部を公表する制度が措置されており、一元的に蓄積された情報を森林経営の集積・集約化を進める林業経営体へ提供することが可能となっている。市町村は、林地台帳の森林所有者情報を更新する際には、固定資産課税台帳の情報を内部利用することが可能となっており、台帳の精度向上を図ることができる。

(森林情報の高度利用に向けた取組)

森林資源等に関する情報を市町村や林業経営体等の関係者間で効率的に共有するため、都道府県において森林クラウド(*42)の導入が進んでおり、令和5(2023)年3月末現在、35都道県において導入されている。くわえて、高精度の航空レーザ計測等によるデータの取得・解析が複数の地方公共団体で実施され、この情報を森林クラウドに集積する取組も進んでいる(資料2-19)。林野庁は、航空レーザ計測を実施した民有林面積の割合を、令和8(2026)年度までに80%とする目標を設定しており、令和4(2022)年度末現在において56%の進捗となっている。

また、林野庁では、森林・林業に関するアプリ開発を行う大学発ベンチャーなど民間企業等における森林資源情報の更なる活用に向け、令和6(2024)年度から全国的な森林資源情報のオープンデータ化を順次開始することとしている。令和5(2023)年には、栃木県、兵庫県及び高知県について、各県の協力の下、航空レーザ計測による森林資源情報をG空間情報センターにおいて公開し、活用実績の創出や公開データに対する意見の聴取をする実証を行った。

(*42)クラウドとは、従来は利用者が手元のコンピューターで利用していたデータやアプリケーション等のコンピューター資源をネットワーク経由で利用する仕組みのこと。

(施業集約化を担う人材)

施業の集約化に関し、専門的な技能を有する「森林施業プランナー」は、森林経営計画の作成や森林経営管理制度の運用において重要な役割を担っている。施業の集約化の推進に当たって、森林施業プランナーによる「提案型集約化施業(*43)」が行われている。

令和6(2024)年3月末時点の現役認定者数は全国で2,375名であり、林野庁は、令和12(2030)年度までに3,500人とする目標を設定し、森林組合や民間事業体の職員を対象とした研修等の実施を支援している。

(*43)施業の集約化に当たり、林業経営体から森林所有者に対して、施業の方針や事業を実施した場合の収支を明らかにした「施業提案書」を提示して、森林所有者へ施業の実施を働き掛ける手法。

(持続的な林業経営を担う人材)

今後、主伐・再造林の増加や木材の有利販売(*44)等の林業経営上の新たな課題に対応するためには、林業経営体の経営力の強化が必要である。林野庁は令和2(2020)年度から、持続的な経営を実践する者として「森林経営プランナー」の育成を開始しているところであり、令和7(2025)年までに現役人数を500人とする目標を設定している。令和6(2024)年3月末時点で160名が認定され、人材育成を重視した組織経営や木材価値の向上等の取組を通じ、循環型林業の実践を担っている。

(*44)ニーズに応じた素材の生産、販路の拡大、価格交渉などにより、可能な限り素材を高く販売すること。

(イ)「新しい林業」に向けて

(「新しい林業」への取組)

林業は、造林から収穫まで⾧期間を要し、自然条件下での人力作業が多いという特性があり、このことが低い生産性や安全性の一因となっており、これを抜本的に改善していく必要がある。このため、森林・林業基本計画では、従来の施業等を見直し、エリートツリー(*45)や遠隔操作・自動化機械の導入等、新技術の活用により、伐採から再造林・保育に至る収支のプラス転換を可能とする「新しい林業」に向けた取組を推進することとしている(資料2-20)。

同計画の検討において、林野庁は施業地1ha当たりのコスト構造の収支試算を行っており、現時点で実装可能な取組による「近い将来」では、作業員賃金を向上させた上で71万円の黒字化が可能と試算された。さらに「新しい林業」では、113万円の黒字化が可能と試算された(*46)。

林野庁では、令和4(2022)年度から、全国12か所において、新たな技術の導入による伐採・造林の省力化や、情報通信技術(ICT)を活用した需要に応じた木材生産・販売等、収益性の向上につながる経営モデルの実証事業を行い、「新しい林業」の経営モデルの構築・普及の取組を支援している(事例2-3)。

事例2-3 「新しい林業」を目指す林業経営モデルの構築

山口県⾧門(ながと)市では、ICTハーベスタや地上レーザ等の先端技術を導入し、素材生産効率や労働安全性を高めるとともに、製材工場等と需給情報の共有を図ることによって、原木の付加価値を高め、林業収益性の向上を目指す「⾧門型林業経営モデル」の構築の実証を行っている。

境界明確化では、現地に行けない高齢者や遠方の所有者に対して、アクションカメラやGNSS位置情報を活用したリモートでの境界明確化を実践したところ、同意の取得に有効な手法と分かった。

素材生産では、ICTハーベスタの活用により需要に応じた材⾧・径級での採材が可能となり、地域の住宅用材やこん包用材等の新たな販路が拓けるとともに、カラーマーキング機能による仕分けにより省力化が図られることで、従来の造材作業よりも生産性、採算性のいずれも向上するなど、その有用性が実証された。

さらには、県の異業種新規参入促進事業と連携し、建設業から林業への新規参入に当たって事業体がICTハーベスタを使用することで経験の少ない作業員でも需要を踏まえた採材が可能か実証を行っている。

(*45)エリートツリーについては、第1章第2節(2)48-49ページを参照。

(*46)試算結果については、「令和2年度森林及び林業の動向」特集1第5節49ページを参照。

(高性能林業機械と路網整備による素材生産コストの低減)

高性能林業機械への投資を有効なものとするには、その稼働率を十分に高めることが必要であり、施業の集約化を図りつつ、最適な作業システムの選択、工程管理、路網整備といった取組を着実に進めていく必要がある。

我が国において高性能林業機械は、路網を前提とする車両系のフォワーダ、プロセッサ、ハーベスタ等を中心に増加しており、令和4(2022)年度は合計で12,601台が保有(*47)されている。

また、木材の生産及び流通の効率化を図るため、高性能林業機械の開発の進展状況等を踏まえつつ、傾斜や作業システムに応じ、林道と森林作業道を適切に組み合わせた路網の整備を推進している(*48)。

(*47)林野庁ホームページ「高性能林業機械の保有状況」

(*48)路網整備については、第1章第2節(3)49-50ページを参照。

(造林・育林の省力化と低コスト化に向けた取組)

再造林においては、地拵(ごしら)え、植栽、下刈りという3つの作業において、それぞれコストや労働負荷を削減する技術の開発・実証が進められている。

さらに、林野庁では、再造林の省力化と低コスト化に向けて、伐採と並行又は連続して地拵(ごしら)えや植栽を行う「伐採と造林の一貫作業システム」(以下「一貫作業システム」という。)や、低密度植栽(*49)、下刈りの省略等を推進している(事例2-4)。

一貫作業システムでは伐採と再造林のタイミングを合わせる必要があることから、春や秋の植栽適期以外でも高い活着率が見込めるコンテナ苗の活用が有効である。

また、主要樹種における低密度植栽の有効性については、令和4(2022)年3月に改訂した「スギ・ヒノキ・カラマツにおける低密度植栽のための技術指針」と「低密度植栽導入のための事例集」で、これまでの実証実験の成果等を取りまとめており、引き続き低密度植栽の普及を行っていくこととしている。

下刈りについては、通常、植栽してから5~6年間は毎年実施されているが、雑草木との競合状態に応じた下刈り回数の低減や、従来の全刈りから筋刈り、坪刈りへの変更などによる省力化に加え、下刈り回数の低減が期待される大苗や成⾧に優れた特定苗木(*50)の導入を進めていく必要がある。また、特定苗木の導入により、伐期の短縮による育林費用回収期間の短縮も期待される。

林野庁では、再造林の推進のため、全国の先進的な造林技術等の事例や技術資料のリンクを取りまとめた「革新的造林モデル事例集(令和4年度版)」及び最新の取組事例により下刈りの省力化へのアプローチを解説した「下刈り作業省力化の手引き」を令和5(2023)年3月に公表している。

このほか、短期間で成⾧して早期の収穫が期待されている早生樹についても、実証の取組が各地で進められている。林野庁では、センダンとコウヨウザンについて植栽の実証を行い、用途や育成についての留意事項を取りまとめた「早生樹利用による森林整備手法ガイドライン」を令和4(2022)年3月に改訂している。

林野庁は、人工造林面積に占める造林の省力化や低コスト化を行った面積の割合を令和10(2028)年度までに85%とする目標を設定しており、令和4(2022)年度時点で51%となっている(*51)。

事例2-4 造林作業の省力化と低コスト化の実証

株式会社中川(和歌山県田辺(たなべ)市)は、大苗やエリートツリーを含むコンテナ苗を活用した伐採と造林の一貫作業システム、低密度植栽、ドローンによる苗木運搬といった複数の技術を組み合わせることにより、造林作業の省力化と低コスト化に取り組んでいる。

田辺市の事業地において、低密度植栽(2,000本/ha)に取り組んだところ、従来の植栽密度(3,000本/ha)の作業と比較して、事業費が約15%、植栽にかかる労力が約27%削減された。大苗を植栽した場合でも、低密度植栽(2,000本/ha)と組み合わせることで、従来の苗木サイズ・植栽密度と比較して、事業費が約5%、労力が約23%削減された。大苗の植栽はその後の下刈りの省略に寄与することから、同社は造林作業全体の省力化と低コスト化も見込んでいる。

(*49)従来3,000本/ha程度で行われていた植栽を、2,000本/ha以下の密度で行うこと。

(*50)特定苗木については、第1章第2節(2)46-49ページを参照。

(*51)林野庁整備課・業務課調べ。

(「新しい林業」を支える先端技術等の導入)

林野庁は、森林・林業基本計画や、令和元(2019)年に策定し、令和4(2022)年にアップデートした「林業イノベーション現場実装推進プログラム」に基づき、ICT等を活用して資源管理・生産管理を行うスマート林業や、先端技術を活用した林業機械開発等を支援しており、ICTやAI等の先端技術を活用した林業機械の自動化・遠隔操作化に向けた開発・実証が進められている。林野庁では、令和7(2025)年度までに自動化等の機能を持った林業機械等が8件実用化されることを目標としており、令和5(2023)年度末時点で5件が実用化に至っている。

また、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」(令和4(2022)年12月閣議決定)等に基づき、地域一体で森林調査から原木の生産・流通に至る林業活動にデジタル技術をフル活用する「デジタル林業戦略拠点」の創出を推進している。林野庁では、令和9(2027)年度までに、全都道府県においてデジタル林業戦略拠点構築に向けた取組を実施することを目標として、令和5(2023)年度から支援を開始している。

さらに、エリートツリー等の種苗についても、土を使わずミスト散水でさし穂を発根させる手法の開発や根圏制御栽培法(*52)によるスギ種子生産等、現場への普及・拡大に向けた取組が進められている(資料2-21)。

(*52)コンテナ等に母樹を植えて、根の広がりを制御し、かん水を調整することで早期に種子を実らせる技術。

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219