治山事業

治山事業について

北海道の自然災害

北海道は、大地の下に多くの火山帯を有するため地表の変動も大きく、大雨による山地災害はもちろんのこと、降雪量が多いため雪解けによる山地災害も毎年のように発生しています。北海道のような積雪寒冷地帯では、雪崩や地すべりでひとたび森林が破壊されると、気候が寒冷なため、森林が回復するまでにはとても長い時間がかかります。

このような山地災害が起こる可能性の高い場所は、国立公園などの自然公園周辺や住宅地域に隣接した地域にもあります。国内外から観光客を集める雄大な北海道の自然も、山地災害と背中合わせにあることもまた事実なのです。

山地災害の早期復旧は当然のこと、特に人家や道路などがある場合は、災害が予見できる箇所に防止工事を施す必要があります。人が森林の再生に手を貸すことで、自然環境は早急に回復し災害を防いでくれます。このような活動がひいては私たちが暮らす国土を守ることにつながるのです。

土石流

(平成14年8月 島牧ポロ狩場川)

山腹崩壊

(平成5年7月、奥尻島)

地すべり

(平成22年8月 芦別市野花南(国道38号))

私たちの暮らしを守る治山事業

治山事業は、災害により荒廃した森林に土木的な手法や植生回復などを施すことにより、流出の恐れがある不安定な土砂などを安定させ、機能低下した森林を一日も早く回復させるための整備を行っています。森林の維持・造成などを通じて、山地などに起因する災害から国民の生命・財産を保全し、水源のかん養や生活環境の保全などの森林機能の維持・向上に努め、安全で安心できる豊かな暮らしを実現するための事業を実施しています。

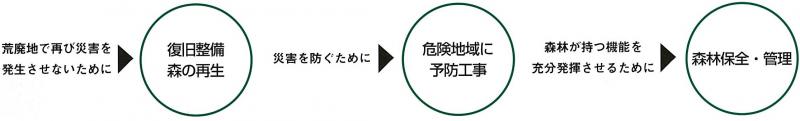

治山事業とは、自然災害を未然に防いだり、復旧したり被害を最小限におさえるための事業で、大きく分けて次の3タイプに分類されます。

森林は豊かな暮らしの源

樹木は地中に広く根を張って土壌を緊縛し、土砂崩れを防ぐ働きがあります。また、落葉や下草はスポンジのように降雨を吸収し水を貯め、河川の水源を育んでくれます。また地域によっては、霧や風を防ぐ働きをもつ森林もあります。これらの優れた機能が損なわれないように、特に重要な森林は「保安林」に指定されています。保安林の中では、森林の働きを維持・増進するためにさまざまな治山事業が行われています。

治山工事の種類

渓間工

荒廃渓流の復旧や予防を目的とし、渓流の浸食を防止して渓床を安定させ、山脚を固定し土砂の流出の防止や軽減を図る治山ダムと、流水による渓岸の横への浸食の防止及び山腹崩壊の防止又は山腹工の基礎とする護岸工、流路を固定して乱流を防止するとともに傾斜を緩和して、浸食の防止を図る流路工などがあります。

(留萌北部森林管理署)

山腹工

山腹工は、崩壊地等の復旧及び崩壊等の予防を目的とし、不安定な土砂の移動の防止、山腹斜面勾配の修正、表面水の分散を図るほか、水路工、暗きょ工のなどの基礎となる土留工や、浮石や転石の除去又は露岩の固定、樹木による落石の防止や軽減を図ることを目的とする落石防止工などがあります。

|

|

写真左は施工前、写真右は施工後。(日高南部森林管理署 佐伯の沢)

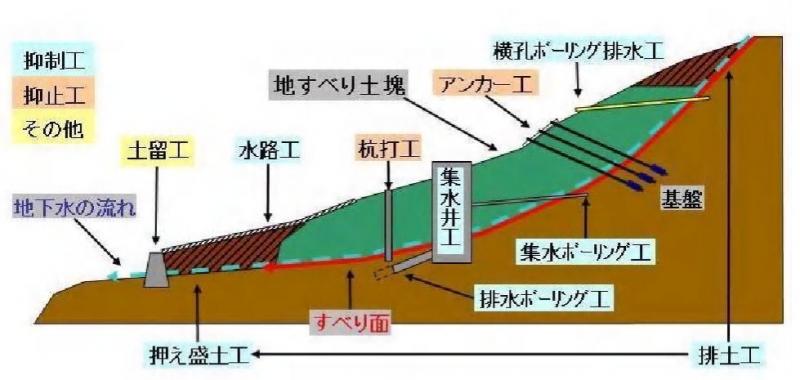

地すべり防止工

地すべりの定義はいろいろありますが、主なものとしては以下のように定義されています。

(ア)土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴って移動する現象

(イ)特別な地質条件のもとで、特別の地すべり粘土を作りながら基盤の岩石を含めた地塊がすべる現象

(ウ)山地、丘陵における傾斜地で地塊の一部が下層のすべり面の滑材の助けを借りて重力の作用により滑動する現象

地すべり防止工は、地すべりを抑制又は抑止するために行う事業をいい、地すべりによる被害の防止又は軽減を図ることを目的とし、地すべり発生の原因となる因子を除去又は軽減あるいは地形を変更して地すべり防止を図る抑制工と構造物によって地すべりを直接抑止し、地すべり防止を図る抑止工があります。

|

地すべりの原因となる地下水を排除するための集水井工

(根釧西部森林管理署) |

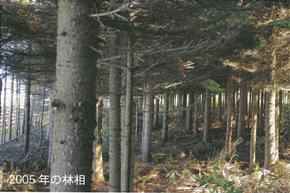

保安林整備

保安林機能が低下した森林の機能を回復するため、植林や下刈、本数調整伐や補植などの保安林整備を行い健全な森林へと導いていきます。

|

|

写真左は1975年当時の林相、右は30年後、2005年の林相(網走西部森林管理署西紋別支署)

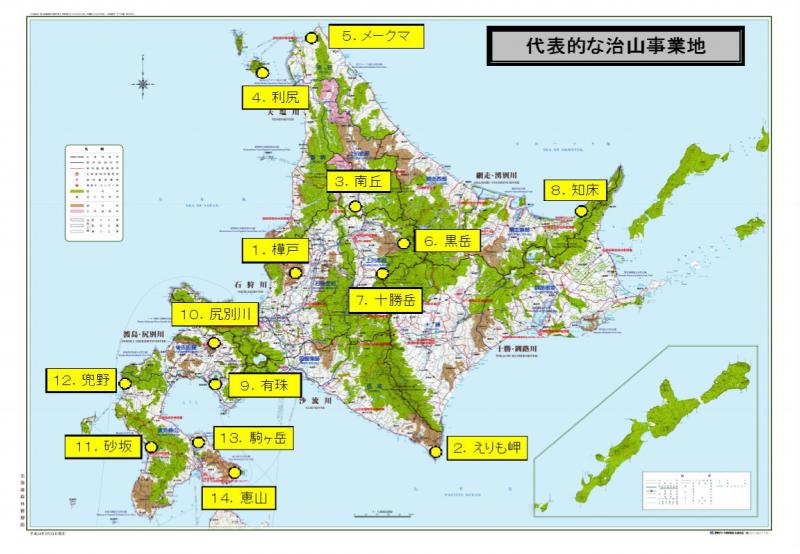

代表地の紹介

代表的な治山事業地

環境に配慮した治山施設

お問合せ先

計画保全部 治山課

ダイヤルイン:050-3160-6297