![]()

ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理局の概要 > 管内各センターのご紹介 > 釧路湿原森林ふれあい推進センター > 写真ピックアップ

写真を通して、ふれあいセンターのフィールド、実施イベント、根釧地域の自然などを紹介します。

※9月以降の続きはこちらをご覧下さい。

ある日のことです。「今度のイベントは何をやるの?」と以前に環境省で外来種対策を担当されていた方に尋ねられたので、「国外外来種の抜き取りを行う予定さ。」と答えたところ、「国外外来種対策はそんな甘っちょろいものではない。〇〇町のオオハンゴンソウの大群落を見れば嫌と言うほど分かるよ。」と言われました。百聞は一見にしかず。オオハンゴンソウの開花時期を狙って見に行くことにしました。ただ見に行くのでは折角の休日が楽しめないので、久しぶりに釧路町の海岸線沿いにある難読地名を通って釧路から東に行くことにしました。この難読地名は多くの方がブログで紹介し、二番煎じとなりますがご容赦を。

ところで明治33年に北海道廳殖民部殖民課が発行した「北海道殖民状況報文釧路國」(以下「報文」と言います。)では、釧路川の河口から東の海岸線には沢山のカタカナの地名が記されています。釧路市内にもそのような地名が記されているのですが、現在の釧路市内地図を見ますと、僅かに、知人町(しりとちょう、報文はシレト)、興津(おこつ、報文はオゥコッナイ)、桂恋(かつらこい、報文は桂戀村)がかろうじて痕跡を残しているだけです。その点、釧路町はカタカナが漢字に変わり、若干の読み方が変わったものの、昔の地名が多く残っています。面白いのは、多くが漢字3文字綴りになっていることです。以下、3文字綴りの難読地名を現在の地名(フリガナ、報文での表記)の順に紹介致します。

又飯時(マタイトキ、マタイトキ) 宿徳内(シュクトクナイ、シュクトクウシュナイ) ※寄別(アッチョロベツ、アチョロペツ)・・・「※」は下の写真の字です。

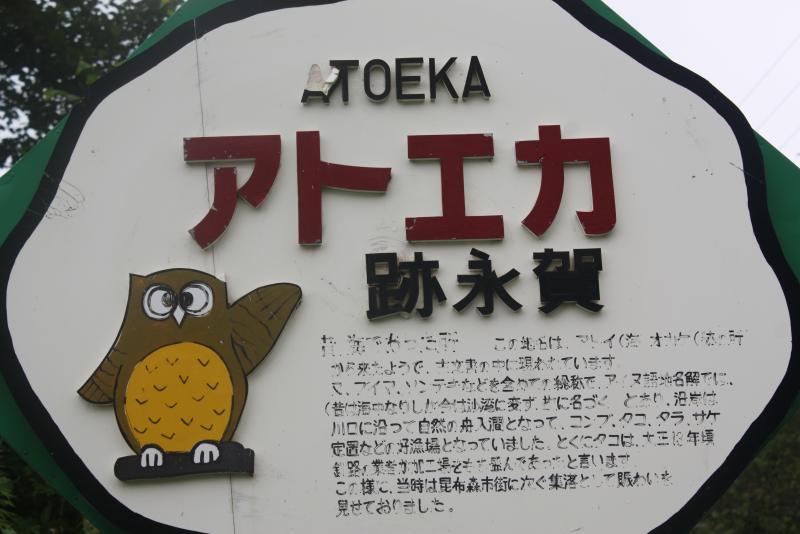

来止臥(キトウシ、キドウシ) 十町瀬(トマチセ、トマチセ又はトマチエヌプ) 浦雲泊(ポントマリ、ポントマリ) 跡永賀(アトエカ、跡永賀村)

冬窓床(ブイマ、ブユモイ) 初無敵(ソンテキ、トンテキ) 入境学(ニコマナイ、ニオケオマイ) 賤夫向(セキネップ、(表記不明))

分遺瀬(ワカチャラセ、ワッカチャラセ) 老者舞(オシャマップ、(表記不明)) 知方学(チポマナイ、チプオマナイ) 去来牛(サルキウシ、(表記不明))

古番屋(フルバンヤ、(表記不明)) 仙鳳趾(センポウシ、仙鳳趾村)

初無敵(ソンテキ、トンテキ)は道路標識しか見つからず、地嵐別(チャラシベツ、(表記不明))、別尺泊(ベッシャクトマリ、ペシヤクトマリ)、重蘭窮(チプランケウシ、チプランケウシ)は道路標識すら見つけることが出来ませんでした。「冬窓床」(ブイマ)は、ひょっとして当初は「冬床窓」と綴っていたのかもしれません。

途中、シレパ岬に立ち寄りましたが、トウゲブキがあちこちで咲き、色々な植物が観察されました。

トウゲブキ(峠蕗) エゾフウロ(蝦夷風露) ハナイカリ(花碇) ナミキソウ(浪来草)

折角苦労して先端の岬まで行きましたが生憎の空模様。写真の左側あたりの森林が国有林です。

カキの養殖で有名な厚岸町まで来ました。お供山からの眺めです。厚岸大橋の向こうは、いわゆる湖北地区、手前は湖南地区と言われてます。湖北地区は「報文」では眞龍村として記載され、人口は401人、手前に写っている湖南地区の奔渡(ぽんと)は「報文」では奔渡村と記載され、人口は1421人と記されています。厚岸湖はアッケシトーです。

一方、反対側は「報文」で「厚岸市街」と記載されている地域で、人口は2565人。釧路市街の人口が3648人と記されてますので、釧路國で2番目に大きい町だったんですね。「報文」では「生計ニ困スルモノナシ而シテ數万圓ノ資產ヲ有スルモノ數名アリ」とあります。数万円の資産とはいか程だったのでしょうか。「報文」には釧路市街の当時の様々な職種の月給が3段階に上・中・下で分けられ、下の平均を計算すると月給5.6875円。平成24年10月18日発効の釧路の最低賃金は719円で、1日8時間労働して、25日働いたとすると、月給は143800円になり、非常に強引かつ大雑把な計算ですが、143800円を5.6875円で割ると約25284となり、当時の1円は現在の約25000円程度の価値であったと考えられます。すると、当時の1万円は現在の約2億5000万円の価値。数万円の資産とは相当なものですね。

下は、奔渡とはお供山を挟んで反対側の厚岸市街です。空き地が目立ちますが、以前は厚岸市街周辺の村々で生産された農林水産物や鉱物の移出、道外からの食料品の移入で非常に繁栄した街です。繁華街が時とともに移って行くというのは全国どこでも見られることですね。

報文に基づき、明治30年に厚岸港から道外に移出された品物を金額順に記すと次のとおりです。

1.鰊搾粕(ニシンの絞りかす):358753円(函館、東京、四日市向け)・・・肥料用(金肥)ですね。

2.鰊油(ニシンを絞って抽出した油):70662円(函館、東京、横浜向け)・・・機械油や加工して石けんの原料になったようです。

3.長切昆布:28245円(函館、横浜、神戸向け)

4.木材20269円(函館、横浜向け)・・・靑木?とミズナラを出荷してます。ミズナラは欧米等への輸出用と思われます。

移出品の中には、乾牡蠣(函館、横浜向け)や乾北歸(乾燥ホッキ貝:函館向け)がありますが、カキの干物とはどんなものだったんでしょうか。

(10月5日付記)ある日、ある書物を読んでいたところ、靑木(青木)とは針葉樹全般を指す言葉だということが分かりました。

厚岸湖へ注ぐ最大の川は別寒辺牛川(べかんべうしがわ) 別寒辺牛川をさかのぼると・・・ 別寒別牛湿原を擁するパイロットフォレスト!

1万haの原野をうるわしい森林によみがえらせたパイロットフォレストの造成の概要は、こちらのコーナーをご覧下さい。

厚岸に来たならば、新鮮なカキを食したいものです。こちらの施設では、生きたカキやホタテなどを選んで、その場で炭火で焼いて食べることができます。

食べたい食材を選び・・・。 炭火で焼いて・・・。 出来上がり。うまい!

それで、忘れてはいけません。本日の目的、オオハンゴンソウの大群落です。近くの公園でカメラを持ってウロウロしていると、お年を召された男性から「何してんのさ?」と尋ねられ、理由を話すと、「ああ、そんならあすこさ。みんな知ってるべさ。」、ということで、行ってみると・・・。

うっ。もの凄い。言葉が出ない。 これは左の写真とは全く別の場所。山のてっぺんまで・・・。 「大反魂草ロード」と言うべきか・・・。

地元では、町や町内外のボランティアや高等学校などが一生懸命に駆除活動を行っています。オオハンゴンソウは僅かな地下茎が残っていれば再生し、花が咲けば大量の種子をまき散らし、埋土種子の発芽能力は様々な情報がありますが、とにかく長期間発芽能力を維持し、さらに地下茎を伸ばして生育範囲を広げる、という非常に強い繁殖力を持っており、駆除も根気強い長期にわたる努力が必要です。我々の活動地域にはまだオオハンゴンソウの生育は確認されていませんが(アラゲハンゴンソウは確認)、この日に調べたところ、かなり近くまで迫ってきている状態です。とにかく、早期発見、早期駆除が第一、駆除は根気強く、を強烈に心に焼き付かされた光景でした。

本日は土曜日。天気予報は曇りのち雨、所により激しく降る場合がある、とのことですが、最近、釧路湿原に行っていないので、思い切って釧路湿原を右回りに一周することにしました。

まず行ったのは鶴居村の温根内木道。何となく秋の足音が聞こえてきた気がします。まず出迎えてくれたのは、セリ科の2種。ドクゼリとトウヌマゼリです。ドクゼリは花が球形に近く、葉は2~3回羽状複葉、トウヌマゼリは花がやや平たく、葉は細長く10cm程度、羽状複葉です。

ドクゼリ(毒芹)。草全体に猛毒物質を含んでいます。 トウヌマゼリ(唐沼芹)

エゾナミキは何とか最後の花が見られる程度、サワギキョウは長期間花を咲かせ続けますので、最も目立つ植物になっていました。

エゾナミキ(蝦夷浪来) サワギキョウ(沢桔梗)

ガマは穂を着け、ヒメカイウは液果が赤く熟していました。釧路湿原は秋の気配が漂ってきました。ヒメカイウはミズバショウと同じく湿地に生育し、ともに白い仏炎苞(花を包む大きな白い部分)を持っていますので、間違えないよう注意が必要です。

ガマの穂 ヒメカイウ(姫海芋)の液果 釧路湿原は徐々に秋の予感がしてきました。

ゴキヅルというツル植物を見つけました。花と同時に実も見つけました。ゴキヅルとは変な名前ですが、合器蔓と書き、合器とは蓋付きの椀という意味で、確かに実が蓋の付いたお椀に似ていると言われるとそうなのかもしれません。

ゴキヅルの花 ゴキヅルの実

ナガボノシロワレモコウとミゾソバです。ミゾソバは一昨日に続き再登場ですが、ここのものは花が多く、とても美しかったのでご紹介することとしました。

ナガボノシロワレモコウ(長穂白吾木香) ミゾソバ(その1) ミゾソバ(その2)

木道は軌道跡に出て終点です。ここから駐車場のある温根内ビジターセンター方面にはこの軌道跡を歩くことになります。ここにも様々な花が咲いていました。ハッカ、エゾオオヤマハコベ、ミツモトソウ、シオガマギク、ヤマハハコ、などなど。

ハッカ(薄荷) エゾオオヤマハコベ(蝦夷大山繁縷) ミツモトソウ(水源草)

シオガマギク(塩竃菊) ヤマハハコ(山母子)

続いて車を標茶町のコッタロ湿原展望台へ。駐車場から急な階段を一気に上り、眺めの良い展望が開けます。

突然の豪雨が訪れ、急ぎ展望台を後に、帰路に着くことにしました。その途中で一枚。これは同定できなかったので紹介しようか大変迷いましたが、とにかく紹介だけはしておこうと思います。これはシダ植物門トクサ綱トクサ目トクサ科トクサ属(結構長い)の一種の胞子茎(胞子穂、胞子体とも)に間違いないのですが、激しい雨のため周囲の植物のメモや写真がとれずに、結局同定ができなかったものです。スギナもトクサ属に含まれ、この仲間は似たような胞子茎を出します。

最後に、釧路湿原の周辺ではびこっている国外外来種、オオハンゴンソウ(大反魂草)とアラゲハンゴンソウ(粗毛反魂草)のご紹介です。いずれも「ハンゴンソウ」という名前がついていますが、在来種のハンゴンソウはキク科キオン属であるのに対して、オオハンゴンソウ及びアラゲハンゴンソウはキク科オオハンゴンソウ属であり、属名が全く異なります。オオハンゴンソウは釧路湿原周辺でも精力的に駆除が行われていますが、その繁殖力は非常に強く、粘り強い対策が必要になっています。

まず、在来種のハンゴンソウ(反魂草)の花から。 葉はこんな感じに裂けます。

オオハンゴンソウの花。中央部の筒状花は黄緑色。 葉は裂けますが、ハンゴンソウほど著しくないようです。 変種ハナガサギク(ヤエザキオオハンゴンソウ)

(8月27日訂正)オオハンゴンソウの葉は変異が大きく、写真のように少しだけ裂けるものから、在来種のハンゴンソウのように大きく裂けるものまであることを確認しました。

アラゲハンゴンソウの花。中央部の筒状花は黒紫色。 葉は裂けず、茎及び葉は荒い毛で被われる。

国外外来種の中には観賞用として日本に持ち込まれたものがあり、これらは非常に綺麗な花を咲かせます。これらの植物が庭に自然に生えて来たとき、非常に綺麗なので、抜かずにそのまま育ててしまっている例を沢山見かけます。その植物の繁殖力が旺盛な場合、時として湿原にもはびこり、場合によっては群生し、在来種を追いやる結果となってしまいます。オオハンゴンソウもアラゲハンゴンソウも非常に特徴的な花で覚えやすいのでご記憶に留めていて頂ければ幸いです。

また、次の国外外来種も湿原周辺で群生を作っているやっかいな植物ですのでご紹介致します。毎日、街の中でも目にしていると思います。

オオアワダチソウ(大粟立草)

恒例の標茶町立中茶安別小中学校の夏の学校林活動は、学校林内にある池を使って、森林が池、川、海に果たす役割を学んでもらうことにしました。

池の全景です。学校林に降った雨は、写真奥のところから伏流水として湧き出して池を作り、絶えず池から多くの水が流れ出て、タンチョウの生息している別寒辺牛(べかんべうし)湿原を通り、カキの養殖が盛んな厚岸湖(あっけしこ)に注いています。まず、雨が降らなくても何故池の水が涸れないのか、絶えず流れ出る水がタンチョウの生息やカキの養殖にいかに大事なものなのかを説明しました。

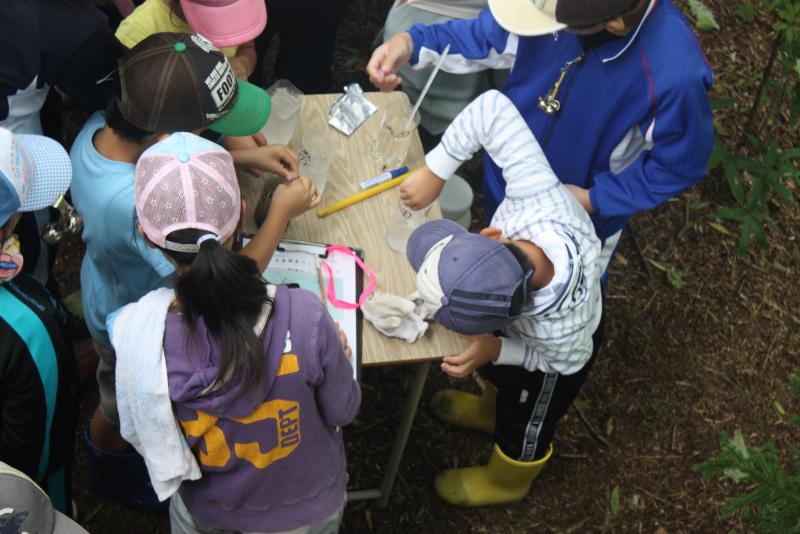

続いて実験です。伏流水がどのくらい澄んでいるのか、池から出るときはどう変化しているのかを、水温、COD(化学的酸素要求量)、EC(電気伝導度)を測ることで実感してもらうことにしました。CODもECも検査値が低いほど澄んだ水ということになります。水質測定の指導は「環境コンサルタント(株)」の専門家にご協力願いました。

伏流水の採取(「手を離さないでね!」)。 池の中間地点の水の採取(「ここならすくえるかな?」)。 池の出口での水の採取(「濁らないように・・・」)。

水温の測定。(先生)「目盛りは真横から読むんだぞ」。 CODの測定(スポイト状の検査器具で水を吸引)。 EC(電気伝導率)の測定。

測定結果が発表されました。水温は伏流水で10度、池の出口で15度まで上がっていました。CODは伏流水で1~3、池の出口で5、ECも出口に近づくほど高い値が出ました。池は水温が低く、COD及びECを測った結果、水は非常に澄んでおり、水生動物が生息するには適さないことが分かりました。ちなみに、調査終了後に猛烈な雨が降り、そのCODを測ったところ値は1でした。しかし、池から出た水は次第に温度が上がり、澄んだ水は農場や牧草地から出た濁りや過剰な栄養分を希薄化させ、下流部の湿原や湖の水生動物の生息に適したものにする働きがあるそうです。

池の周りは様々な植物にとって絶好の生育地になっているようです。その一部をご紹介致します。

ツリフネソウ(釣舟草) キツリフネ(黄釣舟) ミゾソバ(溝蕎麦)

サラシナショウマ(晒菜升麻) ミミコウモリ(耳蝙蝠)

当センターでは、主に小中学校生を対象にした森林環境教育を行っております。年度途中でも結構ですので、ご希望の学校は当センターに是非ご相談下さい。

昨晩の釧路は深い霧がかかり、200m程度先の家の明かりがボンヤリと見える状況でしたが、本日は一転して朝から快晴。日差しが強く感じられます。今日の釧路市の予想最高気温は24度。このような中、「雷別ドングリ倶楽部」の会員の皆さんに自主的に当センターにお越し頂き、養成中の苗木の草取りと施肥を行ってもらいました。

釧路としては非常に暑い中での草取り、ありがとうございます。 1ポットずつ丁寧に肥料を撒いてもらいました。

お集まり頂いた皆さんには、このページをお借りして改めて感謝を申し上げます。

お盆で釧路を離れていましたが、あのゴボウの蕾はどうなったのか、その意外な姿をご紹介したくて、昨日、昼休みにカメラを片手に早速見に行ってきました。

変わった花を着けます。花だけを見るとアザミかと思ってしまいそうです。 沢山の蝶がこの花に惹かれて舞っていました。

うーん、でもゴボウは「北海道の外来種リスト(北海道ブルーリスト2010)」では上位のA区分(A3)にランクされています。左記のリストについては、http://bluelist.ies.hro.or.jp/uploadfiles/hokkaido-bluelist2010.pdf をご覧下さい。(食材としての)ゴボウ好きには複雑な思いになります。

本日は休日を利用して、市内の散策に出かけました。かねてから思っていましたが、例えば北海道の比較的大きな都市を訪れると街路樹に結構国内外の外来種が使われているのですが、ここ釧路の街の街路樹はほとんど外来種は見当たらず、在来種で構成されています。街路樹は、夏になると葉が被い茂って信号が見えにくくなる、とか、晩秋になると落ち葉が庭に舞い込んで迷惑、とか、確かにそうかもしれませんが、街路樹はその街を特徴づける大事なパーツだと思います。それが在来種で構成されていることは街の雰囲気を釧路らしく見せているということにつながっていると思います。

なお、本稿では、便宜上、本来釧路地方に生育していた種を在来種、釧路地方には生育していなかった国内の種を国内外来種、国外から入ってきた種を国外在来種と呼ぶことと致します。例えば、仮に釧路地方にブナやトチノキが生えていたら、それは国内外来種ということとします。

本日の散策の起点は、幣舞橋(ぬさまいばし)の南にあるロータリーにしました。南西に「南大通り」、やや南に「富士見坂」、そして東南に「出世坂」があります。まず、「出世坂」の階段を上ることとしました。階段横に書かれた「出世坂の由来」によりますと、この坂は、「支庁裏の坂」、「地獄坂」、「おサヨの坂」と次々と名称が変わり、「大正2年、釧路中学が開校とともに、向学心に燃える若者達の通り道となり、その青雲の志をたたえ、活躍を期待して、誰いうことなくこの坂を「出世坂」と呼ぶように・・・」とのことです。

「出世坂」の急な階段 階段上部から 両脇にはヤチダモの木(在来種)

ロータリーから見た「富士見坂」(左)と「南大通」(右)。 幣舞橋の北側にはこんな道路標識が立っています。

「南大通り」を進むことにしました。ここの街路樹はナナカマド(在来種)で統一されているようです。「北海道殖民状況報文釧路國」(明治33年、北海道廳殖民部殖民課)に添付の「釧路土圖」を見ますと釧路川南側に市街地が僅かに形成されているのが分かり、幣舞町、真砂町、浦見町の表記が見られ、この地域から街が形成され始めたことが分かります。現在の知人町(しりとちょう)の先の岬は「シレト」と記され、釧路川北側は単に「トンケシ」と書かれているだけです。ちなみに現在は直接太平洋に注いでいる阿寒川は蛇行して釧路川につながっていたようです。

「南大通」へ。 両側には徹底してナナカマドが。 ナナカマドの葉。

かつての繁栄が信じられない位に商店はシャッターを下ろし、あちこちが空き地や住宅地に変わってしまった「南大通り」を途中から右折して港町方向へ進み、「入舟臨海通り」を覗くことにしました。こちらも寂れた様子で空き地が目立ちます。

南大通り7丁目交差点の標識。ここを右へ。 こちらは両側にヤチダモです。 ヤチダモの葉。

次に、知人町に向かいました。

「知人町案内図」を見つけました。かなり年代ものです。 この先で知人町の通りは終わりの様です。

急な歩道を上り、米町に出ました。釧路埼灯台の先から石炭の貯炭場が良く見えます。前出の「北海道殖民報文釧路國」を見ると「春鳥沼」の西岸の「チプオヤニ」というところから真砂町までの鉄道路線の記号が記載されています。現在の釧路臨港鉄道は知人町の貯炭場で終点ですが、最も長かった頃は、入舟町から春採湖の東岸に沿って進み、東釧路で国鉄と合流し、城山まで伸びていたようです。

釧路埼灯台。 貯炭場。 近くの民家から赤い翼果を着けたアオダモの枝が。

米町展望台に立ち寄りました。展望台だけあって、ここは釧路市街が一望にできる絶景の地です。

米町展望台。 釧路駅方面の眺め。 遠くに鳥取の製紙工場も見渡せます。

米町展望台のある米町公園の前の「米町本通」を「南大通り」に下って行きました。

「米町本通」の石標。 ここは両側ともに街路樹はハルニレです。 ハルニレの葉。

再び「南大通り」に戻り、右折して「波止場通り」に。歩くとすぐのところに、先日、本コーナーで軽く触れた佐野孫右衛門(四代目)の功績を称える大きな碑があります。

「波止場通」。ここの街路樹はヤチダモです。 ヤチダモの葉。 佐野孫右衛門(四代目)の功績を称える碑の上部。

起点のロータリーに戻って来ました。ロータリーの脇には旧日銀釧路支店が残っています。新店舗は本年5月に幸町に移転しました。この旧支店は、主に大正から戦前にかけて日本の銀行建築をリードした建築家西村好時氏の珍しい戦後の作品です。まだ東京の丸の内や大手町に高層ビルディングがなかったころ、旧第一銀行本店(現存せず)を見たとき、その威容に感動したことがあります。熊本まで旧第一銀行熊本支店を見に行ったこともありますが、伝統的な様式建築から脱却した野心作に驚きました。この旧日銀釧路支店はモダニズムを取り入れ、戦後の銀行建築のスタイルはかくあるべし、と訴えかけているような気がします。

旧日銀釧路支店。ポーチは竣工時には無かったものです。 ポーチの文字はまだそのままでした。

幣舞橋を渡って、「北大通」を釧路駅方面に向かいました。何故このような歩き方をしたかと言えば、幣舞橋北詰が「北大通1丁目」で釧路駅は「北大通14丁目」だからです。ところで、幣舞橋のすぐ北には「北大通2」の標識があり、「北大通1丁目」がどこなのか不思議に思い、幣舞橋のたもとにある「幣舞観光ガイドステーション」を訪れたところ、お年を召したご婦人が「この建物とその周りの僅かな土地が1丁目なんですよ。隣接する錦町1丁目は埋め立てでなくなってしまったんです。」と親切に教えて下さいました。

表示は「北大通2」までしかなく、その先は幣舞橋。 幣舞橋観光ガイドステーション。 三角屋根の建物と周辺の僅かな土地が1丁目とのこと。

まっすぐ釧路駅に向かう「北大通」。 街路樹はイチイ(在来種)ですがやや元気なし。 僅かにこんな国外外来種も。コンコロールモミでは?。

釧路駅です。正面に1本の大きなイチイが立っています。 碑によると鉄道開設100周年を記念して植えたとのこと。

遅い昼食は駅近くのW市場で。 「勝手丼」が人気です。 私も。シシャモ、ホッケ、キンキ、サンマ、ホタテ、ツブ貝。

「市役所横通」に来ました。街路樹は様々です。 これはハルニレ(在来種)の葉。 むむ。ニセアカシア(国外外来種)。ここだけならば良いが。

ちなみに、大正6年に釧路と厚岸間の鉄道の開業にあわせて釧路駅は現在の位置に移転。元の釧路駅は浜釧路駅となり貨物駅に。その後に同駅は廃止され、現在は「市役所裏通」に面した「釧路市交流プラザさいわい」の一角に碑が残っているだけです。

「釧路停車場跡」の碑。 確かに写真と説明が。 旧地名は、釧路町大字釧路村字西幣舞、とのこと。

夜霧よ、いつも有り難う。(8月5日撮影)

カメラ片手に一日中、釧路の街路樹と歴史を訪ねて歩き回りました。釧路の街路樹はほんの僅かに国外外来種がみられますが、ほとんどが在来種であることがつぶさに歩いて分かりました。これは大変素晴らしいことですし、釧路市民は大いに自慢できることだと思います。皆さんの街ではいかがでしょうか。植物図鑑を片手に歩いてみると、住み慣れた街でも新たな発見があるかもしれません。長らくお付き合い頂き有り難うございました。

当センターでは、毎年夏、京都大学の学生さん達の実習の一コマとして、パイロットフォレストの歴史や現況を紹介しております。本日はその打合せのため標茶町内にある「京都大学フィールド科学教育研究センター北海道研究林」を訪れました。

打合せを終え、研究林長の了解を得て、少々事務所周辺にある樹木園を観察。さすがに大学の研究林だけあって、道東の非常に多くの樹木をくまなくコレクションしております。中には、大変興味深いものも集められています。以下の樹木は樹名板がありませんでしたので当センターで独自に同定したものです。

タカネナナカマド(高嶺七竈)の実。鈴生りに果実をあちこちに着けていました。

クロビイタヤ(黒皮板屋)の翼果。これは比較的珍品の部類に入ると思います。翼果が水平か反り返るのが特徴です。

これはヒョウタンボク(瓢簞木)の仲間ですが、同定には至りませんでした。エゾヒョウタンボク(蝦夷瓢簞木、オオバブシダマ)なのかチシマヒョウタンボク(千島瓢簞木)なのか、あるいはその他の樹種なのか・・・。ここの樹木園はおそらく道東のあちこちから様々な樹木を集めていますので、安易な判別は禁物です。いずれにしても、ヒョウタンボクの名は果実がヒョウタンに似ていることに由来し、非常に面白い形をしておりますので、あえて紹介致します。

研究林を後にし、実習に使用する器材が正常に作動するのかを点検するためにパイロットフォレストに向かいました。

途中、道路脇に何やら木に赤いものが沢山。何だろう。

カラコギカエデ(鹿子木楓)の翼果でした。豊作です。

器材の点検を一通り終えて昼休み。雨が強まってきましたが、ちょっと散歩に出かけてみました。

するとピンクの花が。ハマナス?。これはたまに見かけますが、ハマナスのそっくりさんのカラフトイバラ(樺太茨)です。

花はハマナスによく似ていますが・・。 枝には大きな一対のトゲがあります。

ハマナスの花はこちら。 枝はトゲトゲ。

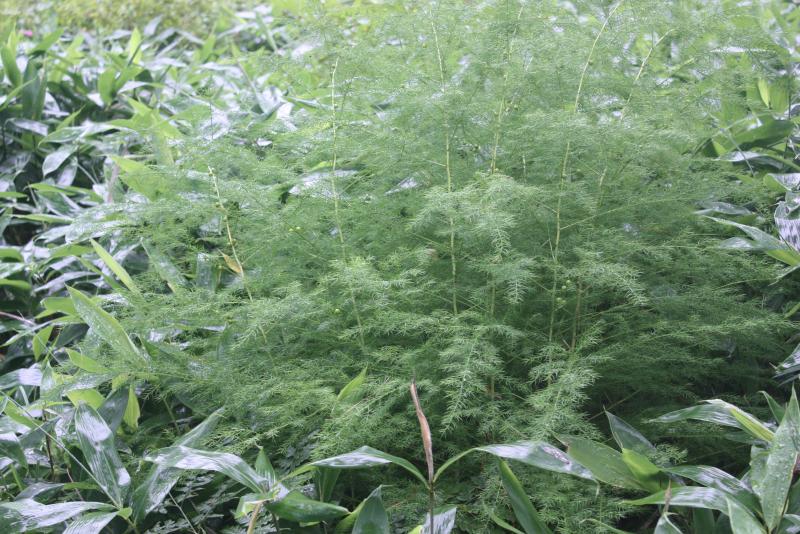

アスパラガス?。いえ、同属のキジカクシ(雉隠)。 クサレダマ(草連玉)の花。

はるばる北海道まで実習にやってくる学生さん達に何を紹介するのか、悩みどころです。将来ある学生さん達の血となり肉となるものを考えなければ・・・・。

当センターは根釧西部森林管理署と同居していて、正門は釧路市立幣舞中学校の入口に隣接していますが、敷地の西側に位置する釧路教育研究センターの方にも門柱は立っていませんが出入口があります。勤務が終わり、ここから「富士見緑ヶ丘通」までの僅かな距離を歩いてみました。

すると道端に巨大なオオウバユリを発見。高さは約2m。この程度の高さのものならば山を探せば見つかりますが、驚くのはその太さ。百円硬貨の直径は2.2cm強ですから、根際の直径はその4倍から5倍、10cm程度はあります。来てみた甲斐がありました。

威風堂々。我ここに立てり。 大地に根ざして微動だにせず。

さらに進んで道端を覗くとホザキナナカマド(穂咲七竈)。

すぐ脇にゴボウ(牛蒡)。ゴボウは「北海道の外来種リスト(北海道ブルーリスト2010)」にリストアップされている外来種です。

ゴボウは赤紫色の綺麗な花を咲かせます。ゴボウは栽培されて根を食用にしていますが、野生化しており、街や野山を歩いていてその姿に気が付く人は意外と少ないかもしれません。ゴボウに由来する北海道の言い回しに「ごんぼほる」(ゴボウを掘る)があります。もう実際にはほとんど耳にすることはありません。東北地方でも使われている地域があるようです。興味のある方はどのような意味か調べて見て下さい。

釧路市の施設「釧路市こども遊学館」は小中学校の夏休み中に様々な特別企画を催しています。当センターでは遊学館の企画したイベントの1つ「親子木工教室」に参画し、「すて木なウェルカムボード」と銘打って、木の板に枝や松ぼっくりなどを貼り付けてウェルカムボードを作成する木工教室を開きました。参加者は予め公募した父親・母親13名とその子ども達16名の合計29名です。NPO法人釧路市こども遊学館市民ステージとボランティアの皆さんにもご協力を頂きました。

最初に作品の作り方の説明と器具の取扱上の注意。 まずはデザインの考案。こちらはママがデザイン。 一方ではパパがリード。父親の参加が目立ちました。

こちらはお子さんが自らデザイン。 デザインが決まったらヤスリで面取り。ゴシゴシ。 続いて材料選び。「どの松ぼっくりにしようかな?」。

こんな風に並べて・・。「ウェルカムってどうだっけ?」。 ホットボンドで注意深く接着。 作業は次第に佳境へと・・・。

こちらは「ウェルカム組」。 こちらは「オリジナル組」。 ドリルで穴を通してもらって完成!。

作品名「くまさん」。独創性が出てます。 作品名「ゼロワン」。立体感を出してます。 秀逸なる一品「トンボ」。

親御さんもお子さん達も熱心に作品に取り組んでいたのがとても印象的でした。中には子どもさんをさておき、親御さんが夢中になっている光景も見られました。お父さん方も良い腕の見せ所になったのではと思います。子ども達にとっては良い夏休みの宿題が完成かな?。親御さんも子どもさんも最後に「ありがとうございました!」と言って会場を後にする姿を見て、こちらも満足感で一杯になりました。

この日は休日を利用して弟子屈町のアトサヌプリを訪れることとしました。釧路から国道391号を北上。非常に天気が良かったので予定を変更し、摩周湖に立ち寄ることとしました。しかし、摩周湖に近づくにつれて天気が悪化。なんとか摩周湖が見える状態でした。摩周湖とその周辺の森林は根釧西部森林管理署が管轄する国有林です。

摩周湖(第一展望台から)

展望は今一歩でしたが、美しい花々が出迎えてくれました。特に、ウラジロタデ(雌花)は名前から想像がつかない程美しく、感動しました。

ウラジロタデ(裏白蓼、雌花) ヨツバヒヨドリ(四葉鵯) クルマユリ(車百合)

トウゲブキ(峠蕗) オニシモツケ(鬼下野)の群落 ノリウツギ(糊空木=サビタ)

こんなところにも国外の外来種が。左側1本がセイヨウノコギリソウ、右側がフランスギク。フランスギクはあちこちで群落を作っていました。東洋系の外国人観光客が沢山訪れていましたが、これらの花を見て「マシュウコ、ワンダフル!」と思われたくないものです。

摩周湖のセイヨウノコギリソウとフランスギク

次にアトサヌプリの情報を得るために「川湯エコミュージアムセンター」へ。沢山のシナノキ(科の木、又は木偏に品)が開花し、とても爽やかな香りがセンター周辺を包んでいました。

開花したシナノキ シナノキの花(とっても爽やかーな香り!)

さて、いよいよアトサヌプリです。樹木に囲まれたカーブを曲がると蒸気をあちこちで吹き上げる大きな山容が突然現れました。ここも国有林です。

アトサヌプリ(硫黄山)の全景 激しく吹き上げる蒸気と黄色い硫黄の結晶 小さな噴気孔からも高温の蒸気が噴出し硫黄が付着

ここは土地の酸度が高く、植生は限られた樹種で構成されています。特に、こんな低い標高(150m程度)でハイマツが見られるとは驚異的です。以前、南アルプスの光岳(てかりだけ)に世界最南端のハイマツ群落を見に行ったことがありますが、そこは標高2000mをはるかに超える高さでした。

ハイマツ(這松)の群落 ハイマツの球果 イソツツジ(磯躑躅)は結実の準備中

ガンコウラン(岩高蘭)の実。これは草ではなく木です。

アトサヌプリの駐車場のゲートを出ようとすると一匹のキタキツネが現れて目の前でしゃがみこんでしまい、長い時間待ちましたが動く気は全くないご様子。仕舞いにはアクビまでする始末。

やおら現れて座り込んだキタキツネ 車を完全にナメていらっしゃる。

アトサヌプリと言えば、明治時代の硫黄採掘を巡る悲惨な囚人労働について語らずにはいられません。当時、硫黄は火薬の原料のほか、世界的な化学工業の進展で需要が高まり、石炭とともに北海道の重要な鉱物資源として明治初期には米国向けの花形輸出商品でした。

この山に経済的価値を見いだしたのは釧路で漁場持(ぎょばもち)をしていた佐野孫右衛門(四代目)。明治9年に開拓使に借区願を出し15カ年の借区が認められましたが、明治13年に病気で引退。経営は実弟の儀十郎(五代目孫右衛門)に引き継がれましたが翌年死去。佐野家の代理として釧路で回漕業を営む西川幸右衛門が経営した後、明治18年に硫黄山の権利は函館で銀行業を営む山田慎に移りました。山田は明治18年に標茶に開庁した釧路集治監(しゅうじかん)の囚徒を安い賃金で豊富に利用することを考え囚徒の貸下げを集治監に申請。集治監は外役(外での仕事)のできない積雪期の作業として認可し、山田との間で10年間の雇役契約を締結。さらに根室県令に「鉱物運搬用鉄道敷設願」を提出して15年間の無償借地が認められ、釧路の春鳥炭山の採掘権も手に入れて鉄道の燃料も確保。ところが山田の経営する銀行がうまく行かず、採掘は財閥の創始者Yと契約のうえ共同事業とし、Yは積極的に投資。明治20年には人夫300名と囚徒300名で僅か数ヶ月で標茶から跡佐登までの鉄道本線と途中から旧精錬所に至るまでの支線が完成。これが北海道で2番目の鉄道となりました。

国道391号沿いに立てられた「青葉トンネル」の看板から車で砂利道を僅かに進み、さらに徒歩で数分歩くと細い小道に出ました。これを北の方向に進むと硫黄山が見え、レストハウスの裏に出ましたので、これが旧鉄道敷と思われます。

樹木に覆われた小道を北の方向へ 硫黄山が見えて来ました。 ここはウルシが多いので要注意

出役の囚徒は徐々に増加され、500名に及びましたが、そこで悲惨な状況が起きました。囚徒も看守も山の至る所から噴出する亜硫酸ガスや硫黄の粉塵のため眼病患者が続出し、両眼失明に陥る者も発生。また、近くの水質は悪く消化器病になる患者や、集治監から遠いため食料も不足して栄養失調による水腫病(脚気)になる患者が続出。僅か6ヶ月間で出役していた300余名のうち145名が罹病し、死亡者は42名、15名が失明したとのことです。

明治20年8月、兵庫仮留監の教誨師原胤昭(はらたねあき)が硫黄山を視察してこの惨状を目撃。典獄(集治監のトップ)の大井上輝前(おおいのうえてるちか)に就業の中止を進言。大井上は原に同行して硫黄山に出向き、深刻な現実に驚愕。Yとの契約を破棄して残酷な苦役に終止符が打たれます。硫黄の採掘量もYが近代的な生産方式を導入して増産を重ねたため明治23年及び明治24年を頂点に低下し、品質も落ちてきたため明治29年に採掘は停止。鉄道も営業停止となりました。

アトサヌプリを後にして国道391号を数キロ南下。池の湯林道を使って国有林に入り、キンムトーに向かいました。

林道への入り口はこの看板が目印 長い緑のトンネルが続きます。 途中でアトサヌプリの裏側が見えました。

林道からキンムトーへはこの標識をお見逃しなく キンムトーへの車の乗り入れは禁止です。 歩道を歩くこと数分、キンムトーがすぐそこに

秘めたる名所キンムトー ここは動物たちの水飲み場になっているようです。 つる植物イケマ(生馬)の花

ハンゴンソウ(反魂草)の花 ここにも国外の外来種。アメリカオニアザミ。

再び集治監の歴史に戻ります。時は明治24年、ロシア皇太子ニコライ(後の皇帝ニコライ2世)が来日し、5月11日に琵琶湖に遊び、滋賀県庁で昼食後、京都に向け一行が人力車50台で大津町内の京橋筋に差し掛かったところ、警備に当たっていた滋賀県巡査の津田三蔵が車上の皇太子の車に躍りかかり、後方から頭部を斬りつけました。さらに車から飛び降りた皇太子を追う津田を車夫が引き倒し、取り落とした刀を他の車夫が拾って津田の頭部と背中を斬りつけ、津田は重傷を負い、直ちに捕縛されました。皇太子の傷は頭部に二箇所、骨に達する深さでしたが大事には至りませんでした。対日感情の悪化を恐れた政府は県知事を免官、青木外相、西郷内相、山田法相は辞任。政府は皇族に対する犯罪を援用して津田を死刑にするように大審院長(当時の裁判所組織のトップ)児島惟謙(こじまこれかた)に要求。大審院はこの圧力に屈せず、謀殺罪未遂事件として処理し、津田を無期徒刑としました。これが世に言う「大津事件」です。徒刑とは旧刑法第17条「徒刑ハ無期有期ヲ分タス島地ニ發遣シ定役ニ服ス」(徒刑は有期無期を問わず島地に送って一定の労役に服する)に基づく刑罰です。

「大津事件」は司法権の独立を維持したことで教科書にも登場する有名な一件ですが、津田のその後はあまり語られることはありません。実は同年7月に釧路集治監に収容されましたが頭部の傷が癒えず、傷口の治癒後も身体虚弱で厳しい労役を行うことはできず、9月末に急性肺炎で死亡しました。

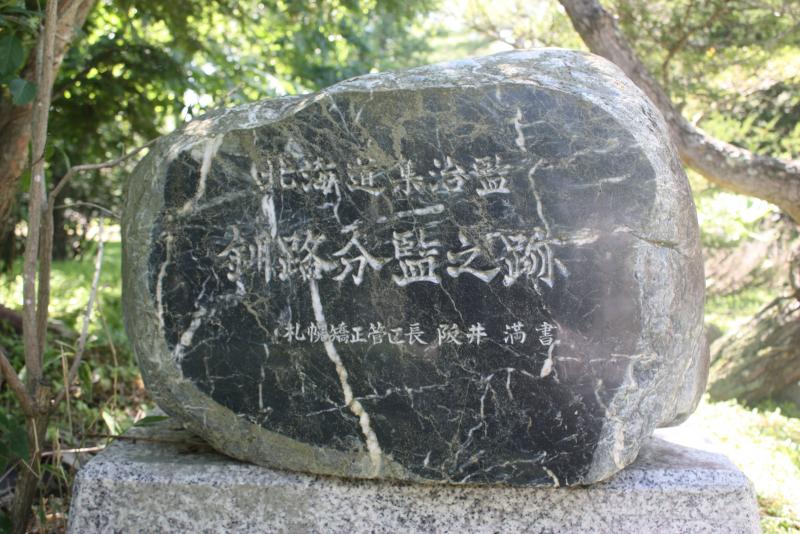

釧路集治監は明治18年に内務省直轄として開庁しましたが、所管は北海道庁に移り、再び内務省、拓殖務省、最後は司法省とめまぐるしく変わります。名称も集治監から監獄署と改称。再び集治監の名称に復し、その後に樺戸集治監(当時の月形村に所在)が北海道集治監本監となり釧路集治監はその分監となります。

明治27年から満期を迎える者が現れ、同30年には英照皇太后の崩御に伴い恩赦減刑の措置を受けた放免者を大量に出し、集治監の囚徒が激減。これが釧路集治監の廃止の原因となりました。釈放者を土着させるという当初の方針は開拓の阻害となるとの理由で明治27年以降は内地送還に改められます。釧路集治監の跡地は戦前まで旧陸軍軍馬補充部川上支部が使用し、現在は標茶高校の敷地として使用されています。

移築された旧釧路集治監本館(現標茶町郷土館) 集治監時代の書庫(標茶高校内) 「北海道集治監釧路分鑑之跡」(標茶高校内)

「標茶集治監死亡者之碑」(標茶墓地内) 碑の上部の拡大

この碑は昭和28年11月に建立され、釧路集治監在監16年余りの間に死亡した囚徒505人の霊が祀られています。

(以上、釧路集治監に関する記述は、主に標茶町史編さん委員会著「標茶町史第一巻通史編」によりました。)

標茶町からの帰りはいわゆる釧路湿原東部3湖沼と細岡展望台に立ち寄りました。細岡展望台への帰りに釧路川を近くで見ましたが、この川をさかのぼり多くの囚徒が舟で集治監に送られ、精錬された硫黄が釧路川を下り、多くの囚徒が命を落として再びこの川を下ることができなかったことを考えると複雑な気持ちになります。しかし、悠然と流れる釧路川に今やその面影は残っていません。

シラルトロ沼(国道391号から) 塘路湖(手前はサルルン沼の一部) 達古武湖(オートキャンプ場から)

細岡展望台からの釧路湿原 静かにゆったりと流れる釧路川(JR細岡駅近く)

細岡展望台近くで見つけたエゾフウロ(蝦夷風露) ノリウツギ(達古武湖畔)

今日は一日がかりで釧路川流域を中心に大急ぎで巡って回りました。しかし、釧路地域の名所のほんの一部に行ったに過ぎません。川湯、摩周、阿寒湖畔等の温泉、屈斜路湖、阿寒湖、双岳台や双湖台からの眺め、阿寒国際ツルセンター、釧路市湿原展望台、釧路市街の散策など、とうてい一日や二日で全てを回りきれるものではありません。魅力たっぷりの釧路地域。四季を問わず是非お越し下さい。

この日は、参加者を公募して、根釧西部森林管理署と共催で「2013夏休み親子森林体験ツアー」を開催しました。会場はパイロットフォレストです。

受付は早くから参加者が訪れ大変な様子。 すぐさま最後にプレゼントする飾り炭の材料を選んでもらいました。

出発後まず最初に着いたのは丸太の生産現場

まずチェンソーによる玉切りの実演(一定の寸法の材に切る作業) 続いてプロセッサーによる素早い玉切り作業。皆、目を白黒。

フォワーダからグラップルによる材の積み下ろし作業。 エンジンを止めてキャビンに搭乗。クラクションが鳴るぞ!

重機のアタッチメントに興味津々のご様子。

続いて高さ24mの望楼前で昼食。 (子ども)「ママー!」、(母親)「気をつけなさいね!」

見える見える。遠くが見える。 お、セミここに見っけ!

続いて場所を移して木工教室を行いました。

外では丸太切り、室内では木を使った飾り物作り。 飾り物作り、皆、賑やかに楽しんでいました。

だんだん工作物が仕上がっていき。 外では丸太切り競争が自然に始まりました。

これからが当センター自慢の出し物、飾り炭の作成です。

一斗缶の中に材料を入れ。その周りを薪で囲み。 1時間ほど蒸し焼きにします。

すると、蒸し焼きの前はこんな具合で。 炭焼き後はこうなります。これをみんなにプレゼント。

最後に皆で記念撮影。今日は一日楽しかったね。

お子さんには大変良い夏休みの思い出になったと思います。また、最新の林業現場を見て、林業に対する考えが少しでも変わってもらえば幸いです。

以前ご紹介しましたが約1ヶ月前に庁舎周辺の草刈りが行われました。その後、どのように植生が回復するのか、昼休みを利用してずっと興味深く観察して来ました。

この1ヶ月間の前庭の状況です。僅か1ヶ月で植生が急速に回復するのが分かると思います。

7 月3日 7 月9日 7月19日 8月1日

草刈り後、何が一番最初に出てくるのかつぶさに観察したところニオイアシナガタケというキノコでした。手元の図鑑では「食毒不明」とあります。高さ8cm程度。「かさ」を擦ると学校の理科室に入った時のような、薬品のような匂いがしました。

ニオイアシナガタケ(7月5日撮影)

下草を刈ると、アキタブキを除き、国外の外来種がはびこってくるようです。

これはセイヨウタンポポの再生の様子。素早く葉を出し、たちまち元の姿を取り戻します。うーん、たくましい。

7月5日 7月11日 8月1日

ツメクサも素早く再生し、花が咲くものも出始めました。これまたたくましい。

7月5日 7月31日

セイヨウノコギリソウもいち早く再生しましたが、葉が地を這うまでにしか再生できないようです。

7月7日 7月11日 8月1日

ヒメジョオンのど根性には驚きます。車に踏みつけられても立ち上がり、茎の途中から盛んに分枝を出していました。国外の外来種のこのど根性が至るところにはびこる大きな原動力なんですね。

7月7日 7月29日

オハツキガラシ(外来種)も咲き出しました(7月26日)。

在来種で健闘しているのはアキタブキ。偉い。

7月6日 7月11日 7月31日

その他にも在来種は次第に芽吹いて来ました。負けるなー。

ウツボグサ(7月25日) コウゾリナ(7月26日) イチゲフウロ(7月31日)

この1ヶ月いろいろな植物の姿が観察されました。

ハクサンシャクナゲが咲き。 ハマナスも咲き。 コメツツジも。 ヤマグワが実を着け始めました。

双子のサクランボが熟していきました。

植物は生存競争に打ち勝つため懸命なのがよくわかる1ヶ月でした。

1週間ぶりに釧路湿原を訪れました。気温は午後3時で22度。涼しい涼しい。気持ちいいー。

先週お知らせしたタチギボウシ(立擬宝珠)。とても綺麗に咲きはじめましたので大きめの画面でご紹介致します。パラパラと咲き始めたばかりで、下から上へと咲き上がり、まだ蕾だけの個体もありますので当分楽しめそうです。

花はうつむき加減に何となく恥ずかしげに咲きます。花の中はこんな様子。 先週ご紹介したトモエソウ(巴草)。今回は近くで見ることができました。

サワギキョウ(沢桔梗)も咲き出し始めました。 こちらはエゾノコギリソウ(蝦夷鋸草)。こちらも咲き始めたばかりです。

四季折々で様々な美しい姿を見せる釧路湿原。是非一度お越し下さい。夏休みに入り釧路市内のホテルの前には沢山のバイクが並べられていて、遠く西日本の方からお越しの方もいらっしゃるようです。夏の猛暑を避けて涼しい釧路で長期滞在される方もいると聞きます。旅行の他、スポーツの合宿、研修、会議、学会などを釧路で開いてはいかがでしょうか。宿泊施設も充実しています。会議等の後で美味しい海の幸で乾杯、というのも良いものです。釧路の様々な人たちが皆様のお越しを心からお待ち申し上げております。

なかなか天候などの条件が整わず、一般市民を対象とした屋外活動ができずにいましたが、ようやく第1回目の森林アクティビティ講座を開くことができました。今回は天候に恵まれ、屋外の活動には絶好の日和りでした。参加者とともにバスで標茶町雷別地区国有林に移動し、樹木観察とカミネッコンを用いた植樹のメニューで実施しました。

まず、涼しい林内で樹木観察から。この日のために前もって遊歩道の笹を刈っておいたので歩きやすい状態でした。

「え-、これはミズナラで葉が大きく鋸歯の先が鋭く尖ります。お隣のカシワの木にそっくりですが、カシワの鋸歯は尖りません。」、「ミズナラのドングリのキャップは浅くて毛羽立ちませんが、カシワのキャップは深くて毛羽立ちます。地面を探して見てみて下さい。」 、「カシワの樹皮からはタンニンが採れ昔は皮なめしに・・・・。」(ウンチクの自慢話が長らく続く。)

「こちらはハルニレで、北海道を代表する木の一つです。種子はその周りに翼が付いていて風で遠くに飛びます。ハルニレは風散布型樹種です。今年はハルニレが豊作でした。地面に種子が落ちていませんか。一方、ミズナラの種子はネズミなどの小動物が巣穴に持ち帰って食べ残したものが発芽します。貯食散布型樹種です。」、「アキニレは秋に種子をつけるのですか?」、「そうです。西日本で見られ、公園に植えられている場合があります。」(ウンチク話や質疑応答が長らく続く。)

樹木観察に続いて、カミネッコンを用いた植栽ポットの作成体験を行いました。

「意外と複雑な構造なんですね。」、「あ、間違っちゃった。」、とワイワイ。 隙間に新聞紙を詰め込み・・・。「お、懐かしい記事だ。」

「これは釧路川と釧路湿原、そしてミズバショウ。」 コンテナ苗の周りに培土を詰めて・・・。

完成。エゾシカに食べられないように柵の中に設置。「大きく育ってね。」。

この日に見られた花です。イチゲフウロ。 キツリフネ。

第2回森林アクティビティ講座にご期待下さい。

この日は休日を利用して、釧路湿原に行ってきました。天気がとても良く少々暑さを感じましたが、時折吹く海からの風がとても心地よく感じられました。

広大で閑静な釧路湿原の遊歩道を歩いているとまるで時間が止まってしまったような気がして、風になびいてサラサラと奏でる草木の音が静かに聞こえ、とても心がなごみます。

釧路湿原をゆっくりと流れる旧雪裡川です。 タチギボウシは来週あたりが見頃でしょうか。とても楽しみです。

イヌゴマの花です。 トモエソウがひっそりと隠れるように咲いていました。

このすばらしい貴重な湿原がいつまでもいつまでもその姿をとどめていて欲しいものです。

この日は、丁度1ヶ月前に雷別地区国有林に設置したシードトラップの回収と週末に実施するイベントのための遊歩道の草刈りを行いました。

汗まみれになってスタッフ全員で鎌を使って草刈りを行ったため、写真が撮れず、作業の様子をお伝えできず残念です。シードトラップにはハルニレの種子が入っていましたが、長い間、トラップの中で風雨にさらされたため、発芽能力が落ちていないか心配です。

昼食を終えた後、帰る前に、熊鈴と熊撃退スプレーをもって近くの植物観察に向かいました。

オオウバユリがエゾシカに見事に食べられていました。エゾシカの大好物のようです。他の植物が食害を受けていないのに、オオウバユリだけが激しく食べられていました。

これは花芽だけ食べられたもの。これはまだマシな方。 エゾシカ等のニホンジカには上あごに前歯がないので食痕は特徴的です。

激しく食べられたオオウバユリは再生しようとしたようですがご覧のとおり。 幸運にも難を逃れたのは周辺ではこれ1本のみ。高さは2mもありました。

釧路から雷別に行くまでに道路際で良く見られた紫の花。クサフジです。 撮影角度が悪くて分かりにくいですがキンミズヒキです。

これはホザキシモツケ。今が見頃です。

雷別への道路沿いはもちろん、ここ雷別にもはびこってます。北アメリカ原産の要注意外来生物ヒメジョオン。

同じく北アメリカ原産の要注意外来生物ハルジオン(ハルジョオンではない)に良く似ていますが、ヒメジョオンはハルジオンに遅れて咲きます。

外見上、ヒメジョオンの葉は茎を抱かず 根元の葉は徐々に枯れて行き 茎の中身は詰まっている

というのが一般的に言われているヒメジョオンの見分け方で、これに対してハルジオンは葉が茎を抱き、根元に葉が残り、茎の中が中空と言われてます。

で、他の個体を見ると・・・

確かに葉は茎を巻かず 根際の葉も枯れつつあり 茎の中身は、あれ~?

2つ目の個体はヒメジョオン?、ハルジオン?。どうもヒメジョオンとハルジオンとを見分けるのは難しい気がしてきました。

このページは、写真を通じて、様々なイベントや釧路地方の自然を紹介するもので、特に植物を紹介する場合はできるだけ美しいものを掲載するよう心がけていますが、今日ご紹介するのは非常に不気味で、見る方の気分を害するかもしれません。しかし、自然というものは必ずしも人の目から見て美しいものだけではありません。以下にご紹介するものは、ごくごく日常的に自然やご自宅の庭で見られる生物の営みの一部であり、自然を構成する大事な生物の種の一部ですが、時には人間にとって非常におぞましくグロテスクなものに写ってしまうことがあります。それをご承知のうえで、よろしければご覧して頂き、気分を害するようでしたら直ちに他のページに移ることをお奨め致します。

構内のハマナスが咲き始めましたがはすぐにしぼんでしまいました。 サクラは実が徐々に熟しています。

サクラの葉をよ~く見てみると何やら真っ赤なものが はは~ん、何かの虫こぶ(虫えい)だな、と直感し、恐る恐る裏を見ると・・・

ほとんど閉じていてよく分かりません。ナイフで切って調べるのは恐ろしいのでやめました。調べたところサクラハトサカフシ(推定)という虫こぶで、アブラムシが寄生してできるようです。

構内にはカンバが植えられています。果穂が上向きに着き、ハート型に近い形の葉をしてますのでダケカンバです。

これも同じく虫こぶがあっちこっちで見つかりました。おそらく左の写真から始まって、徐々に虫こぶが大きくなり、場合によっては数が増え、最後には葉がしおれるという過程をたどるのではないかと推定してみました。

これも恐る恐る裏を見ると、キモ~!! アブラムシだらけ。 アブラムシに葉をやられるは、毛虫には葉をムシャムシャと食われるは、大変です。

この虫こぶの正体も毛虫の正体も不明で、ダケカンバとこのアブラムシとの関係も全くわかりません。

ヤチダモやトドマツなどに寄生する雪虫ならばまだ可愛いのですが・・・・・。

釧路の夏は海霧とともに到来します。この海霧のことを北海道、特に釧路地方では「じり」と呼んでいます。釧路地方気象台の情報によりますと、6月から8月までの霧の発生日数はおよそ50日で夏の半分以上が霧の発生日となります。

北海道では、いわゆる「えぞつゆ」を除けば道外で見られるような梅雨はなく、道外では梅雨明けとともに夏シーズン本番で連日のように猛暑が伝えらていますが、釧路では「じり」の発生により気温の上昇が抑えられ、春から夏への境目はあまりハッキリせず、「じり」の発生やこれに伴うムシムシ・ジメジメ感で夏の訪れを肌で感じることになります。

同気象台によれば、釧路は札幌や帯広より夏日、真夏日が少なく、特に真夏日は10年に1回の出現頻度とのことで、湿度は高いものの天然の避暑地といったところです。「じり」は、太平洋高気圧により湿気を伴った南風が北上し、北海道付近の冷たい海流に冷やされて湿気が徐々に霧に変わることで発生するものと説明されています。

この日も朝から「じり」が発生し、ムシムシしましたが、「じり」は徐々に太平洋側に後退し、夕方にはほとんど解消されました。

午前8時頃。あたりは霧の中で・・・ 昼過ぎにようやく春採湖とそのむこう側が見えてきて・・・ 5時過ぎには何とか海がぼんやりと見えてきました。

6月の月末にセンター構内の草刈りが行われました。タンポポの葉は地を這うように生えてますが、その葉も刈り取られる程、徹底した草刈りが行われました。

様々な植物が伸びていた構内はお陰ですっきりさっぱり。

何故か、コウリンタンポポが群生している箇所だけは刈り残されていました。

きっと、草刈りを行った方は、この花が大変綺麗だと思い、残されたのでしょう。

しかし、コウリンタンポポは外来生物なので、下草刈りをされた方には大変申し訳ありませんが、外来生物の防除の観点からすると刈り払うのが妥当ですね。

庁舎裏側の道沿いの下草は根釧西部森林管理署の職員がボランティアで1週間ほど早く草刈りを終えてます。

何が最初に育って来るのか楽しみにしていたところ、一番乗りはキノコでした。

「かさ」も「ひだ」も「柄」も真っ白で、「かさ」の直径は5cm程度。「かさ」の上面はヌメッとしていて、図鑑で調べたところ似た種類のものはいくつかありましたが、同定には至りませんでした。

今回徹底的な草刈りを行ったところも何が最初に育って来るのか非常に興味深いものがあります。

お隣との境界線沿いにある金網の近くも機械による刈り払いは困難ですので僅かながら刈り残されています。

その中で見つけたのがこの一本。シンフィツム(一般にはコンフリー又はヒレハリソウ)でヨーロッパ及び西アジア原産の外来生物です。花はかたまって多く着き、どの花にも中間部にくびれがあるのが特徴です。

本種については、厚生労働省からその取扱いについて留意事項が発表されておりますのでお気を付け下さい。http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0614-2.html

ツルウメモドキ(雌雄異株)の雄花が観察されました。

最後に、この場をお借りしてイベントのご案内を申し上げます。来る7月21日(日曜日)に標茶町雷別地区国有林において第1回森林アクティビティ講座を開催致します。内容は、カミネッコンという紙製の植栽ポットの作成、樹木観察、山引き苗(森林の下に生えている小さな樹木)の採取とカミネッコンを用いた苗木の植栽です。

現在、参加者を募集中です。定員は20名で先着順に受け付けております。団体でも定員内でしたら大いに歓迎致します。参加費は無料ですが傷害保険に加入のために200円程度が必要です。釧路市千歳町にある当センター(幣舞中学校隣の根釧西部森林管理署と同じ建物)から貸切バスで現地に行きますので、どうぞお気軽にご参加下さい。ご興味をお持ちの方は先ずは当センターまでご連絡下さい。電話口の先に釧路地域の大自然が待ち受けております。

標茶町雷別地区国有林で自然再生活動を行って頂いているボランティア「雷別ドングリ倶楽部」は年5回開催することとしておりますが、これに加えて「自主活動」と称し、釧路市内のセンター周辺において、苗木の育成を中心とした作業を手伝って頂いております。今回は、苗木育成用のコンテナに生えて来た草を抜いて頂くため、ご協力をして頂きました。

草取り前 草を抜いて頂いて すっきり!!

ご協力に大変感謝申し上げます。

ところで、直接コンテナにミズナラの種子を埋め込んだものは発芽率が極めて悪い状態です。まず苗床に種子を若干埋め(釧路は積雪が少ないため、地表付近は氷点下15℃以下まで下がる場合があり、種子を埋めないと発芽率が大きく下がるおそれがあります。)、毛苗(発芽して葉が開いた小さな苗)を得てからコンテナに移し替えた方が苗木が得られる確率が高くなるものと考えられます。

また、折角苗木が育ってきたのに、冬場の管理が悪かったためか、葉が開かないものが多数ありました。苗木の育成にご協力して頂いた皆様には大変申し訳なく思います。コンテナは冬の厳しい寒さや乾燥から苗木を守るため、冬の間は土の中に大半を埋めるのが適切な管理の方法です。

7月1日は厚岸町と標茶町にまたがるパイロットフォレストで、さらに7月2日には標茶町の雷別地区国有林で、野生生物の生息調査のための自動撮影装置の設置を行いました。

装置の設置の様子です。撮影範囲の下草は風で動くと装置が動物だと感知してしまい、無効撮影(何も動物が移っていない撮影)になってしまうので、念入りに下草を刈ります。

両日とも、正午の気温は手元の温度計で約18度。湿度は高いですが、作業には丁度良い気温です。

低地に広がる湿原も次第に緑を取り戻してきました。けたたましいエゾハルゼミの鳴き声は全くなくなり、姿は見かけますが触っても全然動かない状態です。

この時期は春の花と夏の花のちょうど端境期で、緑以外の色彩に乏しい季節です。このような中、次のような花が観察されました。

ウツボグサ カラマツソウ

カンボク カンボク(拡大:ふちにあるのは装飾花=飾り花です)

ミヤママタタビ ヤマブキショウマ

林内を歩いていると、突然、足にチクリと痛みが走りました。見るとエゾイラクサでした。道外で見られるイラクサよりも葉が著しく長いのが特徴です。

松に赤い花?。外国マツの雄花でした。

外来植物の中でも、林道沿いに徐々に侵入し始めているのがフランスギクです。道内でも標高の高いところで確認されていますので、耐寒性はかなり高いものと思われます。

また、セイヨウノコギリソウもポツポツと見かけられます。

フランスギク セイヨウノコギリソウ

エゾイトトンボは道内でもポピュラーなイトトンボですが、改めて見ると非常に綺麗ですね。

ハエも恋の季節?(お邪魔致しました。)

7月に入りましたが、釧路市の最高気温はまだ高くても20度を超える程度です。同じ北海道の札幌市よりも数度低く、特に道外から釧路地方にお越しの際は、少々荷物になっても薄手の長袖の衣類を1着旅行バッグに入れることをお勧め致します。

過日、いつものとおり構内の樹木園を歩いていると、スズランの花が散り始めていました。既に散ってしまったものもあり、これはどう見てもギョウジャニンニクにそっくりです。左がスズラン、右がギョウジャニンニクです。スズランは猛毒で誤食すると重篤な症状を引き起こします。

スズラン(6月28日撮影) ギョウジャニンニク(厚岸町内、5月7日撮影)

許諾を得ておりませんので、リンクを貼ることはできませんが、各地方公共団体が注意喚起と見分け方のためのサイトを設けております。「ギョウジャニンニク スズラン」で検索すればかなり上位に検索結果が出ますので、ギョウジャニンニクを採取する場合(既に適期は過ぎましたが)、判別の方法について十分熟知のうえ行って下さい。

先日、札幌市内でミョウガとイヌサフランとを間違って食してしまい、重症になったケースがありました。その他にも、バイケイソウの若芽(有毒)とオオバギボウシの若芽(ウルイと呼ばれる山菜)との誤食やニラとスイセンの誤食など、様々な誤食が毎年発生しておりますので、野草の採取には知識を十分に身を付けて、慎重に行って下さい。

本日は、当センターのプロジェクト「お庭で苗木育成」でご自宅で苗木を育てて下さった釧路市在住のTさんが、わざわざ当センターまで苗木を届けに見えられました。育てて頂いたのはミズナラで、背丈30cm程度になっていました。根際も太く、丈夫そうに見え、丹精込めて育てて下さったものとお察し致します。誠にありがとうございます。

育てて頂いた苗木は当センターで当面育成を続け、雷別地区国有林の自然再生地に戻す予定です。

当センターでは「お庭で苗木育成」にご参加して頂ける方を募集しております。お庭をお持ちの釧路市内又はその周辺の方で、興味のある方は是非ご一報下さい(アパートのベランダでの育成は困難です。)。雷別地区国有林で採取した種子、苗木育成用のコンテナその他資材一式をご自宅までお届けし、育て方をお教え致します。気軽に釧路湿原の自然再生に協力できる一つの方法と思います。よろしくお願い申し上げます。

昼休みはカメラを持って構内を散策することが日課になってきました。釧路市ではこの時期から外来種、在来種を問わず、色とりどりの花を次々に咲かせますので見逃せません。ただし、美しく咲く花のほとんどは外来種と思われますが、外来種のみを専門に取り上げた図鑑が当センターにはないので、見慣れない花の多くは「何じゃこれ?」で終わってしまうことが多いです。何とか判別がついたものをご紹介致します。

ノハラムラサキ。ヨーロッパ原産の帰化植物です。

同じ帰化植物のワスレナグサだと思っていましたが、図鑑を見ると葉がそっくりで、花の周辺に毛がびっしり生えている本個体に極めて似た写真が載っていたことから、これだ、と思いました。(6月19日撮影)

ハルザキヤブガラシです。ここではまだ発見する個体数は少ないですが、時に群生をし、そうなったら手に負えなくなります。

ヨーロッパ原産の帰化植物です。(6月20日撮影)

黄色や白の花が多く咲く中、一際目立って群生していたのがコウリンタンポポです。

これもヨーロッパ原産の帰化植物です。

タンポポのように葉は地面を這うような感じで、全体が荒い毛で覆われています。(6月25日撮影)

こちらは、ツメクサの仲間に次いで多く見られる植物。セイヨウノコギリソウです。

これもヨーロッパ原産です。(6月25日撮影)

当センターに隣接して、「春採台地縦穴群」という12~13世紀の集落の跡があり、国の指定史跡になっています。

少々こちらを拝見しますと、ありました。北海道でも各地で生育場所を拡大して問題となっております。フランスギクです。

花が大変綺麗なので、庭で他の園芸植物と一緒に育てられている場合を見かけます。

まだ咲き始めで、これもヨーロッパ原産です。(6月25日撮影)

近くに黄色いユリ科の花を見つけました。

エゾゼンテイカのようです。在来種も外来種に負けじと頑張ってます。

花柄がほとんどなく、花びらが厚めなのでニッコウキスゲと区別されているようですが、同じ種であるという説もあります。(6月25日撮影)

こちらはシコタンキンポウゲ。在来種です。

セイヨウタンポポに隠れるようにぽつんと咲いていました。(6月19日撮影)

塀のそばに隠れるように一輪咲いていました。クリンソウ、在来種です。(6月25日撮影)

自然豊かな北海道でも、外来種は着実に生育場所を拡大させ、在来種を追いやってます。在来種には、外来種に負けないように「頑張れ!」と応援したくなります。今回はセンター周辺で見つけた中で種が同定できたものをご紹介致しましたが、外来種は野山にも生育場所を着実に拡大しております。当センターでは7月10日に開催を予定している第2回雷別ドングリ倶楽部で雷別地区国有林に侵入した外来種の駆除を行います。活動状況をこのページでご紹介できれば幸いです。

昨日、シードトラップの設置を終えて事務所に戻り、ホームページを更新するために図鑑を調べていたところ、スタッフの一人から、「そういえば廃屋の角に白い小さな花をかたまって咲かせている見たことが無い木がある」、という話が出ました。当センターの事務所は根釧西部森林管理署と同居していて、森林管理署は以前は営林署と称し、古くからこの地に所在し、構内には小さな樹木園があり、ミズナラ、ヤチダモ、ハルニレ、ナナカマドなど様々な釧路地方の植物が植栽されています。また、宿舎も隣接していて様々な樹木が植栽されています。

ところで、例の白い花の木ですが、サクラの季節は既に過ぎ、葉からしてナナカマドではないとのこと。さてはエゾノコリンゴではと思いつつ、早速、見に行ってきました。

早朝から降った雨のため、花は半分散ってしまいわかりにくいですが、群状に散在していています。

花を近くで見るとこんな感じです。なんだろう?。葉や葉柄には蜜腺らしきものがどうも見当たりません。

幹はこんな感じで、どうもサクラの仲間のようです。何だろう?。

そこで、「新 日本のサクラ」(山と渓谷社刊)で調べたところ、ミヤマザクラだとわかりました。花は5月から6月上旬に咲き、冷温帯から亜寒帯、高山帯に分布しているとのことです。

ところで、構内にはいろいろな植物が植えられているようです。先週、樹木園を歩いているとき、様々な草花を見かけました。

先日もお知らせしたクロユリです。あっちこっちで見られました。

スズランも生えてます(スズランは猛毒の物質を持ってます。水に差したらその水は完全に捨て、容器はしっかりと洗って下さい。花を咲かせる前のスズランは山菜として知られるギョウジャニンニクと極めて似ています。十分気をつけて下さい。)。

これはクサノオウ。葉をちぎると黄色い汁が出てきます。これは自然に生えて来たものですね。

野山に行かなくても、公園や空き地など身近なところでも結構いろいろな植物を楽しむことができます。ただし、ここ釧路でも綺麗な草花の多くが外来性の植物だったりします。中には在来種にそっくりなものがありますので種を同定(種を特定すること)する場合には間違わないよう要注意です。

本日は、センターの職員全員が出動し、雷別地区国有林でハルニレの木の下に種子を採取するためのシードトラップを設置をしに行きました。さらに、今年度の自然再生事業について改めて検討を行うために笹藪をかき分けて今年度の委託調査予定箇所に行き、委託発注日程や委託調査発注上で特に注意を要する点について打合せを行いました。

シードトラップの設置の状況です。採取した種子は苗木になるまで育てて、再びここ雷別の自然再生地に植える予定です。

今年はハルニレは豊作のようです。沢山の実を着けていました。回収する日が待ち遠しくなります。

自然再生地への移動中にパチリ!。 この場所は毎年のようにアヤメが見られるところです。今年も見事に美しく咲いていました。

また、近くにはこのような花も観察されました。ユリの仲間ですが、花が葉腋から1つずつ咲き、茎が直立し、稜(茎に沿って筋状に出っ張った部分)があることから、ヒメイズイと判別しました。

スミレは北海道でも種類は豊富で、判別に大変苦労するところです。これは林道脇に咲いていたもので、帰ってから図鑑で調べたところどうもエゾノタチツボスミレのようです。

コンロンソウはアブラナ科の植物で、北海道でもあちこちで見られます。

ミヤママタタビの葉の先が白化していましたが、開花はまだのようでした。

タラノキは新芽の時期を迎えております。タラノメは天ぷらにすると美味しい山菜ですね。

今日は、一日中曇りで、大変湿度が高く、うっとうしい日でした。加えて、エゾハルゼミがけたたましく鳴く中での作業となりました。この日の最高気温は20度弱。北海道の他の地域やそれよりも南の方の皆さんからは、「何と贅沢なことを!」、とおしかりをうけますね。大変失礼なことをを申し上げました。

ふれあいセンターでは、今年の事業や行事の予定、来年度以降に何を行うのかなどを念頭に先を見越した計画と準備が常に求められます。たとえば、木工教室を行おうとしたところ、松ぼっくりの在庫がない!、植樹をしようとしたところ、植える苗木が無い!、では活動はできません。今日は苗木の保管場所の移動を行いました。

下の写真は、当センターのプロジェクト「お庭で苗木養成」で育てられたハルニレの苗木です。苗高約30cm程度で、山に植えるには少々小さいため、センター周辺で養苗を続けております。

作業を終えるとやはり周囲の植物に目が行きます。何やら黒い花を発見。クロユリでした。建物の陰でひっそりと咲いていました。

注:(6月12日)北海道では、クロユリ(エゾクロユリ)は平地や山野で見られますが、このクロユリは、廃屋の近くに生えていたこと、また、クロユリは園芸店やみやげもの屋、ネット通販で広く売られていることから、自生ではない可能性が高いものと思われます。

こちらは道民にはおなじみの花、オオバナノエンレイソウ。 エゾエンゴサクはそろそろ見納めでしょうか。

エゾニワトコの花も咲きはじめました。

いよいよ来週から標茶町雷別地区国有林での活動を本格的に開始します。まずはハルニレの種子の採取からです。

今年も雷別地区での自然再生に取り組んで参ります。皆様のお力添えが是非とも必要ですので、「雷別ドングリ倶楽部」をはじめとしたボランティア活動への参加をお待ち申し上げます。

6月は環境月間です。これは、1972年6月5日からストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念して定められたものです。国連では、日本の提案を受けて6月5日を「世界環境デー」と定めており、日本では「環境基本法」(平成5年)が「環境の日」を定めています。ここ釧路市では、地域に住む一人ひとりが「くらしと環境」について考え、現状を少しでも良い方向へ変えるためみんなが思いを共有する場を持つことを願い、「くしろエコフェア2013実行員会」(事務局:釧路市民活動センターわっと)が「釧路市こども遊学館」を会場として「くしろエコフェア2013」を開催し、20以上の団体が参画して行われました。 当センターも、「森林からの贈り物でいろいろなものを作ろう!」と「『つみっきー』で遊ぼう!」の2つのイベントを開催しました。

まずは、「森林からの贈り物でいろいろなものを作ろう!」からご紹介致します。これは、木材をスライスした円盤や松ぼっくり、ドングリなどを接着剤を用いて組み立てて、様々なオブジェを作るものです。1日で67名もの方が当コーナーを訪れ、熱気があふれる中、各自が創意工夫を凝らして様々なものを作りました。

当コーナーの様子です。昼間の時間帯を除き、常時満席の状態でした。

子供達の作品群です。工夫のあとがうかがえます。ボンドがなかなか乾かずに苦労していました。

おなじみ「つみっきー」も楽しんで頂きました。

最後にお知らせです。作品を乾かすために会場に作品を預けて頂いた方の中で、取りに来られなかった方がいらっしゃいます。作品は、釧路市こども遊学館(電話:0154-32-0122)で預かっていますので、ご連絡下さい。預かっているのは、次の7名の作品です。

ヤナギヤさん、マミさん、ナカニシさん、サカグチさん、ミゾノダさん、シシドさん、ツジさん、です。

パイロットフォレストで5月7日から5月27日までの約20日間に及ぶ自動撮影装置を用いた野生動物の撮影は、特定外来生物のアメリカミンクの生息状況を確認することを主な目的としておりましたが、7箇所での撮影箇所にアメリカミンクは現れませんでした。最も頻繁に撮影されたのはエゾシカで、エゾタヌキ、キタキツネのほか、鳥類ではカラスが撮影されました。今年は春の訪れが遅く動物の動きが鈍いためか、撮影された動物の種類も個体数も少ない状況でした。

注:特定外来生物は、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。詳しくは、環境省のホームページhttp://www.env.go.jp/nature/intro/2law/lawoutline.htmlをご覧下さい。

この日は約20日間にわたる野生動物の自動撮影を終え、装置の回収を行いました。装置の設置箇所周辺は設置時期と比べて植物の芽吹きが目立ってきました。

この撮影ポイントではヤチボウズが芽を吹いて青々と茂っていました。設置したときはまだ一面が茶色の世界でした。

崖の上を見ると何やら綺麗な紫色の花が。裏から回って見てみると、エゾオオサクラソウでした。

オオバナノエンレイソウも見頃を迎えています。ここは沢筋にかたまって生えていたところです。

湿地にはこのような黄色い綺麗な花を見つけました。エンコウソウのようです。

エゾヤマザクラは既に開花は終わり葉桜となっていました。残念。先週はまだ蕾の状態でしたので、今年は開花の期間が短いようです。

やはり、この時期は山菜に目がとまります。こちらはコゴミ。

こちらは出たばかりのワラビ。まだ、地表の落葉をどけなければ見落としてしまう程度でした。

ここパイロットフォレストではカラマツが一斉に芽吹いたようです。まだ山全体が薄緑色に見えます。これからどんどん色を濃くしていくでしょう。

これから次第に気温が上がるにつれてどんな植物をみることができるのか楽しみになってきました。

中茶安別小中学校は、標茶町にある全校生徒26人の小さな学校で、当センターの主な活動場所であるパイロットフォレストと雷別地区国有林のちょうど中間地点にあります。本小中学校は森林環境教育に力を入れており、当センターでは、毎年、春、夏、秋の年3回、同校の学校林「るんるんフォレスト」を利用した森林環境教育のお手伝いをしております。今年も午前中の活動時間のうちの1時間を頂き、小学校1年生~4年生と小学校5年生~中学校3年生の2グループに分かれて樹木や森林の持つ役割について勉強してもらいました。

まずは全員集合。校長先生の挨拶と担当の先生からのスケジュール説明です。

つづいて、毎年、春の学校林活動の恒例、「実のなる木」の冬囲いはずしの作業です。

ここからが当センターの出番。小学1年生~4年生は、ネイチャーゲーム「コウモリとガ」で盛り上がりました。ゲームの後は、パネルを使って森林の働きなどにについて学びました。

小学5年生~中学3年生の年長組は、輪尺(木の直径を測る器具)と測高器(木の高さを測る器具)を用いてミズナラとカラマツの測樹を行いました。

輪尺を用いたミズナラの直径の測定の様子です。北海道では高さ1.3mのところを計測することになっています。

続いて、測高器を用いた樹高の測定です。この器具の名称はブルーメライスと言います。

測樹の結果は学校に持ち帰って材積(木の体積)を単純化した計算式で算出し、各樹木が二酸化炭素を吸収した結果、どれくらいの炭素を幹の中に取り込んでいるのか計算してもらうことにしました。

この日は、NHK釧路放送局及び釧路新聞標茶支局が取材に訪れました。活動後にテレビカメラの前で何人かがインタビューを受けていましたが、どの子もあがることなくハキハキとした受け答えをし、非常に驚かされました。

最後に余談ですが、ここ「るんるんフォレスト」にあるエゾヤマザクラはチラホラと咲き始めている様子でした。釧路市内にある当センターの周辺はまだ開花していないようです。

当センターでは、森林環境教育を行っている教育機関を応援しております。年度の途中でも、日程を調整のうえ、できるだけご要望にお応えしたいと考えております。当センターの管轄区域(釧路総合振興局の管轄区域と同じ)であれば、当方から出向いて行うことも可能です。状況に応じた様々な内容をご用意できますので、是非ともご連絡をお願い申し上げます。

当センターでは、毎年、同じ時期に同じ場所で、自動撮影装置を使用した野生動物の調査を行っております。特にこの時期は、パイロットフォレストの複数の箇所に装置を設置し、外来動物であるミンクの生息状況に焦点を当てた調査を実施しております。

調査についてご紹介する前に、まず、パイロットフォレストの林道を通行する際の注意について触れたいと思います。4月に降った大雨の影響と思われますが、下の写真のようにパイロットフォレストの林道は通行に支障をきたしている箇所があります。また、まだ路肩は緩んでいて弱く、危険な状態です。通行の際はくれぐれも用心し、慎重な運転に心がけて下さい。

次に、自動撮影装置の設置状況です。今回はデジタル式のカメラを組み込んだ装置を使用しました。装置は3週間にわたって設置する予定で、その間に緩まないようにしっかりと固定します。撮影後にミンクだと明確に判断できるよう、装置の高さと角度には大変気を遣っています。下の写真の箇所は、澄んだ水が流れており、様々な動物が水飲み場としているものと思われ、我々が近づくと2匹のタヌキが一目散で逃げていきました。また、この日も様々な動物の足跡が見つかりました。この箇所では以前にヒグマも撮影されており、撮影結果が楽しみな箇所の一つです。

この様な装置を使って撮影しております。

さて、続いては、この日のパイロットフォレストの模様をご紹介致します。北海道はこのところずっと寒い日が続き、木々や草花の芽吹きが平年よりも遅れているようです。この日の午後3時の気温は手元の温度計で3℃でした。パイロットフォレストの森林や下のような湿原の箇所もまだ寒々しい風景が広がっています。

このような中、林内をよ~く見てみると春の到来を感じさせる植物が見つかりました。

これはようやく咲き始めたミズバショウ。そのまわりにはわずかに芽吹き始めたヤチボウズ。パイロットフォレストを縦断しましたが、ミズバショウが見つかったのはこの場所だけでした。

こちらは山菜として知られるギョウジャニンニク。結構、あちこちで集団で生えているのが確認されました。

フクジュソウは多くが開花を終え、花は林内に僅かにみられる程度となりました。

日当たりの良い箇所では、カラマツの葉が開くのが近づいている様子です。

最後に、魚釣りをするためにパイロットフォレストを訪れて来る皆様にお願いがあります。とても残念なことですが、漁場となっていると思われる箇所にゴミが散乱していました。また、湿原は貴重な鳥類の生息地となっており、釣り糸や釣り針の放置はこのような鳥類に危険を与えます。ゴミや不要となった釣り具は必ず持ち帰るようお願い致します。

今年度も、パイロットフォレストやその近くの雷別国有林の自然や出来事など多くの情報を皆様にお届け致します。

また、これらの場所で何かお気づきの点や耳寄りの情報がございましたら、当センターまでお知らせ下さい。心からお待ち申し上げます。

「釧路市こども遊学館」は、子供達が充実した様々設備を使って科学的な体験ができる、科学館と児童館とを融合させたような釧路市の施設です。釧路市こども遊学館では、ゴールデンウィークイベント「木のおもちゃであそぼう!」を毎年の恒例行事として開催しており、当センターは今年も本行事に参画致しました。

まず、4月27日から5月6日にかけて出展した積木遊び「つみっきー」です。「つみっきー」は、マッチ箱よりも少々大きめの木材の積木で、イチイ、ミズナラ、イタヤカエデ、ホオノキなど様々な樹木で作られています。このコーナーでは、来訪者が自由な発想のもと、様々なものを組み立てられるよう沢山の積木を用意しました。中には自分の背丈よりも高い塔を築き上げるなど、思う存分楽しんで頂きました。

また、5月5日と5月6日には、毎年好評を得ている木工教室「アイスの棒deクラフト」を釧路市こども遊学館の職員及びボランティア団体のご協力を得ながら行いました。これは、長さ6.5センチのアイスの棒の形をした木片を組み立てて、子供達に様々な作品を作ってもらうものです。今年も沢山の子供達が参加し、順番待ちの列ができるほどのにぎわいでした。

子供達が作った作品の一部です。各自が工夫を凝らして努力して作ったあとがうかがえます。

当センターでは、積木遊びや木工工作を通じて、子供達の持つ豊かな想像力をさらに伸ばしていくための一助となることを願うとともに、子供達に木に直接手で触れてもらうことにより、木の持つ独特のぬくもりとその良さを肌で感じて頂き、将来、毎日の生活の中でより多くの木製品を取り入れてくれることを期待しております。

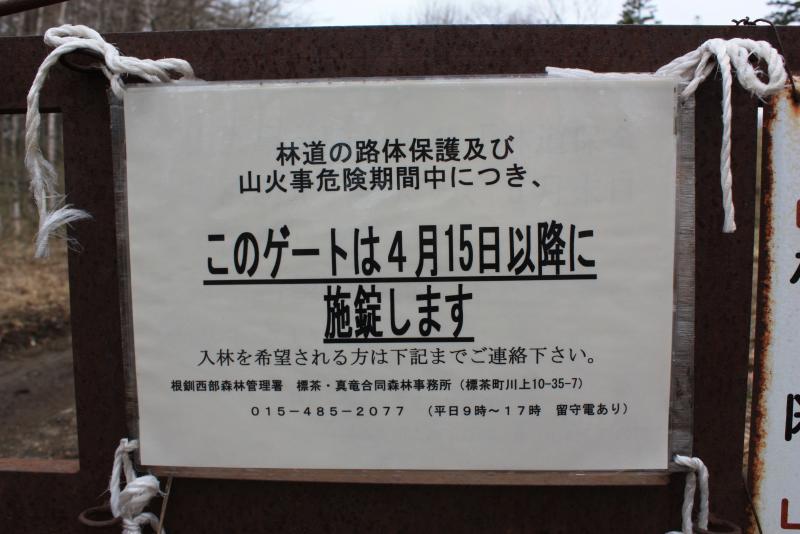

この冬、北海道は各地で大雪を記録しましたが、釧路地方では4月に入って雪解けは一気に進みました。そこで、今年度の事業内容を検討するため、今年度に入って初めて雷別国有林の自然再生事業地に行ってきました。現在、雷別国有林への林道入り口のゲートは、下の写真のとおり、「林道の路体保護」及び「山火事危険期間中」につき、4月15日以降施錠されておりますので、入林する場合はご注意下さい。入林を希望される方は、根釧西部森林管理署標茶・真竜合同森林事務所(015-485-2077)までご連絡下さい。山火事などから貴重な自然を守るため、また、事故等を未然に防ぐための措置ですので、ご理解頂きますようお願い致します。

残雪は日当たりの悪いところだけわずかに見られる程度で、高木に乏しい自然再生事業地では雪はほとんど融けてしまい、事業地内を自由に歩き回ることができました。

ふきのとう(アキタブキ)もようやく出始めたようですが、まだ日当たりの良いところだけポツポツと見られる程度です。

この日は非常に寒く、冷たい小雨がぱらつき、夜は釧路市内でも小雪が舞いました。本格的な春を迎えるのはまだまだ先のようです。

エゾシカによる食害が至るところで観察されました。下の写真のように樹皮が一周食べられて丸裸になってしまうと、折角育ってきた樹木も枯れてしまいます。雷別における自然再生の難しさの一つとしてシカによる食害があげられます。

シカによる食害を防止するため、高さ2メートル程度の網を張り巡らせた箇所があります。この程度の高さがあればさすがのシカも飛び越えることはまず不可能ですが、網が噛み切られて中の枝が摂食されている箇所も見られました。網は合成繊維の糸をよじって作られていて相当の強度があるものと思われますが、それでもご覧のとおりです。シカの歯と顎の強さには驚かされます。今後、雷別における自然再生を進めるに当たってはシカによる食害対策を一層進めていく必要性を痛感しました。

まだまだ寒い日が続く雷別ですが、樹木の芽は膨らんできており、春の到来に向けて着々と準備をしております。

今年度も沢山の木を植え、守り、育てて、緑豊かな森林の再生に向けて様々な取組みを展開していく予定です。

当センターでは、今年度も雷別の自然再生に懸命になって取り組んでいきます。そのためには、皆様のお力添えが是非とも必要です。雷別の自然再生に取組みにご協力して下さる方を当センターでは心から歓迎致します。雷別の自然再生へのお気軽な参画の方法として、皆様のご自宅の庭で、雷別で採取した種を用いて苗木を育てて頂くプロジェクトも進めております。皆様の温かいご支援を今年度もよろしくお願い申し上げます。