![]()

ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理局の概要 > 管内各センターのご紹介 > 釧路湿原森林ふれあい推進センター > 写真ピックアップ(平成25年9月~)

写真を通して、ふれあいセンターのフィールド、実施イベント、根釧地域の自然などを紹介します。

当センターが自然再生事業に取り組んでいる標茶町雷別地区国有林の下流にはシラルトロ湖及び塘路湖があります。下の写真は結氷した塘路湖でワカサギ釣りのためのテントが張られている様子です。

少々遅くなりましたが、新年、明けましておめでとうございます。本年も当センターのホームページを通じて、釧路湿原の保全のための取組みや森林環境教育の実施状況、さらに本コーナーでは釧路地方の美しい自然の姿もご紹介して参ります。

さて、当センターが所属する林野庁では、自然景観に優れ、森林浴や自然観察、野外スポーツに適した国有林野を「レクリエーションの森」として選定しています。全国で約1000箇所、北海道では約250箇所の「レクリエーションの森」があり、選定目的に応じて、「自然休養林」、「自然観察教育林」、「森林スポーツ林」、「野外スポーツ地域」、「風致探勝林」、「風景林」などがあります。北海道の国有林野に設定されている「レクレーションの森」の詳細につきましては、http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/policy/system/rekumori/index.html をご参照下さい。

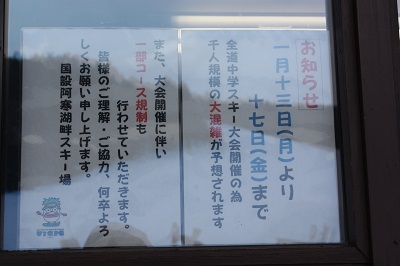

本日ご紹介する「国設阿寒湖畔スキー場」は「野外スポーツ地域」の一つで、その名のとおり釧路市の阿寒湖畔にあります。路面状況などにもよりますが、釧路市の中心部から車でゆっくりと走って約1時間半で着けます。

降雪の比較的少ない釧路地方では、小学校の体育の授業は、体育館でできる運動か父兄が校庭にリンクを作ってのスケートがメインとなります。このためなのか、生まれも育ちも北海道なのに、釧路地方ではスキーが苦手な人が意外と多いようです。

リフトに揺られて頂上まで。 頂上近くからの眺望です(小型カメラしか使えず、画質の悪さはお許しを)。

スキーとボードとの比率は、スキー教室の子供達を除くと、概ね4対6で、ボード派の方が多いようです。この日は、雪質が堅めで、特にボードの人はエッジが効かずに尻餅をついたりと苦労していたようです。

コースは、リフトの終点から滑る上級コースとリフトを途中で降りて滑る中級・初級コースの2つがあります。上級といっても傾斜は比較的緩く(max26度)、この日はコブは一切無く、全面整地されていました。一度挑戦してみて下さい。余りお上手では無いと見受けられるお嬢さん方も入って来てスッテンコロリンと苦戦しながらも果敢に攻めてしました(上の右の写真が上級コースです)。

雪が降ってきましたが、中級・初級コースでもこの眺望。 レストハウスから少し歩いただけでもこの景色。

ここは、ゴンドラは無く、シンプルにリフト一本だけです。リフトは寒いかもしれませんが、開放感にあふれ、様々な植物の冬の姿が観察できるのが良いところです。

石上更新? リフトから見つけて撮りに行ったコース脇のツルアジサイ

大きなトドマツ、アカエゾマツ、クロエゾマツも観察されました。

スキー場によると、今シーズンは4月6日までの営業を予定していますが、営業終了日は後日確認して下さい、とのことでした。また、下の写真にもご注意下さい。さらに、スキー合宿が入っている場合、コースの一部を滑ることができない時間帯があるとのことで、この日も午前9時~11時は上級コースが閉鎖となっていました。行く前にはご確認を。

本年は本ページをご覧頂き誠に有り難うございます。小官の拙い文章と素人写真におつきあい頂き、大変恐縮に存じます。来年も本ページは「誰でも簡単に行ける釧路地方の素晴らしい自然や風景の紹介やイベント参加者の感動や生の声を生き生きと伝えること」をポリシーに一生懸命取り組んで参ります。

今回お伝えするのは、再来年のカレンダー用の撮影の模様です。前回お知らせのとおり、各月の写真のストックを持っていないと、「しまった、この月の写真が無い!」ということになり急遽撮影に出かけることとなります。そこで、標茶町・厚岸町のパイロットフォレスト、美幌峠、細岡展望台の順で訪れました。

12月21日編

早朝に釧路発。この時期のヤチボウズの姿は素敵です。頭にちょこっと雪をかぶって、寒さに耐えているような感じ。気温はちょうど0℃。林道は完全に凍結し、から荷の大型トラックがちょっとした坂を登れずにスタックしていました。

ヤチボウズの皆さん。春には緑色の綺麗な芽吹きを見せて下さい。

(クリックで拡大です。)

さて、美幌峠へ。ん、標茶町中茶安別の交差点近くの牧草地に鳥の群れ。

タンチョウでは。 やはり。 場所はけたたましい道路工事の脇。

(クリックお願いです。)

午後3時、美幌峠着。気温、氷点下5℃。激しい地吹雪。スノーシューを履いて待機し、小やみになったところで撮影開始。屈斜路湖に浮かぶ中島と湖の周りの外輪山はほとんどが国有林です。

まずはパノラマレンズで。 石。 完全にアイスバーン。融雪車活躍。

たちまち地吹雪。午後4時頃。 たまらず車へ。 フラッシュをたくとこんな状態。

車中泊決定。

(それぞれクリック願います。)

地吹雪の中で車中泊をするときは、吹きだまりになるような窪地や建物の前は避け、エンジンは必ず切ります。車の先を風上に向けると、車自体が吹きだまりを作るのをできるだけ抑えられ、風切り音も少なくなり、横揺れも防げます。

12月22日編

朝6時起床。気温、氷点下8℃。ラジオでは氷点下20℃を記録したところも。地吹雪の中、日の出の時間なので撮影に。しかし。待てど暮らせどお日様は雲の中。

ようやく、ぼんやりとお目見え。 パノラマ。 展望台は見えたり、かすんだり。

徐々に回復。 いい感じ。 試し撮り。

頂き!。

帰りの峠は慎重に下りねば。 こんな位置関係。 除雪車活躍中。

(それぞれクリックしてお楽しみ下さい。)

写真のストックをもっと増やしたいところ。細岡展望台へ。峠を下るとすっかり好天に。冬季は天候に恵まれる機会が多いのが道東の太平洋側です。

大地に沈む一点の光。 いつ見ても感動の瞬間。 釧路の街の灯。 夕焼けにつつまれて。

(クリックお願いです。)

美幌峠での悪天候を考えて3日分の食料を買い込んで臨みましたが、予定よりも早く切り上げることができ、一安心です。美幌峠には沢山のご旅行の方々が訪れていましたが、折角の絶景を前に、寒さのため、最低限の写真を撮るとすぐに引き上げていました。山では、気温はあまり低くない時でも、容赦なく服の隙間に入り込む寒風が大敵で、時には横だけではなく下からも雪が吹き上げてきて、寒さが倍増します。着込むことに超したことは無いのですが、できるだけ肌の露出を避けることも大切です。

防寒対策を万全にして、北海道の旅を楽しみ、良い思い出を作って下さい。釧路地方もお勧め致します。道東の太平洋側は、冬の間、天候は比較的安定し、釧路では今のところまだ積雪はありません。釧路地方の自然の素晴らしさを今後ともこのコーナーでお伝えできれば幸いです。

このコーナーは以上をもって本年の分を締めくくりたいと思います。皆さん良いお年をお迎え下さい。当センター職員一同、心からご祈念申し上げます。

1週間遅れの更新で誠に恐縮です。どこの会社でも仕事のピークの時期があるようにお役所にもピークがあります。今がその時期。しかし、恒例になりつつある翌年のカレンダー作りを行わねば。でも何故か12月の良い写真が無い。昨年も忙しかったんですね。そこで早朝から釧路湿原へ。温根内木道やサテライト展望台に行きましたが、冬枯れした状況で寂しい感じ。タンチョウが飛ぶ写真が撮れましたが、木が邪魔でカレンダーとしては絵面がよろしくない。

仕事が気になる中、仕方なく翌日早朝に雄阿寒岳の撮影へ。雄阿寒岳なら車道から簡単かつ素早く、この季節にふさわしい写真が撮れるという算段。しかし、遠目から雪は全く見えず。こうなったら雌阿寒岳だ、ということでウロチョロ撮影場所を探すも良い場所は見つからず。このページやカレンダーのコンセプトは基本的に誰でも行ける身近なところを題材とすること。しかし、「こうなったら雄阿寒岳に登ってでも撮ってやる!。冬山装備も十分。学生の頃は加藤文太郎に憧れて厳冬期のアルプスで単独行も重ねてきたし。」ということで9時過ぎに登山開始。

登山口の「滝口」から試し撮り(クリックで拡大です)。 ちょっと角度を変えて(クリックお願いです)。

なんか、枯れ木だらけという感じで満足せず先へ。ササが登山道を隠して道がハッキリせず、迷いながらやっと一合目。遠目には急に見えるこの山も、登ってみると距離を歩く要素が強い感じ。

途中、つららの撮影なども(クリックお願いです)。

途中、色々な常緑広葉樹の写真を撮るも、個人的な趣味の範囲を出でず。次第に息が切れてくるように。まだアカエゾマツとダケカンバの混交林が続くため、先は長いと見た。四合目着。看板の言葉に愕然。

看板に偽り無し。やっとのことで五合目へ。頂上が目の前に。ここから突然ハイマツ帯に。しかし、登山道をハイマツが覆い被さり、その下をはってずって前進。いよいよ次の登りにさしかかったところで断念。林野庁職員が国有林で遭難したとなったら恥ずかしさこのうえ無し。時は既に午後一時。

とにかく、ここまで来た記念に何枚か撮影。ダケカンバに登っての撮影のため、三脚が使えず、写真はボンヤリ。幹も柔らかくゆらゆら(クリックお願い致します)。

日暮れ前に下山。林内はおそらく3時過ぎには暗くなり、ライトを持っていても道がハッキリしないので迷う可能性があり要注意です。とにかく、カレンダーの12月のページが撮れました。カレンダーの写真の裏にはこんな苦労もあることが伝われば幸いです(「結局、何の為に登ったんだ」とか、「だらだらと読まされて、要するにこの写真か」と仰らずに、なにとぞこちらをご覧下さい。)。国外外来種の花を12種撮影するのにも苦労しました。

当センターでは、釧路湿原の源流部の一つである標茶町の雷別地区国有林において、自然再生事業を行っております。気象害のためにトドマツが立ち枯れを起こし、枯死した木を伐倒した結果、左の写真(平成17年撮影)のように僅かに生き残ったトドマツや広葉樹を残して笹原になってしまいました。生き残ったトドマツのダメージは大きく、今でも次々と枯死しています。生きていても疎立した木は倒れたり、折れやすく、その木の年輪幅を見ますと1mmもなく、ほとんど生長していないのが分かります(右の写真)。

このようになってしまった林を、この地域本来の広葉樹の林に再生するために、ボランティアの温かい支援を受けて苗木を植栽しております。これらの苗はこの地域で採取された種子で育てられたミズナラ、ハルニレ、ヤチダモなどで、平成22年から約3,000本を植栽したのですが、エゾシカによる食害を受けて、なかなか計画どおりに再生事業が進んでいないのが現状です。以前からエゾシカに対する食害対策は行っていたのですが、完全ではなく、今年から徹底した食害対策を行うこととしました。

2本の棒を立て、網目の入ったポリプロピレンの筒を設置 コツをつかむと作業は一気に加速化。隣の列へ。

設置完了。壮観!。

午後はパイロットフォレストで枝打ち体験。皆、真剣です。

ご協力の皆様、誠に有り難うございました。雷別地j区の自然再生がどんどん進むよう、ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

今回は晩秋の釧路湿原の様子をご紹介致しますが、北海道は、今、冬の季節との境目で、冬の支度をしなければいけない時期。自動車も冬に備えていろいろとやらなければなりません。今回は冬の北海道を旅するときの必需品である自動車に関することをご説明致します。道内の人には、「そんなの当然しょ。」と言うかもしれませんが、道内の常識が意外と道外の非常識かもしれません。

タイヤはスタッドレスタイヤに。道外からお越しでレンタカーをお借りの方は、チェックアウトの際に溝が十分あるか確認し、ブレーキテストを行って、不安があるようでしたら自動車を交換してもらって下さい。命に関わる重要なことです。遠出をするときは常にガソリンは満タンに。北海道の峠道は距離があり、携帯の通話圏外でガス欠になったら最悪です。道内は通話圏外のところが多く、ガソリンスタンドは都市部を除いて早めに店じまいします。早朝に出発するときは、前の日に給油しておくことをお奨め致します。冬季はエアコンを多用し、燃費も悪くなることもお忘れ無く。自動車でお越しの方はワイパーは冬用に交換します。夏用のワイパーでは金属部分に雪が付着して塊になり、雪を掻けなくなってしまいます。また、運転後はワイパーを立てておきます。そうしないとワイパーがウィンドウに貼り付いて、むりくり(むりやり)剥がしたらブレードのゴムがペロッと裂けてしまいます。

雪にはまってしまった時、センターデフロックは役に立ちます。私の車は設計が古いのでパートタイム式ですが、今では電子制御式が主流のようです。私の自動車の説明書には、デフロックが無ければ四輪駆動車でも一輪空転したら他の車輪は動かない、とあります。

また、冬はカーナビの指示通りに走行できない場合があります。夜間除雪をしない道路は結構ありますし、幹線道路でも急な積雪の場合、除雪が追いつかない場合があります。

右の写真の矢印は路肩の位置を示すものです(光が点滅しないものもあります。)。吹雪の時は、路肩が分かりにくい時があります。地吹雪が激しい時は、視界は真っ白で、自分がどこを走っているのかすら分からなくなってしまいます。こういう場合は、追突されないことを祈りつつ、車を止めるしかありません。

ちなみに。私の冬用の自動車用品です。

左の写真。左から、雪かきショベル、(正式名称は分かりませんが)車から雪を下ろすブラシ、上の段はブースター(ジャンピング)ケーブル、牽引ロープ、下の段はウィンドウウォッシャー、脱出用のラダーとこれを打ち込むハンマー(ちょっと小さすぎますね)です。ウォッシャーは冬良く使います。ただし、氷点下の時、走行中にウォッシャーを使ってワイパーを回すと、一瞬のうちに薄く広がったウォッシャーが凍って視界が失われる場合がありますので要注意です。

右の写真。上段左から、防水防寒手袋、ミトン(道内では通称「ぼっこ手袋」。これは暖かい。)、あると便利なリモコンエンジンスターター。下段左から解氷スプレー、携帯充電器、ライター、車の下に貼り付けるキーケース、懐中電灯、LEDランプです。軍手では、付着した雪が体温で溶けて濡れぞうきんのようになり、辛い目に遭います。解氷スプレーは燃料タンクの蓋(フューエルリッド)が凍り付いて空かない時に使用しました。ライターは、以前、痛い経験があり、バッテリーをあげてしまった時にレスキューを呼びましたが、何とキーが回らなくなってしまいました。レスキューのオジサンがキーをライターであぶって鍵穴に差し込んだところ、キーは回転しました。除雪で雪の着いた手袋でキーを触って鍵穴に差し込んだところ、鍵穴の中に解けた雪が入って瞬間的に凍り、接触不良になった訳です。非常に良いことを教わったと思いましたが、火であぶるとリモコンをダメにしてしまうので、合い鍵を作りました。

最後に、左上から、窓を割るためのハンマー、ニットの帽子、ネックウォーマー、ゴーグル、中の段、カイロと冬用寝袋、下段はガムテープとヒューズです。猛吹雪で動けなくなったとき、携帯電話が繋がれば幸運ですが、繋がったとしてもレスキューが到着できない場合があります。外に出ることが出来ても、吹雪の中では視界が悪く、深い新雪では歩行は困難で、急速に体力と体温が奪われ、非常に危険です。じっと車の中にいるしかないのですが、暖を取るためエンジンを回すときはこまめに排気管を除雪しなければ危険です。いよいよ車が吹きだまりになって外に出られなくなったときは、とにかくなんでもいいので体を暖めるものを車内で探して下さい。シートカバーとか座布団とか大きなゴミ袋とかです。吹雪で長時間自動車を止めていると外見からは雪の小山にしか見えなくなり、人に気づかれにくく見過ごされてしまいます。物音がしたらすかさずクラクションを鳴らして自分の存在を知らせて下さい。ガムテープは軽い事故で部品がブラブラする時にこれを留めるために使います。結束バンドや耐熱テープも役立つ場合があります。

では、このような装備をして出発です。晩秋の釧路湿原をご案内致します。まずは、サテライト展望台の朝焼けから。ここからはクリックで拡大できます。

次に向かったのはコッタロ展望台。現在、道道1060号久著呂塘路線は、久著呂とコッタロ展望台の間が法面決壊のため通行止めです。塘路から展望台に向かいましたが、熊出没につき展望台は立入禁止。このような場合に備えて撮り置きがありますので、スミマセン、こちらをご覧下さい。晩秋の湿原も良いものです。

引き返して、サルルン展望台(三角点)へ。塘路湖を始めとする湖や沼が良く見えるところ。真ん中の写真は趣を変えて、反対側の山から撮った写真。右はサルボ展望台からの塘路湖です。

シラルトロ沼です。雄阿寒岳と雌阿寒岳も遠望できます。

これは達古武湖。キャンプ場方向です。達古武湖はいつ行っても良い撮影ポイントが見つかりません。

夕日に染まる釧路川。細岡付近。

細岡展望台からの夕日です。この日の夕焼けは今一歩でした。

これから冬にかけても見所満載の釧路湿原です。是非お越し下さい。

11月9日(土曜日)と11月10日(日曜日)の両日、イオンモール釧路昭和のコンサート広場で、釧路地域の森づくりや緑化活動を知って頂くことを目的に、「くしろ森と緑の会」(釧路町村会で構成する「地域づくり広域プロジェクト」と釧路総合振興局管内の町村などで構成)が主催する「2013木育・森パネル展」が開催されました。

当センターでは、根釧西部森林管理署とともに、9日に行われた「木とのふれあい体験コーナー」で、多くの皆さんに参加して頂き、「まつぼっくりを使ったミニツリー作り」に取り組んで頂きました。

また、この他、本立て・置き台作り、木の葉のしおり作り、木のマグネット作りなどの「木とふれあうコーナー」や、木の球のプールや様々な木製遊具で遊ぶ「木育ひろば」などが設けられ、多くの家族連れで賑わいました。

パイロットフォレスト造成の歴史と現在の緑豊かな森になった様子を展示 当センターは根釧西部署とともにミニツリー作りに取り組んで頂きました。

ホットボンドでこうくっつけるんだ。 お母さん達も黙って見ていられないご様子

釧路総合振興局は木育ひろばなど様々な出展 釧路町のM製材会社は本立てや置き台作りのパートを担当

当センターでは、森林に対する関心を高めや木の良さを理解していただくために、市民団体を対象に森林利用サポート事業を実施しております。本日は、生涯学習サークル「遊学の会」をパイロットフォレストにお招きしました。

本日のメニューは、ミニクリスマスツリー作り、望楼見学、標茶町のミズナラの巨木見学です。天気予報は曇りのち雨。

まず、ミニクリスマスツリー作りの様子です。電源の関係から2班に分かれて作って頂きました。

材料選び。「色んな松ぼっくりがあるわ。」 「この木とても綺麗」 イヌエンジュの円盤です。

こちらの班は賑やかにワイワイと。 こちらの班は黙々と作業に専念。 「ホットボンドが糸を引いて、朝の納豆を思い出すわ。」

傑作選1。「私、工作苦手なんですけど・・・・」 傑作選2。スノーパウダーを上手に使ってます。 続いて7,000haの原野を森にした往年の戦士の見学。

工作の次は、まるで黄色い絨毯(じゅうたん)のようなカラマツの落葉を踏みしめて望楼へ。

「黄色一色で綺麗!」、「青い木は何なの?」 こんな風景です。 創立5周年記念誌を飾るための記念撮影。

次に標茶のミズナラの巨木へ。

こうしたい気持ち、よ~く分かります。 巨木に手を当て、木の神秘の力を頂く。 ここでも記念誌の撮影。

皆さん、一日楽しんで頂けたでしょうか。バスを下りるときの皆さんの笑顔が印象的でした。天気も一日もって何よりです。

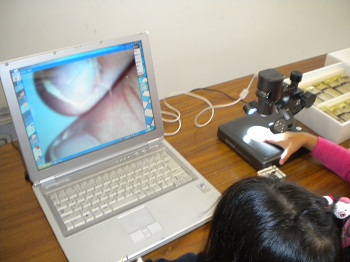

本日は、釧路市こども遊学館で、「青少年のための科学の祭典釧路大会『サイエンス屋台村』」に出展団体の一つとして参画致しました。出展団体は、中学校から大学、官公庁にNPO法人など、18団体(33テーマ)。この日だけは小中学生には入館無料で開放され、沢山の親子連れや子供達で賑わいました。

当センターの展示は、「木の葉っぱをアップで見てみよう!」と銘打って、電子映像拡大器により葉や木の実の拡大映像を楽しんで頂くことに。沢山の皆様が訪れましたが、特に印象的だった方の様子をご紹介致します。

映像を見ながら、説明を一つ一つ漏らさず一生懸命ノートに書き留めるお子さんがいました。素晴らしい。拡大映像で様々な植物の種子の特徴とその散布方法を説明し、植物の種子散布に関する知恵について勉強して頂きました。

周辺に生えている植物ならば何でもいいから持ってきて拡大して見て良いよ、と言うと、早速2家族が、コケ、地衣類、松の葉、紅葉したニシキギの葉などを持ってきました。やはり、用意したサンプルよりも、採集したばかりの植物の方が生き生きして鮮明に映り、特に、地衣類や松の葉の繊細な形や模様には我々も驚かされた次第です。

この装置でどれ位の大きさに拡大されるのかを実感して頂くため、指の爪や指紋を拡大して見てもらいました。

子供達や親御さん達の拡大映像への驚きの声と子供達の「ありがとうございました。」の礼儀正しさに当方も満足感に満たされた一日となりました。

めでたし、めでたし。ということでは、このページをご覧になっている皆様は、定めしご不満のこと。そこで、ここ2週間で撮りだめしてきた写真があります。ご紹介致します。季節の関係で花がないのはお許しを。画像をクリックしてみて下さい。

種子植物

イチイの材の柾目面 カラマツの球果 アメリカオニアザミの種子。綺麗。

ほぼ枯れたアラゲハンゴンソウの花 「がく」。種子もこの個体の種子? ちなみに叩いて出てきた種子はこちら。 アラゲハンゴンソウの葉。

オオアワダチソウの種子。意外。 カラフトイバラの果実 種類はともかくササ セイヨウタンポポの種子。これも綺麗。

ナナカマドの種子 小さいけれどフッキソウの白い種子 ムラサキツユクサの花。複雑。 同じく茎

ヤマハハコの花 葉の裏が面白い。

種子植物以外

申し訳ございません。私は、例えば何故コウヤクタケの類いがキノコの仲間なのか見た目のうえでは全くわかりません。キノコもシダも地衣類も専門性が高く、なかなか入り込みにくい分野です。したがって、誠に強引な括りで恐縮ですが、ここでは「種子植物以外」ということで十把一絡げ(じっぱひとからげ)にご紹介致します。

トクサ属の一種 トクサ 石に張り付いていたコケ その先端部分

腐った木に張り付いていたコケ その先端の部分 よく見るこのキノコの表側 その裏側

このキノコの上側 凄く小さいキノコ? この大きなキノコの柄

小さくて茶碗のような白いキノコ 倒木と一緒に白くなったササ コケ? ガサガサしたこれ

木に良く着いているこれ ツブツブ

その他

トマトのヘタ、キュウリの断面、パイナップルの葉なんかも拡大すると大変面白いのですが、このページの趣旨に反するとお叱りを受けますので、森林の中で発見した次の2つをご紹介します。

セミの抜け殻 中茶安別の生徒が発見した蜂の巣 左は上から、右は脇から撮影

朝は氷点下を記録するようになりました。この装置もボチボチ仕舞う時期でしょうか。

雨天で順延となっていた中茶安別小中学校の秋の学校林活動。天気に恵まれ、この日実施することとなりました。

まずは、積雪と鼠の食害から樹木を守るため、雪囲いと根元へのペットボトルの設置から。

続いて、巣箱の中の確認と清掃。

「おーい、揺らさないでしっかりと持ち上げてくれ~!」。 「ん、何か一杯入ってるぞ。」

今年、新たにベンチが設置されました。そこまで池を渡って、記念撮影。

「怖いよ~。」、「お願い、早く前に進んで!」。 「みんな、ポーズを取って、チーズでパチね!」。

ここからが当センターの出番。H指導官オリジナルの「クイズウォーク」。4班に分かれて、林道沿いの樹木10本にその木にちなむ三者択一問題を掲げ、各班ごと答えていく方法です。

各班、時差を設けてスタート。 「ミズナラって何科?、だって」。「ミズナラだからきっとナラ科だよ」。

皆で答え合わせです。う~ん、ちょと難しかったかな。

最後に生徒代表から感謝の言葉と皆さんから「ありがとう!」の言葉が。うれしい瞬間です。

中学3年生とは今日でお別れ。高校生になっても勉強や部活動で元気に頑張って下さい。

ピンボケ写真ではありません。この日はほとんど雲がない青空。このような秋晴れの中、標茶町立久著呂小学校の全校生徒(3名)をパイロットフォレストに招いて、森林教室を行いました。先生のお話によれば来年度一杯で廃校になるそうです。

まずは研修棟で森林の働きのお勉強。皆さんよく知っていらっしゃる。

H指導官)「樹木は二酸化炭素を吸って、酸素を放出します。」

生徒)「あっ、知ってる。それって光合成って言うんだよ!。」

そしてランチタイム。お母さんが工夫を凝らして色とりどりのお弁当を作ってくれたのが良く分かります。皆さん手を合わせて、「では、頂きます!」。

昼食後は、自然にクイズ合戦に。生徒の皆さんの家はすべて酪農の仕事に携わっています。

問)牛の赤ちゃんは生まれた時に目に特徴があります。何でしょう?。(誰も分かりません。)

答)生まれた時は目が丸くなく横になっていま~す。

問)牛には前歯が上か下かどちらか一方にしかありません。さて、どちらでしょう?。(シカが下しかないから下かな?。)

答)正解で~す。だから、赤ちゃんに哺乳瓶で乳を与える時には、哺乳瓶を下にすると歯が邪魔になってうまく乳を吸えないので、上向きにしてあげます。

などなど、次々と質問合戦が続きます。皆さん、牛のことをよく観察しています。ホルスタイン種の中には茶と白のブチ模様がある子どもが生まれる場合があることも教えてくれました。

午後は、望楼見学、そして「カモフラージュ」と「フィールドビンゴ」というネイチャーゲーム。

望楼は階段の数を数えながら展望台へ。 カモフラージュは自然の中で人工物を探すゲーム。「あ~、分からなかった!」

フィールドビンゴは「花」、「掌より大きい葉」などを探すビンゴゲーム。

先生は、以前に副読本でパイロットフォレストが取り上げられていた部分をコピーしてしっかりと予習をしておりました。また、生徒の皆さんとまるで友達のように接し、しっかりと生徒達と一体となっており、素晴らしさを感じました。やんちゃな私は、子どもの頃、しょっちゅうゲンコツをもらったり、廊下に座らされたりしましたので、先生は怖い存在でした。距離を保って接していたものです。

最後に生徒の皆さんからのコメントです。

Aくん:お弁当が早く食べたかった。望楼はつまんなかったけど、カモフラージュが面白かった。

Bさん:カモフラージュが面白かった。なかなか森の中で人工物が見つからなくて大変だった。

Cさん:望楼は面白くなかったけど、階段の数を数えるのが面白かった。

皆さん、正直で率直なご意見、誠に有り難うございます。真摯に受け止め、今後に活かして参りたいと考えております。

キジカクシの実

朝、宿舎の玄関から外に出たとき、ふきのとうをいくつか発見しました。調べると、秋にもふきのとうは出るとのこと。でも珍しいから撮っちゃいました。

昆布森小学校の木工教室を終え、写真を整理していたところ、北海道キノコの会会員で日本菌学会終身会員のN先生が珍しいキノコを携えて当センターにお見えになりました。

まずは、冬虫夏草の1種でウスイロオオセミタケだそうです。写真は樹脂でキノコを立体的に保存するための標本を作っている最中のものです。

次は良くこれがキノコだと分かるものだと感心させられた一品。イモタケだそうです。パンの出来損ないにしか見えませんが、切断すると中は真っ白で、何となくジャガイモのような匂いがしたように感じました。

最後は、これも真っ黒い塊に根が生えたような物体にしか思えませんが、黒い塊は樹木の細根に共生するツチダンゴ、根のような部分はツチダンゴに寄生する菌生菌のハナヤスリタケだそうです。ツチダンゴはミズナラの林で見つかりやすいそうで、手元の図鑑によりますと、ツチダンゴも切断すると中は白いようです。

N先生によれば、キノコは針葉樹林は広葉樹林よりも発生する種が必ずしも少ないということはなく、針広混交林が最も多様にキノコの種が見つかるそうです。

本日は、釧路市から道道を海岸線に沿って東に向かい、釧路町立昆布森小学校に来ています。約1時間半の時間を頂き、小学校1年生と2年生の生徒10名に集まってもらい、木工教室を行いました。

創立明治12年の歴史ある学校。高台にあり緊急避難先になっています。

本日のテーマは写真立ての作成。エゾマツの板に松ぼっくり、ドングリ、小枝などを貼り付けて行きます。皆さん元気いっぱいで、お行儀が良く、感謝の言葉を忘れません。

まずはヤスリで角を面取り。ゴシゴシ。 僕は(私は)こんな風に作るんだ。 「ドングリが欲しい!。」、「私も!」。「う~ん、この松ぼっくり面白いな」。

ホットボンドでくっつけるぞ。 僕は足を着けて立たせるだけでなく・・・・。 ラジコンカーだ。アンテナもあるんだよ。

できました。かわいいでしょ。 僕は大きな輪切りを着けたんだ。横もさ。 「僕の見て!」、「僕のだって!」、「私もよ!」。

最後は皆で集合写真。先生から、「楽しかったね。」、「またやりたいね。」、「ありがとう。」のかけ声で3枚撮影。

完成した作品群です。「早く家にもちかえりた~い。」の声に、「これはしばらく教室の前に飾って皆に見てもらおうね。」と先生。

元気溌剌の生徒達から沢山のエネルギーを頂きました。また、担任の先生の統率力が素晴らしく、生徒の心をしっかりとつかんでおり、私どもも安心してお任せしたような次第です。

木工教室を行った部屋からの風景です。1年生と2年生のほとんどが昆布森地区から通っていて、1名だけが又飯時(またいとき)からスクールバスでの通学だそうです。

前回の記事でお知らせをしました「道民森づくりネットワークの集い2013」への出展のため、釧路から大きな旅行カバンを引きずって、北海道庁旧本庁舎(赤レンガ庁舎)に行ってきました。

展示内容は、釧路の風景写真と電子映像拡大器による植物の拡大映像のデモンストレーションです。いずれも見るだけで音が出るものではなく、どうしても衆目を集めるのは音が出るもの。あるいは、ちょっとしたプレゼントが貰えるところ。来年は工夫が必要です。常呂川森林ふれあい推進センターは、誰にも簡単に作れる木工作で人気を集めていました。このような中、当センターにお立ち寄り頂いた皆様には心から感謝申し上げます。電子映像拡大器はパソコンとつないで様々なものを大写しできる装置で、どのような装置か分かりにくいので、最初は食いつきはあまりよろしくありませんが、一度その面白さに目覚めると子供達は夢中になってしまいます。

(写真提供:常呂川森林ふれあい推進センター)

草でも虫でも何でもいいから見て良いよ、というと、子供達は一目散に落ち葉や芝や花を次々と持ってきます。指紋も楽しんで頂きました。大人の中にも興味を示される方がいらっしゃって、イボタノキの実をナイフで丁寧に半分に切断され、種子の中の胚芽がハッキリと確認できました。

ちなみに、この装置を使うと植物は次のように見えます。とりあえず当センターの周りにあるものを何でも良いから拡大してみました。どうしても色味が変わってしまうのは不慣れなためでしょうか。クリックして拡大してみて下さい。

セイヨウタンポポの中心部です。 種子が飛び散った後のセイヨウタンポポ。 フキの葉の裏側です。

キノコ(イグチの仲間だと思います)の裏側。 白いキノコ(名称不明)の裏側。

この装置を購入したいので、メーカーと機種の名称を写真に撮らせて下さい、と仰る方もいらっしゃいました。また、我が稚拙な写真を褒めて下さる心優しい方もいらっしゃいました。感激です。来年、もっと工夫して、是非とも多くの人に来て頂けるよう努力致します。なお、来たる11月3日(日曜日)、釧路市こども遊学館で、午前10時から午後4時まで、電子映像拡大器を用いた展示を「サイエンス屋台村」で行います。

ここで話は脱線して赤レンガ庁舎の話題に移ります。この建物の建築スタイルはアメリカ風ネオ・バロックと紹介されている場合が多いようです。北海道の公式ホームページによると明治21年築。明治29年に八角の塔屋が撤去され、明治42年に火災発生。明治44年に復旧工事が完成します。建築当初の姿に復元されたのは昭和43年のこと。

赤レンガ庁舎をもう一度よ~く見て下さい。軒下にはレンガを用いた巧みなギザギザの意匠(コーニス、蛇腹)が施されています。玄関左右の隅石やアーチも巧みな仕事で、赤レンガと良く調和しています。

拡大してご覧下さい(おじさんゴメンナサイ。)

「赤レンガ庁舎」で一般に知られていますが、実は2種類の色のレンガが使われています。下の写真は玄関横のものですが、上のレンガは通常のレンガ、下の黒褐色のレンガは「焼き過ぎレンガ」と呼ばれ、焼き過ぎレンガは水を吸いにくいので雨水が当たりやすい建物の基部に使われる場合があります。赤レンガと焼き過ぎレンガを用いて建築や橋脚の壁面に意図的に濃淡の模様を出している例が見られます。また、レンガの積み方には様々な方法がありますが、この建物は、長手(レンガの長辺)と小口(レンガの短辺)を横方向に交互に積み重ねていくフランドル積み(フランス積み)と呼ばれる方法で、壁面が美しく見える方法だと言われています。レンガ造の建築は、長手のみを見せる段と小口だけを見せる段を交互に積んでいくイギリス積み(隅の処理方法の違いで、レンガの積み方と用いるレンガの形が異なるオランダ積みもあります)を用いる例を多く見ますが、長手のみを見せる長手積み、小口のみを見せる小口積み、北海道のサイロでたまに見かける小端フランス積み(言葉での説明が難しいので機会があれば写真でご紹介致します。)など、様々な積み方が用いられています。

(10月26日付記)

上記のイギリス積みとオランダ積みとの違いに関する記述は不正確でした。私の知る限り、イギリス積みの端部(レンガ積みの角)の処理はいくつかあり、ようかん(長さ210×幅45×厚60mm)を用いる方法、七五分(しちごぶ、長さ155×幅100×厚60mm)を用いる方法、壁面が代わると小口の段がそのまま長手の段になり、その上下の長手の段はそのまま小口の段になる方法、などがあります。一方、オランダ積みの端部の処理は七五分を用います。そうすると、両者とも七五分を用いて処理した場合、使用するレンガの種類は、おなま(通常の形のレンガ、長さ210×幅100×厚60mm)と七五分で一緒になります。ただし、両者では小口段も長手段も七五分の使い方が異なり、これで判別することとなります。上の写真は、フランドル(フランス)積みですが、小口の横に「ようかん」又は「二寸角」(長さ210×幅60×厚60mm)を積んで隅部の処理を行っています。

(10月27日付記)

長手積みの建物は、釧路の人ならば誰もが知っている浪花町のレンガ積みの倉庫群の一番倉庫と二番倉庫で採用されています。長手積みは壁を貫くレンガがないので構造的に弱く、建物としては木骨レンガ造や鉄骨レンガ造の壁面に採用される場合が多いようです。一番倉庫の入口が開いていたので中を覗くと多くの木の柱と小屋組が見られましたので、二番倉庫とともに木骨レンガ造と思われます。一番倉庫の南西角に大きな亀裂を見つけ、中に指を差し込むとかなり深くまで入りましたので、半枚積み(壁厚100mm)ではないかと思われました。

手前から一番、三番、二番倉庫。 一番及び二番倉庫は長手積み。 ともにコーニス(小口蛇腹)の意匠が。

一番倉庫の道向かいに浪花町十六番倉庫があります。倉庫にしては意匠が凝っていて、何とも不思議な建物。本棟の東に連接した小さな付属棟が配置されています。本棟は表側、西の妻側、東の裏側は基本的に長手積み、基部は長手の段と小口の段を交互に積み上げる方法、これに対して、本棟の北の妻側と付属棟は長手段と小口段を交互に積み上げています。いずれの棟の基部には段差が見られ、基礎部分を厚くしてあるのが分かります。

表側。屋根は葺き替えられ、ドーマーが。 裏側。手前が付属棟。 本棟は基本的に長手積み。下部は別の積み方。

付属棟の基礎部分です。段差があります。 本棟の高窓。非常に丁寧な仕上げ。 ギザギザは、鳩胸煉瓦を用いた鳩胸歯状蛇腹。

西妻側。ここも倉庫とは思えない仕上げ。 唯一、端部が分かる本棟北東の出隅部。拡大を。

最後の写真を見ますと、長手段や小口段の隅を七五で処理していますが、積み方が変則的で、イギリス積みかオランダ積みか判断しかねるところです。また、鳩胸歯状蛇腹が壁面と比べてあまりにも綺麗で、目地も含めて痛みが全く見られず、ひょっとして屋根の葺き替えと同時にこの部分の積み直しを行ったのではと勘ぐってしまします。

今度の土曜日(10月19日)に北海道庁旧本庁舎(赤レンガ庁舎)及び前庭で、「道民森づくりネットワークの集い2013」(http://www.dmn-tsudoi.net/)が開催予定で、当センターからも出展する予定です。遠く釧路から札幌まで行くのであれば、手荷物に限界はあるけれども賑々しくやりたい。であれば、お越しの皆さんを魅了する綺麗な写真がもっと欲しい。ということで釧路と北見の境の美幌峠まであちこち寄りながら行ってきました。

まずは、釧路湿原に昇る真っ赤な日の出の絵が欲しい!。昨日練習したし。意気込んで3時起き。エゾシカの飛び出しに注意しながら釧路湿原展望台へ。そこからライトを照らしながら歩いてサテライト展望台に4時半着。誰もいない。空には沢山の星。5時頃にようやく空の一部が朱に染まり始めて、大きな望遠鏡のようなレンズを持った人たちが沢山集まってきました。右下の写真は6時頃。

湿原も朝日を浴びて見えて来ました。本当は霧が立ちこめる幻想的な風景が撮りたかったんですけど今日は無理でした。

次に欲しいのが紺碧の水を湛える摩周湖の絵。車を北に。おっと、タンチョウの家族。これも頂き。ただし、デントコーンの収穫跡地では景色がよろしくない。

摩周湖着。う~ん。天気を見誤った。弟子屈町の天気は釧路地方の天気のほかに、北見や網走地方の天気も気をつけねば。確か雨が降るはずであった。しまった、絵面が良くない。

そそくさと諦めて、アトサヌプリ(硫黄山)へ。左は摩周湖からの遠望です。

折角、アトサヌプリに来たのであれば、キンムトーへも。美しい紅葉が楽しめる林道を軽快に進んでいきます。

熊鈴、鉈そして熊スプレーを携行してキンムトーへ。曇天。小雨がパラパラと。空がいよいよ怪しい。

美幌峠を目指すも、北見方面から、どす黒い雲が次々と。マズイ。急ぎ陽が差した瞬間を狙ってワンショット。雲は多いが何とか。

最後に夕日の絵を求めて釧路町の岩保木へ。シシャモ密漁禁止の立て札があり、おそらく漁協の人だと思いますがパトロールにしょっちゅう来ていました。河口から約10km上流。こんなところにシシャモがいるんですね。シシャモは刺身や寿司が美味。

で、夕日の撮影。異様な雲が西から現れて霧雨模様。虹も出現。

旧岩保木水門と夕日とのコンビネーションを撮りたかったのですが、時期的に難しいようです。

辺りはもう誰もいなくなりました。ボチボチ帰らねば。

「道民森づくりネットワークの集い2013」は、今度の土曜日10月19日、道庁旧本庁舎(赤レンガ庁舎)及び前庭で、10時から15時までです。よろしければ当センターの展示にもお立ち寄り下さい。心よりお待ち申し上げます。

10月5日の記事で細岡展望台の写真を載せました。実は沢山撮ったんですが、手ぶれでほとんど使い物にならず、ものになったのは掲載した3枚だけ。三脚の必要性を痛感しました。そこで金曜日の仕事帰りに電気量販店に行って特売の2,000円のを購入。翌日、早速、夕日の撮影に行ってきました。

釧路市内には沢山の夕日や夕焼けの撮影スポットが知られていて、幣舞橋の向こうに沈む夕日の写真が良く観光用に使われますが、本日は知人町の南埠頭へ。しかし、強風で港湾内でも大しけ。埠頭に車を横付けしたら、車全体が波のしぶきを浴びて、こりゃいかん。直ちに車を洗車機で洗って、高台の米町へ。

ここも潮気を含んだ強風。安いが至って軽い粗末な三脚は握ってないと倒れてしまう有様。眼鏡に塩が付着して視界はたちまちぼんやり。とにかく沈みゆく夕日をパチクリ(画面クリックで拡大です)。

しばらくすると臨港線のレールが綺麗だったので、再びパチリ(これこそ何だか良く分からないのでクリックして下さい)。街の方も灯りがともってきたのでこれも一枚。

星(というか惑星)が出てきたので店じまい。これも拡大しないと何だか分からないのでクリックを。

まだまだ真っ赤な夕日を撮るには早いかも知れません。それと、太陽をまともに撮影すると光が強すぎてうまく写らないのが分かりました。私の古い小さなデジカメには夕焼けモードというのがあって太陽の輪郭がハッキリ写るんですが・・・。

本日から2日間、札幌に出張です。以前、このコーナーでイヌサフランをミョウガだと間違えて誤食し、重篤な症状を引き起こした事例について軽く触れました。釧路ではあちこちのお庭でイヌサフランの花が満開。しかし、どこも民家のお庭なので撮影すると盗撮となってしまうため、思案していたところ、たしか札幌市宮の森にある北海道森林管理局の近くの街路樹の下に沢山あったな、と思い出し、12年前に購入した我が古式ゆかしきデジカメを持参することとしました。やっと見つけたのが下の写真。周りの葉はすべて別の植物。秋に花だけ顔を出し、春に葉を出す、不思議な球根植物で、めしべを香辛料に使うサフランとは全く別の科。ヨーロッパ中南部及び北アフリカ原産。春に芽吹いた頃にはギョウジャニンニクと似ており、誤食が発生しております。

次にヨーロッパ原産のドイツスズランをご紹介致します。下の写真はその実です。日本のスズランはドイツスズランの亜種とされ、ともに毒を持っております。葉が光沢を持っていること、花茎が葉と同じかそれ以上の高さになることが日本のスズランと異なります。園芸店で売られているスズランの多くはこのドイツスズランのようです。

ところで、植物に「イヌ〇〇」とか「〇〇モドキ」とか命名されている場合がありますが、いかがなものかと思うときがあります。今さら改名したら混乱を来すかも知れませんが、広辞苑(第六版)によれば、「いぬ」とは「ある語に冠して、似て非なるもの、劣るものの意を表す語。また、卑しめ軽んじて、くだらないもの、むだなものの意を表す語。」とあります。犬にも失礼なのはともかく、人間の価値観から、劣るとか、くだらないとか、むだだとか判断している訳で、植物は皆平等だと思うのですが・・・。

秋のこの時期は、釧路地方では各地で様々な催しが目白押し。当センターでは第2回アクティビティ講座を公募しましたが少々寂しい状況。しかし、参加者は当センターの活動にご理解を賜っているパワフルな皆さんばかり。頼もしい限りです。

本日のお題は、ドングリ採取用のトラップの撤去と自然再生事業地におけるツリーシェルターの設置の2本立てです。ツリーシェルターは先日に廃品利用して35本程度設置しましたが、資材不足となったため、急遽、根釧東部森林管理署からの温かいご支援により、この日の分が確保できた次第です。

まずは、ドングリ(ミズナラ及びカシワ)の回収から。新聞やニュースで報じられているとおり、今年はドングリが凶作。成熟したドングリはほとんど回収できませんでした。

ミズナラは凶作に加えて、残りも成熟する前に落果してしまったようです。 カンバの種子(写真左のカスのようなもの)が取れましたのでこれも採取。

皆さんがシードトラップの回収をしている間に、自然再生事業地の状況が気になり観察へ。帰りに林道脇に熟したコクワが鈴生りになっていましたので、これを皆さんに食べてもらおうっと。

今年はコクワが豊作。 実も大きいし、とても甘い。フキの葉に包んで。 皆さんに食べて頂きました。

続いて、ツリーシェルターの設置へ。今回のシェルターは網状になった筒を2本の棒で支える仕組みです。

本日は先日の続きから設置。 こつをつかむと設置のスピードが格段に向上。 なんと午前中で予定量を全て終えてしまった。

午後からは遊歩道や林道を自由散策。皆さん、さすが植物にお詳しい。敬服致します。

アヤメのさく果。 中に堅い種子が数粒。直径3~4mm程度。

コウライテンナンショウの実。 「赤い一粒に何粒かの種が入っているのよ。」との声に、確かに。

「フッキソウの実は2つの目があって可愛いの。」 ウドに巻き付いたヤマブドウ。抱きつく相手を間違えたか。

日光冠(環)。

本日は、観光ガイドブックにあまり取り上げられない少々不遇な展望台「夢ヶ丘展望台」と釧路湿原では人気の点で一、二を争う展望台「細岡展望台」をご紹介致します。夢ヶ丘展望台は、2週間前の列車の旅で、細岡駅から達古武湖の西の湿原に設置してある木道を通って向かう予定でしたが、既に木道は撤去されて行けなかったところ。本日は、達古武オートキャンプ場から、直接、夢ヶ丘展望台に向かうこととしました。「夢ヶ丘」だから何か「夢」があるんだろうな、と思いつつ。

出発点はここ達古武オートキャンプ場 天気は晴れの予想。しかし余りよろしくないなあ。

木道は約600m程度、達古武湖脇の湿地に沿って進み、途中から砂利道となり、しばらく湿地に沿って歩いた後、展望台に続く急な階段が何度も出てきます。日頃の運動不足がこういう時に出てしまうもの。でも、到達が難しいから「夢」。この後、驚くべき絶景が待っているに違いない。急がねば。

展望台到着。湿原の風景はほとんど眺めることはできませんが、眼下に釧路川と釧網線の線路が。

ノロッコ号来たる。これに間に合うように急ぎました。まるでジオラマの如し。 釧路川を下るカヌーも眼下に。

帰りはゆっくりと植物観察を。道中、1組のカップルと出会っただけでした。お聞きすると横浜からのお越しで、レンタカー屋さんで渡されたガイドブックを見てここに来られたそうです。

展望台近くはナラ、カエデ、ミヤマザクラなど。 紅葉はまだごく一部。 これはキタコブシの実。

サワシバの樹皮。菱形の皮目があります。 これはちょっとこのヤマナラシに似てます。 サワシバの葉です。

ミズバショウの葉はエゾシカの大好物。片っ端から食べ尽くし、発見出来たのは右の写真のみ。ミズバショウと言えば、唱歌「夏の思い出」。「夏が来れば思い出す、遙かな尾瀬・・・・水芭蕉の花が咲いている・・・・」。5月頃に咲くミズバショウが、何故、夏の思い出なのか、ずっと不思議に思っていましたが、ミズバショウは夏の季語だとか。納得いくような、いかないような。ミズバショウの葉は花の頃は小さいのですが、その後どんどん生長し、1m以上になる場合があります。右の写真も約1m程度でした。北海道に来るとがっかりするかもしれませんが、ミズバショウは、民家の裏の湿地に普通に咲いている場合があります。札幌ドームから千歳方面に国道を歩いて行くと、歩道脇に流れている小川沿いに毎年ミズバショウが花を咲かせていたのを覚えています。

湿原と言えばヤチボウズです。ヤチボウズという植物があるわけではありません。カブスゲやヒラギシスゲといったスゲ類の植物が盛り上がって株をつくったものです。

ヤチボウズは晩秋には黄金色になります。ちょっと、お顔を拝見。何故か小泉八雲の怪談「むじな」を思い出します。ヤチボウズには失礼をば申し上げました。

エゾトリカブトは受粉をすると直ちに実を着ける準備を始めるんですね。

色鮮やかなキノコを見つけましたが、キノコは苦手なので、今度詳しい先生に名前を尋ねてみます。

(10月23日付記)当センターがお世話になっている北海道キノコの会会員で日本菌学会終身会員のN先生に尋ねたところ、画面で判断するのは難しいけれども、左のオレンジ色のキノコは、もし縁に褐色の剛毛があればアラゲコベニチャワンタケではないか、右の黄色のキノコはモエギビョウタケではないかと推定されるが、似た種類のものがあり、断定はできない、とのことでした。先生にはご無理を申し上げ、失礼を致しました。

続いて、細岡展望台へ。3時半着。夕暮れをお見せしたかったのですが、早すぎました。厚い雲が広がっている状況。

写真撮って下さ~い、のお嬢さん達のリクエストに何度も応えつつ待つこと2時間。突然、空の一部が輝き始めました。

これは南西の方向。うん、これ。これを皆さんにお見せしたかった。

これは雌阿寒岳の方向。色の補正は一切しておりません。

最後に、こちらは雄阿寒岳の方向。幻想的な風景。

続々人が集まってきて感動に浸っていました。

魅力一杯の釧路地方。その魅力、四季を問いません。皆さん、是非とも、素晴らしい風景を、美味しい海山の幸を楽しめる釧路地方にお越し下さい。ご家族連れでも、カップルでも、女子会でも、さすらいの一人旅でも、きっといい思い出を作って帰ることができると思います。釧路地方の人情味あふれる人たちが、心のこもったおもてなしをしてくれます。

7月のある日、ボランティア活動で環境省の自然保護官と一緒になり、その時にウチダザリガニの事が話題となって、自然保護官いわく、ウチダザリガニは原産地のアメリカでは数を大きく減らしている、とのこと。ウチダザリガニは、名前からすると日本原産のように聞こえますが、実は北海道大学の内田教授にちなんで名付けられた国外外来種。阿寒湖でもマリモを食いちぎり、環境省によれば滋賀県でも生息し、生態系に大きな影響を与えているとして特定外来生物に指定されています。それで、原産地で本当に生息数を減らしているのか確認するため、米国内務省国立公園局のホームページを当たったところ、アメリカ北西部には5種類のザリガニがいて、ウチダザリガニ(英名:Signal crayfish)は、一番北の州のワシントン州では唯一のザリガニで、外来種(国内か国外かは分かりませんが)のザリガニに生息地を追われ、その外来種から病気が持ち込まれ、鉱山から排出される金属に冒されていて数を減らしており、保護すべきことが書かれてあります。

ウチダザリガニはそもそも食用として日本に入ってきたもので、そうだったら美味しいに違いない、札幌では阿寒湖産のものがフレンチやイタリアンレストランで高級食材として扱われている、それでは阿寒湖に行って買って食べてやろうではないか、食べて絶滅だ、一緒に紅葉も楽しんで来よう、と考えた次第です。しかし、待てよ、紅葉の見頃の頃の記事を書いても、それは美しいけれど、紅葉を楽しみにしている人にはもう行くのが遅かったのか、と後悔することにならないか、それでは紅葉の走りの頃に行こう。以上が本日の阿寒湖行きの理由です。

釧路を午前6時に出発。早すぎました。朝もやで、双湖台はともかく、双岳台は景色がイマイチ。

朝もやは昼には取れると考え、早々に滝見橋に行きましたが、紅葉の「こ」の字にもならない状況。

車を道路脇の駐車場に置いて、テクテクと滝口へ。

う~ん、ここはいつ来ても美しいところ。紅葉がなくても見栄えは最高。

そして太郎湖へ。阿寒湖から激しく湖水が流れ込む様は豪快。ここも紅葉の時は外せないポイントでしょうね。

阿寒湖から流れ込む流水。 太郎湖です。雄阿寒岳の登山道沿いです。 沢山の伏流水が湖に湧き出ていました。

で、次郎湖は?。スミマセン。かねてから膝を悪くしていて、ここまででギブアップ。代わりに植物の紹介を。ゴゼンタチバナの3態です。

4枚葉の個体は実を着けません。その紅葉。 実を着けるのは6枚葉の個体。 その紅葉です。

次に訪れたのは阿寒湖畔エコミュージアムセンター。中は情報たっぷりで、トイレは至って清潔。

ここの裏には素晴らしい遊歩道があります。この季節は実を楽しむ季節。様々な色の実を見つけました。

白玉はフッキソウの実。フッキソウは木です。 マイヅルソウの実。 ノリウツギ。まだ未熟ですね。

オオアマドコロの実。 茎には筋のような稜があります。 ルイヨウボタンの実。

遊歩道を湖畔沿いに行き、終点の辺りに「ボッケ」と呼ばれる噴気が泥水とともにボコボコと湧き出すところがあります。

噴気とともにむくっと持ち上がり。 最大に膨らんで穴があき。 破裂!。

阿寒湖畔からの雄阿寒岳です。もやが取れました。

早速、双湖台、双岳台に行かねば。もやは取れたし。

手前がペンケトウ。左奥(分かるかな?)がパンケトウ。見える範囲国有林。 手前が雄阿寒岳。左奥が雌阿寒岳。どちらも国有林。

北海道の観光名所にはキタキツネが良く出没。 エサをもらえないと分かるとスタコラ移動。 別の車に物乞い。

エサをやってます。絶対にダメです。

それで本日の本題、ウチダザリガニ。阿寒湖漁業協同組合で購入できますが、買えるのはボイルしたもので、生きたものはレストランなど確実に食材として使う(殺す)所しか販売しておりません。両ツメと片ツメとを売っており、片ツメは若干安いです。おそらく見た目の問題とツメも食べられるからだと思います。

阿寒湖漁業協同組合。 冷凍での販売。1kgで30匹程度入ってます。 濃縮スープは「レイクロブスタースープ」で販売。

販売所のおばさんは、自然解凍してサラダに入れると美味しいと仰ってましたが、待てない。レンジで即解凍。ポン酢、醤油、マヨネーズを用意。

とりあえず4匹解凍。 尻尾をはずして・・・。 まずポン酢。まあまあ。

次に醤油。何となく合わない。 マヨネーズ。うん、うまい!。よく合う。 マヨネーズに醤油を少々。旨さ倍増!!。

ツメは大きくないと食べられないけど旨い。 ウチダザリガニは頭部の突起が特徴的だとか。 鋏の付け根が白いのが英名Signalの由来とか。

ウチダザリガニは淡水に棲んでいますが、全く泥臭さがなく、非常に美味しくて驚きです。水の澄んでいる阿寒湖育ちだからでしょうか。こんな美味しい特定外来生物は食べて絶滅を図る方法が良いと思います。しかし、ウチダザリガニにとっては悪者扱いされるなんて身に覚えが無い話です。アライグマやミンクも人間の仕業なんですね。我々が自然再生事業に取り組んでいる標茶町雷別地区国有林の下流のシラルトロエトロ川やさらに下流のシラルトロ沼(湖)でもウチダザリガニが発見されていますが、ここでは何にどのような影響を与えているのかまだ分かっていません。ともかく、植物も動物も安易な輸入や飼育・栽培は禁物です。

本日は、「第1回森林利用サポート事業」と銘打って、くしろ市民学園生涯学習サークル「きらっと23の会」の皆さんをパイロットフォーレストと標茶町内の国有林にあるミズナラの巨木にお誘いし、パイロットフォレスト造成の歴史を知って頂くとともに、ミズナラの巨木を案内することで森林の魅力を伝えることとしました。

昨日の午後は先週の台風による豪雨を想起させるような激しい雨の降り方で、先週に引き続き今週もか、と心配しましたが、降雨は長続きせず、天気予報は晴れ時々雨の予想でしたが、朝から素晴らしい秋晴れに恵まれました。標高の低いパイロットフォレストも次第に秋の装い。空の広さと高さを感じさせる秋の雲が広がっていました。

本日のお題は、森林散策、望楼からの展望、飾り炭のプレゼント、そしてミズナラの巨木巡りです。

まずは、パイロットフォレストの休憩所近くでの森林散策から。本日の案内役は、我がセンターの頼もしきエースピッチャー、H指導官です。

「この木はヤチダモです。森の守り神のフクロウはこの木の上で人間界に悪魔が近づくのを見張ったというコタン(アイヌ語の「集落」の意味)の伝説があります・・・・・・・。」

「こちらはハンノキです。湿原のような湿地で森林を形成する数少ない樹木です。良質の木炭の材料となるため以前は盛んに伐採されました・・・・・・。」

「こちらはイヌエンジュ。アイヌの人たちは堅くて重く、耐用年数が20~30年もあるうえ、腐らず、加えて悪臭のため病魔や魔物が寄りつかないと信じてチセ(アイヌの伝統的な住居建築)の柱に用いました・・・・。」

と次々と念入りな下調べに基づく詳しい説明が続き、会員の皆さんからも次々に質問が。質疑応答の繰り返しで案内役と会員の皆さんとの距離が近づき、次第に場が盛り上がって行きました。

続いて、バスに乗車して望楼へ。高さ24mのきつい階段を上った後に広がる絶景に皆さんから驚きと喜びの声が。「あそこが知床半島で、その先をよ~く見て下さい、小さな山が見えますよね。あれは北方領土の国後島です。」、「え~、どこどこ?。あ~、あの何となくかすんで見える山ね。」、「私、見えない。」、「ほら、あそこよ。」、とワイワイ。

休憩所に再び戻った後、その間に炭焼き班が焼いていた飾り炭をお昼の後にプレゼント。大変喜んで頂きました。

松ぼっくりや栗のイガを缶に入れて蒸し焼き。 煙が、けむたい、けむたい。でも上手く完成。 皆さんにプレゼント。栗が大人気。

最後に向かったのが標茶町のミズナラの巨木。近づくとその太さに皆さんから驚きの声が。たちまち皆で木を囲みました。

まるで森の守り神のような風格。あちこちコブができ、上部は何本も太い幹が立ち上がっています。神々しさを感じます。

ちなみに、巨木といえばアメリカではシャーマン将軍の木。10年前の写真です。太さも高さも世界一ではありませんが、材積が世界一なのだそうです。ミズナラの巨木がしゃぶしゃぶの奥深い和の味わいとしたら、こちらは大味のジャンボビーフステーキといった感じでしょうか。

最後は皆さんで記念撮影。今日は一日楽しんで頂けたでしょうか。

皆で帰ろうとしたら巨木の上方に走り回るシマリスを発見。「かわいい~!」との声が皆さんから。木の下の方に下りてくるサービス?も。シマリスもこのミズナラの巨木の恩恵にあずかっているんですね。

バスの横では沢山ぶるさがっているヤマブドウやツルウメモドキも発見。「ツルウメモドキの実ははじける前に取らないダメなのよ。」。

今日は一日お疲れ様でした。また、ご一緒できる時を楽しみにお待ちしております。

車を使った湿原巡りは効率的で沢山の場所を訪れることができますが、列車に乗ると車では見られない車窓風景が広がり、また別の味わいがあります。本日は釧路駅から釧路湿原駅まで行き、そこから茅沼駅まで各駅停車の旅に出かけました。ただし、釧網線は運行本数が少ないので、事前に時刻表で列車の乗降時刻を調べる必要があります。

まずは、釧路駅から。列車の旅ですから駅弁を購入して乗車。

場所は変われど明治34年開業。 列車到着。右の列車に乗りたかった。 でも車内には扇風機。趣十分。 窓も手で開けられます。

東釧路駅に到着。列車は釧路駅が始発ですが、釧網線は東釧路駅が起点のようです。

釧路湿原駅に到着。JR北海道のホームページによると昭和63年に開業。細岡展望台へはこの駅で下車。隣に細岡駅があり紛らわしいのでご注意を。駅舎から細岡展望台へは駅横の階段が近道ですが、急なので、足に自信の無い方は、少々時間はかかり増しになりますが、線路沿いの道がお奨めです。

当初は臨時駅として開業。 ログハウスの駅舎。 階段は近道ですが急。 線路脇の道は緩やかです。

駅舎の前のオニグルミの木。 実が落下していました。 割ると中から固い殻が。

ビジターズラウンジ。トイレが清潔。 ここのエゾシカは人慣れしています。 第一展望台。展望はイマイチ。 そこで第二展望台へ。

蛇行する釧路川と湿原が織りなす風景は最高。 釧路川の上流側は先日の台風でいまだに氾濫中。

帰りは階段を通らずに植物を観察しながら駅へ。

ヤマブドウ。まだ酸っぱい。 ネムロブシダマの実。ヒョウタンボクの一種。 ん?。オオウバユリの実?。

次の列車まで時間があるので早飯。 うまい! 列車の旅は駅弁に限る。 ノロッコ号が到着。 行先票。

次の列車来たる。また同じ型式。 これは川湯温泉行き。

細岡駅着。開業昭和2年の古い駅。 駅舎は小さくてかわいい。 近くのカヌー発着所は水没状態。 木道は通行止め。地図が古かった。

致し方なく、付近の植物観察に変更。

ヒロハツリバナの実。今後楽しみ。 ツルウメモドキは一部が中実を露出。 増水でミゾソバは水没。 次の列車来たる。足湯めぐり号?

列車の運転手はエゾシカやタンチョウなどの動物をはねないように細心の注意を払っています。時々身を乗り出して確認していました。

北海道の列車の運転手は大変です。 突然、汽笛をピーピーと。 左の写真の拡大。確かにエゾシカです。

塘路駅着。開業昭和2年 ホームは上下線が離れてます。 駅舎。2人の方が勤務してました。 トイレは清潔。女性も安心。

次の列車まで時間がかなりありますので、二本松までテクテク歩いて行くことにしました。往復約1時間。

近くにサルボ展望台がありますが、ありきたりなので、ここまで来ました。

時間が十分あるので復路は余裕をもって植物観察。

これはホップですね。 葉はこんな感じ。 ここのヤマブドウは・・・酸っぱい。 エゾノコリンゴの実。

ピンクのノリウツギ。初めて見ました。 塘路湖も水浸し。

再び塘路駅へ。少々時間を持て余し、駅の中をブラブラ。

ねじれの激しい木の電柱。 外来種ビロードモウズイカ。

駅員さんが手書きでキップを発行。 列車来たる。釧網線はこの型式のみか?

最終目的駅、茅沼駅到着。 駅舎。開業昭和2年。 横は畑。タンチョウ観察は夏は無理か。 何故か駅横にSLの車輪。

型式次第かもしれませんが中は空洞。 日も暮れてきました。 帰りの列車が到来。

各駅停車の列車でのんびりと旅を楽しみました。せわしい都会の駅と比べ、列車が去ってしまうと静まりかえるローカル線の駅は、誰もいないホームを独り占めにでき、線路を渡るエゾシカを見たり、時々空を仰いで渡り鳥のV字飛行を楽しんだり、時間が経つのを忘れさせてくれます。鉄道王国であった北海道も次々と廃線が進み、各駅停車でゆっくりのんびり旅をできる路線も少なくなってしまいました。このような中、釧網線は車窓風景が素晴らしく、非常に貴重な路線だと思いました。

塘路駅の駅員さんはとても親切で、手書きのキップを発行してくれました。列車待ちの時間もお話の相手をして下さり、非常に興味深いお話を聞かせてくれました。誠に感謝申し上げます。

本日は、野生生物自動撮影装置の作動確認と今月末に開催予定のイベントの下見のためにパイロットフォレストを訪れました。

下の写真は、標茶町中茶安別から別寒辺牛湿原を渡らずに右に進む林道、下茶安別林道です。16日の台風による大雨で林道は至る所で掘れている箇所やぬかるんだ箇所がありますので、通行は大変危険です。通行が必要な場合は、事前に林道を管理する根釧西部森林管理署(050-3160-5785)又は標茶・真竜合同森林事務所(015-485-2077)に状況を確認して下さい。

別寒辺牛湿原を渡る茶安別林道は、9月17日には冠水していましたが、本日、路肩もほとんど崩れることなく十分に通行が可能なことを確認致しました。

9月17日の茶安別林道 9月19日の茶安別林道

これは別寒辺牛川近くに設置した撮影ポイント付近。川の水が完全に越流(水があふれ出ること)して、付近の草がなぎ倒されています。ここにはアキノウナギツカミの群生があったのに・・・・。

林道のぬかるみには、様々な動物の足跡(フィールドサイン)が見つかります。左の写真は明らかにエゾシカ。右の写真は4本の指が確認できますのでエゾタヌキかキタキツネ。全体的に丸っこい形をしていますのでエゾタヌキと思われます。足跡が2列に並べばエゾタヌキとの確証が持てるのですが。

この日も植物の様々な姿が観察されました。

カンボクの実。台風であわれな姿に。 サラシナショウマの未熟の実。 いよいよ葉を落とし始めたカラフトイバラ。

ハシドイ(ドスナラ)の実。 葉脈を残して食害されたヤナギの葉。

この日の夜、月を見上げると光の輪が。大きすぎて画面に収めきれない。

調べると、月に薄い雲がかかった時に見られる現象とのこと。月の周りにできるのを月光冠(環)、太陽の周りにも発生し、これを日光冠(環)と呼ぶのだそうです。

前日予定していたボランティア植樹は、快晴にもかかわらず、その前の日の台風により国道が冠水した状態が続き、通行不能。やむなく中止に。お弁当を用意して植樹を楽しみにしていた皆さんはさぞかし残念だったと思います。大変申し訳なく思っております。

続いて、本日は、第3回「雷別ドングリ倶楽部」を開催。14名にご参加して頂きました。誠に有り難うございます。前日の植樹活動を中止したため、急遽スケジュールを変更。堅果(ドングリ)採取用のシードトラップの設置の後は、広葉樹の植樹とシカ食害防止のためのシェルターの設置を行うことにしました。

まず、2本のミズナラと1本のカシワの木の下にシードトラップを設置。今年はいずれの木もあまり堅果が見られませんでした。以前に訪れた時は未熟ながらも多くの堅果を着けていましたが、落下した堅果が地面に沢山見られたことから、台風により大量に落下したものと推定されます。

その後、自然再生事業地に移動して植樹。この日に用意した苗木は、ヤチダモ100本、ハルニレ80本、ミズナラ20本、の計200本。このうち、雷別ドングリ倶楽部の皆さんのご協力で種子を採取し、養苗したものが、ハルニレ30本。また、プロジェクト「お庭で苗木育成」で大事に育てていただいた苗木はミズナラ20本。

用意した苗木を全て植栽するとは思ってもいなかったのですが、何と200本すべて完植!。開拓精神今も息づく。

植栽後は直ちにシカの食害から苗木を守ることが肝心。まず、使用済みの歪んだツリーシェルターの形を整えて再利用。これを2人一組で苗木に被覆。再利用のシェルター30本をすべて設置したところで時間終了。もっと設置したいという声が沢山寄せられました。大変熱くて厳しい中、誠に有り難うございます。

帰りのバスの乗車地点で鈴生りのコクワ(サルナシの実)を発見。コクワはヒグマの大好物。まだ未熟なので、これはクマさんのためにとっておきましょうね、ということで意見が一致。

残りのツリーシェルターは、10月6日(日曜日)に開催予定の「第2回森林アクティビティ講座」で設置する予定です。皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。

9月14日(土曜日)及び9月15日(日曜日)の2日間、白糠町の商店街通り(ハミングロード)を閉鎖して「カミングパラダイス」が開催され、多くの出店が軒を連ねました。当センターもその一角をお借りして、2日目に、写真立て及びウェルカムボードを作成する工作教室を開きました。

ハミングロードは沢山の人出。 当センターもテント下で木工教室を実施(「SAPPORO」の右前のテント)。

沢山の子供達が工作教室に来て下さいました。ありがとうございます。 はさみも上手に使いこなし・・・。

ホットボンドも慎重に扱っていました。 こんなブースも登場。スマートボール。子どもの頃が懐かしいですね。

白糠町の経済課林業係の皆さんには大変お世話になりました。お陰様で参加した子供達は熱心に工作に取り組み、皆、満足した表情で会場を後にしておりました。誠に感謝申し上げます。

釧路地方は、3連休の間、天気がぐずつく予報。なんとか土曜日の午後の僅かな時間に晴れの予報が出されていましたので、昼前にゆっくりと釧路市湿原展望台に向かいました。湿原の東側にある細岡展望台は広大な湿原の中を蛇行して流れる釧路川の眺めが素晴らしく、一方、こちらの展望台は雄大な湿原の眺めがほぼ全域にわたって見られ、どちらも甲乙つけがたい素晴らしい展望台です。

ここは、立派な建物の「釧路市湿原展望台」とここを起点として一周する遊歩道があります。本日は、遊歩道の途中にあるサテライト展望台を目指して遊歩道を右回りに進むことにしました(左回りに進むと、サテライト展望台までは登り下りの階段がありますので、足の弱い方は右回りに進むことをお奨め致します。)。

遊歩道の看板です。左回りに行くとあちこちに階段があります。

右回りに進むと木道はほぼ平らな状態 サテライト展望台まで約1km。ちょっとしたお散歩です。

サテライト展望台からのゴージャスな眺め。これは上流側。 こちらは正面。

サテライト展望台は実は2箇所展望箇所があるのですが、南側の展望台(展望タワーのない方)の脇にはツタウルシがありますのでご注意を。ツタウルシにかぶれると皮膚が激しく炎症を起こします。雨後のツタウルシからのしずくでもかぶれる場合があります。ツタウルシは秋には真っ赤に美しく紅葉しますが、決して触れないで下さい。また、遊歩道にはウルシがありますので、これにもご注意を。

ツタウルシの葉と実です。3枚で1つの葉です。 こちらはウルシの葉。 ウルシの実。このように垂れ下がります。

遊歩道ですれ違ったご婦人のグループが、いくら歩いても赤い実と青い花(エゾトリカブト)しか見つからない、とボヤいていましたが、赤い実とはおそらく、マムシグサの仲間のコウライテンナンショウの実のことだと思います。

でも、よ~く観察すると色々見つかるんです。これらは、色彩に乏しく地味なので、気がつかないのも無理からぬ話。ツルウメモドキやツリバナは熟すと非常に綺麗な姿を見せます。

ミツバウツギのさく果 ミヤママタタビの実 ツルウメモドキの実(展望タワー横) ムカゴイラクサのムカゴ(トゲ注意)

サワシバの果穂(ホップにそっくり) 未熟なツリバナのさく果 熟れ始めたヤマブドウの実 ウドの液果

ひだまり広場から軌道跡へちょっと寄り道。笹原が続きケヤマハンノキやヤナギなどが生えていますが、次の2種に気を止めました。オオツリバナマユミも熟すと非常に美しく、面白い姿を見せます。

オオツリバナマユミのさく果 アキノウナギツカミの蕾(ミゾソバとそっくり) 葉はミゾソバと異なり細く、茎を抱きます。

(9月27日訂正)左の写真の実はよく見ると4裂していますので、「オオツリバナ」から「マユミ」に訂正致します。お詫び申し上げます。写真もピンボケ気味で恐縮ですが、分かりやすいものに変更致します。

明日は白糠町でのイベントに参画。忙しい日々が続きます。

秋に入ると、当センターは市民に植樹をお願いしたり、様々なイベントが目白押し。本日は、これらに必要な道具や施設の確認を行い、帰る途中で標茶町内にあるミズナラの巨木への林道を点検しました。

確認や点検状況をお見せしても少しも面白くないので、昼休みを利用して撮影した植物の状況をご紹介。

まずは、当コーナーでたびたびご紹介したカラフトイバラの実のその後の状況から。だんだん色を濃くしており、葉が落ちる頃、真っ赤になって美しい姿になった様子をご紹介できれば幸いです。

次はアスパラガスと同属のキジカクシの実。図鑑を見るとどれも「実は真っ赤に熟す」と書かれてありますが、写真の実は茶色。これはまだ熟す前の状態ですね。

これは、葉が裂けていないのでキオンと思いましたが、葉に柄があることからハンゴンソウと判別。一種の変異だと考えられます。たまに見かけます。

花となると、いつまでも咲き続けるのが国外外来種。アメリカ(セイヨウ)オニアザミ(要注意外来生物)もその一つ。毛の付いた種子を大量に飛ばす一方、同じ株でまだ花を咲かし続けます。しぶとい。

アラゲハンゴンソウ(左)もフランスギク(右)も開花中。

ヒメジョオン(左)もひつこく咲き続ける国外外来種。ヒメムカシヨモギ(右)とともに要注意外来生物に指定。

最後は、ミズナラの巨木の近くで見つけたヤマブドウの実でお口直しを。まだ青い状態ですが、実が黒く熟すと、本格的に秋が来たんだなと実感します。ヒグマはサルナシの実(コクワ)と同様にヤマブドウを好んで食べます。おそらく美味しいことが分かっているんですね。

巨木の近くではツタウルシの葉の一部が真っ赤に染まっていました。美しいと思ってうっかり触ると皮膚が激しくかぶれますので要注意です。今回はご紹介できませんでしたが、できるだけ早くお伝えしたいと思います。

京都大学の学生実習の講師役を終え、別の用事で車を走らせカーブを曲がったところ、エゾシカとバッタリ鉢合わせ。普通はビックリ仰天してシカは逃げるのですが、このシカは肝が据わっておられる。角が無いところをみるとメスジカか。

ずっと、にらみ合いが続く。 ようやく動いてくれたと思ったら・・・。 草をムシャムシャ。

今度は左に移動して・・・。 こちらでもムシャムシャ。 時折、足をナメナメ。

ずっと見ていたら、威嚇するように近づき・・・。 ようやく去ってくれました。

釧路湿原の保全のため、寒さの被害を受けて丸坊主になった森林を再生させる事業を行っているのですが、シカが植えた苗木を片っ端から食べてしまい、上手く事業が進んでおりません。自然を構成する重要な生き物ですが、困った住人でもあります。道路は車が来ようと来まいと横切って、一匹を避けたと思ったら、また次々と何匹も道路を横断する場合があり、ヒヤリとするときがあります。車を運転する際には十分にお気を付け下さい。

2週間前に釧路湿原を1周しようと思いましたが、雨が強く降り、どうしても行きたくて行けなかったのが岩保木(いわぼっき)山です。岩保木山の展望台からの風景は絶景と書物には書かれてあります。

しかし、頂上付近は作業道が網の目のように走り、ササに覆われて、岩保木山の展望台に行き着けず、かろうじて下の写真だけ撮れました。

致し方なく下山し、岩保木水門へ。新旧2つの水門があり、旧水門は人工河川である新釧路川と旧河川である釧路川の分岐点に昭和6年に竣工。現在は運用を終了していますが、そのまま残されています。

旧水門の向こう側には釧路湿原が。 旧岩保木水門(裏側?) 同(表側?)

木造の建築物が非常に風情があります。余談ですが、水門と言えば、道内の皆さんには非常になじみが薄いと思いますが、琵琶湖から流れ出る瀬田川の引き込み水路に設置されていた石山制水門は煉瓦と石を組み合わせた非常に美しい水門でしたが、現在はどうなっているのでしょうか、気になります。

こちらは平成2年に竣工の新水門 新旧水門(旧水門が小さくてスミマセン) 新水門前は樹木で塞がれいる状態。 1km程度下流。水たまりの状態で流れなし。

旧水門前で広島大学の学生が水質調査のサンプルを採取していました。論文の材料にするとか。検査するとかなり有機物が高い数値を示しているそうです。

新旧水門間で見つけたキクイモ又はイヌキクイモ 群生していました。キクイモは要注意外来生物に指定。 近くにオニユリ。これも国外外来種。

ハンノキが見事に葉脈を残して食べられていました。 原因はこの虫。丸坊主のハンノキもありました。

その他、今日見られた花2種をご紹介。

ムシトリナデシコ(国外外来種) シラヤマギク(在来種)

岩保木水門近くの釧網線は一部で木の電柱を使用。懐かしい。 帰りに釧路町釧望台から湿原を撮影。釧路市街の近くにも穴場が。

さて、先週に続いて明日も京都大学の学生さん達の実習の講師役。気合いを入れますよ!

全国各地から異常な気象情報が伝えられておりますが、ここ釧路は豪雨こそありませんが天気はここのところぐずつき気味。しかし、この日は、早朝から快晴で、秋晴れを思わせるような青空。

ピキー、という汽笛を轟かせ、春採湖の東岸を臨港線(太平洋石炭販売輸送臨港線)の石炭輸送車がゆっくりとしたスピードで海に向けて進行。

足下には一度刈り払われたコウリンタンポポの花が再び。 ツリガネニンジンのシカによる食痕です。ピロッと糸を残します。

もう秋ですね。構内の植物が次々と結実の様子。

ミズナラです。 こちらはカシワ。殻斗(お椀の部分)は次第に毛羽立ちます。

ダケカンバは沢山果穂をもたげており・・・。 ナナカマドは街中で実を赤く染めています。

ハマナスは熟して真っ赤に。 ご参考にこちらはカラフトイバラの未熟の実。(厚岸町、9月1日撮影)

短い釧路の夏はもう終わりですね。明日の予想最低気温は12度。体調管理に気をつけねば。

ハンゴンソウは花の期間が長く、釧路地方では7月から咲き始めて、9月まで花を見ることが出来ます。ハンゴンソウの花や茎をよ~く見て下さい。たまに、次の写真のような丸いコブが花や葉の付け根に着いているのが観察されます。

いずれも「虫こぶ(虫えい)」と呼ばれるもので、左の写真はハンゴンソウハナタマバエが作るハンゴンソウハナタマフシという虫こぶ、右の写真はハンゴンソウメタマバエが作るハンゴンソウメタマフシと呼ばれる虫こぶです。いずれのタマバエも学名は不詳で、それぞれの虫こぶは多くの部屋に分かれていて、各部屋には幼虫が入っており、幼虫が成熟すると虫こぶから脱出して地中に入ります。ただし、その後のタマバエの生態については分かっていないようです。

(ハンゴンソウハナタマフシについては、薄葉重氏著「虫こぶハンドブック」(2003)を参考にしました。)

この日は、京都大学と北海道大学の学生の実習の講師としてパイロットフォレストに向かいました。

すると標茶町中茶安別(なかちゃんべつ)の民家の門の前でタンチョウのカップルがいかにも「ごめんください。」と言わんばかりに立っていました。至近距離に車を止めましたが、雨が強く、車内からその光景を撮影できず、今でも悔しさ一杯です。車から降りると、一方は道路向かいの牧草地に、もう一方は道路をテクリテクリとゆっくりと優雅に歩行。しかし、すぐに牧草地に入り妻(夫?)のもとへ。タンチョウの夫婦はとても仲むつまじく、見かける時はお互いに常に一定の距離を保って行動しています。

実習の準備を終えて、学生さんが来るのを待っていると、再びタンチョウのカップルが近くに飛来。

ここは砂利が固く締まっているので餌に乏しく、すぐに諦めて飛び去って行きました。翼を広げると2m以上にもなりそうで、豪快に飛翔する姿は見応えがあります。

タンチョウは湿原だけにとどまっている訳ではなく、餌を求めて湿原の外にまで飛んで行きます。逆に、湿原だと植物の陰に隠れてしまい、なかなか見つけることは難しく、むしろ民家の近くに現れて採餌している姿をよく見かけます。標茶町中茶安別付近はタンチョウがよく見られる場所です。中茶安別のコンビニで道外の方が「タンチョウはどこで見られますか?」と店員に尋ねて、店員も答えに窮していたのを覚えていますが、タンチョウは神出鬼没なので、どこで見られるのかはハッキリと言えないのが正直なところです。

![]()

釧路湿原森林ふれあい推進センター

〒085-0825 釧路市千歳町6番11号

Tel:0154-44-0533 Fax:0154-41-7305