![]()

ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理局の概要 > 管内各センターのご紹介 > 釧路湿原森林ふれあい推進センター > 写真ピックアップ > 写真ピックアップ(平成22年度)

写真を通してふれあいセンターのフィールドやイベントなどを紹介しています。どうぞご覧ください。

11月6日の望楼からの写真とほぼ同じ東方向を撮りました。カラマツの葉もすっかり落ち、遊歩道にはカラマツの葉が敷き詰められています。

パイロットフォレストのカラマツもだいぶ葉を落とし、黄葉も終わりを迎えています。

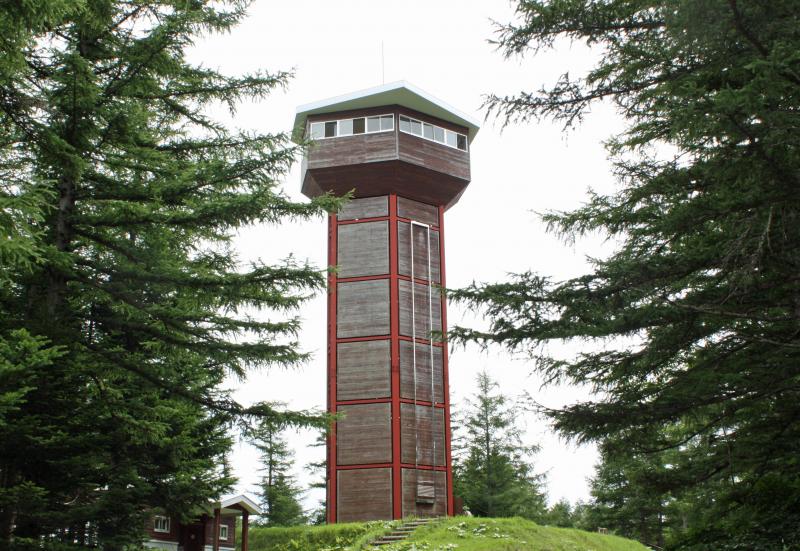

写真(右)の望楼(高さ24m)に登ると地平線までカラマツ林が続いているように見えます。

写真(左)は望楼から東方向(根室方向)を眺めたもので、いわゆる根釧台地が広がっています。

林野庁が進める森林・林業再生プラン実践事業により、事業主体である鶴居村森林組合に導入された先進林業機械。

写真(左)(右)はグラップルとダブルウインチを備え付けたドイツ製のホイールタイプベースマシンです。

写真(下)のような基幹作業道を約150m間隔で林内に作り、ウインチによる上げ荷優先で集材します。

釧路湿原の西側にある北斗展望台から北東方向を眺めたところです。10月19日の写真の細岡展望台とは湿原をはさんで反対側にあります。

湿原もまもなく雪と氷の世界を迎えます。

パイロットフォレストのカラマツの黄葉が見頃を迎えました。陽の当たり具合によっては黄金色にキラキラと輝いて見えます。

写真(右)の望楼(高さ24m)に登ると、360度カラマツの黄葉です。

パイロットフォレストの落葉樹も葉を落とし、木道はミズナラやシラカンバなどの落ち葉に敷き詰められていました。

パイロットフォレストのカラマツが黄色く色づいています。北海道の日本海側からは雪の便りも届きましたが、道東の太平洋側では冬型の気圧配置になると快晴が続きます。

釧路湿原の細岡展望台の近くできれいに色づいていました。枝がよくしない、この木で弓を作ったらしく、「真弓」の字が当てられます。

材はかたくて緻密、現在でもこけしづくりには欠かせないそうです。(山と渓谷社『樹に咲く花 離弁花(2)』p416-417から引用しています。)

今朝の釧路では、初霜、初氷が観測されました。(初霜は平年より3日早く、昨年より7日遅い。初氷は平年より2日早く、昨年より4日遅い。)

一歩一歩、冬が確実に近づいてきています。

写真手前を蛇行しながら右から左に流れるのが釧路川、写真右奥の山々は阿寒富士(1,476m)、雌阿寒岳(1,499m)などの山々です。

パイロットフォレストに一番近い小学校、厚岸町立高知小学校4年生~6年生の子どもたち4名が、森林学習のためパイロットフォレストを訪れました。

小学校の校区に隣接しているパイロットフォレストですが、子どもたちにとっては初めて訪れる場所です。

カミネッコンによる苗木作り、保育間伐体験、望楼からのカラマツ林の展望、別寒辺牛湿原展望台からの湿原の展望など、子どもたちの身近なところに広がる自然の素晴らしさを体験してもらいました。

パイロットフォレストの木道に落ちていたミズナラのドングリ。左上がミズナラの落ち葉、右下がシラカンバの落ち葉。

パイロットフォレストの望楼から南西方向を眺めました(写真左)。カラマツの葉も色づいてきました。

写真(右)のように、別寒辺牛湿原や周囲の木々も色づいてきています。

パイロットフォレストの遊歩道の上に、チョウセンゴヨウの球果が幾つも落ちていました。リスなどの小動物が種子を食べた後の球果です(写真左)。

球果の近くには食べ残した種子が落ちていました(写真右)。これらの食べ残した種子がやがて芽を出し成長します。

パイロットフォレストの望楼(高さ24m)から東方向を撮影しました。カラマツの葉が少し黄色く色づいてきました。

釧路では朝の最低気温が一ケタに冷え込むようになってきました。釧路湿原も徐々に秋色に染まってきました。

写真右奥の山々は阿寒富士(1,476m)、雌阿寒岳(1,499m)などの山々です。

パイロットフォレストへ向かう途中の牧草地で見かけました。幼鳥が2羽いることから、6月17日の写真のタンチョウとは違う親子と思われます。

幼鳥も親とほぼ同じ背丈までに成長しています。

今年度のイベントでも、写真左の木道(約400m)、写真中のチップ歩道(約550m)を利用して森林散策を行いました。子どもからお年寄りまで、とても歩きやすいと好評でした。

写真右は研修棟、機械標本展示庫です。

パイロットフォレストの遊歩道で見つけました。ミズナラの枯れ枝の付け根に発生していました。大きさは10cmほど。新版北海道キノコ図鑑(髙橋郁雄著・亜璃西社)によれば、食用キノコで、ゆでて酢の物や刺身風にわさび醤油で味わったり、味噌汁にも合うそうです。ヤマブシタケに含まれる多糖に抗ガン性があるとされ、また「ヘリセノンD」という脂肪酸化合物には痴呆性を改善する作用もあるといわれています。

ミズナラの種子(ドングリ)を採取するため、シードトラップ(開口面積1m

今年は種子の付きも良く、多くのドングリが採れそうです。写真中央はミズナラのドングリ、右はカシワ(ミズナラとカシワの雑種かもしれません)のドングリです。ドングリの帽子のところの形がミズナラとカシワでは違います。

パイロットフォレストで7月に撮影された自動撮影カメラによる野生動物の画像を何回かに分けて紹介しています。

今回はトラツグミです。トラツグミは、大きさ30cm程で、北海道で見られる日本産ツグミ類中、最大の種で、主に地上を歩きながら落ち葉の下のミミズや昆虫を食べます。フクロウ類やヨタカと並ぶ「夜鳴く鳥」の代表種です。(河井大輔ほか著、北海道野鳥図鑑(亜璃西社)P143から引用)

写真は平成22年7月27日午前3時46分に撮影されたものです。右の写真は拡大しています。どちらも写真の明るさを補正しています。

パイロットフォレストで7月に撮影された自動撮影カメラによる野生動物の画像を何回かに分けて紹介しています。

今回はコウモリです。コウモリは哺乳類で翼を持ち、鳥類と同じくはばたくことによって飛行します。しかし、鳥類の翼と違い、コウモリの翼は飛膜と呼ばれる伸縮性のある膜でできています。

写真は平成22年7月25日午後11時17分に撮影されたものです。右の写真は拡大しています。どちらも写真の明るさを補正しています。写真の画像が不鮮明なため、コウモリの種類まではわかりませんでした。

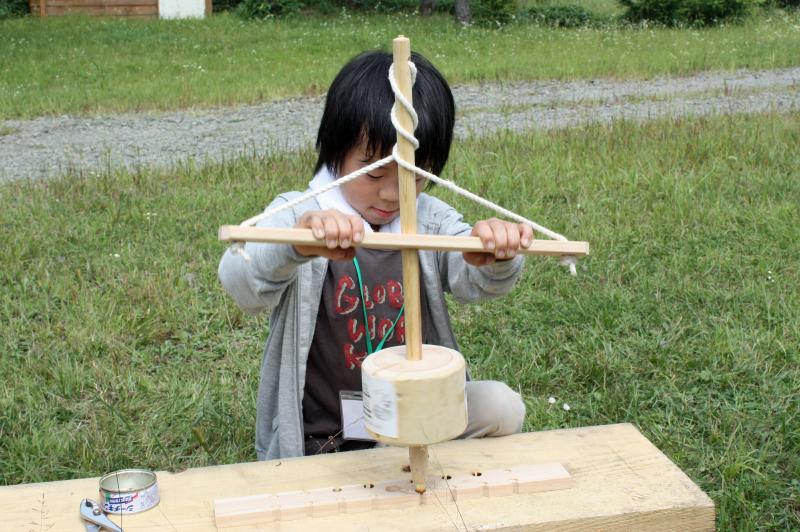

8月29日(日曜日)に行われた釧路市こども遊学館と当センターの共催イベント「フォレストスクール-自然の中で遊ぼう!学ぼう!」の一コマです。花炭(飾り炭)作り、火起こし体験、森の中で宝探しを行いました。写真は左から、火吹き竹で一生懸命風を送り火の勢いを大きくしている子どもたち、火起こし器を懸命に回し火起こしに挑戦している男の子、森のチップ歩道に埋まった宝物を探す子どもたちです。(イベントの概要はこちらまで(PDF:58KB))

画像紹介3はタンチョウ(幼鳥)です。パイロットフォレストには国の天然記念物「タンチョウ」の生息地を保護するため「別寒辺牛川(べかんべうしがわ)タンチョウ生息地保護林」が設定されており、湿地やタンチョウをはじめ、貴重な野生生物などの生態系を保護しているほか、土砂の流出防止や洪水防止の役割を果たしています。

写真は平成22年7月23日午前7時8分に撮影されたものです。今年の春に生まれた幼鳥です。右の写真は拡大しています。どちらも写真の明るさを補正しています。

いずれも帰化植物の、左からセイヨウオニアザミ(アメリカオニアザミ)、アラゲハンゴンソウ、セイヨウノコギリソウ。

カラマツの樹海に浮かぶ望楼(高さ24m)と望楼から見た東方向に広がるカラマツ林。

画像紹介2はヒグマです。7月の野生動物自動撮影調査ではヒグマが4枚撮影されました。

ヒグマは日本最大の陸上哺乳類で、北海道の森林に生息し、単独か母親と子で生活します。雑食性でフキ、ササなど植物の茎や根や芽、ノイチゴ類、コクワ、ミズナラの実(ドングリ)など様々な植物を食べます。動物質では季節によりアリやハチ等の昆虫、シカの死体、サケなどを食べます。(ヒグマの説明については、学研フィールドベスト図鑑12『日本の哺乳類』30ページから引用しています。)

入林に際しては、クマよけの鈴やホイッスル、熊よけスプレーを携行し、複数で出かけるようにしています。

写真は平成22年7月17日午前11時44分に撮影されたものです。右の写真はヒグマ部分を拡大しています。どちらも写真の明るさを補正しています。

当ふれあいセンターでは、パイロットフォレストにおいて7月6日から27日までの3週間、自動撮影カメラによる野生動物撮影調査を行いました。(調査結果の概要はこちらまで(PDF:50KB))

この調査で撮影された画像を何回かに分けて紹介します。

最初はミンクです。ミンクは北米を原産とする肉食哺乳類です。道内各地で1950年代から1980年代まで、毛皮用として大規模な養殖が行われました。これらの養殖場から逃亡あるいは廃業に伴い放逐されたミンクが野生化し、道内各地の特に水辺で定着し、2006年には特定外来生物に指定されています。(ミンクの説明については、釧路国際ウェットランドセンター技術委員会調査研究報告書『湿地生態系にかかわる外来種に関する研究』19ページから引用しています。)

写真は平成22年7月11日午前3時24分に撮影されたものです。右の写真はミンク部分を拡大しています。どちらも写真の明るさを補正しています。

道内ではエゾシカの個体数増加による農林業被害が深刻になっています。センター事務所前の釧路市春採台地竪穴住居群遺跡内にも2頭のエゾシカが現れました。周囲を市街地に囲まれているこの付近ですが、どこからやってきたのでしょうか?

平成8年に建造された望楼(高さ24m)と、望楼から東方向に広がるカラマツ林です。

新任教員の皆さんに、パイロットフォレストで、枝打ち、間伐、紙ネッコンによる苗木作りなどを体験してもらいました。

近い将来、子どもたちの環境学習につなげてもらえる先生が一人でも現れたらうれしいです。

(「初任者研修」の詳細につきましてはこちらまで)(PDF:169KB)

釧路市こども遊学館と連携し今年度第1回目の親子木工教室を開催。エコ箸作りに挑戦しました。夏休みの宿題に使えるかな?

(「親子で木工教室」の詳細につきましてはこちらまで)(PDF:61KB)

ミヤママタタビの葉は、ちょうど絵の具で色を付けたように、花時に白や紅に変化します。

左の写真が第一展望台から見た別寒辺牛湿原、右の写真が第二展望台から見た別寒辺牛湿原。

パイロットフォレストの林道沿いでは、ハシドイの白い花が満開を迎えており、目を引きます。

パイロットフォレストでの野生動物自動撮影調査の予備調査を7月6日から27日の3週間の予定で行います。撮影画像はこのコーナーでも紹介していきます。

写真は作業道脇の立木に取り付けた自動撮影カメラです。今回の調査では14台のカメラを設置しました。

細岡展望台から見た釧路湿原。写真左部分が釧路川下流方向(釧路市内)、右部分が釧路川上流方向(標茶町内)です。

写真中央を釧路川が蛇行しながら流れています。

パイロットフォレストへ向かう途中の牧草地で見かけました。春に生まれた幼鳥に寄り添うように親鳥が餌をついばんでいました。

パイロットフォレストの望楼(高さ24m)から東方向を撮影しました。緑がまぶしい季節となり、樹木は盛んに光合成を行い、二酸化炭素を固定しています。

センター庁舎に隣接する幣舞(ぬさまい)中学校の桜が満開になりました。この桜の樹は樹齢百年とも言われ、釧路市の桜の中でも最も古い銘木です。ところが近年、樹木の老い(衰退)が見られるようになり、平成21年度に抜本的な保守管理作業が行われました。

パイロットフォレストの望楼(高さ24m)から東方向を撮影しました。5月11日の新芽の芽吹きの写真以降、緑色が随分濃くなりました。あいにくの天気のため遠くは雨に煙っています。

センター事務所前の釧路市春採台地竪穴住居群遺跡内にオオバナノエンレイソウが可憐な花をつけていました。

オオバナノエンレイソウは、漢字で書くと「大花の延齢草」。成長がとてもゆっくりで、花が咲くまでに10年~15年もの時間がかかるそうです。

根釧西部森林管理署と当センターの主催で「国有林の四季体験ツアー(春)」を開催。今回は白糠町の雪解けの水をたたえた春の庶路ダム湖周辺を訪れました。

サクラは釧路市内よりも1週間ほど早く見頃を迎えていました。 (「国有林の四季体験ツアー(春)」の詳細につきましてはこちらまで。)(PDF:61KB)

センター庁舎敷地内のエゾヤマザクラが、暖かな日差しに誘われて、5~6輪花を開きました。本日5月18日が釧路で桜が開花する平年日だそうです。

5月15日(土曜日)、道立厚岸少年自然の家主催の「ネイパルクラブ2010」が、小学生38名が参加してパイロットフォレストで行われました。

その時の一コマですが、山火事などで小さい火が残っている場合に,このジェットシューターに水を入れて火を消して歩きます。水利の悪いところで活躍します。

(「ネイパルクラブ2010」の詳細につきましてはこちらまで。)(PDF:78KB)

パイロットフォレストの望楼(高さ24m)から南東方向を撮影しました。カラマツの新芽が芽吹き始めました。

写真ではわかりにくいですが、森林全体がうっすらとした黄緑色に染まっています。カラマツの下に見える濃緑の木は、樹冠下に植栽されたトドマツです。

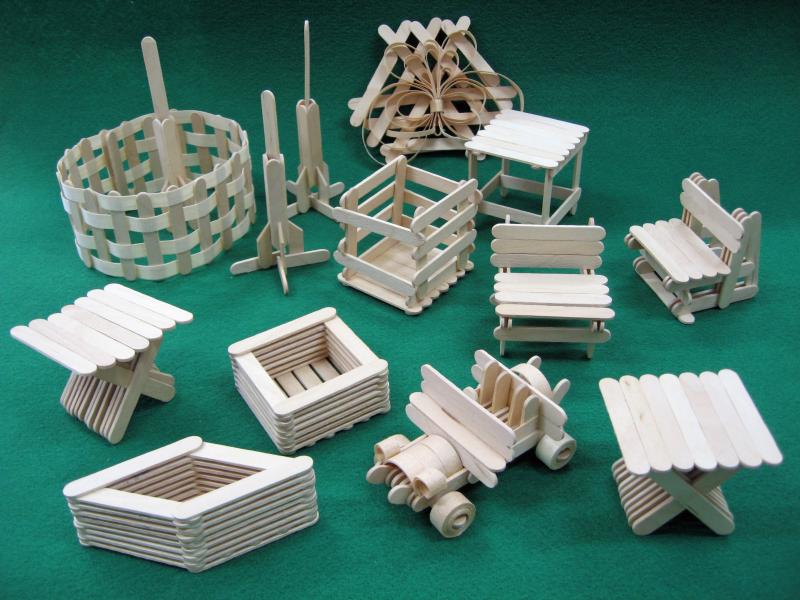

釧路市こども遊学館では、ゴールデンウィーク期間中(4月29日~5月5日)、イベント『木のおもちゃであそぼう!』が行われました。

当センターではこのイベントに協力し、5月4日~5日は『つみっきー』(ドミノくらいの小さな積み木を高く積み上げたり、いろいろな形を作ったりして遊びます。)を行いました。

釧路市こども遊学館では、ゴールデンウィーク期間中、イベント『木のおもちゃであそぼう!』を行います。

当センターではこのイベントに協力し、4月29日には『アイスの棒deクラフト』(アイスの棒を使っていろいろな形の工作にチャレンジ!)を行いました。

5月4日~5日は『つみっきー』(ドミノくらいの小さな積み木を高く積み上げたり、いろいろな形を作ったりして遊びます。)を行います。

また、ゴールデンウィーク期間中、根釧西部森林管理署の木材標本(35樹種)を貸し出し、釧路市こども遊学館3Fに展示しています。

22年度についても、ふれあいセンター廊下掲示板に各種情報を掲載していく予定です。ご来所の節はぜひご覧ください。

ちなみに、3月1日~4月20日は「ふれあいセンターホームページ『写真ピックアップ』でみる21年度の取り組み」と題して掲示しました。

4月21日~5月20日は「3月~4月の主な取り組み」と題して掲示しています。

パイロットフォレストの望楼(高さ24m)から北東方向を撮影しました。林内には所々雪が残っていますが、このところの暖かさで雪解けが随分進みました。

4月5日~8日、ドイツ・オーストリアから3名のフォレスター(森林官)が鶴居村を訪れ、森林調査や現地検討会が行われました。

現地検討会では、ドイツのフォレスターから、「将来の木(フューチャーツリー)」施業の指導を受ける機会がありました。

樹幹や樹冠をよく観察して、成長・形質が良い木を「将来の木」として100本/ヘクタール(10m間隔)選定し、作業員など誰でも分かるように消えないペンキ等で表示します(写真左)。

「将来の木」ごとに、樹冠の邪魔になる木2本を間伐木として選木します。この時、樹冠が丸くなるように留意します。また、被害木があれば合わせて選木します(写真右)。