松くい虫被害から森林を守る

松くい虫被害への対策について

松くい虫被害(変色部分が被害箇所) 松くい虫被害(変色部分が被害箇所) |

- 松くい虫被害は、マツノマダラカミキリという昆虫が、マツノザイセンチュウと呼ばれる線虫を媒介し、カミキリの成虫がマツの枝葉を食べる際に、付着した線虫が傷口からマツの樹体内に侵入し、水分の流動を妨げることで枯れてしまう被害のことです。

- この被害は、1905年に長崎県で初めて確認されて以降、徐々に増加を続け、1970年代には全国で243万m3(住宅に換算すると約20万戸分)の被害を与えました。その後は徐々に減少を見せ、令和元年では30万m3とピーク時の8分の1程度となりましたが、依然として国内で最大の森林病虫害となっています。

- 関東局では、保安林機能の高い海岸林や、重要な景観を有するマツ林を守り続けるため以下のような対策を実施しています。

1 関東局における主な松くい虫防除事業

伐倒駆除

- 伐倒駆除は、松くい虫の被害木を伐採し、集積した上で薬剤処理または破砕や焼却により駆除する手法です。

薬剤処理前の集積 |

被害木の破砕処理 |

樹幹注入

- 樹幹注入は、健全なマツの幹部に松くい虫の侵入を予防する薬剤を注入する手法です。

- この薬剤は一般的に長期間効力を有しており、一度注入すると数年にわたって松くい虫の被害を防いでくれます。

樹幹注入 |

樹木の大きに応じた量の薬剤を注入 |

予防散布

- 予防散布は、マツノマダラカミキリの羽化、脱出時期に合わせて薬剤を散布することで被害を予防する手法です。

- この事業の計画にあたっては、地域の理解を十分に得たうえで、特定のマツ林に対してのみ継続して実施しています。

地上散布 |

特別防除(空中散布) |

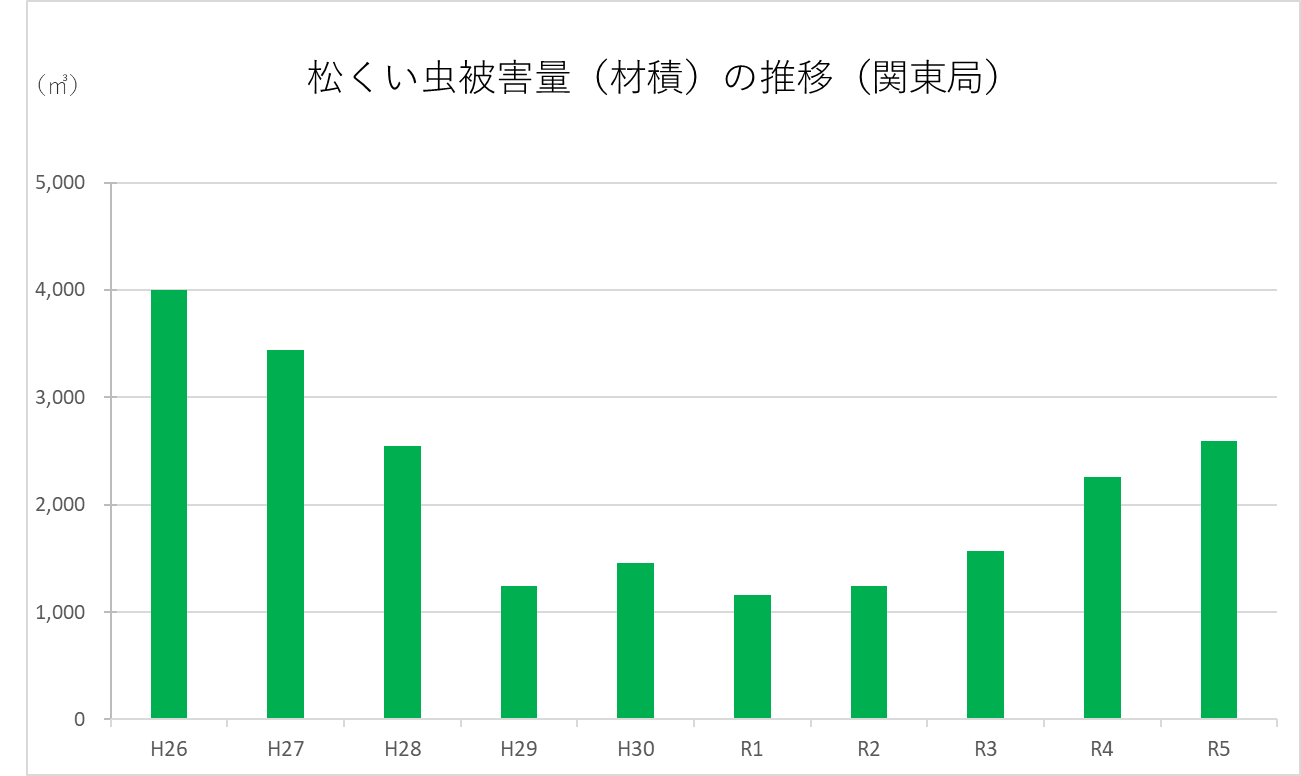

2 関東局における松くい虫被害量の推移

関連リンク

お問合せ先

計画保全部 保全課

担当者:保護係

ダイヤルイン:027-210-1158