森林から生まれるビジネス

住宅会社・アキュラホームでは、カンナ削りの「木のストロー」の普及に取り組む

持続可能な社会の実現を目指し、環境に優しい素材としての木材に注目が集まっている。例えば、海洋動物に危険を与える可能性があるプラスチック製品の代替品として、木や紙でできた製品が活用され始めている。

木材の主成分が原料であるバイオマス素材は、生産・廃棄時の環境負荷を軽減できる。その代表的な新素材が、セルロースの繊維をナノメートルレベルまでほぐした「CNF(Cellulose Nano Fiber)」や、ポリエチレングリコールによってリグニンを改質した「改質リグニン」だ。

CNFを部材に使用した試作車(画像提供:環境省NCVプロジェクト)

CNFは軽量ながら高強度、優れた増粘性、保湿性や保水性など、多様な特性を持つ。多くの企業がこれを使った製品開発に取り組んでおり、ボールペンや化粧品、卓球ラケットやどら焼きなど、身近な製品にもすでに活用されている。

一方、改質リグニンは耐熱性などの機能と加工性を併せ持ち、高い性能を求められるエンジニアリングプラスチックの代替品として期待されている。

高畠町屋内遊戯場「もっくる」(山形県高畠町)〔写真:太田拓実〕

建築資材としての木材には、調湿作用や断熱性、心理面での効果といった特徴がある。これらの性質を活用し、オフィス家具に木材を使うことで働く環境を改善する取組も見られる。

令和元(2019)年に内閣府が実施した「森林と生活に関する世論調査」によると、さまざまな建物や製品に木材を「利用するべき」と88.9%の人が考えている。約6割の人が「触れたときにぬくもりが感じられるため」「気持ちが落ち着くため」という理由を挙げている。

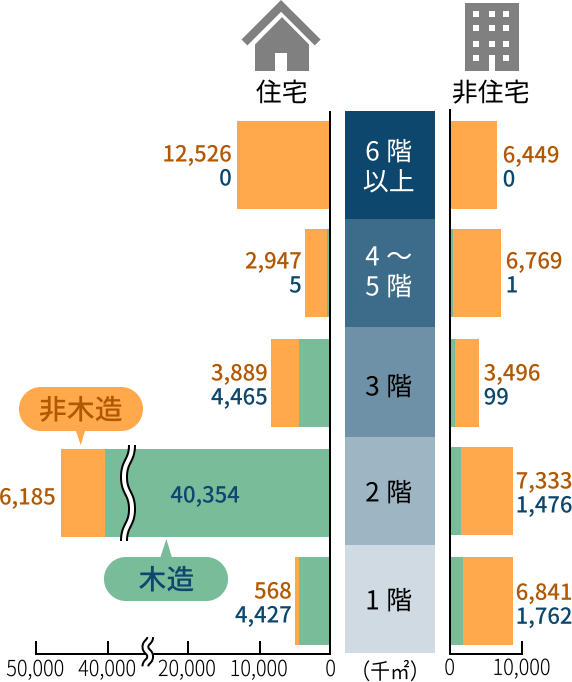

階層別・構造別の着工建築物の床面積

資料:国土交通省「建築着工統計調査2019年」より林野庁作成

建築着工床面積の現状を用途・階層別で見ると、1~3階建ての低層住宅の木造率は8割に上る。しかし、4階建て以上の中高層建築や非住宅建築の木造率は1割以下で、木材の需要拡大の余地がある。

屋久島町庁舎(鹿児島県屋久島町)

こうした背景もあり、近年、資源の循環利用やSDGsなどの観点から、建築物に木材を使おうという機運が高まっている。木材利用の課題を検討する懇談会「ウッド・チェンジ・ネットワーク」や、国産材の利用拡大を目指すネットワーク組織「木材利用推進全国会議」などで、公的機関と民間企業が共同で建築物への木材利用の拡大に取り組んでいる。

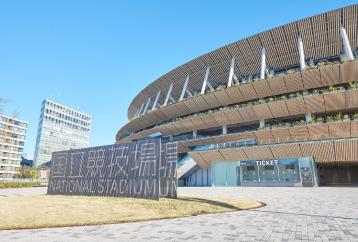

国立競技場(東京都港区)〔写真提供:独立行政法人日本スポーツ振興センター〕

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて建設された競技会場などは、日本の木の文化と技術を世界に伝えるものとなっている。

例えば、メインスタジアムとなる国立競技場は、「杜のスタジアム」というコンセプトの下、屋根はスギとカラマツの集成材と鉄骨を組み合わせたハイブリッド構造となっている。さらに、スタジアム周辺の軒庇には、全国47都道府県から調達したスギなどが使われている。

また、有明体操競技場は屋根の大梁にカラマツ、観客席や外装の庇にスギを使い、木の香りに包まれた空間に。選手村ビレッジプラザは、日本の伝統文化を感じられるよう、各地から提供された木材を使用している。

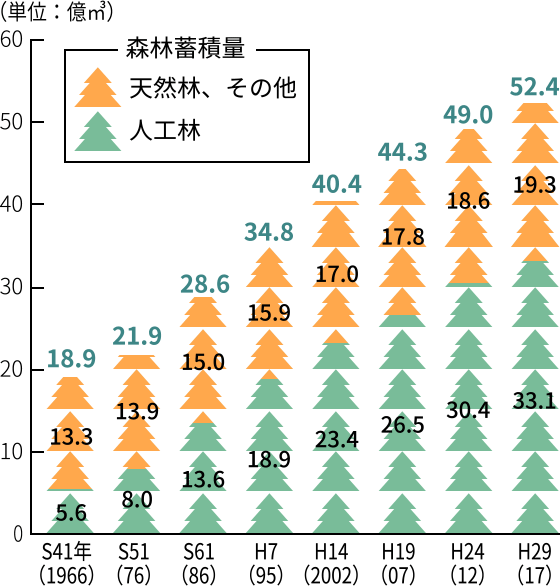

我が国の森林蓄積の推移

資料:林野庁「森林資源の現況」

森林には国土の保全や水源の涵養などの多面的機能がある。この機能の持続的な発揮には、適正な整備・保全を行う必要がある。特に人工林は、「下刈り」「除伐」「間伐」などと、適切な時期に人の手を加えることが求められている。

現在、戦後に植えられた人工林は半分以上が50年生以上で、木材として本格的に活用できる時期に入っている。樹木が成長し、森林蓄積量も右肩上がりで増加しているが、十分に使い切れていないのが現状である。

。北海道334、東北553、関東143、中部200、近畿116、中国171、四国134、九州515。国産材の素材生産量2,164万立米。](images/sec3_img02.png)

国産材の素材生産量[地域別]

資料:農林水産省「木材需給報告書」

林業の産出額は平成26(2014)年以降、4500億円以上で推移している。平成30(2018)年は前年比3%増の5020億円で、平成12(2000)年以来、18年ぶりに5000億円台を回復した。

このうち、木材生産の産出額は2648億円。丸太輸出やバイオマス発電などの新たな木材需要により産出額が増加した。地域別素材生産量を見ると、平成30年は多い順に東北(26%)、九州(24%)、北海道(15%)となっている。

クアオルト健康ウォーキングの様子(山形県上山市)

“モノ”から“コト”へといった消費、働き方改革や健康経営などの働き方の変化に伴って、観光や健康、教育などに森林空間を利用する動きが広がっている。最近では、テレワークを活用し、環境が良い地方で仕事をする”ワーケーション”への取り組みなども行われている。

日本の森林の約3割、758万haは国有林野で、そのうちの約29万haは「レクリエーションの森」に設定されている。これは「自然休養林」や「野外スポーツ地域」などに区分されており、平成30(2018)年度は延べ約1.4億人が利用した。

野反自然休養林(群馬県中之条町)

中でも観光資源として魅力を持つレクリエーションの森は、「日本美しの森 お薦め国有林」として全国に93カ所が選定されている。ここでは四季折々の美しさや地元のイベントなども楽しめる。

社員研修で間伐材の搬出をする模様(長野県信濃町)

電子機器メーカーのTDKラムダでは、平成19(2007)年に社有林の所在地である長野県信濃町と協定を締結し、翌年からここで新入社員研修などを実施している。研修はビジネスマナーをはじめとする座学に加え、森林整備や森林セラピー体験などの野外活動から構成されている。

同社では、平成17(2005)年から平成19(2007)年の期間、入社後3年以内の社員の離職率が12%だった。しかし、社有林を活用した社員研修を開始後の平成20(2008)年から平成26(2014)年には、離職率が1%にまで減少している。

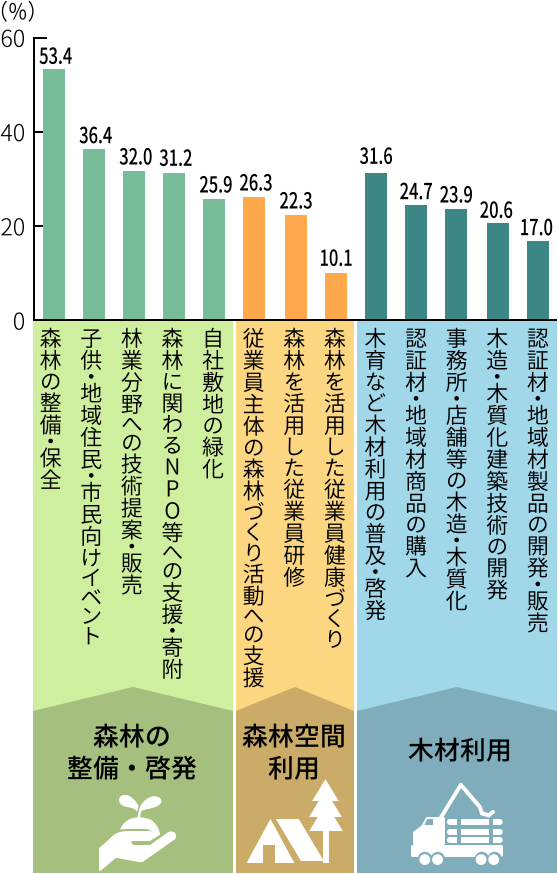

森林・林業・木材利用に関わる活動内容

資料:林野庁アンケート調査

社会全体でSDGsへの関心が高まる中、森林・木材利用に取り組む企業が増えている。企業がさまざまな目的で森林や木材利用に関わることで、森林整備や山村地域に貢献することが期待される。

林野庁が令和元(2019)年に国内企業を対象に行ったアンケート調査では、回答した企業の6割以上が森林・林業・木材利用に関わる活動を行っていた。こうした企業のうち51.8%が、平成18(2017)年以降にこれらの活動を開始していることから、近年、取組を始める企業が増えていることが推察される。

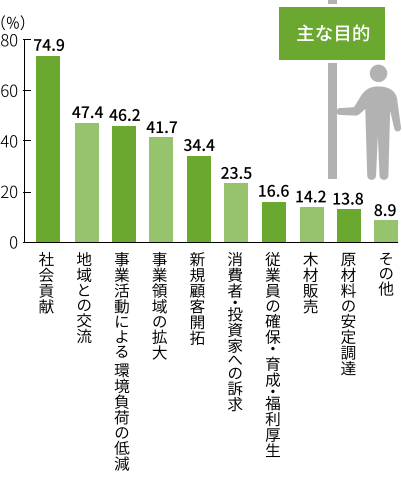

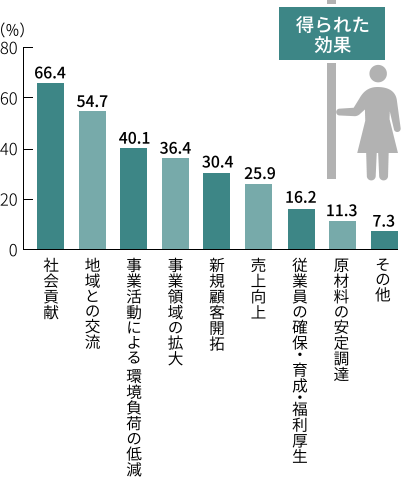

活動を実施する主な目的および効果

資料:林野庁アンケート調査

企業がこうした活動に取り組む主な目的は、「社会貢献」が74.9%と最も多く、「地域との交流」が47.4%で続く。

一方、平成28(2016)年以降に活動を開始した企業では、「社会貢献」は55.6%で、「新規顧客開拓」が51.2%、「事業領域の拡大」が46.3%だった。 CSR(企業の社会的責任) 活動としてだけではなく、事業活動を通じて森林・ 林業に貢献しようという企業のインセンティブが高まっていると考えられる。

実際の効果は主な目的と同様の傾向だが、「地域との交流」は期待よりもその効果が上回ったようだ。これは、森林整備など、別の目的で始めた取組が結果的に「地域との交流」に結び付いた場合があるため、と考えられる。また、「売上向上」に結び付いた企業も25.9%と一定数存在している。

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219