第1部 第1章 第3節 森林保全の動向(3)

(3)森林被害対策の推進

(野生鳥獣による被害の状況)

野生鳥獣による森林被害面積は近年減少傾向で推移しているものの、令和5(2023)年度はノネズミ被害が増加したことにより、前年度から520ha増加し5,160haとなっている。このうちシカによる被害は、森林被害面積全体の約6割を占めており(資料1-28)、⾧期にわたるシカの生息頭数の増加及び生息域の拡大によって森林被害は依然として深刻な状況にある。

シカによる被害の内訳としては、食害による造林木の成⾧阻害や枯死、木材価値の低下のほか、下層植生の消失等による土壌流出などがある。

環境省によると、北海道を除くシカの個体数(*57)の推定値(中央値)は、令和4(2022)年度末時点で246万頭(*58)であり、依然として高い水準にある(*59)。また、シカの分布域は、昭和53(1978)年度から平成30(2018)年度までの間に約2.7倍に拡大し、近年では東北地方や北陸地方、中国地方において分布域が拡大している(*60)。

その他の野生鳥獣被害としてはノネズミやクマなどによる被害がある。特に北海道のエゾヤチネズミは数年おきに大発生し、造林地等に大きな被害を引き起こしており、令和5(2023)年度のノネズミ被害は前年度から612ha増加した。また、ツキノワグマは、本州以南において、立木の樹皮を剝ぐことによる枯損(こそん)や木材価値の低下を引き起こしている。

(*57)北海道については、北海道庁が独自に個体数を推定しており、令和5(2023)年度末において東部地域31万頭、北部地域20万頭、中部地域22万頭、南部地域3~22万頭と推定。

(*58)推定値は、216~305万頭(90%信用区間)。

(*59)環境省プレスリリース「全国のニホンジカ及びイノシシの個体数推定等の結果について」(令和6(2024)年4月26日付け)

(*60)環境省プレスリリース「全国のニホンジカ及びイノシシの個体数推定及び生息分布調査の結果について(令和2年度)」(令和3(2021)年3月2日付け)

(野生鳥獣被害対策を実施)

造林地等における野生鳥獣対策としては、シカ等の侵入を防ぐ防護柵や、立木をクマによる剝皮被害から守る防護テープ、苗木を食害から守る食害防止チューブの設置等が行われている。また、各地域の地方公共団体、鳥獣被害対策協議会等によりシカ等の計画的な捕獲、捕獲技術者の養成等が行われている。

環境省と農林水産省は、令和10(2028)年度までにシカ及びイノシシの個体数を平成23(2011)年度比(*61)で半減させる捕獲目標を設定している。令和5(2023)年度の捕獲頭数は、シカ72.3万頭(前年度比0.8%増)、イノシシ52.2万頭(前年度比11.5%減)(*62)であった。半減目標達成に向けては引き続き捕獲強化が必要であり、シカの生息頭数が増加している地域を対象とした集中的な捕獲や県境をまたぐ捕獲の強化、効果的・効率的な捕獲に向けたICT等の新技術の普及、捕獲従事者の育成等を実施している。

林野庁では、森林整備事業により、森林所有者等による造林等の施業と一体となった防護柵等の被害防止施設の整備や、囲いわな等による鳥獣の誘引捕獲等に対する支援を行うとともに、シカ等による森林被害緊急対策事業等により、林業関係者が主体的に行う捕獲や捕獲技術の実証、森林内での捕獲を促進するための生息場所の確認、捕獲個体処理施設の配備等、捕獲に当たっての条件整備への支援を行っている。

国有林野においても、森林管理署等が実施するシカの生息・分布調査等の結果を地域の協議会に提供し、知見の共有を図るとともに、効果的な被害対策の実施等に取り組んでいる(*63)。

また、クマ類による人身被害が人の生活圏や森林内で多発している状況を踏まえて、令和6(2024)年4月、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」の一部が改正され、クマ類が指定管理鳥獣に指定されるとともに、「クマ被害対策施策パッケージ」が公表された。同パッケージでは、関係省庁が連携して総合的な対策を実施することにより、国民の安全・安心を確保するとともに、クマ類の地域個体群を維持しつつ人とクマ類のすみ分けを図ることで、クマ類による被害を抑制することとしている。林野庁では、クマ類の生息環境の保全・整備として、針広混交林や広葉樹林への誘導、広葉樹の病害虫被害の防除に取り組むこととしている。

(*61)平成23(2011)年度におけるシカの個体数は310万頭、イノシシの個体数は121万頭(環境省における令和3(2021)年度末時点の推定値)。

(*62)環境省速報値。シカの捕獲頭数は、北海道のエゾシカを含む数値。

(*63)国有林野における鳥獣被害対策等については、第4章第2節(1)199-200ページを参照。

(「松くい虫」による被害の状況)

松くい虫(*64)被害は、マツノザイセンチュウという体⾧約1mmの外来の線虫が、在来のマツノマダラカミキリ等に運ばれてマツ類の樹体内に侵入し枯死させるマツ材線虫病である。松くい虫被害は、⾧期的に減少傾向にあるものの、北海道を除く46都府県で確認されており、我が国最大の森林病害虫被害である。

令和5(2023)年度の松くい虫被害量(材積)は31.5万m3で、夏季の高温少雨等により前年度比26.7%増となった(資料1-29)。

林野庁は、令和7(2025)年度までに、保全すべき松林(*65)の被害率が1%未満に抑えられている都府県の割合を100%とする目標を設定しており、令和5(2023)年度は87%となっている。また、保全すべき松林の被害先端地域(*66)の被害率が全国の被害率を下回ることも目標としているが、令和5(2023)年度における全国の被害率0.32%に対し、被害先端地域は0.37%となっている。

これらの目標達成に向け、都府県と連携しながら、保全すべき松林を対象として、薬剤散布・樹幹注入等の予防と被害木を伐倒してくん蒸処理を行うなどの駆除を支援するとともに、マツノザイセンチュウに対して抵抗性を有する抵抗性マツの植栽や、保全すべき松林の周辺における広葉樹等への樹種転換を推進している。

抵抗性マツについては、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種センターが品種の開発を行い、令和5(2023)年度までに611品種を開発している(*67)。令和5(2023)年度には、これらを用いた抵抗性マツの苗木が81万本生産され、マツ苗木の約8割を占めるようになっている(*68)。また、より抵抗性の高い第2世代のアカマツとクロマツを開発し、原種苗木の生産・配布を始めている。さらに、林野庁では、令和5(2023)年度から、抵抗性マツで造成された海岸防災林における松くい虫被害リスクと効果的な被害対策に関する調査を開始した。

(*64)松くい虫は、森林病害虫等防除法により、「森林病害虫等」に指定されている。

(*65)保安林等公益性の高い森林を対象に都道府県知事等が高度公益機能森林又は地区保全森林として定めた松林。

(*66)高緯度、高標高等被害拡大の先端地域となっている区域。

(*67)林野庁研究指導課調べ。

(*68)林野庁整備課調べ。

(ナラ枯れ被害の状況)

「ナラ枯れ」は、ナラ菌が体⾧5mm程度の甲虫であるカシノナガキクイムシ(*69)によってナラ類やシイ・カシ類の樹体内に持ち込まれ樹木を枯死させるナラ・カシ類萎凋(いちょう)病である。

令和5(2023)年度のナラ枯れによる枯死や倒木等の被害は北海道で初めて確認されるなど、44都道府県で発生しており、被害区域が拡大している。被害量(材積)は13.0万m3で、前年度から12%減少したものの、依然として高水準で推移している(資料1-30)。また、令和6(2024)年度には、愛媛県で初めて被害が確認された。林野庁では、特に守るべき樹木及びその周辺において、健全木への粘着剤の塗布やビニールシート被覆等による侵入予防と被害木のくん蒸による駆除等を推進するとともに、令和5(2023)年度から被害拡大地域の状況や防除対策の効果、被害木を含めた広葉樹材の利活用等についての実態調査を開始した。また、ナラ枯れ被害は高齢化した森林の大径木に多くみられることから、伐採・更新を行い若返らせることによる被害を受けにくい健全な森林づくりを推進している。

(*69)カシノナガキクイムシを含むせん孔虫類は、森林病害虫等防除法により、「森林病害虫等」に指定されている。

(外来カミキリムシの確認)

国際自然保護連合(IUCN)が世界の侵略的外来種ワースト100に挙げているツヤハダゴマダラカミキリは、令和2(2020)年に兵庫県で発見されたことを皮切りに、本州各地で生息が確認されている。本種は、海外において幅広い樹種の樹木に甚大な被害を及ぼしており、その中の多くの樹種は日本国内の森林にも自生し被害を受ける可能性があることから、林野庁では、関係省庁や地方公共団体と連携して注意喚起や情報発信を行うなど監視強化に努めている。さらに、令和5(2023)年には、本種が「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物に指定されたことから、飼養や運搬等の禁止事項や防除を行う際の手続などについて周知している。

(林野火災の状況と対策)

令和5(2023)年における林野火災の発生件数は1,299件、焼損面積は844haであった(資料1-31)。

令和7(2025)年2月から3月にかけては、岩手県大船渡(おおふなと)市を始めとして、岡山県岡山市や愛媛県今治(いまばり)市などの各地で大規模な林野火災が相次いで発生した。大船渡市では、焼損面積が約2,900ha(令和7(2025)年3月28日時点調査中)に上り、1件当たりの規模としては過去60年で最大の林野火災となった。今回の林野火災が大規模化した要因は、極度の乾燥、局地的な強風、急傾斜と複雑な地形等の複合的な要因によるものと考えられる。

林野火災は、冬から春までに集中して発生しており、発生原因のほとんどは不注意な火の取扱い等の人為的なものである。このため、林野庁では、入山者が増加する春を中心に、消防庁と連携して「全国山火事予防運動」の実施やパトロールの強化などの啓蒙活動を行っている。また、令和6(2024)年度には、林野火災の発生の危険性が高い日と場所を特定した重点的な警戒活動を可能とするため、林野火災発生危険度予測システムを構築し普及方策の検討を行った。

コラム 岩手県大船渡(おおふなと)市における林野火災への対応

令和7(2025)年2月下旬に発生した岩手県大船渡市における林野火災は、約2,900ha(令和7(2025)年3月28日時点調査中)の林野が焼損する甚大な被害となった。農林水産省では、火災発生後、副大臣を本部⾧、大臣政務官を副本部⾧とする林野火災対策本部を設置するとともに、東北森林管理局及び三陸中部森林管理署においても対策本部を設置した。林野庁では、2月28日以降、岩手県に対して迅速な情報収集や技術支援のためのMAFF-SATを派遣し、鎮圧から3日後の3月12日には、林野庁と岩手県が合同で、森林被害の状況確認のためヘリコプターによる上空からの調査を実施した。また、3月17日には林野火災対策本部⾧と副本部⾧が、現地の農林水産関係被害状況を視察し、大船渡市⾧との意見交換を行った。さらに、大規模に延焼拡大した原因の調査等のため、消防庁、消防庁消防大学校消防研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所、林野庁が合同で、現地調査を開始した。

この火災により、高性能林業機械及び特用林産施設にも被害が及んだことから、被災者の生業の再建に向けては、被災した高性能林業機械及び特用林産施設の整備等への支援を行うこととしている。

被災した森林の再生に向けては、岩手県や大船渡市と連携し、復旧方針の検討やそのための調査に対して技術的な支援を行うとともに、3月28日に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害に指定されたことから、同法に基づく森林災害復旧事業により、被害木等の伐採・搬出、被害木等の伐採跡地における造林等に対して支援するほか、その後必要となる育林についても支援していくこととしている。くわえて、火災により機能が低下した森林において、今後の降雨等による土砂流出等の山地災害が発生するおそれがある箇所について治山対策を行うこととしている。

なお、今回の林野火災の消火活動においては海水が使用されている。平成29(2017)年5月に発生した岩手県釜石(かまいし)市の林野火災においても、同様に消火活動に海水が使用されており、その森林への影響については、発生1か月後の調査では一部の森林の土壌と樹勢に不良がみられたものの、発生4か月後の調査では不良と評価された箇所はなかったとされている。これは降雨により土壌中の塩分が流出したためと考えられている。

林野庁においては、こうした知見も踏まえつつ、関係機関との連携を図りながら、森林の早期の復旧・再生に向けて取り組んでいくこととしている。

資料:新井隆介・皆川拓「釜石市尾崎白浜・佐須地区における山火事消火のために海水が散布された森林土壌の化学性」(岩手県林業技術センター研究報告, 2018年26-4号)

(森林保険制度)

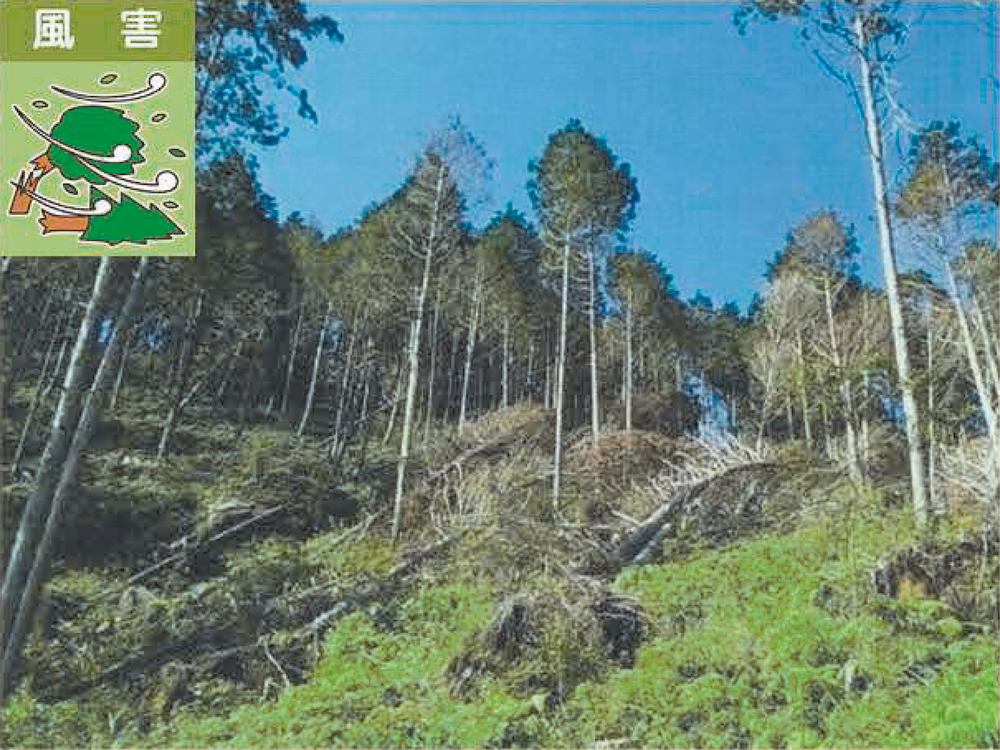

森林についての火災、気象災及び噴火災による損害を塡補する森林保険(*70)は、国立研究開発法人森林研究・整備機構が実施している。契約面積は、令和5(2023)年度末時点で52.6万haと減少傾向が続いているが、毎年、山火事や自然災害が発生しており、令和5(2023)年度は、火災、風害、干害等の災害による損害に対して、総額約3億円の保険金が支払われた(事例1-12)。

森林所有者が自ら災害に備える唯一のセーフティネットである森林保険を活用し、様々なリスクに備えることの有効性は、近年ますます高まっていることから、本制度の普及のため、公式キャラクターの活用や、YouTubeチャンネルで森林保険の解説動画を公開するなどSNSを活用した情報発信の強化に取り組んでいる。

事例1-12 令和5(2023)年度の森林保険損害塡補の例

森林保険は、火災、風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害、噴火災の8つの災害による損害を保険金の支払い対象としている。加入者は保険料の負担が必要となるが、災害が発生した場合の保険金支払いを通じて、林業経営の安定、被災箇所の早期復旧に大きな役割を果たしている。

令和5(2023)年度の森林保険の損害塡補件数は854件、損害塡補面積は約288haとなった。災害別の損害塡補面積は火災23ha、風害36ha、干害112ha等となっている。

例えば、福島県では、令和5(2023)年3月に土手の枯草から出た火が近くの小屋と山林に延焼し、焼損した民有林のうち、森林保険契約地ではスギ(14年生)が被害を受け、実損面積0.44haに対して119.7万円の保険金が支払われた。また鹿児島県では、令和5(2023)年8月の台風第6号による暴風や大雨により、多数の倒木や折損木が確認され、森林保険契約地ではヒノキ(50年生)が被害を受け、実損面積1.05haに対して429.5万円の保険金が支払われた。そのほか、岡山県では、令和4(2022)年の夏、平年に比べて、平均気温が高く降水量が少なかったことにより、森林保険契約地で春に植えた花粉症対策品種のヒノキ(1年生)が干害により枯死し、実損面積1.24haに対して101.4万円の保険金が支払われた。

このように地域を問わず発生する様々な気象災害等による損害に対して森林保険が活用されている。

(*70)森林保険法に基づく公的保険。

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219