第1部 第1章 第3節 森林保全の動向(2)

(2)山地災害等への対応

(治山事業の目的及び実施主体)

治山事業(*52)は、森林の有する公益的機能の確保が特に必要なものとして指定される保安林等において、山腹斜面の安定化や荒廃した渓流の復旧整備等を実施するものであり、森林の維持・造成を通じて森林の機能を維持・向上させ、山地災害等から国民の生命・財産を守ることに寄与するとともに、水源の涵(かん)養や、生活環境の保全・形成を図る重要な国土保全施策の一つである(事例1-10)。

民有林野内は都道府県が、国有林野内は国(森林管理局)が実施主体となる。また、民有林野内であっても事業規模の大きさや高度な技術の必要性を考慮し、国土保全上特に重要と判断されるものについては、都道府県の要請を踏まえ国が実施主体となる場合がある(民有林直轄治山事業)。

事例1-10 令和6年8月に発生した大雨における北海道の治山施設の効果

令和6(2024)年8月27日から9月1日にかけて、台風第10号等の影響により、九州地方や四国地方等において線状降水帯が発生するなど、全国各地の広い範囲で記録的な大雨となり、北海道では12地点で1時間降水量の観測史上1位の値を更新した。

このような中、北海道厚真町(あつまちょう)幌内(ほろない)地区では、平成30年北海道胆振東部地震による山地の荒廃を受けて設置していた治山ダム(令和2(2020)年度完成)が、渓床勾配を緩和していたため、今回の大雨により流下した土砂等が渓床に堆積し下流への流出が抑制された結果、当地区における山地災害による被害を防止した。

(*52)森林法で規定される保安施設事業及び地すべり等防止法で規定される地すべり防止工事に関する事業。

(山地災害等の発生状況、迅速な対応及び復旧状況)

気候変動の影響により、短時間強雨の年間発生回数が増加し、線状降水帯の発生等により期間中の総降水量が増加する傾向がみられる。また、このような大雨の激化・頻発化等により激甚な山地災害が発生している。令和6(2024)年は、令和6年能登半島地震、梅雨前線による大雨、9月20日からの大雨や台風第10号等により、山地災害等の被害箇所は、林地荒廃931か所、治山施設168か所、林道施設等8,963か所の計10,062か所、被害額は約1,759億円に及んだ(資料1-27)。

このような山地災害等の発生に対し、林野庁では、初動時の迅速な対応に努めるとともに、特に大規模な被害が発生した場合には、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)との協定に基づく人工衛星からの緊急観測結果の被災県等への提供、ヘリコプターやドローンを活用した被害状況調査、被災地への職員派遣(農林水産省サポート・アドバイスチーム(MAFF-SAT))等の技術的支援及び災害復旧等事業の採択等を通じて、早期復旧に向けて取り組んでいる。令和6(2024)年については、16県へ延べ412人をMAFF-SATとして派遣したほか、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所等との合同の現地調査等、応急対策や復旧工法に関する技術的助言を行った。

令和6年能登半島地震については、大規模な山腹崩壊の復旧を集中的に進めるため、令和6(2024)年3月から林野庁直轄による復旧事業を開始するとともに、同年4月には直轄事業の円滑な実施のため、近畿中国森林管理局石川森林管理署に「奥能登地区山地災害復旧対策室」を設置した。同室では、地元説明会の実施や関係機関との調整をきめ細かく行い、事業内容等に関して地域の理解を得つつ事業の実施に取り組んでいる。復旧対策については、道路や人家に近接した危険性の高い箇所では、二次被害防止のため倒木の除去や大型土のうの設置等の応急対策を実施し、順次、治山ダムの設置など本復旧工事に着手した。同年9月には、10年間を復旧期間とする民有林直轄治山事業に着手し、直轄事業区域全体を対象として崩壊地や荒廃した渓流の復旧整備を進めている。また、被災地域における警戒避難体制の構築等に資するため、同年7月から、国土地理院と連携して取得した航空レーザ計測データについて石川県等の関係機関への提供を開始した(事例1-11)。

同年9月20日からの大雨により、令和6年能登半島地震に伴い発生した山腹崩壊地の被害の拡大や、新たな山腹崩壊も多数発生した。この対応として、地震後に取得した航空レーザ計測データを活用し、大雨後の被害状況把握や復旧計画の策定に向けた技術支援を行った。また、災害復旧等事業の円滑な実施のため、災害査定の簡素化・効率化等に取り組み、被災自治体の負担軽減を図りつつ、早期復旧に着手できる措置を行った。

なお、令和6(2024)年は、全国で248地区の災害復旧等事業の採択を行い、各地において復旧対策を実施している。

これまで取り組んできた大規模な山地災害からの復旧状況については、平成30年北海道胆振東部地震では、令和2(2020)年度までに54地区の災害関連緊急治山事業が完了し、令和5(2023)年度には同事業に続き、継続的に復旧対策を行ってきた治山激甚災害対策特別緊急事業が全て完了した。平成30年7月豪雨では、甚大な被害を受けた広島県において、民有林直轄治山事業により、インフラ周辺地域における治山ダムの設置等が計画的に進められている。令和4(2022)年に新潟県や青森県等で甚大な被害をもたらした7月、8月の大雨や、宮崎県や熊本県で被害のあった台風第14号、静岡県や⾧野県で被害のあった台風第15号では、令和7(2025)年3月末時点で、181地区の災害復旧等事業が完了し、地域の安全・安心の確保を図っている。

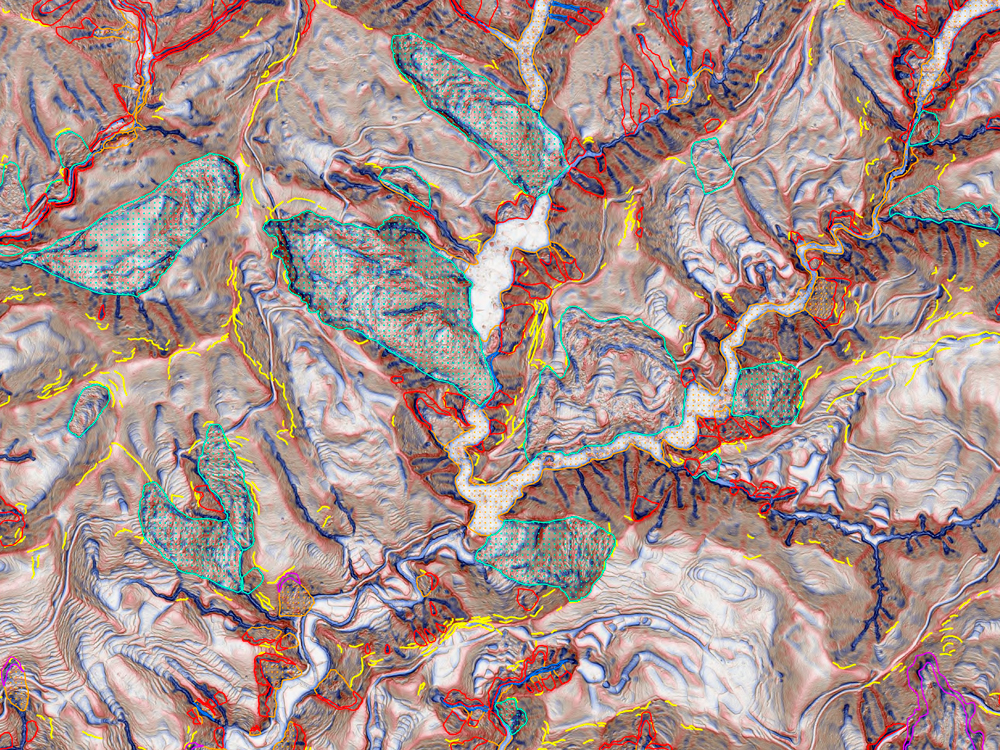

事例1-11 令和6年能登半島地震における航空レーザ計測の活用

石川県では、令和6年能登半島地震による山地災害や林道施設等の早期復旧を図るため、令和6(2024)年1月に閣議決定された「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」の一環として、林野庁が国土地理院と連携して実施した航空レーザ計測データの成果を活用し、被災地の復旧・復興に取り組んでいる。

具体的には、亀裂や崩壊箇所の把握が可能な微地形表現図等を活用した目視での確認が困難な危険箇所の早期把握、崩壊箇所や堆積域のデータを活用した治山事業計画の検討、地震に伴う地形変化量データを活用した測量・設計の効率化等に取り組んでいる。

これらのデータの活用も進めながら、復旧業務の効率化・円滑化を図っている。

(防災・減災、国土強靱(じん)化に向けた取組)

「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(令和2(2020)年12月閣議決定)において重点的に取り組むべきとされている、人命・財産の被害を防止・最小化するための対策として、林野庁では、山地災害危険地区(*53)や重要なインフラ施設周辺等を対象とした治山対策及び森林整備に取り組むとともに、あらゆる関係者で協働して水災害対策を実施する「流域治水(*54)」の取組を関係省庁と連携して推進しており、具体的には、森林の保水力の維持・向上のための対策、砂防事業と連携した土砂・流木の流出抑制対策を実施している。

また、林野庁では、令和2(2020)年度に学識経験者を交えて「豪雨災害に関する今後の治山対策の在り方検討会」を開催し、令和3(2021)年3月に、激甚化する山地災害・洪水被害に対応するため重点的に取り組むべき治山対策の方向性を取りまとめた。これを踏まえ、森林・林業基本計画及び全国森林計画において、土砂流出量の増大や流木災害の激甚化等に対応して、きめ細かな治山ダムの配置等による土砂流出の抑制や渓流域での流木化のおそれのある危険木の伐採等を推進するとともに、洪水被害が甚大になることが懸念される中、保安林整備と山腹斜面の雨水の分散を図る筋工(*55)等の組合せによる森林土壌の保全強化を進めることとしている。

さらに、既存治山施設を有効活用するため、補修や機能強化(かさ上げ、増厚、流木捕機能の付加等)を各地で進め、効率的な事前防災対策につなげている。

これらの事業の実施に当たっては、急峻な地形など厳しい現場条件での施工の増加等に対応して、安全かつ効率的に事業を実施するため、ICT等の活用を進めている。

これらに加え、地域における避難体制の整備等の取組と連携して、地域住民に対する山地災害危険地区の地図情報の提供、防災講座等のソフト対策を実施している。

林野庁では、治山対策を計画的に推進するため、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」において、土石流等の山地災害等リスクが高い山地災害危険地区の実施率向上等を重要業績評価指標(KPI)として設定している。また、森林整備保全事業計画においては、治山事業の実施により周辺の森林の山地災害防止機能等が確保される集落数の増加を目標として設定している。具体的には、令和10(2028)年度までに6万500集落を目標としている(基準値5万8,100集落(令和5(2023)年度))。

令和5(2023)年6月に改正された「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」では、新たに国土強靱化実施中期計画を策定することとされており、国土強靱化推進会議において同計画の策定に向けた検討が進められている。

(*53)都道府県及び森林管理局が、山地災害により被害が発生するおそれのある地区を調査・把握しているものであり、昭和47(1972)年に調査が開始されて以来、事業実施箇所の選定等に活用している。

(*54)流域治水の取組については、「令和4年度森林及び林業の動向」特集第4節(2)21-22ページを参照。

(*55)山地斜面において、丸太を等高線に沿って配置し、地表水を分散させ表面侵食を防止するとともに、土壌を保持し雨水の浸透を促進する工法。

(海岸防災林の整備)

我が国の海岸では、飛砂・風害、潮害等を防ぐため、マツ類を主体とする海岸防災林の整備・保全が全国で進められてきた。これに加え、東日本大震災では海岸防災林が津波エネルギーの減衰や到達時間の遅延、漂流物の捕捉等の被害軽減効果を発揮したことを踏まえ、平成24(2012)年に、海岸防災林の整備を津波に対する「多重防御」施策の一つとして位置付け(*56)、被災した海岸防災林の再生及び全国的な海岸防災林の整備を進めている。

具体的には、根の緊縛力を高め、根返りしにくい林帯を造成するため、盛土による生育基盤の確保、植栽等の整備を進めてきたところであり、今後は、海岸部は地下水位が高いエリアが多いことに留意した適切な保育管理等を通じて、津波に対する被害軽減を含む潮害の防備、飛砂・風害の防備等の機能が総合的に発揮される健全な海岸防災林の育成を図ることとしている。林野庁は、令和10(2028)年度までに、適切に保全されている海岸防災林等の割合を100%とする目標を定めている(基準値98%(令和5(2023)年度))。

(*56)中央防災会議防災対策推進検討会議「防災対策推進検討会議 最終報告」(平成24(2012)年7月31日)

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219