第1部 第1章 第2節 森林整備の動向(5)

(5)森林経営管理制度及び森林環境税・森林環境譲与税

(ア)森林経営管理制度

平成31(2019)年4月に森林経営管理法が施行され、市町村が主体となって森林の経営管理を行う森林経営管理制度が導入された。

同制度では、市町村が、森林所有者に対して、経営管理の現況や今後の見通しを確認する調査(以下「意向調査」という。)を実施した上で、市町村への委託希望の回答があった場合には、市町村が森林の経営管理を受託することが可能となる。市町村は、森林の経営管理を受託する際に経営管理権集積計画(*30)を策定し、受託した森林のうち、林業経営に適した森林は、経営管理実施権配分計画(*31)を策定した上で、一定の要件を満たす地域の民間事業者(*32)に再委託する。再委託を受けた林経営者(*33)は主伐・再造林を含む森林整備を実施する。一方、林業経営に適さない森林は、市町村森林経営管理事業等により市町村が自ら管理する。

また、所有者の一部又は全部が不明な場合等に、所有者の探索や公告、都道府県知事による裁定など一定の手続を経て、市町村に経営管理権を設定することを可能とする特例(所有者不明森林等の特例)も措置されている。

同制度を活用した森林整備は全国で進められており、制度の推進に当たっては、周辺市町村の関係者との連携による体制整備や都道府県等による市町村支援等、地域の状況に応じて様々な取組が展開されている(事例1-4)。

事例1-4 地域に応じた森林経営管理制度の取組

恵那市では、森林経営計画が作成されておらず施業履歴がない私有林人工林について、主に防災の観点から、森林経営管理制度を活用し、森林整備を実施することとしている。

令和5(2023)年度までに、430.78haの経営管理権集積計画を策定し、市町村森林経営管理事業により364.06haの間伐を実施した。令和6(2024)年度以降も意向調査を実施するとともに、市への委託希望があった森林について、経営管理権集積計画を策定し、森林整備を推進している。

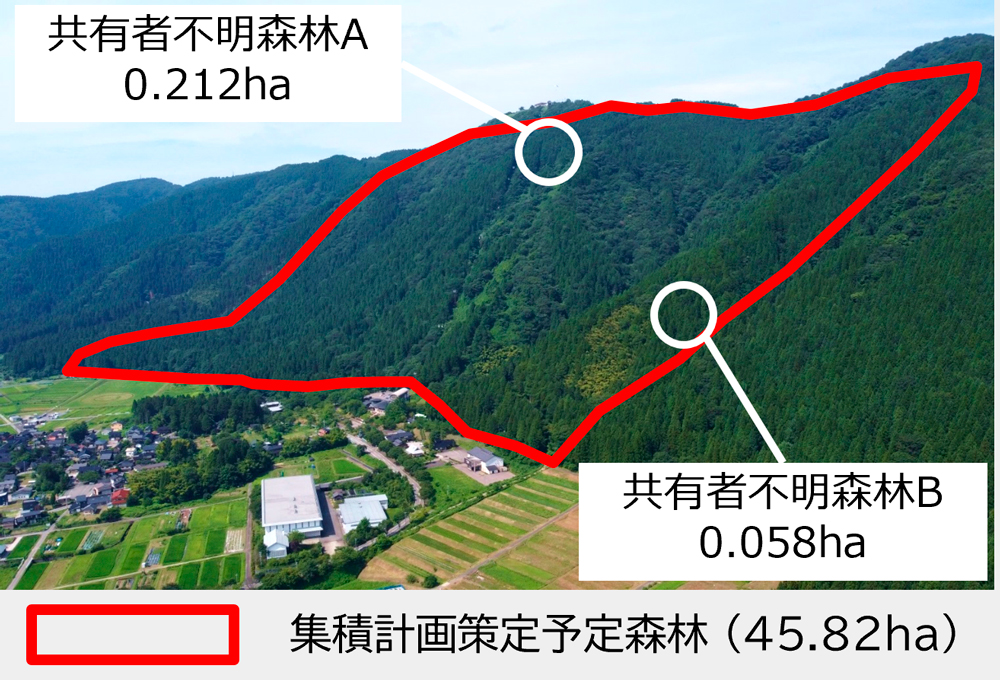

白山市では、経営管理権集積計画策定予定の森林45.82haのうち、0.27haの人工林について共有者の一部が不明であったため、共有者不明森林の特例措置を活用することとした。

令和6(2024)年5月に、特例措置の手続として経営管理権集積計画案の公告を開始し、6か月以内に異議の申出がなかったため、経営管理権を設定した。市は、周囲の経営管理権集積計画策定森林と合わせて経営管理実施権配分計画を策定し、間伐、主伐・再造林を実施する予定としている。

京都府では、林業の専門知識を有する職員が不在であるなど、本制度の執行体制が不十分な市町村に対して体制面及び技術面で支援するため、令和2(2020)年度に一般財団法人京都森林経営管理サポートセンターを設立した。市町村支援に当たっては、府から同センターに相談窓口業務を委託するほか、同センターが森林現況調査や意向調査、経営管理権集積計画案の作成など、本制度に係る様々な業務を市町村から直接受託することで、取組の推進に大きく貢献している。

(*30)市町村が森林所有者から森林の経営管理を受託する(市町村に経営管理権を設定する)際に策定する計画。

(*31)市町村が経営管理権を有する森林について、林業経営者への再委託を行う(経営管理実施権の設定をする)際に策定する計画。

(*32)民間事業者については、1)森林所有者及び林業従事者の所得向上につながる高い生産性や収益性を有するなど効率的かつ安定的な林業経営の実現を目指す、2)経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められるといった条件を満たす者を都道府県が公表している。

(*33)経営管理実施権の設定を受けた民間事業者。

(イ)森林環境税・森林環境譲与税

(税制の概要)

平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設された。

森林環境税は、令和6(2024)年度から課税が開始され、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されている。森林環境譲与税は、市町村による森林整備等の財源として、森林環境税の収入額を、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按(あん)分して譲与されている。

(森林環境譲与税の使途と活用状況)

森林環境譲与税は、令和元(2019)年度から先行して譲与されており、その使途は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充て、都道府県においては、市町村の支援等に関する費用に充てるものとされている。譲与額は令和元(2019)年度の総額200億円から段階的に引き上げられ、令和6(2024)年度以降は平年度で総額約600億円が譲与される。

市町村及び都道府県における活用額は、令和4(2022)年度の399億円から令和5(2023)年度は464億円に増加しており、令和6(2024)年度の予定では602億円となっている。市町村における取組状況を使途別にみると、令和5(2023)年度は、全体の81%の市町村が間伐等の森林整備関係、38%の市町村が人材育成・担い手の確保、60%の市町村が木材利用・普及啓発に取り組んだ。取組実績としては、令和5(2023)年度の間伐等の森林整備面積は約5.2万haで、令和元(2019)年度の約9倍になるなど、取組が着実に進展している。また、流域の上流と下流などの関係にある地方公共団体が連携した取組も広がりをみせており、令和5(2023)年度は48件の取組が実施された(*34)(資料1-21、事例1-5)。

森林環境譲与税の活用を促進するため、林野庁と総務省は、令和4(2022)年度から、市町村が森林環境譲与税を活用して実施可能な具体的な取組項目を整理した「森林環境譲与税を活用して実施可能な市町村の取組の例」を公表している。

また、森林環境譲与税の譲与基準については、令和6年度税制改正により、私有林人工林面積の譲与割合を10分の5から100分の55に、人口の譲与割合を10分の3から100分の25とする見直しが行われた。

令和6(2024)年度からの課税開始も踏まえ、今後とも、森林環境譲与税に対する国民の理解が深まるよう、市町村等における森林環境譲与税の一層の有効活用を促すとともに、森林環境譲与税を活用した取組成果の一層の情報発信に取り組むこととしている。

事例1-5 森林環境譲与税を活用した取組(注)

美作市は、岡山県内でもニホンジカの生息数が多く、新植地での苗木の食害が毎年発生している。今後増加していく主伐後の再造林の推進のためにも、食害対策の低コスト化の取組が必要となっている。

このため、市有林の新植地0.96haにおいて、759mのシカ防護柵と3種類(計300本)の単木保護資材による食害防止対策を試験的に実施し、その有効性及び作業効率等について検証を行った。【事業費:528万円】

東京都と東京都内12区市町村(千代田区、中央区、台東区、品川区、荒川区、葛飾区、八王子(はちおうじ)市、青梅(おうめ)市、あきる野(の)市、日(ひ)の出町(でまち)、檜原村(ひのはらむら)及び奥多摩町(おくたままち))は、令和5(2023)年度に「森林環境譲与税の活用に係る都内連携に関する協定」を締結した。

同協定により、森林を持たない特別区と森林を持つ多摩地域の市町村が連携して持続可能な森林循環の確立に向けた広域的な取組を推進し、同年度は、特別区の譲与税を活用し、あきる野市の市有林16.53haと奥多摩町の町有林2.73haの間伐を実施した。【事業費:267万円】

奈良県内の市町村では、林務行政の専門職員が配置されていない場合が多く、地域の森林環境管理を担う人材の確保が課題となっている。

このため、奈良県職員として採用した者を「奈良県フォレスターアカデミー」で2年間修学させた後、「奈良県フォレスター」として、令和5(2023)年度には7市町村に⾧期間派遣し、森林環境管理に関する総合的なマネジメントを行っている。五條(ごじょう)市、吉野町(よしのちょう)、黒滝村(くろたきむら)、野迫川村(のせがわむら)、東吉野村(ひがしよしのむら)の5市町村では派遣に係る人件費に譲与税を充当している。【事業費:567~751万円(5市町村)】

茨木市では、公共施設の整備に当たって、茨木市木材利用基本方針に基づき木材利用の促進を図っている。

令和5(2023)年度は、文化・子育て複合施設の新築に当たり、国産材を54.7m3活用して、内装及び家具の一部木質化を実施した。

意匠上重要な部分を木質化することにより、デザイン性が高まったほか、木に包まれた屋内遊び場は自然を感じる空間となっている。【事業費: 7,667万円】

注:事業費は森林環境譲与税を財源とした額を記載。

(*34)地方公共団体への聞取り結果による。地方公共団体により様々な形の連携があるため、必ずしも全ての取組を網羅したものではない。

(ウ)市町村に対する支援

森林経営管理制度を円滑に進めるためには、市町村の役割が重要であるが、林務担当職員が不足している市町村もある。このため、林野庁では、人材育成、体制整備等を通じて、市町村の支援に取り組んでいる。

人材育成については、市町村への技術的助言・指導を行う者(通称:森林経営管理リーダー)を養成するため、都道府県の地方機関やサポートセンター等の職員を対象とする「森林経営管理リーダー育成研修」を開催しており、6年間に43か所で開催し、計923人が参加した。令和5(2023)年度からは、内容の見直しを行い、所有者探索の机上演習、地域課題解決に向けたグループワーク、市町村講師による先進事例の紹介等を通じて、実践的人材の育成を図っている。また、都道府県・市町村等が開催する説明会・研修会に、講師として林野庁職員を派遣している。

体制整備については、市町村が森林・林業の技術者を雇用する「地域林政アドバイザー制度(*35)」の活用を促している。林野庁は、アドバイザー活用希望のある市町村の情報を技術者団体に提供するとともに、当該市町村の一覧を林野庁ホームページで公表している。令和5(2023)年度には、218の地方公共団体で334人のアドバイザーが活用された(事例1-6)。

このほか、都道府県でも、森林環境譲与税の活用により、市町村に提供する森林情報等の精度向上・高度化、都道府県レベルの事業支援団体の運営支援、市町村職員の研修等、地域の実情に応じた市町村支援の取組が展開されている。

事例1-6 岐阜県飛驒(ひだ)市における法人への業務委託による地域林政アドバイザー制度の活用

岐阜県飛驒市は、森林が約9割を占めている一方で、林務専門職員が不在の中、令和元(2019)年度から開始の森林経営管理制度への対応が追いつかなくなることを見据え、平成30(2018)年度から地域林政アドバイザー制度を活用して法人に業務委託している。

法人委託の目的として、豊富な知識や経験を有する専門人材が市の森林・林業行政に対して支援・助言を行う体制を構築し、市が主体となった森林経営及び管理の推進や、林務担当職員の早期の習熟度向上を図ることとしている。

業務委託を受けた法人から派遣された地域林政アドバイザーは、森林経営管理制度の計画的な実施に向けて、令和2(2020)年度に体制整備及び実施に当たっての基本方針の策定、対象森林と優先順位の決定に対する支援や助言を行った。また、令和3(2021)年度以降は、飛驒市が飛驒市森林集約化推進協議会に委託している意向調査、現地調査、現地立会確認、集積計画案作成等の業務に関する連絡・調整、実行支援等を継続して行っている。同市では、令和5(2023)年度末までに人工林において意向調査104.04ha、集積計画作成40.11ha、間伐35.41haが実施された。

そのほか、同市では、広葉樹林整備に係る基本方針に関する業務や里山林の整備及び管理に関する業務など、地域の実状に即した業務も含め、地域林政アドバイザーによる業務支援が行われている。

(*35)平成29(2017)年度に創設され、市町村が雇用(法人委託)する際に要する経費については、特別交付税の算定の対象となっている。なお、平成30(2018)年度から都道府県が雇用(法人委託)する場合も対象となった。

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219