第1部 第1章 第2節 森林整備の動向(6)

(6)社会全体で支える森林(もり)づくり

(全国植樹祭と全国育樹祭)

「全国植樹祭」は、国土緑化運動の中心的な行事であり、天皇皇后両陛下の御臨席を仰いで毎年春に開催されている。令和6(2024)年5月には、「第74回全国植樹祭」が岡山県で開催された。天皇皇后両陛下は、アカマツ、スギ(少花粉)、クロガネモチ等をお手植えになり、ヒノキ(少花粉)、ヤマザクラ等をお手播きになった(資料1-22)。令和7(2025)年には、「第75回全国植樹祭」が埼玉県で開催される予定である。また、「全国育樹祭」は、皇族殿下の御臨席を仰いで毎年秋に開催されている。令和6(2024)年10月には、「第47回全国育樹祭」が秋篠宮皇嗣同妃両殿下の御臨席の下、福井県で開催された。令和7(2025)年には、「第48回全国育樹祭」が宮城県で開催される予定である。

(多様な主体による森林(もり)づくり活動が拡大)

NPOや企業、ボランティア団体等の多様な主体により、植栽、下刈り、除伐、間伐、枝打ち等の森林(もり)づくり活動が行われている。

近年、SDGsや地球温暖化防止、生物多様性保全への関心の高まりや、ESG投資(*36)の流れが拡大する中、企業活動に持続可能性が求められていることから、企業の社会的責任(CSR)活動や自然資本に対する取組(*37)として、森林(もり)づくりに関わろうとする企業が増加しており、顧客、地域住民、NPO等との協働、募金等を通じた支援、企業の所有森林を活用した地域貢献など多様な取組が行われている。企業による森林(もり)づくり活動の実施箇所数は増加しており、令和5(2023)年度は1,963か所であった(資料1-23)。

林野庁では、森林(もり)づくり活動を行いたい企業等と森林ボランティア団体等とのマッチングや植栽場所のコーディネート等の取組を支援している。

このほか、平成20(2008)年に開始された「フォレスト・サポーターズ」登録制度は、個人や企業などが日常の生活や業務の中で自発的に森林整備や木材利用に取り組む仕組みとなっており、その登録数は令和7(2025)年3月末時点で7.3万件となっている。

さらに、SDGsや2050年カーボンニュートラルの実現に貢献する森林(もり)づくりを推進することを目的として、令和4(2022)年に「森林(もり)づくり全国推進会議」が発足した。経済、地方公共団体、教育、消費者、観光等各界の企業・団体が会員となり、森林(もり)づくりに向けた国民運動を展開している。令和6(2024)年10月には第3回森林(もり)づくり全国推進会議が開催され、企業による森林整備、間伐材を利用した商品開発等の取組や、官民連携による未来につながる森林(もり)づくりの取組等を行っている会員からの事例報告に加え、地域の森林に関する課題に取り組む高校生のアイディア発表が行われた。今後も、企業等による森林(もり)づくり活動の普及啓発に引き続き取り組むこととしている。

(*36)従来の財務情報に加え、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)を判断材料とする投資手法。

(*37)企業における自然資本に対する取組については、特集第1節(2)7ページを参照。

(森林の地球温暖化防止への貢献等の見える化)

企業等が実施する森林整備の取組について、その成果を二酸化炭素吸収量として認証する取組が34都府県で実施されている(*38)。

林野庁では、このような企業等の取組の意義や効果を消費者やステークホルダーに訴求することの一助となるよう、森林による二酸化炭素吸収量等を自ら算定・公表しようとする場合における標準的な計算方法の周知を行っている(*39)。

また、カーボンニュートラルへの貢献や生物多様性保全等の観点から、企業等が実施した森林整備の認知度を高めるとともに、更なる取組の拡大・促進を図るため、顕彰制度「森林×ACT(アクト)チャレンジ」を令和4(2022)年に創設した。本制度への応募の際には、二酸化炭素吸収量の算定にこの標準的な計算方法等が活用されている。令和6(2024)年は、応募総数50件(森林づくり部門43件、J-クレジット部門7件)の中から、12件(グランプリ1件、優秀賞11件)を表彰した(*40)。

(*38)林野庁森林利用課調べ。

(*39)「森林による二酸化炭素吸収量の算定方法について」(令和3(2021)年12月27日付け3林政企第60号林野庁⾧官通知)

(*40)「森林×ACTチャレンジ」受賞者の紹介は46ページを参照。令和6(2024)年に「森林×脱炭素チャレンジ」から「森林×ACTチャレンジ」に名称を変更。

(森林関連分野の環境価値のクレジット化等の取組)

農林水産省、経済産業省及び環境省は、平成25(2013)年度から省エネ設備の導入、再生可能エネルギーの活用等による温室効果ガスの排出削減量や森林管理による温室効果ガス吸収量をクレジットとして国が認証する仕組み(J-クレジット制度)を運営している。森林整備を実施するプロジェクト実施者が森林吸収量の認証を受けてクレジットを発行し、それを企業や団体等が購入することにより、更なる森林整備等の推進のための資金が還流するため、地球温暖化対策と地域振興を一体的に後押しすることができる。企業等のクレジット購入者は、入手したクレジットを「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく算定・報告・公表制度(通称:SHK制度)における報告やカーボン・オフセット等に利用することができ、このような取組により、経済と環境の好循環が図られることが期待される。

J-クレジット制度のうち、森林吸収分野において、令和3(2021)年度には吸収量算定に係る現地調査に代えて航空レーザ計測データの活用を可能とするとともに、令和4(2022)年度には、主伐後の再造林実施による吸収源の確保に取り組むプロジェクト実施者等を後押しできるよう吸収量の算定方法を見直すなど、クレジットの創出を行いやすくする形で制度改正が行われた(*41)。

現在、森林吸収分野として承認されている森林経営活動、植林活動及び再造林活動の3つの方法論に基づき、平成25(2013)年度の制度開始から令和6(2024)年度末までの累計で261件の森林管理プロジェクトが登録されており、このうち令和6(2024)年度の新規登録件数は78件で過去最大となっている。クレジット認証量は、同期間の累計で139.6万CO2トンであり、このうち77.1万CO2トンが令和6(2024)年度に認証された(資料1-24)。認証量が大幅に伸びた主な要因は、認証見込量10万CO2トン超の大規模プロジェクトの認証が始まったことによるものであり、大規模プロジェクトの新規登録が近年増加していることから、今後も認証量の増加傾向が続くことが見込まれている。

再生可能エネルギーの分野では、木質バイオマス固形燃料の方法論が承認されており、令和7(2025)年3月時点で、90件のプロジェクトが登録され、クレジット認証量は181.7万CO2トンとなっている。

令和5(2023)年度以降は、J-クレジットを扱う取引プラットフォーム開設の動きが活発化している。東京証券取引所は、令和4(2022)年度に経済産業省から受託して実施した取引実証の経験と知見を活かし、令和5(2023)年度にカーボン・クレジット市場を開設し取引所取引を開始した。同市場における令和7(2025)年3月末時点での森林由来クレジットの取引実績は、累計8,200CO2トン、取引平均価格は1CO2トン当たり5,868円となっている(*42)。その他にも民間主導によるカーボンクレジット取引のためのオンラインプラットフォームが開設されるなどの動きがみられ、森林由来クレジットの取引に特化したプラットフォームも開設されている(事例1-7)。今後は、それぞれの特性を踏まえた取引が進むことにより、森林関連分野を含むJ-クレジット全体の取引が更に活性化することが期待される。

林野庁では、プロジェクト実施者となる森林・林業関係者の裾野拡大や森林由来J-クレジットの創出・活用拡大を後押しするため、「森林由来J-クレジット創出者向けハンドブック」や取組事例集等を作成し、制度の普及や優良事例の情報発信等に取り組んでいる。

事例1-7 森林由来J-クレジットの創出から販売まで一気通貫でサポートするプラットフォームを提供

全国森林組合連合会及び農林中央金庫は、株式会社日本オフセットデザイン創研(兵庫県神戸市)の協力の下、令和5(2023)年に開設した森林由来J-クレジット創出をサポートするプラットフォーム(ウェブシステム)であるFC BASE-C(注1)に続いて、令和6(2024)年3月には、同クレジットの販売をサポートするプラットフォーム、FC BASE-M(注2)を新たに立ち上げた。これにより、森林由来J-クレジットの創出から販売まで一気通貫でサポートすることが可能になった。

FC BASE-Cは、森林組合のための公式サポートウェブサイトとして、全国の森林組合向けに森林由来J-クレジットのプロジェクト登録からモニタリング報告、クレジットの創出までをサポートしている。

これに加えて、FC BASE-Mは、全国の森林組合、地方公共団体、企業等が創出した森林由来J-クレジットの販売・購入をサポートするほか、森林組合と共同でプロジェクトを行うパートナー企業の募集もサポートする。また、同ウェブサイトでは、都道府県別にプロジェクトを検索できるページが設けられており、各プロジェクトの実施者、森林の現況写真、クレジット販売収入の活用方法等の詳細な情報を誰でも自由に閲覧できるようにするなど、森林由J-クレジットに特化したプラットフォームとして広く情報を公開している。

FC BASE-Mの第一号案件として、大阪府森林組合(大阪府高槻(たかつき)市)及び一般社団法人大和森林管理協会(奈良県王寺町(おうじちょう))が創出した森林由来J-クレジットが、西日本旅客鉄道株式会社(大阪府大阪市)が展開する「e5489コーポレートサービス カーボンオフセットプログラム」と連携させる形で販売された。

本取組を通じて、林業現場により近い目線でサポートが提供されることで、全国の森林由来J-クレジットの認証件数と取引量の拡大や森林・林業への安定的な民間資金の流入による持続的な森林管理の促進等につながることが期待される。

注1:Forest Credit Base Createの略。

2:Forest Credit Base Marketの略。

(*41)J-クレジット制度の見直しについては、「令和4年度森林及び林業の動向」トピックス4(32-33ページ)を参照。

(*42)森林吸収分野以外の主なJ-クレジットである省エネルギー分野と再生可能エネルギー分野の取引実績はそれぞれ246,096CO2トン、527,943CO2トン、1CO2トン当たりの取引平均価格はそれぞれ2,001円、4,186円(電力と熱の加重平均)となっている。

(森林環境教育の推進)

森林内での様々な体験活動等を通じて、森林と人々の生活や環境との関係についての理解と関心を深める森林環境教育の取組が進められている。

その取組の一例として、学校林(*43)を活用し、植栽、下刈り、枝打ち等の体験や、植物観察、森林の機能の学習等が総合的な学習の時間等で行われている。学校林を保有する小中高等学校は全国で2,200校あり、その保有面積は1.6万haである(*44)。

また、子供たちが心豊かな人間に育つことを目的として、「緑の少年団」による森林(もり)づくり体験・学習活動、緑の募金等の奉仕活動等が行われている(*45)(事例1-8)。令和7(2025)年1月時点で、全国で2,994団体、31万人が加入している。

事例1-8 全国緑の少年団活動発表大会

令和6(2024)10月、秋篠宮皇嗣同妃両殿下の御臨席の下、第47回全国育樹祭の併催行事として、福井県福井市において「全国緑の少年団活動発表大会」が開催された。

今回の大会では、特に優れた活動を行っている団に授与される「みどりの奨励賞」を受賞した、小浜市加斗みどりの少年団(福井県)、北方小学校みどりの少年団(岐阜県)、わんぱく題楽緑の少年団(静岡県)、形埜みどりの少年団(愛知県)、篠栗小学校萩尾分校緑の少年団(福岡県)の5団が、日頃の学習活動や地域貢献活動、レクリエーション活動の内容や成果等について発表を行った。本大会は、緑の少年団の団員が互いの活動に触れ、交流を深める機会となっている。

緑の少年団の活動は、全国各地でそれぞれの地域の環境保全や緑化推進に大きく貢献しており、本大会を通じてその活動が広がることが期待される。次回の大会は、令和7(2025)年秋に宮城県での開催が予定されている。

さらに、高校生が造林手や木工職人等の名人を訪ね、一対一で聞き書きし技術や生き方を学び、その成果を発信する「聞き書き甲子園(*46)」については、令和6(2024)年度、74人の高校生が11市町村を訪れ聞き書きをするとともに、その成果発表の場となるフォーラムが令和7(2025)年3月に開催された。

くわえて、身近な森林を活用した森林環境教育に取り組む保育所・幼稚園・認定こども園が増えてきている。令和6(2024)年12月には、幼児期からの森林とのふれあいを一層推進するため、行政機関、専門家等による発表や意見交換等を行う「こどもの森づくりフォーラム(*47)」が、全国植樹祭の関連事業として愛媛県で開催された。

このほか、林野庁においては、林野図書資料館が、森林の魅力や役割、林業の大切さについて分かりやすく表現した漫画やイラストを作成・配布しており、地方公共団体の図書館等と連携した企画展示等や地域の小中学校等の森林環境教育に活用されている(資料1-25)。

(*43)学校が保有する森林(契約等によるものを含む。)であり、児童及び生徒の教育や学校の基本財産造成等を目的に設置されたもの。

(*44)公益社団法人国土緑化推進機構「学校林現況調査報告書(令和3年調査)」

(*45)公益社団法人国土緑化推進機構ホームページ「緑の少年団」

(*46)農林水産省、文部科学省、環境省、関係団体及びNPOで構成される実行委員会の主催により実施されている取組。平成14(2002)年度から「森の聞き書き甲子園」として始められ、平成23(2011)年度からは「海・川の聞き書き甲子園」と統合し、「聞き書き甲子園」として実施。

(*47)林野庁、関係団体及びNPOで構成される実行委員会の主催により実施。令和5(2023)年度から全国植樹祭の関連事業として開催。愛媛県は令和8(2026)年に全国植樹祭を開催予定。

(緑の募金による森林(もり)づくり活動の支援)

「緑の募金(*48)」には、、令和5(2023)年に総額約20億円の寄附金が寄せられた。寄附金は、1)水源林の整備や里山林の手入れ等、市民生活にとって重要な森林の整備及び保全、2)苗木の配布や植樹祭の開催、森林ボランティア指導者の育成等の緑化推進活動、3)熱帯林の再生や砂漠化の防止等の国際協力に活用されているほか、地震、台風、豪雨等の被災地における緑化活動や木製品提供等に対する支援にも活用されている(*49)(事例1-9)。

事例1-9 「緑の募金」を活用した令和6年能登半島地震被災地の支援

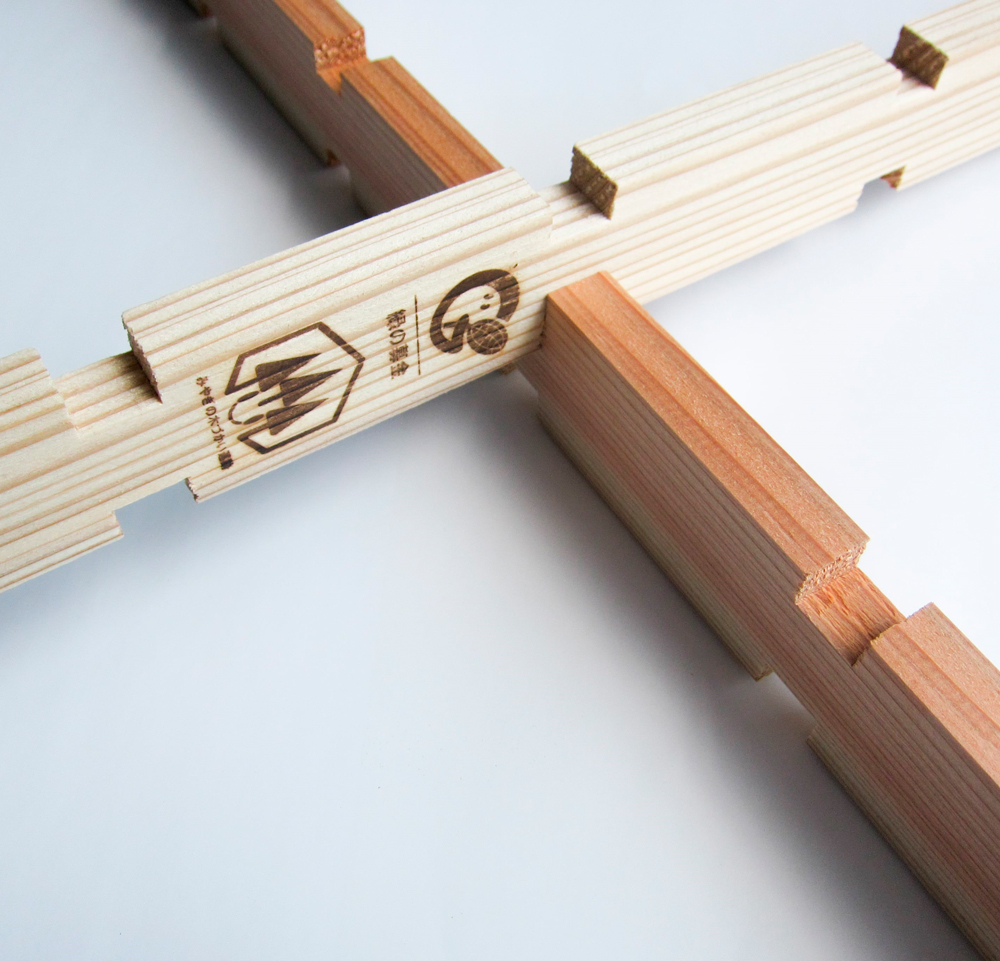

令和6(2024)年1月から5月にかけて実施された「緑の募金」では、令和6年能登半島地震の被災地支援として「復旧支援使途限定募金」が呼び掛けられ、同募金を活用して、間伐材等を使用した組立什器である「組手什(くでじゅう)(注)」を避難所等に提供する取組が行われた。

石川県を始め、宮城県、栃木県、岐阜県、愛知県、滋賀県の生産者等から提供された組手什は、公益社団法人石川県木材産業振興協会等が中心となり、12月末までに5市町(金沢市、七尾(ななお)市、輪島(わじま)市、珠洲(すず)市、能登町(のとちょう))にある避難所、支援物資の集配拠点、仮設住宅等50か所以上に約3万本が届けられた。

七尾市にある避難所では、衛生管理の観点から土足禁止とするため、下駄箱として組手什が活用されることとなり、避難者や災害ボランティア等が協力して236人分の下駄箱を組み立てた。また、輪島市の仮設住宅団地では、住環境改善を目的として、組手什を活用した柵を制作するワークショップが開催され、多くの入居者が参加した。被災者からは組手什の利便性に加え、木の香りや温もりを喜ぶ声が寄せられている。

緑の募金を運営する公益社団法人国土緑化推進機構は、仮設住宅団地や学校・保育所周辺への緑化活動等を通じて、今後も被災地の支援を継続していくこととしている。

(注)釘やねじを使用せずに木材をはめ込むだけで棚等が組み立てられる加工木材。

(*48)森林整備等の推進に用いることを目的に行う寄附金の募集。昭和25(1950)年に、戦後の荒廃した国土を緑化することを目的に「緑の羽根募金」として始まり、現在では、公益社団法人国土緑化推進機構と各都道府県の緑化推進委員会が実施主体として実施。

(*49)緑の募金ホームページ「災害復旧支援」

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219