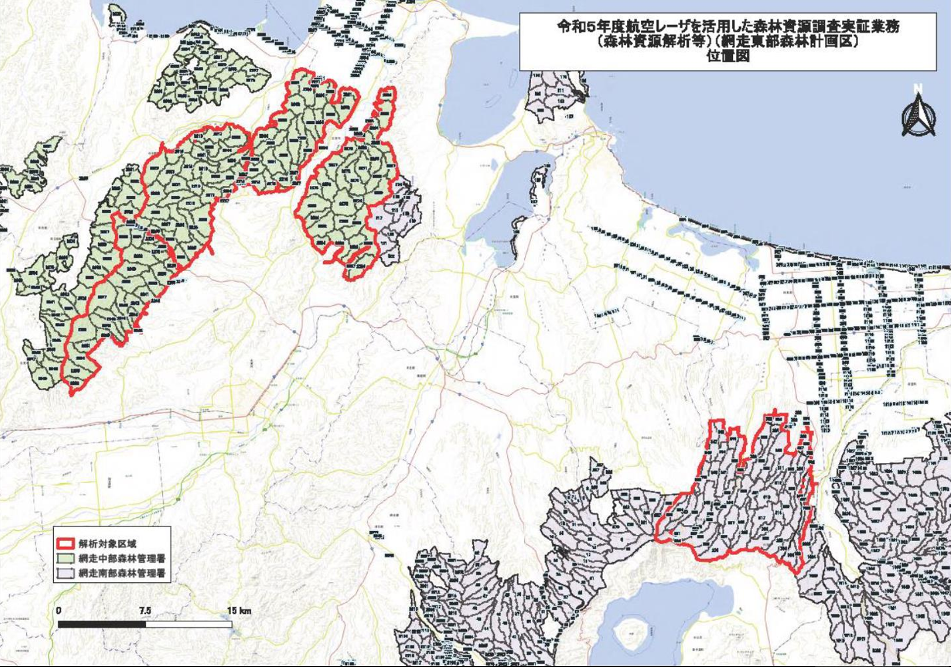

令和5年度航空レーザを活用した森林資源調査実証業務(森林資源解析等)(網走東部森林計画区)

- 業務報告書<一括ダウンロード>(PDF : 21,834KB)

- p1~6(1.業務概要、2.作業計画)(PDF : 2,434KB)

- p7~13(3-1 森林資源解析基礎資料作成)(PDF : 2,231KB)

- p14~24(3-2 現地調査)(PDF : 3,232KB)

- p25~38(3-3-1 林相区分判読、3-3-2 カンバ林抽出)(PDF : 5,755KB)

- p39~50(3-3-3 単木解析データ作成)(PDF : 3,479KB)

- p51~55(3-3-3 単木解析データ作成)(PDF : 3,768KB)

- p56~69(3-3-4 胸高直径の推定、3-3-5 針葉樹の蓄積推定)(PDF : 5,510KB)

- p70~77(3-3-7 広葉樹の蓄積の推定、3-3-8 混交林の蓄積の推定)(PDF : 2,402KB)

- p78~84(3-3-9 針葉樹・広葉樹・混交林の蓄積分布)(PDF : 2,999KB)

- p85~95(3-4 森林資源情報の活用データ整理、3-4-1 林小班・林相区分の樹種・成林状況整理)(PDF : 4,360KB)

- p96~99(3-4-2 森林調査簿更新資料の作成、3-4-3 マニュアルの更新・拡充)(PDF : 1,178KB)

- p100~107(3-5-1 航空レーザによる地位推定と蓄積比較)(PDF : 3,075KB)

- p108~115(3-5-2 既存樹高曲線との比較検証 ~ 3-7 森林資源情報の高度化に向けた提案)(PDF : 2,069KB)

- p116~121(3-8 森林資源解析結果活用に向けた講習会 ~ 4.作業体制)(PDF : 1,375KB)

1.業務概要

航空レーザ計測の成果に基づき森林資源解析等を行い、樹高、立木密度、蓄積等の森林資源情報を把握するとともに、効果的な森林資源調査手法を検討することを目的とした。

業務期間:令和5年8月9日~令和6年3月1日

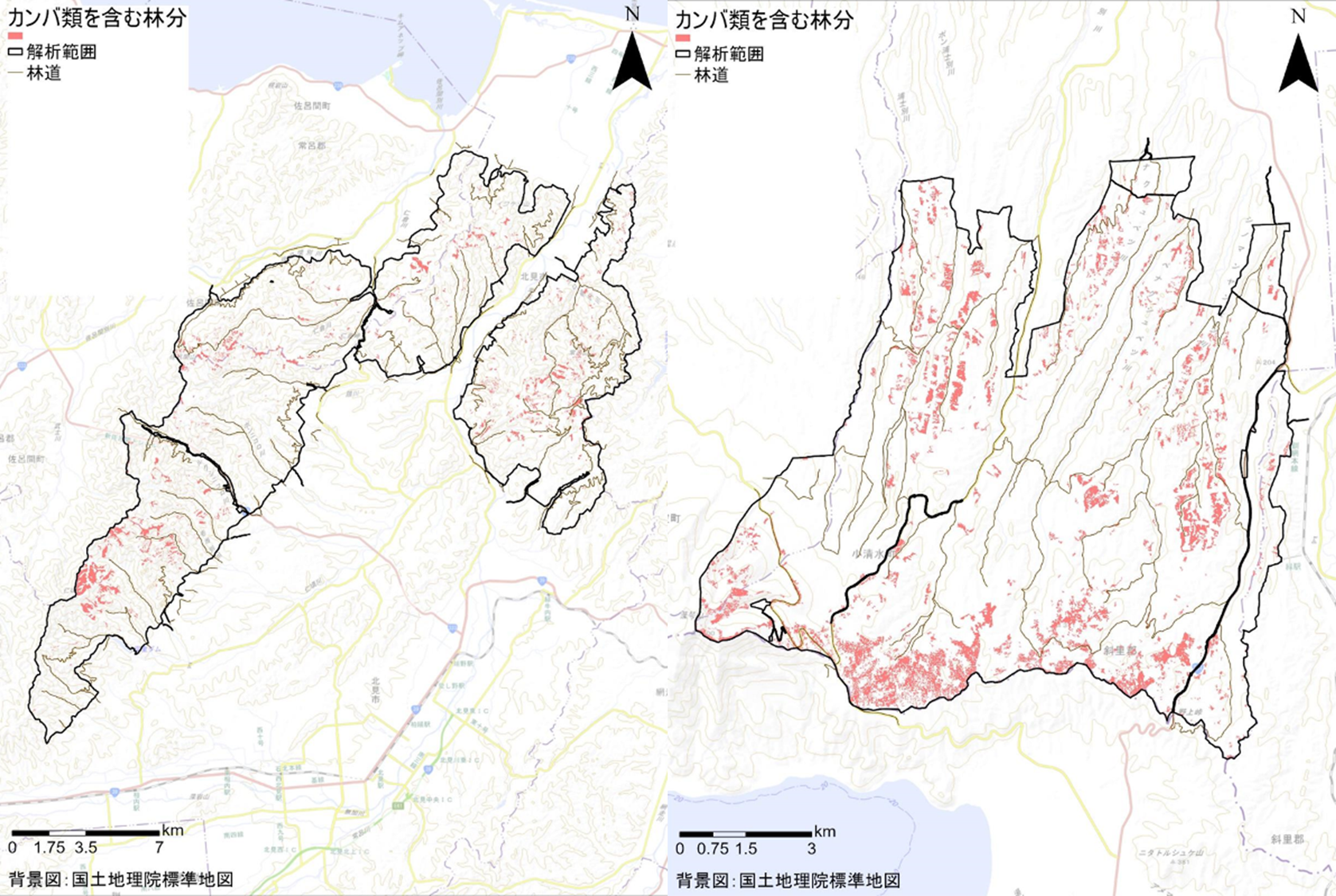

対象範囲:網走中部森林管理署及び網走南部森林管理署管内の国有林(362.67km²)

請負事業者:国際航業株式会社

<図1:業務対象範囲>

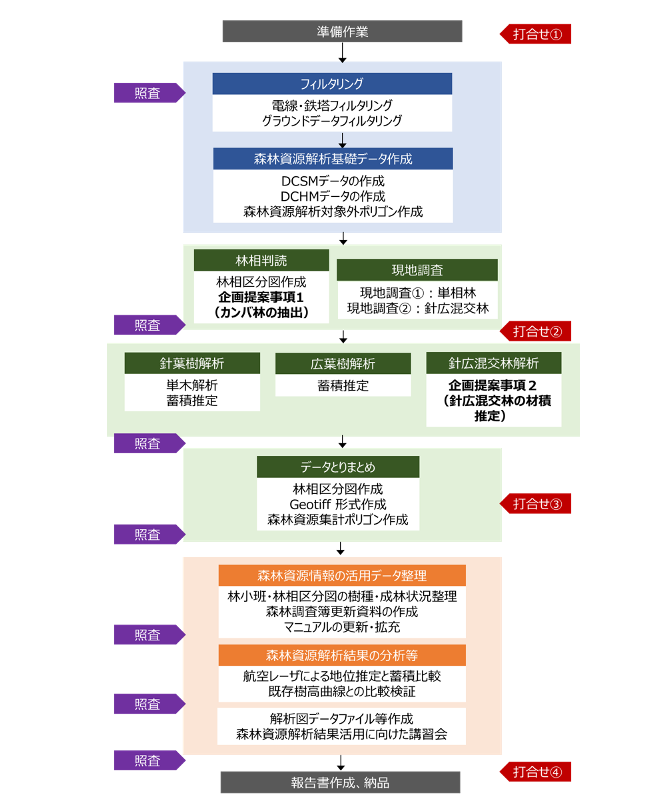

<図2:作業フロー>

2.業務成果

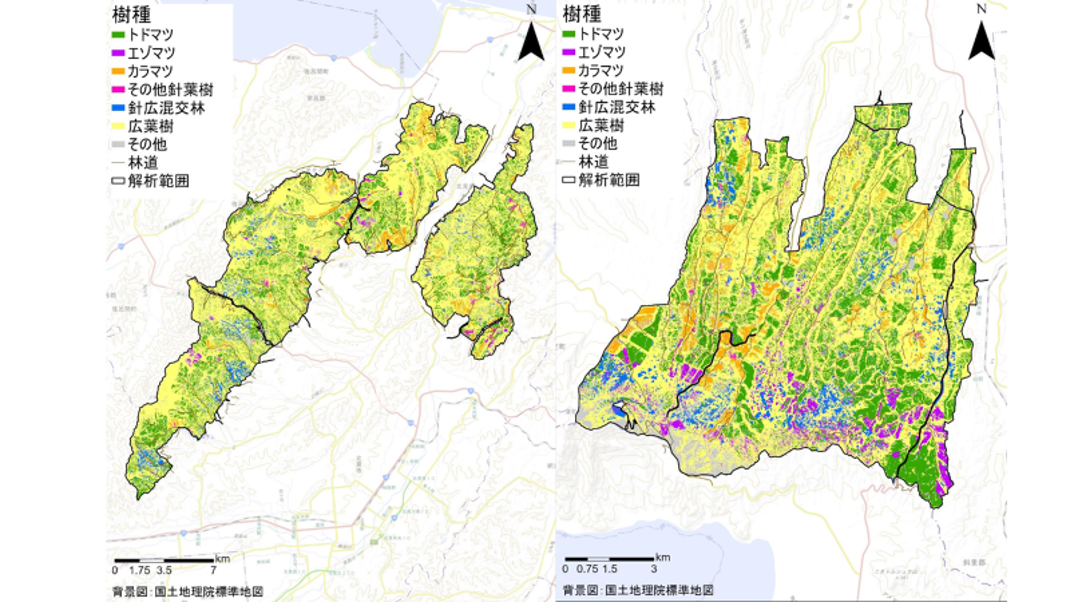

■林相判読

オルソフォト、DCHM データ等から林相区分データを作成した。対象区分は、トドマツ、エゾマツ、カラマツ、その他針葉樹、広葉樹、針広混交林、カンバ林とした。

<図3-1:林相区分図(網走中部)> <図3-2:林相区分図(網走南部)>

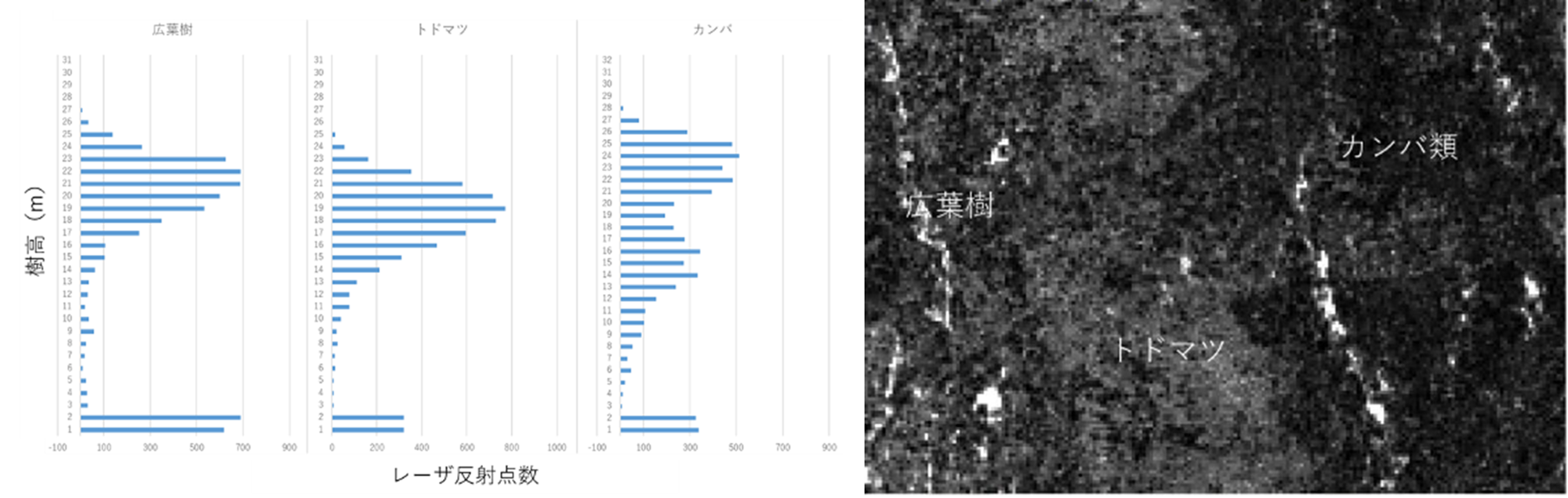

■カンバ林の抽出

広葉樹林について、カンバ類が優先する林分等を林相区分する手法を検討した。

カンバ類は他の広葉樹に比べ、梢端に近い範囲に葉が密集する傾向があることが先行研究により明らかになっている(Utsugi, 2009)。

このことから、まず、航空レーザの点群から同様の分布傾向が表れるかを確認した<図4>。

また、レーザ光の反射強度を比較した結果、カンバ林は中間層に光が届きやすいため、反射強度が他の樹種に比べ低く暗い色で表現されているのが分かった<図5>。

<図4:カンバ類と落葉広葉樹・針葉樹のレーザ反射点分布の違い> <図5:カンバ類とその他樹種との反射強度の違い>

これらの解析から、カンバ類は中層木からの反射が多いことが確認された。

これらの特徴を利用して、レーザ光の反射強度、レーザの反射特性、樹冠形状を基に作成した合成画像を参考に目視判読によりカンバ林を抽出した。

判読結果と現地調査結果を比較したところ、現地調査をした網走南部の3地点、網走中部の1地点の計4地点を全て抽出できていた。

<図6-1:カンバ林分布図(網走中部)> <図6-2:カンバ林分布図(網走南部)>

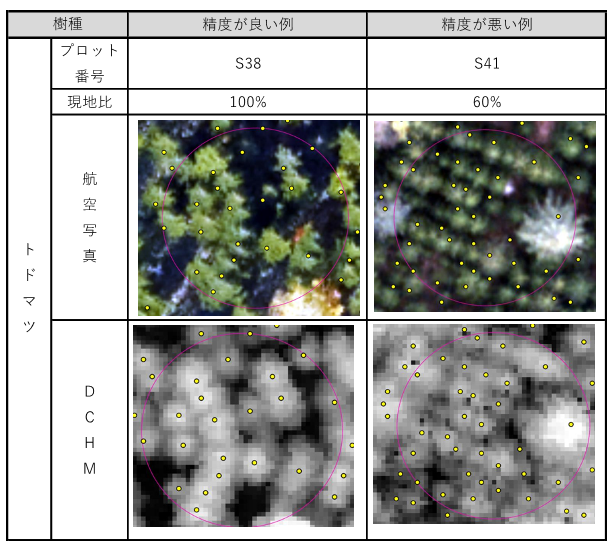

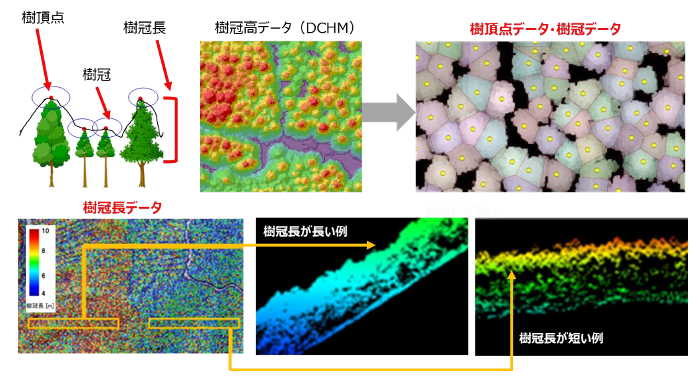

■単木解析

トドマツ、エゾマツ、カラマツにおいて、単木ごとの樹高、樹冠投影面積及び樹冠長等(以下「単木解析データ」)を算出した。- 1)樹頂点の抽出

樹冠の凹凸を表現している樹冠高データ(DCHM)を用いて、樹頂点の位置を検出し、立木位置ポイントデータを作成した。

樹頂点の抽出には一定範囲内の高さが最も高いところを抽出する局所最大値法を採用した。

自動検出した樹頂点は、林分の疎密度によって精度にばらつきが発生する場合があるため、複数の林分の上層木の本数と現地調査結果と比較して検証した。

<図7:トドマツの樹頂点の抽出例>

- 2)樹高・樹冠長・樹幹長率・樹幹投影面積の算出

樹冠高データ(DCHM)を用いて、取得した立木位置ポイントデータに樹高情報を付与した。

次に、単木ごとの樹冠ポリゴンを作成し、各ポリゴンの面積を樹冠投影面積情報として立木位置ポイントデータに付与した。

樹冠長および樹冠長率は、オリジナルデータの垂直方向の点群分布の頻度分布を解析し、樹冠長ラスターを作成したうえで、

樹冠長ラスターと立木位置データを重ね合わせ、単木ごとの樹冠長率(樹高に対する樹冠長の割合)を算出した。

<図8:樹頂点・樹冠・樹冠長データの例>

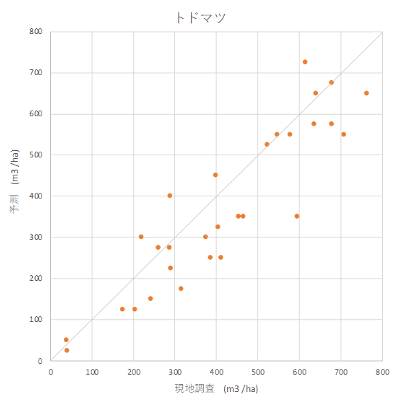

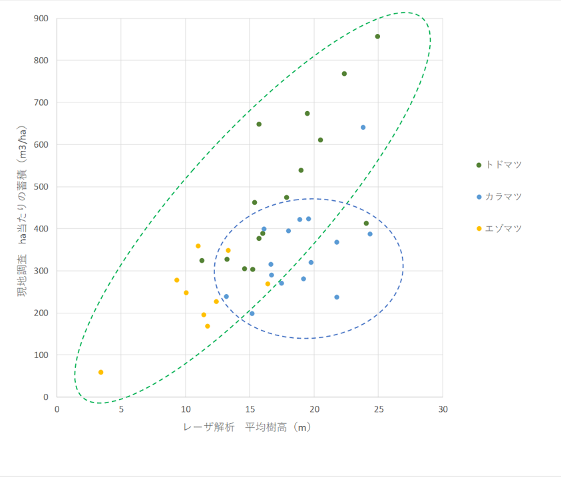

■蓄積推定(針葉樹)

蓄積の推定に当たって、樹種毎(トドマツ、エゾマツ及びカラマツ)に胸高直径推定式を作成した。

国有林における森林管理方法が主に小班及び林相ポリゴン単位のため、平均樹高(判定値)や平均樹冠投影面積等で平均胸高直径(地上計測)の推定式を作成した。

作成した胸高直径推定式を樹種ごとに適用して胸高直径を算出し、材積式を使用して蓄積量を算出した。

<図9:トドマツの蓄積推定と現地蓄積との比較>

■蓄積推定(広葉樹)

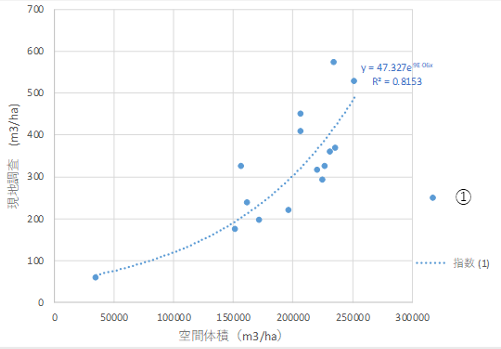

広葉樹は、樹冠が明瞭でなく樹頂点を抽出することが難しいため、林分ごとの空間体積から蓄積を推定する「総体積法」を使用した。

総体積法の回帰式は、DCHM データから得られた空間体積と現地調査で得られた蓄積から作成した。

<図10:採用した総体積法の回帰式>

■針広混交林の材積推定

(1)針広混交林小班の抽出を行ったうえで、針広混交林小班を対象に、(2)林相の再分類を行い、(3)樹種毎に蓄積の推定を行った。

<図11:針広混交林の例>

<図12:混交林における平均樹高と蓄積の関係>

■森林資源解析結果の分析等

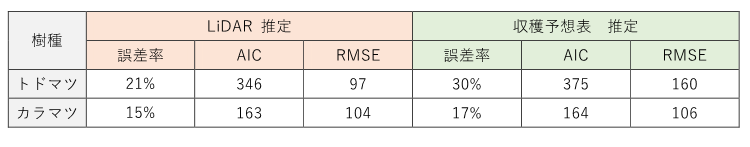

- 1)航空レーザによる地位推定と蓄積比較

森林資源解析結果を用いて、上層木平均樹高、林齢から地位を推定し、森林調査簿更新資料として取りまとめ、森林調査簿の地位と比較・分析した。

対象樹種は、トドマツ及びカラマツとした。

トドマツ、カラマツともに、航空レーザにより地位推定の結果が森林調査簿の地位より上回っていた。

特に森林調査簿で地位5~7が、再推定の結果地位10~12 と判定されているケースが多かった。

また、航空レーザ解析結果で推定した地位を収穫予想表に当てはめることで蓄積を算出し、森林調査簿に記録された蓄積、森林資源解析から推定された蓄積、現地調査から推定された蓄積と比較した。

<図13:蓄積量の比較結果>

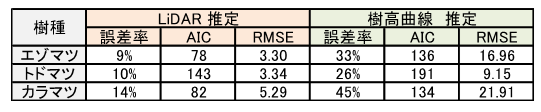

- 2)既存樹高曲線との比較検証

樹高曲線表の樹高と胸高直径から作成した胸高直径推定式を用いて、航空レーザで推定した樹高から胸高直径を推定した場合の精度、誤差の大きさと傾向を分析した。

<図14:DBH推定精度の比較結果>

お問合せ先

計画保全部 計画課

担当者:企画係

ダイヤルイン:050-3160-6283