伊豆森林管理署長が語る

1 はじめに

|

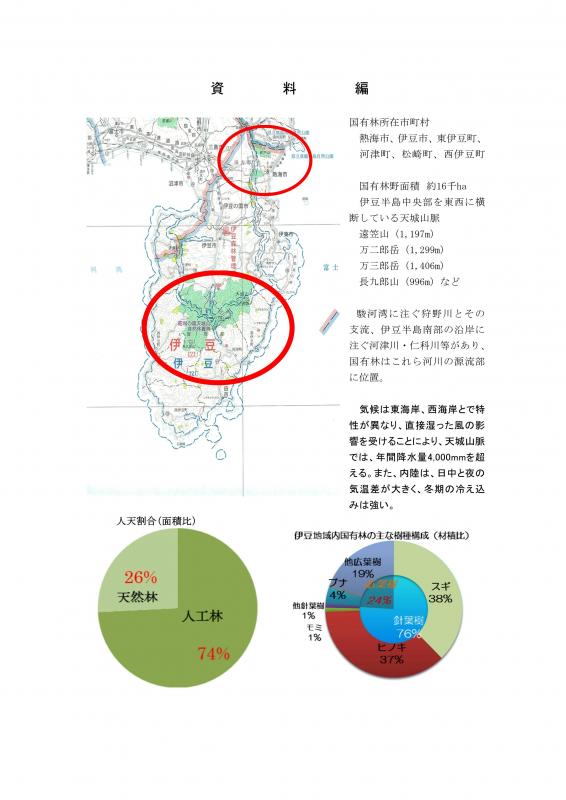

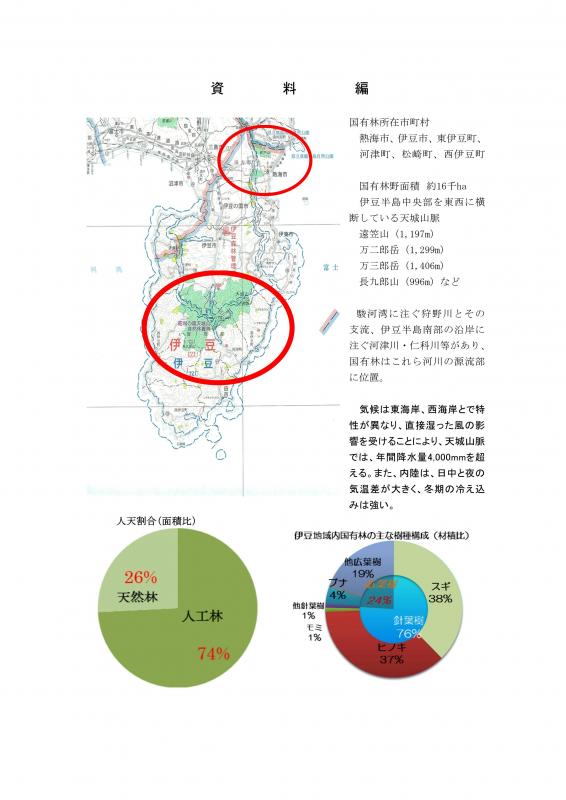

伊豆の国有林は、伊豆半島の最高峰万三郎岳、天城峠をとり囲む天城山周囲と十国峠などの伊豆スカイラインから相模湾にくだる熱海地区の2カ所にあります。

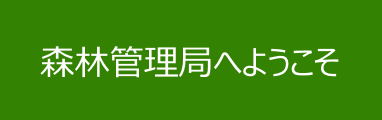

スギ、ヒノキを主とする人工林、ブナ、ミズナラ、ヒメシャラの天然林が広がり、天城シャクナゲなど美しい花の咲く木も数多く生えています。

伊豆半島は観光地、リゾート地であり、多くの別荘地、ゴルフ場、温泉が国有林に隣接しています。森林の4分の3がスギ・ヒノキの人工林であり、天然林も昔から炭焼きなどに利用されてきており、人との関わりを持ってきた森林がほとんどです。

稜線から麓まで様々な人間の痕跡が残され、山道に突然あらわれる石塔や長年守られきた巨樹も多くあります。

|

2 山と人との関わり

炭窯跡 |

伊豆には多くの峠があり、古代より、人々は海、山からの産物とともに伊豆の山を越えてきました。吉田松陰やハリスが歩いた峠もあり、すばらしい眺望に加え、整備されたスギ林、清流などもあり、今も多くのハイカーが峠を越えています。

古峠、二本杉峠など天城連山だけでなく、河津と松崎、熱海・湯河原地区と函南・三島地区を結ぶ峠もあります。伊豆は、切り立った海岸が特徴の一つで、物資を運んだり、旅をするのは船を使うほか、山を越えて行くことになったと思われます。河津町から観音山の麓を越え、新山峠を越え、天城峠へと向かう道のりから、昔の人の健脚ぶりが分かります。

山の産物は、木材のほか椎茸、わさびが有名ですが、かつて最も盛んに運ばれたのは炭でした。江戸時代には天城御用炭とよばれ、江戸へ運ぶため炭焼き人夫や馬が峠を行き来しました。菊模様の炭は火付きもよく、火持ちの良い白炭も多く生産されました。消費地江戸を控え、伊豆の山人のよい現金収入になったようです。

峠には石碑や目印の老木が残っており、一休みに見る風景は格別だったと想像されます。峠は山仕事の人たちの憩いの場所でもあり、当時、日除けで植えたと想われる樹が巨木となって残っています。

峠から下ると沢がすぐ見えてきますが、速い流れとしぶきが特徴です。伊豆半島は赤道で生まれた島と日本列島がぶつかった地であり、揉めあった地形がわさびを育てるのに最適なミスト分の少ない清流を供給しています。江戸時代には既に栽培されていましたが、今も常水の沢のほとんどにわさびが栽培されており、沢の数だけわさび田があると思われます。

|

わさび畑 |

わさび |

冷涼な気候も、わさび栽培には良いそうです。麓の集落ではわさびのほかにわさび葉の甘酢づけなどが売られています。

伊豆は1千mを超える天城山から海まで一気に下る急峻な河川と年間通じた降雨があり、このため冷涼で澄んだ流れの渓谷ができました。

天城山は集落からも近く、徒歩で半日と人が入り込みやすい地です。天城山は江戸時代は幕府領、明治からは天領として守られる中、地域の人たちの生活の場でもあります。渓流にはわさびが、樹々の間隙に育つ木は炭に、シイタケの原木として利用されました。

伊豆国有林はこうした人との関わりの中で守り、育てられてきた森林であり、現在も大木が守られるとともに人々の生活も残っています。

3 スギ

|

峠への道では「天城七木」(杉、松、檜、樅、栂、欅、花柏)が見られますが、中でも圧倒的に多いのがスギです。

約3200年前に筏場地区で起きた火砕流跡地から産出される土埋木もスギ、ヒノキがほとんどで、昔からスギ、ヒノキのよき生育地であったことがかわります。

この土埋木は神代杉と呼ばれ、独特の色彩と細かな年輪が好まれ、戸板、テーブルなどに加工され利用されてきました。

昭和13年の紀行記にも「越ゆれども、廻れども、走れども、下れども杉の林である」とあります。

その後、戦中、戦後にほとんどが伐られましたが、その後、早急に森林復旧するために、伊豆に適したスギ、ヒノキが積極的に植えられました。

今はほとんどが立派なスギ、ヒノキ林となっています。

馬や人力で重い苗木を運んだこと、急斜面での植付け、下刈り、間伐などの労力苦力、大きく育ったスギに植え育てた人々の苦労を感じます。

天城山を挟んで北にも南にも筏場の地名が残っています。車のない時代はそこで丸太を筏に組んで流したようです。通常は丸太1本流せない水量ですが、冬に伐った木をこの地に集め、丸太で堰をつくり、天城山の雪解けを利用して海岸まで流したようです。

森のジャイアントも健在。天城太郎スギ、シラヌタの大杉のほか、おばけスギ、筏場お札杉などスギで6カ所、モミ、ブナなどで9カ所が保護されています。

他にも戦中に伐られずに残された林も多くあり、桐山地区などで100年を超す大木が見られます。

人が植え育てたスギ、ヒノキも、天城銘木として関東の寺社に利用されたようです。

重い雪に負けず育った樹は年輪も細かく強度もあり、住宅をはじめ様々な用途に利用されました。

|

天城太郎スギ |

|

伊豆森林管理署では、間伐を中心に木材生産を行っており、県内の木材市場、製材工場に出荷されます。伐った後は、森林の造成を行います。

今年度も約4万m3のスギ、ヒノキを富士市場などに出荷し、製材所に運ばれて加工され、一部は海外にも輸出されています。国道から見えますが、天城太郎スギの入り口である滑沢土場に積まれた丸太は壮観です。

これまでは、間伐を中心に木材生産を行ってきましたが、戦後植えた木も大きく育ち、育った木を利用し、また植える主伐の時期を迎えています。

|

滑沢土場 |

4 雪

国有林にある天城隧道、浄蓮の滝は全国でも有名な観光地で、これらを引き立てるのが霧です。地形上東風と西風がぶつかり合うためよく霧が発生し、樹木と併せ、幽玄な風景を見せてくれます。

雪で変形した木々 |

へびぶな |

伊豆半島は温暖地と思われがちですが、スケートができるほどの氷と吹雪、春先の重い降雪があります。伊豆の樹々にとって枝折れは毎年のこと、中には幹折れとなる樹もあります。

こうした雪に耐えて育った樹はヘビブナを代表に奇妙な樹形となり、見る者を楽しませてくれます(自然と戦った跡ですが)。天城稜線、熱海と函南の国境などを歩くと、踊る樹々が多く見られます。峠を越えた人々も霧の中に奇妙な樹々をみて立ち止まることもあったでしょうか。

5 シカ対策

|

再び伊豆を訪れた方はいいます「これほど自然が変わってしまったのですか」。ブナの天然林をはじめ林床に稚樹は無く、高山植物も食べられ、生えているのはアセビ、トリカブト、ススキなどシカの食べないものばかり。

被害も農林業だけでなく交通事故、ダニ被害など、大きな社会的問題となっているのがシカ問題です。

シカは増え始めたときの早期対策が重要ですが、伊豆半島ではメスジカをとらない政策が長く続いたため、今や2万頭以上となり適正頭数の20倍と言われています。

このため国有林でも職員がワナ資格を取得してシカ捕獲に乗り出しています。

|

職員による首くくり罠作成 |

静岡式くくり罠 |

首くくり罠 |

捕躰機 |

電撃止刺し機 |

昨年度から静岡県の協力を受けて「首くくり罠」「シカの捕躰機」「止刺し機」などを作成し、ワナの設置から埋設まで職員のみで行える体制をつくっています。

シカ捕獲で得たデータ等は地域の農家、住民などに提供しています。

市町、わさび組合などへのくくり罠の貸出しも行っており、シカ対策に積極的に取り組んでいます。

6 おわりに

伊豆森林管理署は、伊豆半島の中心に位置し各河川の源流であることから、水源のかん養、自然環境の維持・保全など公益的機能重視の管理を行うとともに、貴重な自然の保護も行っています。具体的な取り組みは伊豆森林管理署のホームページをご覧ください。

「伊豆森林管理署HP」

二本杉峠には茶屋跡もあり、旅人はここで疲れを癒やしたといわれます。ここから大川端を経て湯ヶ島までは長い距離があります。秋の日はつるべ落とし、雄鹿の鳴き声も聞こえてくると日の入りは早い、逢魔が時ももうすぐ。

旅人は下りは足も急いだことでしょう。

伊豆は、火山、珊瑚でできた複雑な地形、温泉、観光地も多くあり、多くの人が訪れています。その背景にある森林も観光の主役となれる樹形、花、清流を提供しています。

ぜひ一度、伊豆の森林を見に来てほしいと思っております。

|

お問合せ先

総務企画部 総務課

担当者:広報

ダイヤルイン:027-210-1158

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。