行司沢林道

令和元年に都路町観光協会により再布設された軌条と看板

1.行司沢林道の概要-浪江森林鉄道の支線-

行司沢林道(ぎょうじさわりんどう)運用者:郡山営林署

延長:4,272m

幅員:1.8m

平均勾配:1/20

最急勾配:1/11

最緩勾配:1/200

最小半径:6m

森林鉄道としての存続期間:大正11年~昭和6年度

所在市町村:都路村(現在の田村市)、葛尾村

2.行司沢林道の歴史

行司沢林道(軌道)の年表| 年度 | 整備状況 | 森林鉄道としての延長 (m) |

| 大正7年 | 車道としての行司沢林道の設計を実施 | - |

| 大正8年 | 車道として4,272m開設 終点に行司沢貯木場設置 |

- |

| 大正11年 | 全線4,272mに軌条布設 | 4,272 |

| 昭和6年 | 全線軌条撤去軌 撤去軌条は、1,870mが猪苗代営林署、1,890mが若松営林署へ、512mが矢板営林署へ保管替 |

0 |

| (令和元年) | (30m軌条再布設) |

(1)行司沢林道の誕生

福島県内最大規模の森林鉄道、通称浪江森林鉄道は、大正6年度に、大堀村大字小丸字畑川から葛尾村唐松沢までの4,287mに軌道が新設されることにより、その歴史が始まります。

翌大正7年度には、高瀬川と行司沢の合流地点よりやや上流の浪江林道を起点として、高瀬川を渡り行司沢を遡り、田村郡都路村大字古道字小滝沢国有林に至る、延長4,272m、幅員1.8~2.1mの行司沢林道(車道)の設計を実施(設計費62.4円)、その翌年の大正8年には施工、開設(車道開設費19,136.81円)されるとともに行司沢林道終点に、行司沢貯木場が設置(面積0.3ha、貯炭庫264m2(整備費1,731.65円))されます。

そして、大正11年度、車道の行司沢林道4,272m全線に軌条が布設され、浪江森林鉄道の支線となります。

行司沢林道の年間予定運搬量は、木材3,000m3、木炭50,000俵(1俵15kg)でした。

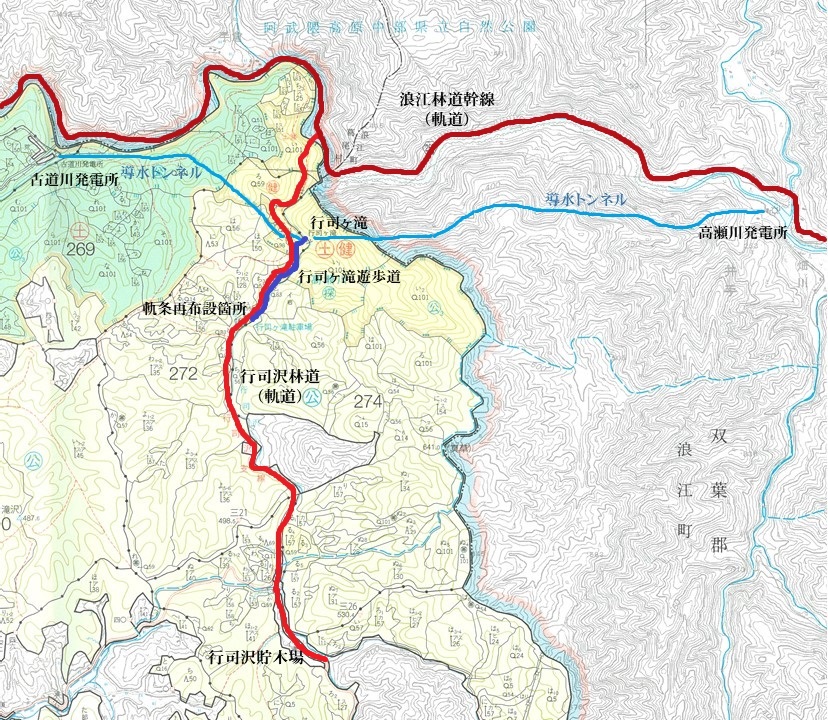

なお、沿線の行司ヶ滝には、古道川発電所から行司ヶ滝への導水トンネルの出口と、この水と行司沢の水を取り込む、行司ヶ滝から高瀬川発電所(畑川発電所)への導水トンネルの取水口があります。高瀬川発電所の運開が大正15年であり、また、関連は不明ですが、行司沢林道の軌道敷から行司ヶ滝へ下る道沿いに、大正14年建立の石碑が見られます。導水トンネルの整備はかなりの大掛かりな工事であり、また、行司沢林道は行司ヶ滝への唯一のアクセス路であったと思われ、行司沢林道は、導水トンネルの工事にも何らかの形で利用されたものと推察されます。

行司沢林道の終点に近い行司沢貯木場付近には、15戸からなる集落が形成され、分校も整備されました。

|

|

| 行司ヶ滝 | 軌道敷から行司ヶ滝に至る遊歩道沿いの石碑 |

(2)森林鉄道としての終焉

大正15年6月15日付けで行司沢貯木場は取毀しとなります。そして昭和6年には軌条が撤去され、撤去軌条は、昭和6年5月23日付けで、1,870mが猪苗代営林署(猪苗代林道)へ、1,890mが若松営林署(博士山林道)へ、512mが矢板営林署へ保管換えとなります。

(3)全線車道化の後及び現況

軌条撤去後は車道扱いとされますが、昭和24年度の現況報告では、車道として使用できるのは南側の1,415mのみであるとして延長も1,415mに短縮、名称は小滝沢林道行司沢支線に変更されます。現在の名称は、行司沢林道行司沢支線です。

昭和24年時点では車道として使用できないとされた北側の区間はその後も車道化されることはなく、現在も森林鉄道時代の面影を留めており、一部区間は、行司ヶ滝遊歩道として田村市によって整備されています。

令和元年11月には、都路町観光協会により、行司ヶ滝遊歩道入り口付近に、30mに渡って軌条が再布設され、往時を偲ぶことができます。

3.行司沢林道位置図

行司沢林道位置図

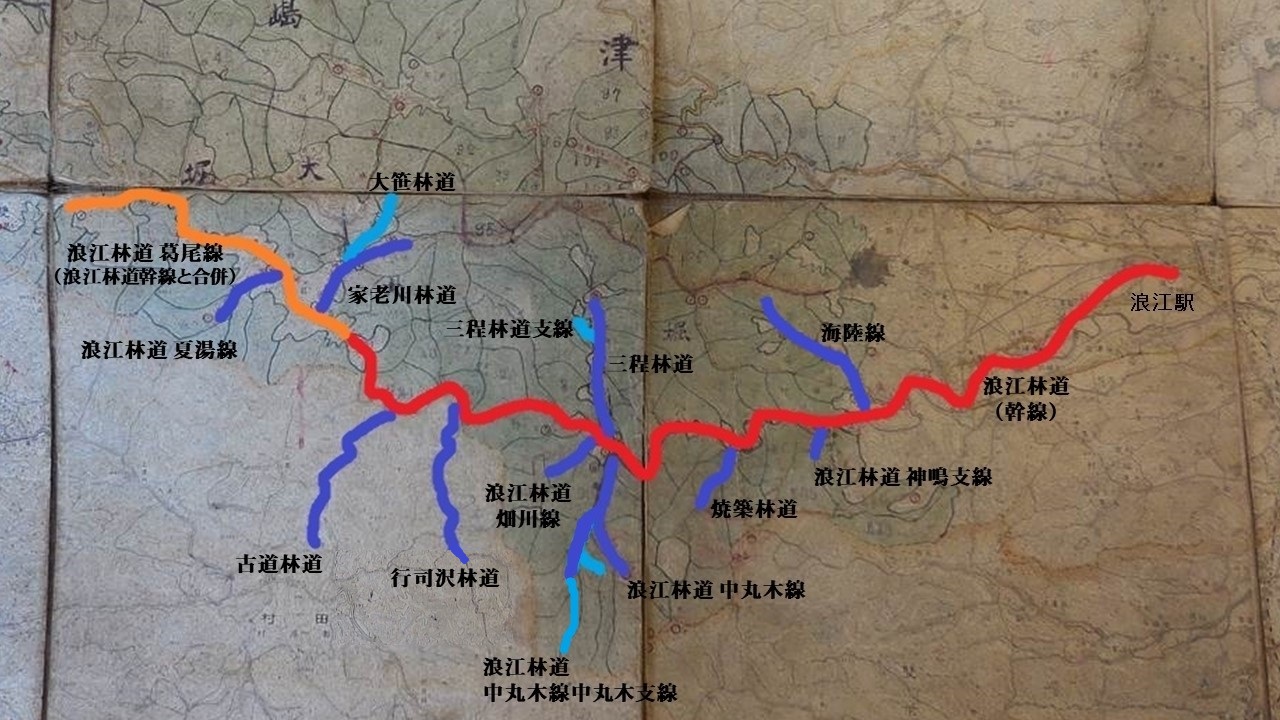

浪江林道幹線・支線(軌道)位置図

※落合線は位置不詳につき未記載

4.行司沢林道の遺構等

(1)再布設された軌条

軌条再布設作業の様子(令和元年11月15日)

令和元年11月、行司ヶ沢遊歩道入口付近に、都路町観光協会により、軌条が30m再布設されました。

使用された軌条は、福島森林管理署都路担当区内で、過去に林道標柱として再利用されていた古軌条が用いられました。

「KRUPP 1910」と刻印されたドイツの重工業メーカーのクルップ社が明治43年(1910年)に製造した6kg軌条と、「S」の周りに4つの富士山のマークが刻印された富士製鐵製の9kg(或いは10kg)軌条の2種類を見ることができます。

なお、行司沢林道で使用されていた軌条は2(2)の通り全て他の林道に転用されており、令和元年に再布設された軌条は、他の林道で使用されていた古軌条です。

クルップ社の6kg軌条は、明治43年製造のかなり古いものであり、明治45年に福島県内で最初に開設された森林鉄道である奥川林道、或いは他県の古い時期に開設された森林鉄道で使用されていたものが、回り回って都路担当区内での林道標柱として利用されたものと推測されます。

富士製鐵が昭和25年設立の会社であり、富士製鉄製の軌条は戦後に製造されたものです。

再布設に使用された枕木は、地元産のクリ材です。

|

|

| ドイツのクルップ社により1910年に製造された6kg軌条 | 富士製鐵製の9kg(或いは10kg)軌条 |

(2)行司ヶ滝遊歩道

行司沢林道の軌道敷の一部を利用して、田村市により整備されている820mの遊歩道です。

行司ヶ滝遊歩道入口

森林鉄道時代の堀割

(3)高瀬川の橋台・橋脚

浪江林道と行司沢林道の分岐点から高瀬川を渡る橋梁の橋台と橋脚が現存しています。

起点付近の高瀬川の橋脚

起点付近の高瀬川の橋台

お問合せ先

福島森林管理署

ダイヤルイン:024-535-0121