トピックス

トピックス1 森林経営管理制度5年間の取組成果

森林経営管理制度は5年が経過し、本制度の活用が必要な市町村のほぼ全てで取組を開始

➢ 森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が所有者から委託を受け、林業経営に適した森林は林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が自ら管理する制度

➢ 2019年の森林経営管理法施行により導入された本制度は5年が経過し、本制度の活用が必要な市町村のほぼ全て(1,132市町村)で取組を開始

➢ 2023年度末までに、約103万haの意向調査を実施。回答があったもののうち、約4割が市町村への委託を希望

➢ 40道府県394市町村が、森林所有者から経営管理を受託する経営管理権集積計画を策定(2023年度末 23,290ha)。24道府県78市町村が、林業経営者に再委託する経営管理実施権配分計画を策定(2023年度末 3,177ha)するなど取組が進展

➢ 林業経営体へのあっせん、協定の締結、市町村独自の補助の活用等も含めて、委託希望のうち、約5割で森林整備につながる動きあり

➢ 一方、地域の関係者と市町村との連携が不十分で集約化につながっていない、市町村の体制が十分でないなどの課題も

➢ 2025年2月に、経営管理の集約化を通じた森林資源の循環利用を進める新たな仕組みの創設や、委託を受けて市町村事務を支援する法人を制度的に位置付けることなどを内容とする「森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案」を国会に提出

トピックス2 「林業職種」の技能検定がスタート~「林業技能士」の誕生~

林業従事者の技能や社会的・経済的地位の向上等への寄与を目的として、技能検定の職種に「林業職種」を新設。これにより「林業技能士」が誕生

➢ 林業は、多様な自然条件の下で状況に応じた適切な作業を行うとともに、機械類や刃物を使用する場合が多く正確かつ安全に作業を行う必要があり、高度な技能や専門的知識が必要

➢ 林業従事者の技能向上、就業環境の整備及び社会的・経済的地位の向上、安全性の向上による労働災害の減少に寄与することを目的として、2024年8月、技能検定の職種に「林業職種」が新設。合格者は「林業技能士」と名乗ることが可能

➢ 林業職種は、育林作業、素材生産作業における必要な技能や知識が対象で、複数等級(1級、2級、3級及び基礎級)による試験。試験業務を行う指定試験機関として指定された一般社団法人林業技能向上センターにより、第1回試験として、2025年1月から3月にかけて学科試験及び実技試験が愛媛県、熊本県の2か所で実施

➢ 本検定は、2024年9月に林業職種(育林・素材生産作業)が追加された外国人技能実習制度における評価試験としても活用

トピックス3 木材自給率が近年で最も高い43%まで回復

木材自給率は2023年に43%まで回復し、直近で最も高い水準。更なる自給率向上に向け、横架材など国産材率の低い部材における技術開発・普及等を推進

➢ 我が国の木材自給率は、国産材供給の減少と木材輸入の増加により低下が続いたが、2002年の18.8%を底に上昇傾向で推移。2023年の木材自給率は43.0%まで回復し、直近で最も高い水準。特に建築用材等においては、製材用材で56.3%、合板用材で52.3%となるなど5割超

➢ 自給率上昇の背景として、人工林資源の充実のほか、合板原料としての国産材利用の増加等。技術革新により間伐材等の小径木から合板の生産が可能となり、2002年頃から国産材利用が急速に進展

➢ また、2012年のFIT制度導入などにより、木質バイオマス発電施設の整備が各地で進み、燃料用チップ等の燃料材の利用量も年々増加していることも、国産材供給量増加の要因

➢ 製材では、木造軸組工法においてスギ集成材など国産材利用が進みつつあるほか、枠組壁工法構造用製材においても国産材率が上昇傾向。一方で、横架材では輸入材が高いシェア。更なる自給率向上に向け、国産材率の低い部材への国産材利用に向けた技術開発・普及等を推進

➢ 人口減少等により⾧期的に新設住宅着工が減少する可能性を踏まえ、中高層建築物等における木材利用の推進が重要

トピックス4 中高層建築物等における木造化の広がり

大手建設会社等は中高層ビル等の建設において国産材を積極利用。また、民間の低層建築物においても木造化の動きが活発に

➢ 近年、木材があまり使われてこなかった都市部の4階建て以上の中高層建築物において、国産材を活用した木造ビルが多く出現

➢ 木材を利用することは、炭素の貯蔵やエネルギー消費の節約、CO2排出量の抑制などに貢献。また、再生産可能であり2050年ネット・ゼロの実現にも貢献することから、大手建設会社等では中高層ビル等の建設において国産材を積極利用

➢ これらの大手建設会社等の中には、都市(まち)の木造化推進法において創設された建築物木材利用促進協定を締結している企業もあり、同協定に基づく木造建築物が全国で増加

➢ 木造率が低い状況にある、店舗やオフィスなどの民間の低層の建築物においても木造化の動きがみられ、コンビニエンスストア等を展開する企業等が協定を締結し、新店舗を木造で建設する例も

トピックス5 プラスチックを代替するバイオマス由来素材「改質リグニン」の今後の展開

温室効果ガス排出削減の取組が進められる中、化石資源由来のプラスチックを代替する改質リグニンの社会実装が急務。2024年4月に改質リグニンの今後の展開方向を整理し、取組を支援

➢ 2050年ネット・ゼロの実現に向けた温室効果ガス排出削減の取組が世界的に進められる中、産業界はバイオマス由来の素材を強く求めており、サーキュラーエコノミー(循環経済)の観点からも木質系新素材の社会実装が急務

➢ 我が国固有の樹種であるスギを原料とする「改質リグニン」は加工性が高く耐熱性・強度に優れ、高機能プラスチックを始め幅広い用途に利用でき、様々な用途開発が実施

➢ 林野庁は、学識経験者で構成する「改質リグニンの今後の展開に向けた勉強会」を開催し、2024年4月に今後の展開方向を取りまとめ。これを踏まえ、愛媛県⿁北町でスタートアップ企業が行う大規模製造技術の実証を支援

➢ また、ライフサイクルアセスメント(LCA)の観点から改質リグニンの環境適合性の定量的評価を実施

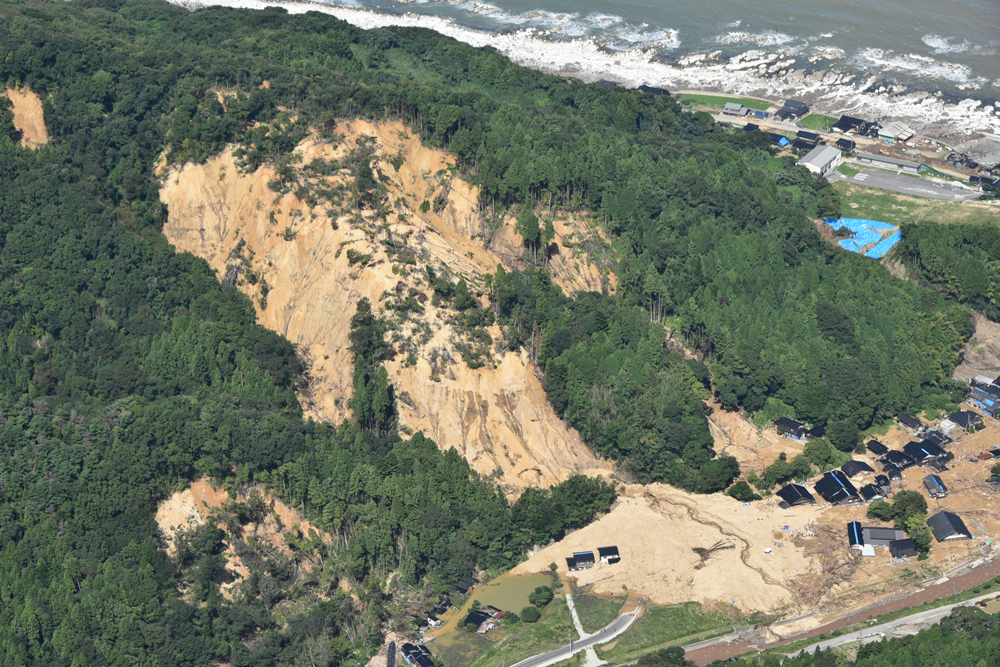

トピックス6 令和6年能登半島地震と大雨による山地災害等への対応

山地災害等からの早期復旧に向けた取組を推進

➢ 2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震における林野関係の被害箇所数は、2025年3月時点で、林地荒廃278か所、治山施設68か所、林道施設等2,283か所、木材加工流通施設・特用林産施設等140か所に上り、被害総額は約901億円

➢ 林野庁では、地震発生翌日に、ヘリコプターによる被害の全容把握調査を行ったほか、農林水産省サポート・アドバイスチーム(MAFF-SAT)を派遣し、山地の被害状況把握や復旧計画の策定に向けた技術支援を実施。くわえて、国土地理院と連携して航空レーザ計測を実施し、地形状況を把握。2024年7月から速報成果について石川県や関係市町村への提供開始

➢ 被災地域の早期復旧に向けては、輪島市及び珠洲市の民有林に生じた大規模な山腹崩壊箇所等について国直轄による災害復旧等事業を実施。2024年9月には災害復旧等事業に引き続き、継続的な復旧を進めるため、両市の民有林6区域において10年間を復旧期間とする民有林直轄治山事業に着手

➢ 林道施設については、他の地方公共団体の職員及び県外のコンサルタントの応援を得て、林道の被害調査・測量、林道施設災害復旧事業の災害査定申請書類作成等を推進。林野庁では、簡素化・効率化を図りながら災害査定を実施し、2024年12月末に完了

➢ 被災者の生活と生業の再建に向けて、木材加工流通施設、特用林産振興施設等の復旧・整備等への支援や被災林業者を一時的に雇用する事業体への支援を実施

➢ 応急仮設住宅については、鉄骨プレハブに加え、⾧屋型の木造や被災前の居住環境に近い戸建風の木造で建設。2024年12月時点で、石川県では応急仮設住宅のうち23.3%が木造

➢ 石川県能登地域においては、2024年9月20日からの大雨により、山腹崩壊等の被害が発生。2025年3月時点で、林地荒廃17か所、治山施設25か所、林道施設等539か所、木材加工流通施設等5か所で被害が確認、被害総額は約220億円。地震被害の際に取得した航空レーザ計測データも活用しながら、石川県や関係市町に対して、被害把握や復旧計画の策定に向けた技術支援を実施

➢ 石川県内の地震及び大雨により被災した木材加工流通施設・特用林産施設等は、2025年3月時点で、61か所のうち49か所で営業再開

➢ 林野庁では、被災地の早期復旧に向けた取組を推進するとともに、林業・木材産業等の復旧・復興を支援

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219