第1部 特集 第3節 生物多様性を高める林業経営と木材利用に向けて(2)

(2)生物多様性の面からみた今後の林業経営

(ア)多様な森林の配置への貢献

森林の生物多様性を確保していくためには、多様な森林が存在することが重要であり、⾧期的な方針をもって計画的に育成・誘導を図っていく必要があるが、我が国の私有林の所有構造は小規模分散的であることから、個々の所有を単位として多様な森林の配置を実現することは難しい。

林野庁では、面的なまとまりのある森林を確保し、森林施業を効率的に実施するため、森林経営計画の作成等を通じて、「施業の集約化(*32)」を推進してきた。多様な森林の配置の実現に向けても、地域の森林管理の主体である林業事業体等が、集約した面的まとまりにおいて、目指すべき森林の姿を設定した上で、その実現に向けた森林施業等を計画し実行することが重要である。その際、市町村森林整備計画に定めるゾーニング等を踏まえ、発揮が求められる機能に応じた森林施業となるよう留意が必要である。

特に、人工林のうち、自然的・社会的条件から林業に適した森林については、主伐とその後の確実な再造林により持続的に木材生産を行っていく森林として維持し、林業を継続するための条件が厳しい森林については、森林整備事業や森林環境譲与税等を活用しつつ、間伐等の段階から侵入広葉樹を残し、針広混交林等への誘導を図るほか、帯状や群状の伐採と更新によるモザイク状の森林の配置への誘導を図ることが重要である。林業事業体等はこれらを実践する主体として、面的な広がりにおける多様な森林の配置に貢献することとなる。

(*32)施業の集約化については、第2章第1節(4)116-120ページを参照。

(イ)個々の森林施業における生物多様性の確保

適切な森林施業の実施は、生物の生育・生息環境を確保・創出することなどにより、生物多様性を高めることに貢献する。一方で、動植物等の生育・生息環境の保全への配慮を欠く場合や、現地の地形や自然条件に反した施業が行われる場合には、森林の健全性を損ない、生物多様性にも悪影響を及ぼし得ることに留意が必要である。

このため、「森林の生物多様性を高めるための林業経営の指針」においては、森林施業上の配慮事項等について、「森林管理における生物多様性保全の取組手法例」として整理している(資料 特-21)。この中で、共通して取り組むべき事項としては、市町村森林整備計画に基づく適時適切な森林施業のほか、生物多様性の確保や土砂流出・土壌侵食の防止を図る上で重要な渓畔林や崩壊のおそれのある箇所を保全することなどが示されている。

また、自然条件等を踏まえ、任意で取り組む事項として、地拵(ごしら)え、植栽、間伐等を実施する際に侵入広葉樹等を残すなど作業ごとの配慮や、森林の連続性を確保するための尾根筋の保護樹帯(*33)の設定等のほか、広葉樹の植栽を実施する場合には、遺伝的攪(かく)乱の防止に配慮し、採取地が明らかな種穂を用いた苗木を使用することも示している。

林業事業体等においては、自然条件等に応じた適切な手法を選択することで、生物多様性を確保することが可能であり、現場における工夫により実践している例もある(資料 特-22)。林野庁では令和7(2025)年3月に、森林経営計画の作成者が、これらの森林の生物多様性を高めるための取組等を任意で示すことができるよう、森林経営計画の運用見直しを行った(*34)。これにより、林業事業体等が生物多様性に配慮した森林経営計画を作成していくことは、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の目標の一つである生物多様性に配慮した空間計画の策定と効果的管理(目標1)において目指している方向性にも合致するものである(*35)。

森林施業における配慮は、生物多様性保全に加えて、水源涵(かん)養や山地災害防止・土壌保全といった機能の発揮にもつながるものであるが、林業経営の観点からみれば、木材生産や造林・保育のコストに影響を与えるものであることも重要なポイントである。このため、鳥類等の生息場所となる老齢木や大径木等の一部について、主伐時に伐採せずに保持し、木材生産と生物多様性保全の両立を目指す「保持林業」の実証が行われており、コスト面からの検証も実施されている(事例 特-4)。

事例 特-4 木材生産と生物多様性保全の両立を目指す「保持林業」の検証

北海道、地方独立行政法人北海道立総合研究機構、北海道大学農学部、国立研究開発法人森林研究・整備機構は、平成25(2013)年度から北海道有林のトドマツ人工林等において、主伐時に一部の樹木を単木あるいは群状で残す「保持林業」の実証実験プロジェクトを開始し、生物多様性や木材生産性等への影響の検証を行っている。「保持林業」は、伐採前の森林にある生立木や枯死木を残すことで、生物の生息場所を確保するとともに、伐採後に成立する森林の構造や組成を複雑にし、生物多様性の確保を図ることを目的としており、例えば、森林性の昆虫は、樹木を保持することにより、個体数や種多様性が増加する傾向が確認されている。

また、実証実験では、1ha当たり約10本、約50本、約100本の広葉樹を残す単木保持の実験区において、それぞれの木材生産性の調査を行った結果、広葉樹を残した場合に、全く広葉樹を残さない場合と比べて、木材生産コストはほとんど変わらない結果となった。

これにより、「保持林業」によって木材生産性を維持しながら、生物多様性を確保できる可能性が示唆されており、他地域での実践と知見の集積が今後の課題となっている。

また、国有林野事業においても、主伐や地拵(ごしら)え、植栽、間伐等の実施の際に、侵入広葉樹を残したり、水辺にある森林を保護樹帯に設定したりするなど、森林施業における生物多様性への配慮に取り組んでおり、その取組の一部を事例集として公表している(資料特-23)。

(*33)隣接する林地の保全、雪崩や落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風致の維持、渓流周辺や尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のため、伐採時に一定の幅で帯状に残す林分。

(*34)「「森林経営計画制度運営要領」の一部改正について」(令和7(2025)年3月24日付け6林整計第629号林野庁⾧官通知)

(*35)昆明・モントリオール生物多様性枠組については、第1節(2)6ページを参照。

(ウ)生物多様性を高める林業経営の新たな収益機会

林業事業体等においては、持続的な経営を通じて、木材の供給はもとより、生物多様性にも貢献していることを再認識し、対外的に訴求することで自らの価値を高められるとともに、生物多様性の確保に取り組む他業種の企業等との連携も含め、新たな収益機会を得られる可能性もある。以下に具体例を挙げて記述する。

(生物多様性への貢献によるクレジットの価値向上)

国際的に生物多様性と気候変動の課題に対して統合的な取組を進めていく必要性が認識されている中で、多様な生物の生育・生息の場であるとともに、我が国の温室効果ガスの吸収量の大半を占める森林の重要性はますます高まっている。林業事業体等は、間伐や主伐後の再造林等の森林整備、それらを通じた木材の供給等により、地球温暖化防止に大きく貢献しているが、さらに生物多様性の観点も取り入れることで、林業経営の可能性を広げることにつながる。

森林管理による温室効果ガス吸収量をクレジットとして認証する森林由来のJ-クレジット創出の取組においては、生物多様性の確保にも配慮し、付加価値の最大化を図る例もみられる。生物多様性の確保に取り組む林業事業体等とJ-クレジット創出に取り組む民間企業の連携も生まれており、このような取組が広がることも期待される(事例 特-5)。

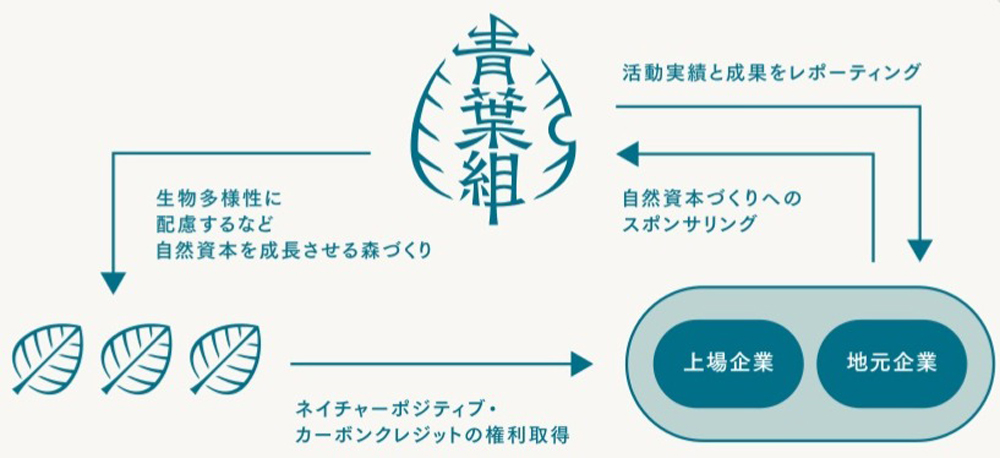

事例 特-5 民間企業と協業した森づくり

株式会社GREEN FORESTERS(東京都千代田区)は、令和2(2020)年に設立された造林・育林専門の会社であり、伐採跡地の造林・育林を実施するほか、従事者を「自然資本のつくり手」として捉え、自然に発芽した樹木を積極的に残す森づくりや、草地や湿地の維持・管理にも業務を拡大している。

同社では、民間企業と連携して造林未済地を含む伐採跡地の森林再生に取り組んでおり、令和5(2023)年から、森林経営活動によるカーボンクレジット創出を推進しているENEOSホールディングス株式会社(東京都千代田区)と協業を、事業の売上の一部を植林活動に充てる方針を掲げていたKDDI株式会社(東京都千代田区)と連携をそれぞれ開始した。

これに基づき、株式会社GREEN FORESTERSは、民間企業からの資金提供を受け、渓畔域に落葉広葉樹を植栽するなどの生物多様性・自然資本に配慮した森づくりを実施している。このような森づくりを通じたクレジット創出や、活動実績と成果を協業・連携企業に開示することにより、カーボンオフセットと生物多様性への貢献、さらには企業の価値向上につながる森づくりのビジネスモデル構築を目指すこととしている。

(里山林の整備と広葉樹資源等の利用)

かつての里山林と人との関わりを取り戻し、損なわれつつある特有の生物多様性を回復していくため、里山林の整備に取り組み、二次的な自然を維持しつつ、多様な広葉樹資源を持続的に利用していくことも重要である。

林業が盛んな地域以外でも、ナラ枯れ被害対策等を契機として、里山林整備の積極的な取組が進み始めており、スギ、ヒノキ等を中心とした用材生産とは異なる、広葉樹資源を活かした林業に取り組む事例もみられる(事例 特-6)。近年は、広葉樹材の輸入が減少し、国産広葉樹材に対するニーズも高まっており、資源利用の面からも今後の取組の広がりが期待される。

令和6(2024)年11月には、国産広葉樹利活用の今日的な意義を提言・発信していくこと等を目的として、有識者で構成される「里山広葉樹利活用推進会議」が立ち上げられた。同会議では令和6(2024)年度に3回会合を開き、里山広葉樹の利活用とその再生に向けた現状・課題についての議論を行うとともに、課題の解決に向けた提言を取りまとめ、発信した。

事例 特-6 ナラ枯れ被害対策を契機とした広葉樹材活用の取組

香川県は、広葉樹林が約5万haと民有林の約6割を占め、その多くはクヌギやコナラ等からなる里山二次林である。令和元(2019)年度からナラ枯れ被害が発生し、拡大が懸念されていることから、令和2(2020)年度に「香川県ナラ枯れ防除対策方針」を策定し、高齢級の広葉樹林を対象に、ナラ枯れ被害予防のための伐採を実施するとともに、広葉樹材の有効活用に向けた取組を進めている。

取組初年度には、広葉樹材需要の掘り起こしに向け、サンプル材を製作して木工関連事業者等に配布し、数社から引き合いがあったが、品質面での要望が厳しく、納期や価格面でも折り合いがつかなかった。これを踏まえ、翌年度には、広葉樹材の搬出には労力と時間を要することや、広葉樹の材としての特性等について関係者間で共有するとともに、伐採予定の広葉樹林の樹種、立木本数、材積等の情報を記載した「立木リスト」を作成し、伐採前に川下の事業者に提供する取組を行った。また、県内の川上から川下までの事業者を対象に講演会や意見交換等を行い、交流を深めたことで「県産広葉樹関係人口」も増加している。

この結果、県内各地で広葉樹材が用材としての価格で流通し始め、約50m3が家具材として製材され、商品として流通するとともに、関係者間の独自の交流が生まれ、民間レベルでの県産広葉樹活用に向けた動きが広がっている。

今後は、「県産広葉樹関係人口」を広げるとともに、その交流を拡大することが重要であり、広葉樹材の生産者である川上の事業者、利用者である川中、建築や木工等の川下の事業者、さらには県民を始めとする消費者等が情報を共有・交換できる「場」の創出に向けて取り組んでいくこととしている。

(エ)モニタリングと評価

生物多様性に貢献する林業経営の水準の向上を図るためには、森林施業等に関する活動目標を設定するとともに、モニタリングにより進捗を評価し、改善していくPDCAサイクルを回していくことも重要である。一方で、森林における生物多様性を評価するための統一的な手法の検討や生物多様性の定量化が課題となっている。

モニタリングにおいては、活動状況のほか、森林環境の状態の記録が必要であるが、継続的に実施することが重要であり、過大な労力やコストをかけなくても実施できるものでなければならないことから、「森林の生物多様性を高めるための林業経営の指針」においては、その方法として、少なくとも5年に一度の定期的な森林巡視による観察や林況の写真撮影等を提示している。また、特定の種の生育・生息に関する情報を記録する方法については、専門的な知識が必要となることから、生物種を特定するためのアプリの活用も有効である(資料 特-24)。

また、モニタリングの結果を踏まえて、森林施業等の活動を評価し、林業経営や森林管理に反映していくことに加えて、評価結果を対外的に情報開示することで、民間企業による森林整備への資金面での協力など外部資金の獲得につながることや、TNFD提言等に基づく情報開示を行う川下の木材の需要者とサプライチェーンで結び付くことも期待される。

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219