第1部 第2章 第3節 山村(中山間地域)の動向(2)

(2)山村の活性化

(山村の内発的な発展)

山村地域での生活を成り立たせていくためには、地域資源を活かした産業の育成等を通じた山村の内発的な発展が不可欠である。このため、林業・木材産業の成⾧発展を図っているほか、特用林産物、広葉樹、ジビエ等の地域資源の発掘と付加価値向上等の取組を支援している(事例2-5)。また、農山漁村に宿泊し、滞在中に地域資源を活用した食事や体験などを楽しむ「農泊」を推進している。 我が国では、古くから生活のあらゆる場面で木を使い、各地域の気候や食文化などとも連動し、多様な樹種を使い分けながら古民家等の伝統的な木造建築物や木製食器などの多様な文化を生み出してきたところであり、このような「木の文化」を継承発展させることが、観光分野等も含めた山村地域の活性化・地方創生につながる。

令和7(2025)年3月には、山村の自立的かつ持続的な発展の促進を図るため、山村振興法について、有効期限を10年間(令和17(2035)年3月末まで)延⾧するとともに、目的規定の見直しや配慮規定を充実するなどの改正が行われたところであり、関係省庁が連携し、山村振興施策を推進をすることとしている。

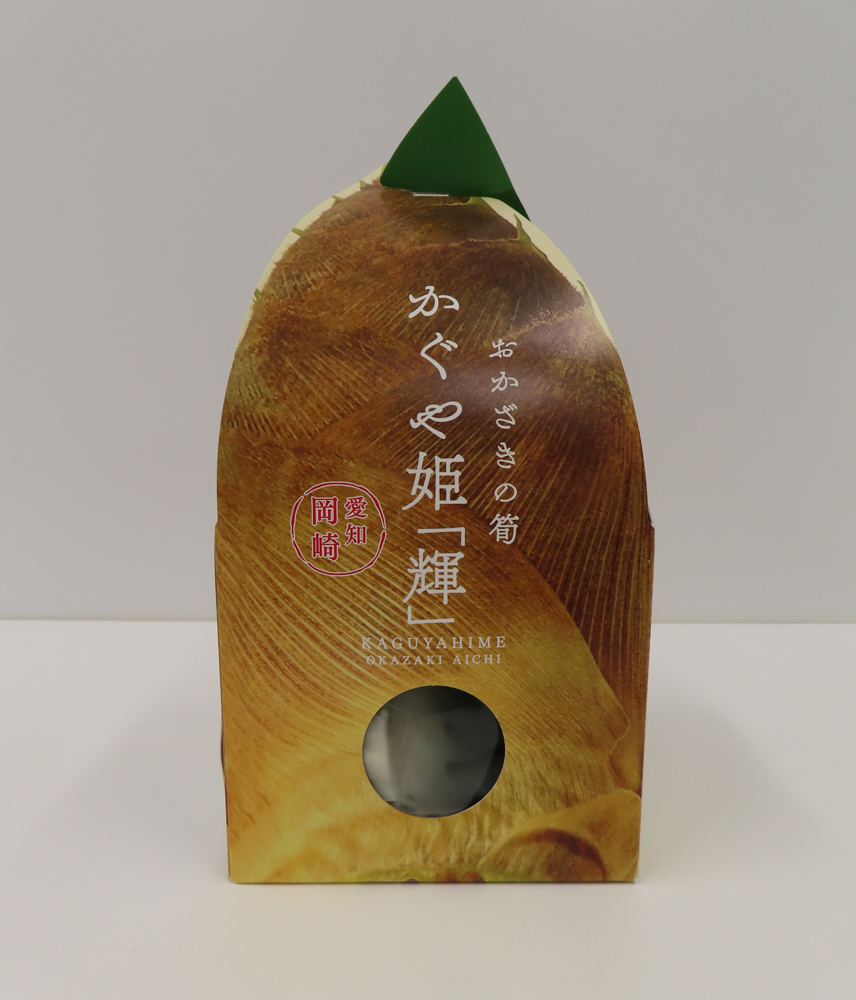

事例2-5 地域資源を活用した特産品の開発による付加価値向上に向けた取組

愛知県岡崎(おかざき)市は、令和4(2022)年から、市内の竹を活用することにより、放置竹林を解消し、地域の環境・景観を改善することで、まちづくり活動の活性化や地域経済の循環を目指す「オクオカ(注)竹プロジェクト」事業に取り組んでおり、岡崎市内の森林組合、農業協同組合(JA)、商工会、畜産生産者、まちづくり協議会等の様々な団体等が参画した「オクオカ竹資源活用協議会」を組織して活動を推進している。

同プロジェクトで最初に力を入れて開発された「岡崎竹千代ポーク」は、竹炭パウダーを添加した餌で育ったブランド豚で、市内の精肉店や飲食店で販売・提供されている。このほか、同プロジェクトでは、たけのこの加工食品、竹炭の土壌改良材、竹炭を使ったインテリア等の商品も開発・販売している。

これらの活動は、荒廃した竹林を整備しながら竹の新たな価値を生み出すことで、国土保全や地域経済への貢献にもつながる取組となっている。

(注)「岡崎市の奥座敷」という意味を込めた、岡崎市内の緑豊かな山々に囲まれた中山間地域を指す愛称。

(山村地域のコミュニティの活性化)

山村地域の人口が減少し、周辺集落の里山林の手入れが滞る中、集落の維持・活性化を図るためには、里山林の整備と併せて地域住民や地域外関係者による協働活動を通じたコミュニティの活性化が必要である。また、地域資源の活用により山村地域やその住民と継続的かつ多様な形で関わる「関係人口」の拡大につながることが期待されている。

このため、林野庁では、山村の生活の身近にある里山林の継続的な保全管理、利用等の協働活動の取組を支援している(事例2-6)。さらに、地域の新たな支え手を確保できるよう、特定地域づくり事業協同組合(*72)等の枠組みの活用を推進するとともに、林業高校や林業大学校への就学、「緑の雇用」事業によるトライアル雇用等を契機とした移住・定住の促進を図っている。

このほか、人口の減少、高齢化の進行等により農用地の荒廃が進む農山漁村における農用地の保全等を図るため、「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」に基づく農用地の保全等に関する事業において放牧等の粗放的利用や鳥獣緩衝帯の整備、林地化に取り組むことができることとされている。林地化に当たっては農地転用手続の迅速化が措置されていることから、山際など条件が悪く維持管理が困難な荒廃農地を林地化して管理・活用する取組が進められている。また、林野庁では、令和5(2023)年に市町村の担当者等が検討・調整を進めるための参考として「荒廃農地における植林 優良な取組事例集」を公表した。

事例2-6 移住者と地元森林所有者が協働で取り組む広葉樹林の利活用

岩手県釜石(かまいし)市の山村地域では、森林所有者の不在村化、地域住民の高齢化により、生活に必要な薪やしいたけ栽培の原木を提供してきた里山林の管理が滞り、荒廃が進んでいる。そうした中、東日本大震災のボランティア活動をきっかけとした移住者と、地元の森林所有者が令和元(2019)年に結成した「となりの杜」は、手入れが行き届いていない里山林における下刈りや枯損木の除去、除伐などの整備や、森林資源の活用に取り組んでいる。

里山林の整備により伐採した広葉樹は、地元の観光会社と連携し、薪として近隣のキャンプ場で販売するほか、木皿やコースター、カッティングボード、まな板などの木製品に加工している。木製品はSNSで情報発信をしながら地元のイベントで販売し、一定の収益も得られている。また、里山林の保全活動を通じ、森を楽しめる環境づくりも進めており、地域住民向けの森遊びイベント等を実施して、地域の活性化に貢献している。

今後は、深刻なナラ枯れ被害やシカによる下層植生の食害に対応しながら、豊かな森林づくりに取り組むとともに、引き続き、市と連携した継続的な活動状況の発信による地域住民への働き掛けを行い、活動の賛同者を増やし、活動区域を広げることとしている。

(*72)地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業を行う事業協同組合。特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節ごとの労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事する者)に係る労働者派遣事業等をいう。

(多様な森林空間利用に向けた「森林サービス産業」の創出)

森林空間の利用については、心身の健康づくりのための散策やウォーキングのほか、スポーツ、文化、教育等の分野での活用にも一定のニーズがある(資料2-33)。近年、人々のライフスタイルや社会情勢が変化する中で、森林環境教育やレクリエーションの場に加え、心と体の健康づくりの場、社員教育やチームビルディングの場等として森林空間を利用しようとする動きもある。また、新型コロナウイルス感染症をきっかけとして、自然豊かな地域等で余暇を楽しみつつ仕事を行うワーケーションにも注目が集まっている。このように、様々なライフスタイルやライフステージにおいて森林空間を活用する取組によって、「働き方改革」の実現や健康寿命の延伸が図られるなど、社会課題の解決につながることが期待される。

さらに、山村地域においては、森林空間を活用した体験プログラムや場を提供することによって、森林所有者の新たな収入や雇用機会の創出につながるとともに、都市から山村地域を訪れる人の増加や旅行者の滞在期間の延⾧によって、飲食店や小売店などの地域の関係者の収入の増加、関係人口の創出・拡大にもつながることが期待される。

林野庁では、森林空間において、健康・観光・教育分野等での体験プログラムの提供を行い、山村地域に収入・雇用の機会を生み出す「森林サービス産業」の創出・推進に取り組んでいる(事例2-7)。令和6(2024)年度は、森林サービス産業推進地域(*73)と森林での体験プログラムの活用に関心がある企業をつなぐ「山村と企業をつなぐフォーラム」を開催するなど、企業とのマッチング機会の創出等に取り組んだ。また、森林サービス産業の創出・推進に関心のある地方公共団体や民間事業者、研究者などの様々なセクターで組織する「Forest Style ネットワーク」では、森林空間利用に関する様々な情報共有等を行っている。

森林サービス産業推進地域の中には国有林の「レクリエーションの森」を観光資源として活用する取組もみられる。国有林野事業においても、「日本美(にっぽんうつく)しの森 お薦め国有林」を選定し、外国人観光客も含めた利用者の増加を図るため、標識類等の多言語化、歩道等の施設整備等に取り組んでいる(*74)。

また、農林水産省では、「農泊」の推進の一環として、森林空間を観光資源として活用するための体験プログラムの開発、ワーケーションやインバウンド受入環境の整備、古民家等を活用した滞在環境の整備等を支援している。

事例2-7 森林サービス産業推進地域における企業等へのプログラム提供

兵庫県宍粟(しそう)市は、市面積の約9割を占める豊かな森林を活用することで、平成27(2015)年に兵庫県内で初めてとなる「森林セラピー基地(注)」の認定を受けており、公益財団法人しそう森林王国観光協会が、宍粟市癒しの森ガイドの会と連携して、森林内をガイドが案内する散策プログラムを提供している。

令和4(2022)年度からは、赤西セラピーロードと周辺エリアを電動アシスト付きマウンテンバイク(E-BIKE)で走る“セラピーバイク”のプログラムの提供も開始した。セラピーバイクは、健康維持、病気の予防を目的とした森林浴である森林セラピーとE-BIKEで爽快に駆け抜けるサイクリングを同時に体験できるプログラムである。

令和5(2023)年度には、これらのプログラムの有料ツアーに、合わせて600人以上が参加しており、個人の利用だけでなく、企業や団体として参加しているケースもある。

例えば、TOPPANグループ健康保険組合(東京都台東区)では、研修等の一環として、同市における森林セラピーへの参加に対して支援しているほか、市内の3つの宿泊施設と利用契約を結び、加入者個人で森林セラピーに参加する場合や宿泊施設を利用する際にも費用の一部を補助することで、森林内での体験を楽しみながら心と身体の健康づくりが行える環境を提供している。

(注)森林セラピー及びセラピーロードは、特定非営利活動法人森林セラピーソサエティの登録商標。森林セラピーロードとは、生理・心理実験によって癒やしの効果が実証され、森林セラピーに適した道として認定された道。森林セラピー基地とは、森林セラピーロードが2本以上あり、健康増進やリラックスを目的とした包括的なプログラムを提供している地域。

(*73)林野庁が、公益社団法人国土緑化推進機構と連携し、「森林サービス産業」の創出・推進に取り組む地域を「森林サービス産業推進地域」として公募し、登録している。

(*74)国有林の観光資源としての活用等に向けた取組については、第4章第2節(3)207-208ページを参照。

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219