第2章 林業と山村(中山間地域)

1.林業の動向

(1)林業生産の動向

2022年の林業産出額は5,807億円で、近年は増加傾向

➢ 我が国の林業産出額は増加傾向で推移。2022年は、前年に⽣じた⽊材価格の上昇の影響が続いたこと、建築⽤材や燃料⽤チップ素材の⽣産量が増加したこと等を背景に、前年⽐6.4%増の5,807億円

➢ このうち約6割を占める⽊材⽣産は前年⽐10.8%増の3,605億円

(2)林業経営の動向

1林業経営体当たりの素材⽣産量は増加し、林業経営体の規模拡⼤が進⾏

➢ 林家69万⼾のうち保有⼭林⾯積が10ha未満の林家が88%を占め、⼩規模・零細な所有構造

➢ 林業経営体による素材⽣産量の約8割は森林所有者からの受託や⽴⽊買い。また、⺠間事業体や森林組合が素材⽣産全体の約8割を担っている状況

➢ 1林業経営体当たりの平均素材⽣産量は増加。年間素材⽣産量が1万m3以上の林業経営体による⽣産量が約7割を占めるまで伸展し、規模拡⼤が進⾏

➢ 森林組合は610組合(2021年度)。森林整備の中⼼的な担い⼿となっており、経営基盤の強化が必要

(3)林業労働力の動向

林業従事者数は減少傾向から横ばいに転じ、2020年は4.4万⼈。

➢ 林業従事者数は、⻑期的には減少傾向であったが、近年横ばいに転じ、2020年は4.4万⼈。若年者率は全産業で低下する中、横ばいで推移

➢ 「緑の雇⽤」事業により新規就業者の確保・育成を図っており、これを活⽤した2022年度の新規就業者は746⼈。また、外国⼈材の受⼊れ拡⼤に向けた取組を推進

➢ 林業の労働災害発⽣率は低下傾向にあるものの他産業に⽐べて⾼いため、安全衛⽣装備の導⼊や、林業経営体に対する安全巡回指導、林業従事者に対する各種の研修等の実施を推進

➢ 林業従事者の通年雇⽤化が進展し、年間平均給与も361万円(2022年)まで上昇しているが、全産業より100万円程度少ない状況にあり、施業集約化や販売⼒強化等による経営体の収益性向上の取組等を推進

➢ 林業に従事する⼥性は2,730⼈(2020年)。林業活性化に向けて⼥性の活躍を促進

(4)林業経営の効率化に向けた取組

⽣産性向上のための施業の集約化や収⽀をプラス転換する「新しい林業」に向けた取組を推進

施業の集約化

➢ ⽣産性向上を図るためには、複数の所有者の森林を取りまとめ、路網整備や間伐等を⼀体的に実施する「施業の集約化」が必要

➢ 森林経営計画制度や森林経営管理制度の運⽤により施業集約化を推進

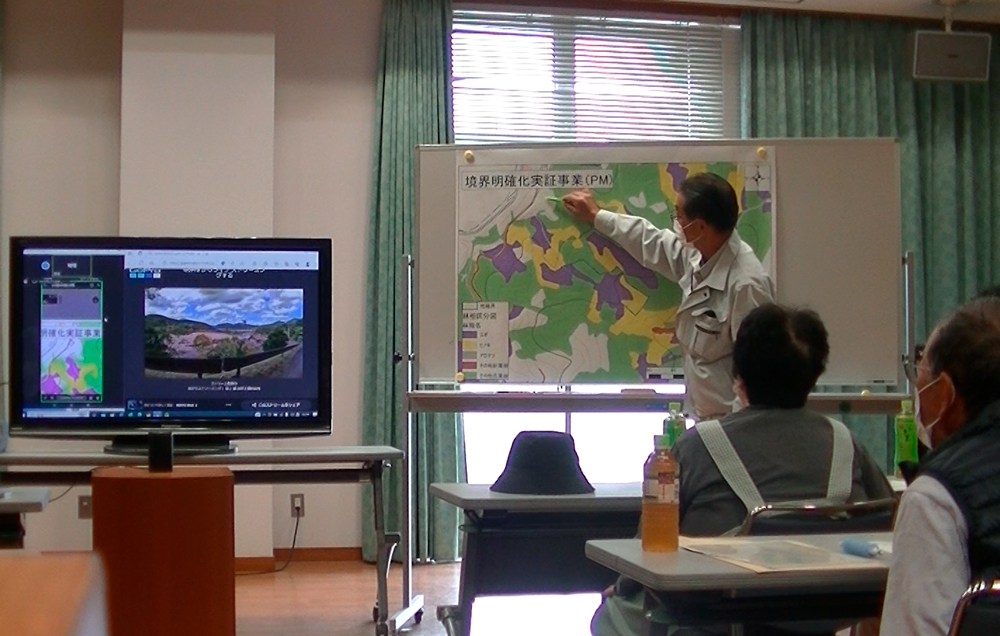

➢ 特に、所有者が不明な森林や境界が不明確な森林の存在に対しては、所有者不明森林等における特例措置や境界の明確化で対応。「所有者不明森林等における特例措置活⽤のための留意事項(ガイドライン)」を2023年2⽉に改訂し、特例措置の活⽤を推進

➢ 所有者特定の取組を引き続き推進。なお、 2022年の外国資本による森林取得は14件(41ha)。過去の取得事例を含め、これまで無許可開発等の問題事例の報告無し

➢ 所有者や境界の情報等を⼀元的に管理する林地台帳の活⽤や、都道府県での森林クラウドの導⼊により、林業経営体に対して施業集約化に必要となる森林情報の提供を推進

➢ 提案型集約化施業を⾏う「森林施業プランナー」の育成を⽀援

➢ 主伐・再造林の増加や⽊材の有利販売等の林業経営上の課題に対応して持続的な経営を実践する「森林経営プランナー」を育成

「新しい林業」に向けて

➢ 林業は、造林から収穫まで⻑期間を要し、⾃然条件下での⼈⼒作業が多いことから、低い⽣産性や安全性の改善が課題

➢ このため、低コスト造林を進めるなど、新技術を活⽤して⽣産性や安全性を向上させ、伐採から再造林・保育に⾄る収⽀のプラス転換を可能とする「新しい林業」に向けた取組を推進

➢ 「森林・林業基本計画」の検討において、現時点で実装可能な取組を想定した「近い将来」では、作業員賃⾦を向上させた上で、林業経営の⿊字化が可能と試算。さらに、エリートツリーや⾃動化機械を想定した「新しい林業」では、⿊字幅を拡⼤可能と試算

➢ 収益性の向上につながる経営モデルの実証により、「新しい林業」の経営モデルの構築・普及の取組を⽀援

➢ 林業・⽊材産業へのデジタル技術等の活⽤、林業機械の⾃動化・遠隔操作化に向けた開発等を推進

事例 「新しい林業」を⽬指す林業経営モデルの構築

➢ ⼭⼝県⻑⾨市では、ICTハーベスタや地上レーザ等の先端技術を導⼊して⽣産効率や安全性を⾼め、製材⼯場等との情報共有を図ることで林業収益性の向上を⽬指す「⻑⾨型林業経営モデル」構築の実証を実施

➢ 実証の結果、境界明確化、素材⽣産等において有効性を確認。さらに、県の異業種新規参⼊促進事業と連携し、林業への新規参⼊者がICTハーベスタを使⽤することの有効性について実証を実施

2.特用林産物の動向

(1)きのこ類等の動向

特⽤林産物は林業産出額の約4割。きのこ類の輸出量は増加傾向

➢ 特⽤林産物は林業産出額の約4割。地域経済の活性化や⼭村地域における所得の向上等に⼤きな役割

➢ 特⽤林産物の⽣産額の8割以上がきのこ類で、その⽣産量は近年横ばい

➢ 原⽊しいたけ⽣産者⼾数は減少傾向。きくらげ⽣産者⼾数については国産志向の⾼まり等により増加

➢ きのこ類は国内需要の89%を国内で⽣産。近年、燃油・電気代や⽣産資材価格が⾼騰していることから、安定供給に向けて、省エネ化を図る施設整備や⽣産資材費の⼀部を⽀援

➢ ⼀⼈当たりの年間消費量は3.4kgと近年横ばいで推移。消費拡⼤に向け、おいしさや機能性を伝えるPR活動等を展開

➢ 各国における和⾷の普及や健康的な⾷⽣活への関⼼の⾼まりに伴い、⾹港や北⽶向け等のきのこ類の輸出量が増加

事例 乾しいたけの輸出に向けた取組

➢ 乾しいたけやしいたけパウダー等の販売を⼿掛ける株式会社杉本商店(宮崎県⾼千穂町)は、国内市場縮⼩に対応し、SNSによる旨味や⾷品安全性等の情報発信、有機JAS認証の取得など輸出に注⼒

➢ 欧⽶を中⼼に累計23か国に販路を広げ、輸出で得られた利益を地元へ還元することで産地と⽣産者を守り続けることにも貢献

(2)その他の特⽤林産物の動向

薪の⽣産量は引き続き好調、⽵の新規需要開発や国産漆の増産に向けた活動も拡がる

➢ ⽊炭の⽣産量は⻑期的に減少傾向。近年は、J-クレジット制度を活⽤したバイオ炭の農地施⽤や和⾷⽂化の拡がり等による海外需要の拡⼤に期待

➢ 薪の⽣産量は、引き続きのアウトドア需要の影響等もあり、2022年も前年と同程度の5.7万m3を維持

➢ ⽵材の⽣産量は、2010年から増加に転じたものの2017年以降再び減少。⽵資源の需要喚起のため、家畜飼料、⼟壌改良材、洗剤、メンマなど、有効利⽤に向けた取組が進展

➢ 漆の⽣産量は1.8トン(2022年)。⼯芸品等の主要産地を中⼼にウルシ林の造成・整備、漆掻き職⼈の育成等の取組が拡⼤。ウルシの植栽本数は、2021年の1.8万本に対して2022年は3.4万本に増加

3.山村(中山間地域)の動向

(1)山村の現状

⼭村の地域資源に対し都市住⺠や外国⼈観光客、地⽅移住希望者から⼤きな関⼼

➢ ⼭村は、林業を始め様々な⽣業が営まれる場であり、森林の多⾯的機能の発揮にも重要な役割

➢ ⼭村振興法に基づく「振興⼭村」は国⼟⾯積の約5割、林野⾯積の約6割。過疎化・⾼齢化が進⾏し、森林の荒廃等の問題が発⽣

➢ ⼭村の豊富な森林・⽔資源、景観、⽂化等に対しては、都市住⺠や外国⼈観光客、地⽅移住希望者から⼤きな関⼼

(2)山村の活性化

林業・⽊材産業の成⻑発展に加え、地域資源の発掘と付加価値向上等の取組を⽀援

➢ ⼭村地域での⽣活を成り⽴たせていくためには、地域資源を活かした産業の育成等を通じた⼭村の内発的な発展が不可⽋。森林資源を活⽤して、林業・⽊材産業を成⻑発展させるほか、特⽤林産物、広葉樹、ジビエ等の地域資源の発掘と付加価値向上等の取組を⽀援

➢ コミュニティの維持・活性化のため、地域住⺠や地域外関係者(関係⼈⼝等)による⾥⼭林の継続的な保全管理や利⽤等の協働活動を促進

➢ 林業⾼校・林業⼤学校等への進学、「緑の雇⽤」事業によるトライアル雇⽤等を契機とした移住・定住を促進

➢ 健康、観光、教育等の多様な分野で森林空間を利⽤しようとする動きを受け、森林空間における体験プログラムの提供等により、⼭村地域に収⼊・雇⽤の機会を⽣み出し、関係⼈⼝の創出・拡⼤にもつながる「森林サービス産業」の創出を推進

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219