第1部 特集 第2節 スギ等による花粉症の顕在化と対応(2)

(2)これまでの花粉症・花粉発生源対策

(ア)花粉生産量の実態把握に向けた調査と成果

林野庁では昭和62(1987)年度から、花粉生産量の実態把握や飛散量予測に向けて、雄花の着生状況等を調べる花粉動態調査を実施してきた。その中で、雄花が形成される6~7月において日照時間が⾧く気温の高い日数が多いと着花量が増えることが判明しており、また着花量が多い年の翌年は減少する傾向がみられることから、これらの知見を活かして翌年度の飛散量を予測することが可能となった。また、花粉生産量の推定のため各地に設けた定点スギ林において雄花着生状況を観察・判定する手法が確立され、飛散量の予測精度が向上した(資料 特-8)。なお、平成16(2004)年度以降、環境省においても着花量を調査しており、林野庁の調査結果と併せて公表している。

定点スギ林の着花量は年によって変動するものの、林分内でも個体間で着花量に差があることから、雄花の着きやすさには遺伝的な要因が影響しているとみられる(資料 特-8)。

一方、林齢によって面積当たりの着花量が増減するといった明確な傾向は観察されていない。この理由として、雄花は日光の良く当たる枝(陽樹冠)に形成される性質があり、林齢が上がって面積当たりのスギの本数が減少したとしても林分全体の陽樹冠の表面積は大きく変わらないことが考えられる(*12)。そのため、間伐による密度調整や枝打ちによる下枝の除去といった森林施業では単位面積当たりの着花量を大きく削減することは期待できない(*13)。

(*12)梶原幹弘「スギ同齢林における樹冠の形成と量に関する研究(V) 樹冠表面積と樹冠体積」(日本森林学会誌 59巻7号(1977))

(*13)清野嘉之「スギ花粉発生源対策のための森林管理指針」(日本森林学会誌 92巻6号(2010))

(イ)スギ花粉症・花粉発生源対策の着手と進展

(関係省庁の連携がスタート)

平成2(1990)年には、社会問題化している花粉症の諸問題について検討を行うため、環境庁、厚生省、林野庁及び気象庁で構成する「花粉症に関する関係省庁担当者連絡会議」が設置された(*14)。この中で、花粉及び花粉症の実態把握、花粉症の原因究明や対応策について連絡検討が継続されている。

(*14)令和5(2023)年の構成員は、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、気象庁、環境省。

(花粉の少ないスギの開発に着手)

「花粉の少ないスギ」とは無花粉スギ品種、少花粉スギ品種、低花粉スギ品種及びスギの特定母樹を指す。平成3(1991)年から、林野庁は花粉の少ないスギの選抜のための調査を開始した。その結果に基づき、平成8(1996)年以降、少花粉スギ品種を開発し順次実用に供している。また、無花粉スギ品種の開発や特定母樹の指定も進められており、各地で花粉の少ないスギの普及が進められている。

(国による花粉発生源対策の取組)

平成13(2001)年に施行された森林・林業基本法に基づき新たに策定された森林・林業基本計画において花粉症対策の推進が明記されるとともに、林野庁では、国や都道府県、森林・林業関係者等が一体となってスギ花粉発生源対策に取り組むことが重要であるとの観点から、関連施策の実施に当たっての技術的助言を定めた「スギ花粉発生源対策推進方針」を策定した。

その後、林野庁では、花粉発生源対策として、(ア)花粉を飛散させるスギ人工林の伐採・利用、(イ)花粉の少ない苗木等による植替えや広葉樹の導入、(ウ)スギ花粉の発生を抑える技術の実用化に取り組んできたところであり、ヒノキについても同様に花粉の少ない森林への転換等を推進してきた。また、平成28(2016)年度から、花粉発生源対策として、花粉の少ない苗木や広葉樹等への植替えを促すため、素材生産業者等が行う森林所有者等への働き掛け等を支援している。

(地方公共団体による取組)

首都圏の9都県市では、平成20(2008)年に花粉発生源対策10か年計画を策定し、現在も第二期10か年計画により、スギ・ヒノキ人工林の針広混交林化や植替えへの支援等を行っている。また、兵庫県や岡山県、福岡県等でも少花粉スギ品種の苗木生産や植替え等に対して支援している。

さらに、令和4(2022)年には全国知事会が花粉発生源対策の推進に向けて提案・要望を行っている。

コラム 花粉症の原因となる植物

スギやヒノキ、イチョウなどの裸子植物は、約3億8,000万年前にシダ植物から分かれた際に、種子の生産のために雄花(胞子嚢(のう))で花粉を生産し、風に乗せて花粉を運ぶようになった(風媒)と考えられている。現生の裸子植物も大部分は風媒となっている。その後、植物の進化により被子植物が誕生し、その多くは、目立つ花や香りによって昆虫等を引き寄せ、蜜を提供することによって共生関係を構築して花粉を運んでもらうようになった(虫媒)。一方で、被子植物の中でも大群落を形成するようなブナ科やカバノキ科などの樹木、ヨモギなどの草本は風媒であり、風媒の方が効率が良いために進化の過程で回帰したグループといえる。

これらの風媒による植物は多量の花粉を風に乗せるため、離れた場所からも花粉症を生じさせる原因となり得る。なお、裸子植物のマツ類(クロマツ、カラマツ等)も風媒だが、花粉中にアレルゲンとなる物質が少なく、比較的花粉症を引き起こしにくいとされている。

また、虫媒であっても、農業ハウス内での受粉作業等により花粉に接する機会の多い農家等に対して職業性花粉症を発症させることが知られており、これらの特殊なものも合わせて日本国内ではこれまでに50種類以上の花粉症が報告されている。

(ウ)花粉の少ないスギ等の開発と苗木の増産

(少花粉スギ品種の開発)

着花量はスギの系統によって異なることから、平成3(1991)年以降、林野庁では、林木育種センター(*15)と都府県の参画を得て、第1世代精英樹(*16)を対象に雄花着生性の調査を実施してきた。その調査結果に基づき、花粉生産量が一般的なスギの1%以下であるものを選抜して、平成8(1996)年以降、少花粉スギ品種を開発している(資料 特-9)。これまで147品種が開発され、現在は花粉の少ない品種の中で最も普及している。

(*15)昭和32(1957)年以降に設立された国立中央林木育種場及び各地方の国立林木育種場を前身とし、現在は国立研究開発法人森林研究・整備機構の一組織となっている。

(*16)1950年代以降、全国の人工林等から成⾧・形質の優れた木を選抜したもの。

(無花粉スギ品種の開発)

平成4(1992)年に富山県で花粉を全く生産しない無花粉(雄性不稔)スギが発見されたことを契機に、全国で無花粉スギの探索が開始され、20個体以上が発見された。その後の研究で、花粉の形成に関する遺伝子の突然変異により無花粉になること、無花粉の性質は潜性遺伝(*17)すること等が判明した。また、各地での無花粉個体の発見確率から、自然に無花粉個体が生じる確率は6千分の1から1万分の1であること(*18)、無花粉個体は成⾧、材質、雪害抵抗性等の他の形質は通常個体と変わらないこと(*19)が示唆されている。

これらの無花粉個体を種子親として、精英樹の花粉を交配して得られた個体の雄花に花粉が入っているかどうかを調べることで、花粉親の精英樹の中から、無花粉の遺伝子を持ちながら花粉を生成するものが発見された。そのような精英樹等を活用した優良な無花粉スギ品種の開発が、林木育種センターと都県の連携により進められており、令和6(2024)年3月時点で28品種が開発されている(資料 特-10)。

なお、植栽木は自然界で⾧期間生育する間に様々な病虫害や気象害にさらされる可能性があることから、遺伝的多様性を確保するため、地域ごとに多様な少花粉・無花粉スギ品種が開発されている。

(*17)ある形質を決める一対の遺伝子のうち、一方の形質に隠れて表現型として現れにくい形質を持つ遺伝様式。過去には劣性遺伝と呼ばれていたもの。

(*18)五十嵐正徳ほか「福島県でスギ雄性不稔個体を発見(Ⅰ)-探索地の選定と雄性不稔個体の確認-」(東北森林科学会誌9巻2号(2004))、平英彰ほか「スギ雄性不稔個体の選抜」(林木の育種 216号(2005))、斎藤真己ほか「採種園産実生個体からの雄性不稔スギの選抜」(日本森林学会誌 87巻1号(2005))

(*19)三浦沙織ら「スギ雄性不稔個体選抜地における不稔個体と可稔個体の形質の比較」(日本森林学会誌 91巻4号(2009))

(スギ特定母樹の指定)

第1世代精英樹の交配・選抜により第2世代精英樹(エリートツリー)の開発が進展している。平成25(2013)年に改正された「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づき、これらの精英樹等の中から成⾧に優れ雄花着生性が低いなどの基準(*20)を満たすものが特定母樹に指定されている。令和6(2024)年3月時点で、305種類のスギ特定母樹が指定されている。特定母樹から採取された種穂から育成された苗木は特定苗木と呼ばれ、その普及が進められている。

(*20)成⾧量が同様の環境下の対照個体と比較しておおむね1.5倍以上、材の剛性や幹の通直性に著しい欠点がなく、雄花着生性が一般的なスギ・ヒノキのおおむね半分以下等。

(花粉の少ない苗木の増産)

開発された花粉の少ないスギを早期に普及させるためには、都道府県の採種園・採穂園(*21)における種穂の生産等、苗木生産に係る工程を短縮する必要がある。

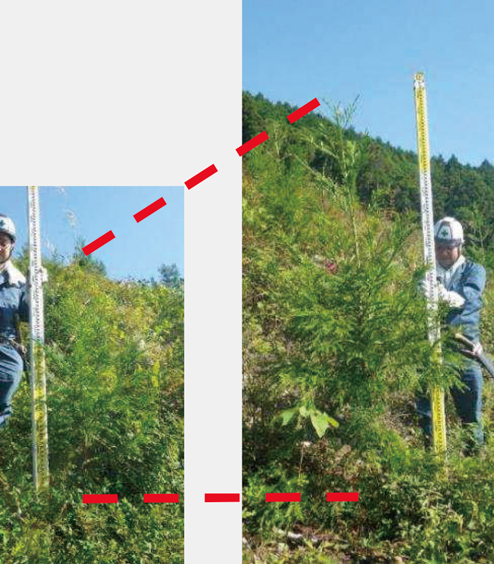

このため、従来の採種園では母樹を植栽してから種子を採取できるようになるまで10年程度要していたところ、現在、都道府県において、ジベレリン処理等により種子生産までの期間を4年程度に短縮可能なミニチュア採種園の整備が広く推進されている。ミニチュア採種園の母樹は、植栽間隔を狭くし、樹高を低く仕立てるため、作業の効率・安全性を確保できるという利点もある。

さらに近年は、閉鎖型採種園の整備が推進されている。閉鎖型採種園は、外部花粉の影響を防ぎ花粉の少ないスギ同士の確実な交配が可能となることから種子の質の向上が期待されるとともに、果樹で導入されている「根圏制御栽培法」を応用し、温度や水分量等を管理することで種子生産までの期間を2年程度に短縮させることが可能となっている。

また、再造林に必要な花粉の少ないスギ苗木の増産に向けてコンテナ苗生産施設の整備を推進している。

これらの取組により、花粉の少ないスギ苗木の生産量は令和4(2022)年度(2022年秋から2023年夏)で約1,600万本まで増加し、10年前と比べ約10倍、スギ苗木の生産量の約5割に達している(資料 特-11)。

特に、関東地方では各都県の集中的な取組により令和4(2022)年度でスギ苗木生産量の99%以上が花粉の少ないスギ苗木となっている。

なお、花粉の少ないヒノキについても品種の開発に取り組んでおり、令和6(2024)年3月時点で、少花粉ヒノキ等159品種が開発されている。花粉の少ないヒノキ苗木の生産量は令和4(2022)年度で約200万本であり、ヒノキ苗木の生産量の約3割となっている(*22)。ヒノキについては、採種園において着花を促す薬剤処理技術等の課題があるため、採種園における種子の生産工程の短縮技術が確立されておらず、現在、増産に向けて林木育種センターが短期間で安定的に種子を生産する技術の開発に取り組んでいる。

(*21)苗木を生産するための種子やさし穂を採取する目的で、精英樹等を用いて造成した圃場。

(*22)林野庁整備課調べ。

(エ)その他の花粉症対策

(スギ花粉の発生を抑える技術の開発)

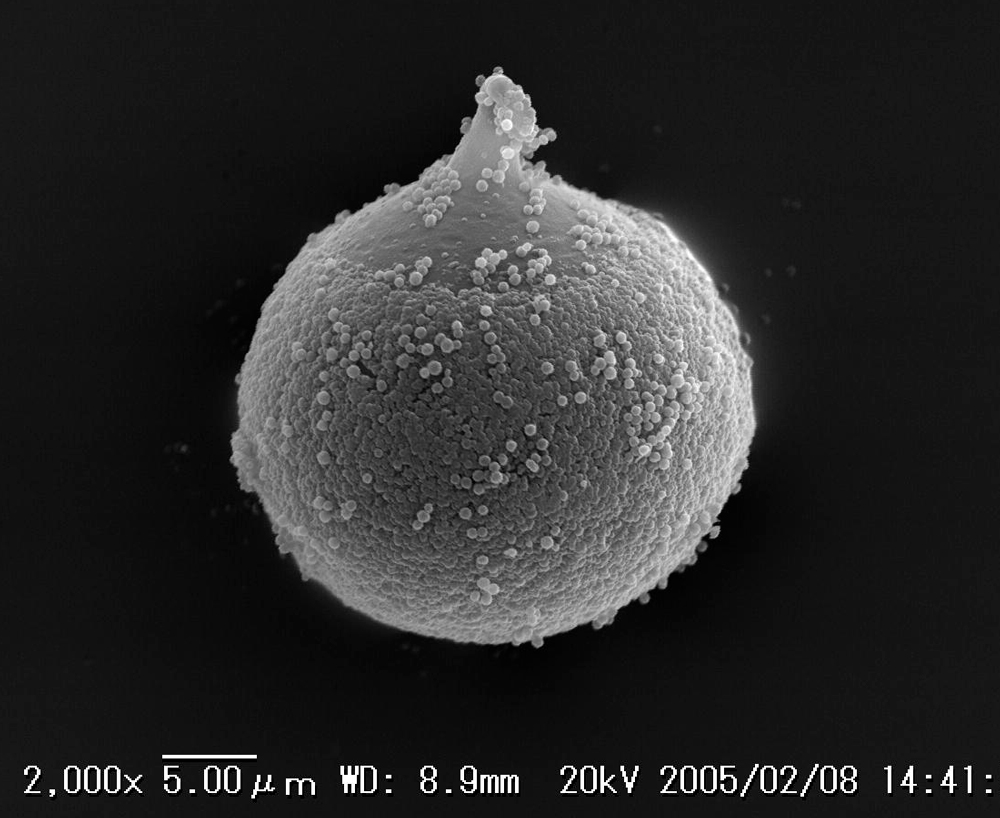

スギ花粉の発生を抑える技術の実用化に向けては、スギの雄花だけを枯死させる日本固有の菌類(Sydowia japonica)や食品添加物(トリオレイン酸ソルビタン)を活用したスギ花粉飛散防止剤の開発が進展している。林野庁では、スギ林への効果的な散布方法の確立や散布による生態系への影響調査、花粉飛散防止剤の製品化などの技術開発等を支援しており、令和5(2023)年度は、空中散布の方法に関する実証試験等を支援した(資料 特-12)。

(治療法の研究と普及)

花粉発生源に関する研究と並行して、大学や製薬会社等により治療法の研究が進められてきた。ヒスタミン等の化学伝達物質の影響を緩和する対症療法が開発されているほか、根本的治療に近いものとして、あらかじめ微量の抗原を繰り返し皮下注射することで花粉を取り込んだ際のアレルギー反応が減る減感作療法またはアレルゲン免疫療法と呼ばれる治療法が開発された。平成26(2014)年には更に患者の負担が少ない減感作療法である舌下免疫療法が承認され、効果的な治療法として普及が図られている。

舌下免疫療法に使用される治療薬には原材料としてスギ花粉が必要であり、治療薬の増産に向けて、花粉を採取する森林組合等と製薬会社の連携が拡大している。

コラム 世界と日本における林木育種の展開

林木の遺伝的改良を行う林木育種は人工林の生産性等の向上に直結することから世界各地で⾧年取り組まれている。日本においては、更に情勢の変化に応じて、病虫害への抵抗性や花粉生産量等に着目した育種へと展開している。

我が国において造林技術が発達した江戸時代には、望ましい性質を示す個体を母樹として苗木を育てることが推奨され、各地で在来品種群(注)が成立した。

20世紀初頭のヨーロッパでは、様々な産地から取り寄せた種苗を造林予定地域に植栽して生育を比較する「産地試験」が定着した。我が国においても、明治時代のスギ造林地拡大期に、他地域から導入した苗木が雪害等を受けるなど多くの不成績事例が報告されたことなどから産地試験を行うことが広まった。

20世紀中頃には、精英樹の選抜、採種園の整備と交配、次世代の検定と更なる交配・選抜を繰り返すことにより林木集団を遺伝的に改良していく「集団選抜法」がスウェーデンで確立され、世界中に普及した。このような方法は、自然に存在する豊富な遺伝的変異を活用することで大きな改良効果につなげることができるとともに、自然環境下で健全に生存できることを確認しながら進められるといった利点を持っている。スウェーデンのヨーロッパアカマツ、米国のテーダマツ、ニュージーランドのラジアータパイン等では、既に第3世代以上の選抜が進んでおり、成⾧量や材質の向上等に大きな効果を発揮している。

さらに、マツ枯れ等の病虫害については、被害林から生き残った木に病原体を接種するといった検定法等により抵抗性品種が育成されている。

注:各地域の天然品種等から挿し木等により選択されて生じた品種。

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219