第1部 第2章 第3節 山村(中山間地域)の動向(2)

(2)山村の活性化

(山村の内発的な発展)

山村地域での生活を成り立たせていくためには、地域資源を活かした産業の育成等を通じた山村の内発的な発展が不可欠である。また、我が国では、古くから生活のあらゆる場面で木を使い、各地域の気候や食文化等とも連動し、多様な樹種を使い分けながら古民家等の伝統的な木造建築物や木製食器等の多様な文化を生み出してきたところであり、このような「木の文化」を継承発展させることが、観光分野等も含めた山村地域の活性化につながる。

このため、森林資源を活用して、林業・木材産業の成⾧発展を図っているほか、特用林産物、広葉樹、ジビエ等の地域資源の発掘と付加価値向上等の取組を支援している(事例2-8)。また、農山漁村に宿泊し、滞在中に地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ「農泊」を推進している。

事例2-8 地域の豊かな森林資源を活かした商品開発

群馬県上野村(うえのむら)は、村面積の95%を森林が占める森林資源に恵まれた地域で、昔から、良質な広葉樹材などの木材を利用した木工品が特産品となってきた。

この豊富な森林資源の更なる活用と木工業の活性化を目指して、上野村森林組合や木工作家からなるプロジェクトチーム「上野村木工」を立ち上げ、村産材を活用した新商品の開発や後継者不足に悩む木工職人の担い手確保に向けた取組を進めている。

これまでに、村産材を用いたスツール、木琴などの玩具等を開発しており、村内の銘木工芸館や道の駅、オンラインショップで販売している。また、上野村は、「ウッドスタート宣言」を行っていることから、満一歳の幼児に村産材の木製玩具をお祝い品として贈っている。

こうした取組が村民だけでなくIターン者も加わって進められた結果、木工の村としての知名度が上がるとともに木工品の安定的な販路が拡大したことから、更なるIターン者につながり、令和5(2023)年12月末時点でIターンにより12名が上野村森林組合の木工部門や木工作家として地域に定着し活動している。

(山村地域のコミュニティの活性化)

山村地域の人口が減少する中、集落の維持・活性化を図るためには、地域住民や地域外関係者による協働活動を通じたコミュニティの活性化が必要である。また、地域資源の活用により山村地域やその住民と継続的かつ多様な形で関わる「関係人口」の拡大につながることが期待されている。

このため、林野庁では、山村の生活の身近にある里山林の継続的な保全管理、利用等の協働活動の取組を支援している(事例2-9)。

さらに、地域の新たな支え手を確保できるよう、特定地域づくり事業協同組合(*72)等の枠組みの活用を推進するとともに、林業高校や林業大学校等への進学、「緑の雇用」事業によるトライアル雇用等を契機とした移住・定住の促進を図っている。

このほか、人口の減少、高齢化の進行等により農用地の荒廃が進む農山漁村における農用地の保全等を図るため、「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」により、「農用地の保全等に関する事業」の中で放牧等の粗放的利用や鳥獣緩衝帯の整備、林地化に取り組むことができることとされている。林地化に当たっては農地転用手続の迅速化が措置されていることから、山際など条件が悪く維持管理が困難な荒廃農地を林地化して管理・活用する取組が進められている。また、林野庁では、市町村の担当者等が検討・調整を進めるための参考として「荒廃農地における植林―優良な取組事例集」を令和5(2023)年3月に公表している。

事例2-9 里山林の保全活動からつながる地域活性化

兵庫県丹波篠山(たんばささやま)市には、かつてはまつたけが多く採れる豊かな里山が広がっていたが、松くい虫による甚大な被害でまつたけによる地域住民の収入がなくなったことから、森林整備が行われず荒廃が進んだ。

丹波篠山市内で約80haの共有林を管理している八幡共有山組合は、荒廃した共有林の現状に危機感を持ち、平成21(2009)年度から尾根筋の雑木の伐採、倒木の除去等の里山の整備に取り組んでいる。令和3(2021)年度からは更に森林・山村多面的機能発揮対策交付金を活用して雑草木の刈払い、危険木の除去、遊歩道の整備をしている。

こうした里山林の整備の結果、かつての登山道が再生され、幼稚園児から大人まで誰でも楽しめるコースを設定したことで、年間1,000名を超える利用者が訪れるようになった。また、令和5(2023)年度はトレイルランニングのイベントが開催され、コースを提供した。地域内外から選手・関係者約200名が参加し、好評であったことから今後も開催される予定となっている。

(*72)地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業を行う事業協同組合。特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節ごとの労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事する者)に係る労働者派遣事業等をいう。

(多様な森林空間利用に向けた「森林サービス産業」の創出)

森林空間の利用については、心身の健康づくりのための散策やウォーキングのほか、スポーツ、文化、教育等の分野での活用にも一定のニーズがある(資料2-30)。近年、人々のライフスタイルや社会情勢が変化する中で、森林環境教育やレクリエーションの場に加え、メンタルヘルス対策や健康づくりの場、社員教育やチームビルディングの場等として森林空間を利用しようとする動きもある。さらに、新型コロナウイルス感染症をきっかけとして、自然豊かな地域等で余暇を楽しみつつ仕事を行うワーケーションにも注目が集まっている。このように、様々なライフスタイルやライフステージにおいて森林空間を活用する取組によって、「働き方改革」の実現や健康寿命の延伸が図られる等、社会課題の解決につながることが期待される。

さらに、山村地域においては、森林空間を活用した体験プログラムや場を提供することによって、森林所有者の新たな収入や雇用機会の創出につながるとともに、都市から山村地域を訪れる人の増加や旅行者の滞在期間の延⾧によって、飲食店や小売店等の地域の関係者の収入の増加、関係人口の創出・拡大にもつながることが期待される。

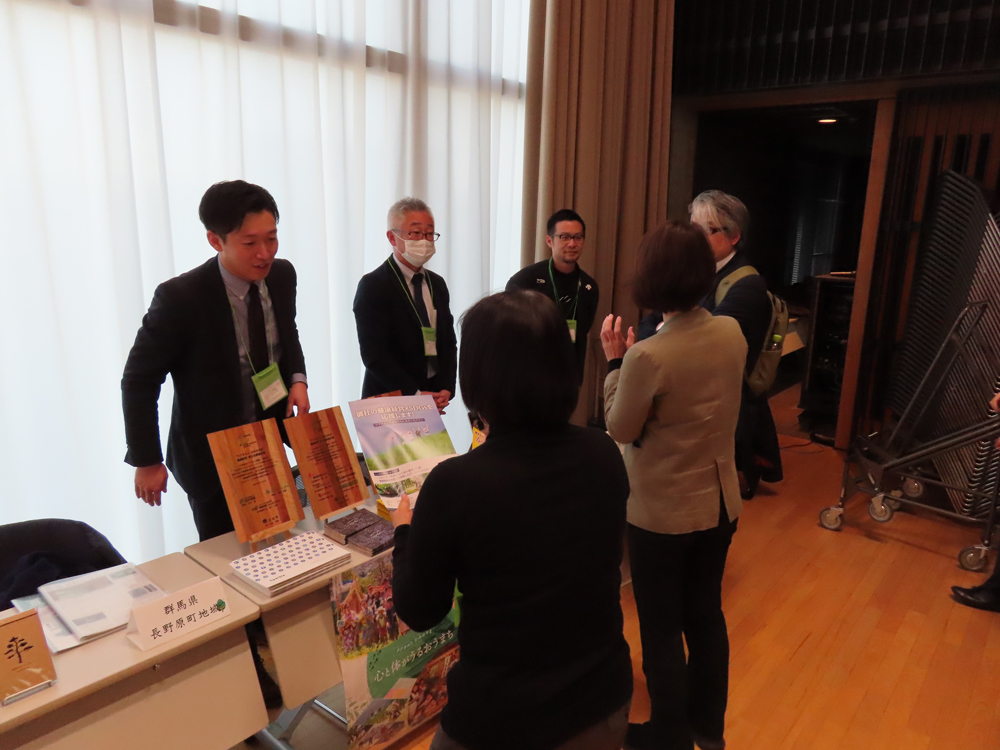

林野庁では、森林空間において、健康・観光・教育分野等での体験プログラムや場の提供を行い、山村地域に収入・雇用の機会を生み出す「森林サービス産業」の創出・推進に取り組んでいる(事例2-10)。令和5(2023)年度は、森林サービス産業推進地域(*73)と森林での体験プログラムの活用に関心がある企業をつなぐ「山村と企業をつなぐフォーラム」を開催するなど、企業とのマッチング機会の創出等に取り組んだ。さらに、森林サービス産業の創出・推進に関心のある地方公共団体や民間事業者、研究者等の様々なセクター組織する「Forest Style ネットワーク」では、森林空間利用に関する様々な情報共有等を行っている。

また、森林サービス産業推進地域の中には国有林の「レクリエーションの森」を観光資源として活用する取組もみられる。国有林野事業においても、「日本美(にっぽんうつくし)の森 お薦め国有林」を選定し、外国人観光客も含めた利用者の増加を図るため、標識類等の多言語化、歩道等の施設整備等に取り組んでいる(*74)。

また、農林水産省では、「農泊」の推進の一環として、森林空間を観光資源として活用するための体験プログラムの開発、ワーケーションやインバウンド受入環境の整備及び古民家等を活用した滞在の整備等を支援している。

事例2-10 森林サービス産業推進地域における企業等へのサービス提供

山形県上山(かみのやま)市は、ドイツの「クアオルト」の理念を取り入れ、森林、食、温泉等の豊かな地域資源を活かし、市民の健康増進と交流人口の拡大による地域活性化を目指して、“心と体がうるおうまち”づくりを官民連携して進めている。代表的な取組として、「クアオルト®健康ウオーキング(注)」を市民向けに毎日開催しており、地域住民等が参加している。

また、上山市は、令和6(2024)年3月時点で19社の企業と協定を締結するなど、交流人口の拡大に向けた環境づくりを行っており、地元の観光協議会と連携して、協定締結企業を始めとする山形県内・隣県・都市部企業の従業員に対する健康づくりや社員研修等においてプログラム提供を行っている。

例えば、太陽生命保険株式会社(東京都中央区)は、生活習慣病のリスクが高い従業員に対する宿泊型保健指導を同市で実施しており、健康講話に加えてウォーキングを始めとした体験型プログラムを組み込むことで、行動変容を促し、生活習慣病リスクの低減を図っている。また、その他企業でも、従業員の健康づくりや福利厚生、顧客サービス等を目的としたイベントの開催や、社員やその家族が休日等に森林内でのプログラム等を利用できるチケットの配布を行っている。

上山市では、体験プログラム等を盛り込んだ紹介用パンフレットやプロモーションビデオを作成し、都市部企業へのPRを積極的に行うなど、更なる利用拡大に取り組んでいる。

(*73)林野庁が、公益社団法人国土緑化推進機構と連携し、「森林サービス産業」の創出・推進に取り組む地域を「森林サービス産業推進地域」として公募し、登録している。林野庁ホームページ「森林サービス産業」ページを参照。

(*74)国有林の観光資源としての活用等に向けた取組については、第4章第2節(3)178-179ページを参照。

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219