|

|

北海道大分水点(大分水嶺)の軌跡

【計画保全部 保全課】

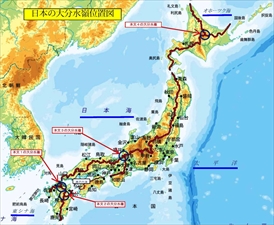

日本には、次の大分水嶺が確認されています。

「日本の分水嶺」(ヤマケイ文庫)を参考

この地図は、地理院タイル (標高タイル)を加工して作成

クリックすると大きくなります

1 九州 大分県 英彦山付近(瀬戸内海・東シナ海・日本海)

2 九州 熊本県 阿蘇山付近(瀬戸内海・東シナ海・太平洋)

3 本州 福井県と岐阜県と滋賀県との県境(瀬戸内海・太平洋・日本海)

そして

4 北海道 北見市(留辺蘂町)・上川町・上士幌町の交点(太平洋・日本海・オホーツク海)

しかし、3つの外海に流れ出る大分水点は、この北海道大分水点しかありません。

※「日本の分水嶺」(ヤマケイ文庫)を参考。

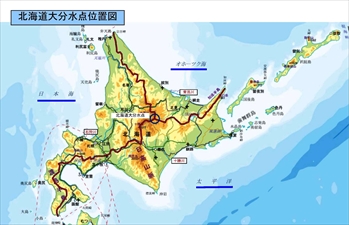

※この地図は、地理院タイル (標高タイル)を加工して作成

クリックすると大きくなります

北海道のこの分水嶺に初めて到達した者は、当時、上川郡愛別村村長(現在 愛別町・上川町)を務められた、「太田龍太郎」氏です。

なんと、110年前(明治44年)のこと。

太田龍太郎氏は村長在任中の明治43年9月、石狩川本流沿いに上流を踏査、その景観を讃え、明治44年10月10日「この地を厳重に保護すべき」と鉄道院総裁 後藤新平に訴えました。

そして、24年後の昭和9年、国立公園として指定され、大雪山国立公園の生みの親とも言われています。

詳しくはこちら →HP「北海道の奥の院探検」へリンク(掲載記事は上から3番目)

その後太田氏は、明治44年10月、鉄道院測量隊の線路踏査実測に同行、石狩川を遡り「ユニイシカリ」から4,800尺の石狩十勝国境を経由して音更川沿いに上士幌を経て帯広へ、約210キロメートル、13日間に渡る過酷な踏査を行っていますが、この「4,800尺(約1,580メートル。三国山は約1,540メートル。)の最高峰」は「石狩川、十勝川の水源の分水嶺」であると記録しており、北海道大分水点を経由したのでしょう。

これらの経緯は、私が令和元年(2019)に、太田龍太郎氏の直孫である笹川良江様(太田龍太郎研究家・東川町在住)から、笹川様が編者である「太田龍太郎の生涯 復刊「霊山碧水」」をご紹介いただき、本書内の紀行文「北海道の奥の院探検」から、太田龍太郎氏が現在の北海道大分水点に初到達・発見した第一人者であることを初めて承知したところです。

その後、時は流れて時代は平成となり、北海道大分水点と呼ばれるようになりました。

令和元年10月、三国山に設置した石碑には、当地が保安林であることを示す「水源涵養保安林」の文字が刻み込まれ、「この地は、太平洋・日本海・オホーツク海へと流れ出る十勝川・石狩川・常呂川の支流の源流域で、北海道の大分水点である。」の銘板が貼られています。

この地に降った一粒の雨は、北海道の雄大で豊かな森林(やま)から川へと注ぎ、肥沃な大地へ、そして海へと注ぎます。

太田龍太郎氏をはじめとする先人達の功績や意思を忘れず、「北海道大分水点の碑」が、未来に向かう「水・森林・川・海」のシンボルとしてこの地を訪れる方々に永く親しまれることを願っています。

(保全課長 植松)

|

お問合せ先

計画保全部保全課

担当:植松

ダイヤルイン:011-622-5250

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。