2016年7月

2016年7月22日(金曜日)~24日(日曜日)

知床連山縦走路巡視(後編)

知床連山縦走路巡視2日目は、三ツ峰の野営地から硫黄山第一火口の野営地までです。

二つ池の『地の池』まで来ました。

地の池付近は縦走路内の野営指定地であり、フードロッカーも設置されているところです。

ここのフードロッカーもテント場も適切な利用がなされているようで特に問題はありませんでした。

今回の巡視では、縦走路沿いにある全ての迷い込み防止対策の杭のチェックを行いました。

中には風化して折れているものや、大きく成長した木の中に埋もれていたものなど、様々な杭が、おおよそではありますが85本確認できました。

杭の種類や場所などを細かく記録し、今後の縦走路の見直しに役立てていきたいところです。

『中の廊下』と呼ばれるところです。

縦走路の中でも、ここだけぽっかりと白い砂礫地となっており、遠く離れたところから見ると、まるで残雪かのように見えてくる不思議なところです。

風にあおられ滑落しないよう、注意しながら進みます。

2日目の野営指定地・硫黄山第一火口に到着しました。

第一火口には大きな雪渓が残っており、冷たい雪融け水が大量に流れ出ていました。

こちらの野営地もフードロッカー、テント場共に適切な利用がなされていました。

3日目の朝(7月24日)。

晴天の中、テント場を出発。

硫黄山の砂礫地ではシレトコスミレ(北海道版レッドデータブックでは絶滅危急種に指定)が開花していました。

開花のピークは過ぎてしまったようで結実した株も多数確認できました。

シレトコスミレの咲く砂礫地も含めてですが、縦走路内ではストックで突かれて穴の開いた箇所が多く見られました。

ストック使用の際は先端部分にキャップを装着し、歩道の崩壊を招くような使い方は避けるようにしましょう。

硫黄山山頂です。

羅臼岳から歩いてきた連山縦走路とオホーツク海を眺めます。

前日と同じようにウトロ側は晴天、羅臼側は雲海と知床半島の壮大さを感じました。

決して合成ではありません!

硫黄山山頂を後にし、あとは下るだけとなりました。

硫黄山からの下り、尾根大岩からは過去に道迷いの遭難が多く起きている場所でもあります。

特に濃霧の際は砂礫地上のルートが分かりづらくなるので、色の薄くなった迷い込み防止対策の杭もスプレーでしっかりペイントしながら下りていきます。

縦走路巡視も終盤にさしかかった時に目についたのが、ハイマツ帯のあちこちに落ちていた青さが色濃く残る結実したハイマツの実です。動物が食べたと思われます。

今年から新しく制定された祝日、『山の日』のPRの為、巡視中に出会った方々と記念撮影しました。

ベルギーからいらしたカップル、本州からいらしたご夫婦共に撮影協力ありがとうございました!

2泊3日の巡視では、縦走路や野営地にゴミもなく綺麗に利用していただいていることが確認できました。

今後は暑い日が続きますので、あらかじめ十分な飲料水の確保が必要です。

縦走路は多種多様な高山植物であふれており、今後もこのような生態系を守り続けるよう業務に従事していきたいと思います。

2016年7月22日(金曜日)~23日(土曜日)

知床連山縦走路巡視(前編)

今年は知床連山縦走路の巡視を2泊3日の行程でGSS三名のほか、当センター職員2名とあわせて5名で行いました。

今回は巡視時の作業量を考慮し、時間に余裕を持たせるため二泊での行程となりました。

知床連山縦走には四箇所の野営指定地(羅臼平・三ツ峰・二ツ池・第一火口)があり、一日目は羅臼岳の隣の山、三ツ峰の野営指定地までの巡視となります。

朝の知床連山は中腹部分に雲がかかっていました。

大沢の雪渓です。

今日は気温が高く、柔らかい雪だったのでアイゼン無しで登ることができました。

先日(7月1日)の整備で来た時から3週間が経ち、だいぶ雪融けが進みました。

雪渓の途中からは、ペイントが薄くなった道標をスプレーで上書きしていきます。

これまでは赤色でペイントしてきましたが、濃霧時やより幅広い年代の方にもよく見えるよう、地元関係機関が集まる会議で決めたもので、植生保護や迷い込み防止に繋がります。

たくさんのメアカンフスマが、大沢の雪渓を登り切った歩道脇で開花していました。

羅臼岳頂上より、知床連山を望む。

今日は24組43名の方が訪れていました。

今回は三ツ峰の野営指定地の上部に雪渓が少しだけ残っていたので、水場のパイプからは止めどなく水が出ていました。水温は12度とひんやりと気持ちのよい温度でした。

知床連山縦走路の野営指定地にはフードロッカーが設置されています。これは野営地にヒグマを寄せ付けないための食料保管庫です。

昨年、三ツ峰野営地にて、ヒグマが無人のテントを破損させる事例が発生しましたが、テント内に食料がなかったためテントの破損のみの被害となりました。ヒグマの嗅覚はイヌ以上とも言われており、食べ物に対する執着も強いと言われていますので、野営する際はテント内に食料は持ち込まず、必ずこのフードロッカーを利用して下さい。

テントを撤収し、2日目は硫黄山の第一火口の野営指定地を目指します。

出発して間もなく、サシルイ岳の中腹から振り返ると正面には羅臼岳、右手には快晴のオホーツク海。そして左手の羅臼町側は見事な雲海となった絶景が広がっていました。

サシルイ岳からオッカバケ岳に向かう下りの斜面には大きな雪渓が残っていました。

オッカバケ岳から二ツ池を望む

天の池(左)と地の池(右)は、まだ涸れることなく、たくさんの水で満たされていました。

後編へ続く…

2016年7月14日(木曜日)

ヒグマ目撃情報アンケート回収と記載台補修作業

6月末から硫黄山登山口、羅臼岳の岩尾別登山口、羅臼温泉登山口の3つの登山口に設置したヒグマ目撃情報アンケート。

設置後は様々な方からご意見を頂き、皆さんにより良く情報提供をいただけるよう試行錯誤しながら設置内容等の手直しを繰り返しています。

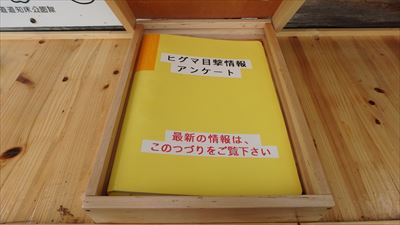

こちらは今年リニューアルした羅臼岳・岩尾別登山口にあるインフォメーションコーナーです。

入山時の注意事項や歩道(登山道)の情報などを掲示しています。

入林の際は必ず入林簿への記帳をお願いします。

掲示板の脇には鉄製の箱が縦型に取りつけられ、このようなファイルが入っていますので、羅臼岳から硫黄山までの間でヒグマを見かけた際はアンケートにご協力お願いいたします。(英語版あり)

アンケート用紙に書かれた情報はその場で掲示板の中にある地図とカレンダーに記入し、次に登られる方への安全対策につながる貴重な情報となります。

また、記入されたアンケート用紙は、知床財団で情報管理されます。

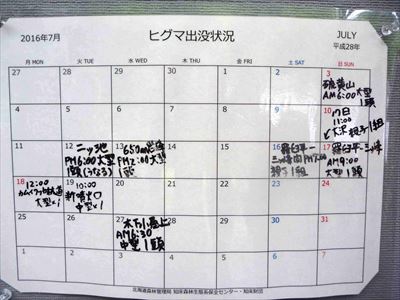

掲示板にはこのように「ヒグマ出没状況」をカレンダー式にし、いつ、どこで、どんなヒグマを目撃したのかを、記入し、隣にある地図の案内版にも記入していきます。

なお、地図上の古い情報は一週間から10日間を目処に消していきますので、古い情報はカレンダーにて確認してしていただくようお願いします。

こちらは硫黄山登山口です。

6月末に<del、</del新たな<delに</delヒグマ目撃情報アンケート記載台とアンケート箱を設置しました。

「知床連山案内板」の側面には、下山後、アンケートに協力いただけるようにPRを兼ねた案内版を取りつけました。

硫黄山のヒグマ目撃アンケートファイルは木製の箱に入っていますので、登山中ヒグマを目撃した際は、体力的に疲れているところとは思いますが下山時に最後の力を振り絞り、アンケートにご協力いただくようお願いいたします。

皆さんから寄せられた情報は、今後、知床のヒグマの生態や行動範囲などを知ることができる手がかりとなり、登山者への情報源になっていきます。

topへ戻る

2016年7月7日(木曜日)

羅臼湖 三の沼展望台と植生保護ロープの設置

本日は羅臼湖線歩道沿いにある三の沼展望台と植生保護ロープの設置をGSSのほか計五名で二手に分かれて作業を行いました。

雪渓がまだまだ残る二の沼のロープ張りの様子です。

鉄ピンを打ちロープを張っていきます。

今年からロープの色は自然景観に馴染むよう、昨年までの白から茶色に変えました。

三の沼展望台設置前の様子。

昨年、知床横断道路の冬期通行止め前に撤去していた展望台を、雪融け後のシーズン到来に

合わせ設置します。枠を置いたらレンチでネジを締め、固定していきます。

三の沼の周囲も植生保護のロープを張り、展望台も設置完了です。

さっそく三の沼に映る逆さ羅臼岳を見に来られた方が展望台を使用しておりました。

展望台から撮影した三の沼と羅臼岳です。

展望台に乗って写真を撮ると、沼に映り込む逆さ羅臼岳がより綺麗に撮影できます。

三の沼を過ぎた先には例年7月上旬まで雪渓が残る「枯れ沢」があります。

歩道の一部は雪の中に埋もれてルートが不明瞭な所があります。

迷ったら無理して進むのではなく、引き返す事も大事です。

四の沼手前には環境省による「携帯トイレ専用ブース」が設置されています。

羅臼湖線歩道にはトイレは設置されていません。

山の中でのトイレは「携帯トイレ専用ブース」を活用していきましょう。

携帯トイレは羅臼湖入り口の回収ボックスまで必ず持ち帰り、使用済みの携帯トイレのみを

回収ボックスに入れてください。

四の沼にはミツガシワがとても綺麗に開花していました!

ここのミツガシワはエゾシカによる食害がでていた所ですが、

今年は食べられてしまったような痕跡はなく、たくさんのミツガシワが開花していました。

途中チシマザクラも見ることができました。

雪解けが遅い所では7月でも桜が見る事ができます。

本日の羅臼湖です。

職員2名の手助けのおかげで作業がはかどりました!

本日はお疲れ様でした!

2016年7月1日(金曜日)

羅臼岳・山開き前の歩道(登山道)整備

今日は羅臼山岳会と環境省との合同歩道(登山道)整備です。

主な作業は羅臼平から羅臼方面へ下る際の迷い込み防止のためのロープ張りと歩道脇のササ刈りを行います。

朝早くからの出発です。

山の向こう側より差し込む朝日が眩しく、知床連山の残雪も残り少なくなってきました。

7月1日現在の大沢です。登りはじめて、約3時間でたどり着きました。

今年は道しるべの柱が露出するほど雪がとけていました。昨年に比べると雪の量は少ない様です。

大沢の雪渓は一見なだらかにも見えますが、途中では急勾配の所もありました。

しばらくはアイゼンが装備として必要です。

大沢を下ってきた登山者が雪渓の途中からスムーズに歩道に入れるよう、誘導する矢印を

雪の上にペイントしました。

羅臼平からは二手に分かれ、GSSはお花畑をトラバースしながら屏風岩を目指し羅臼側へと下っていきます。

そして、ここからは道迷い防止の為のロープを雪渓の上に置いていく作業です。

このロープは登るときに掴む為のロープではありません。

特に登坂の際、引っ張って使用すると途中で切れて大変危険です。

あくまでも道しるべとして活用してください。

屏風岩上部では岩清水からロープを張りながら下ってきたチームと合流し、ロープを一本につなぎ合わせます。

また、悪天候時でもロープが分かるよう所々に『掴まないでください』とメッセージ付きのピンクテープを結びつけていきます。

屏風岩まで降りてきました。

ここでは雪渓を下り続けてサシルイの沢に入ってしまわぬように、迷い込み防止のためのロープを張りました。

写真で×印がついている方面は間違ったルートです。

現地はロープやピンクテープで目印をつけて正しいルートへ誘導できるようにしてきましたが、羅臼岳を下る際、

屏風岩の途中からは若干それる箇所がありますのでご注意ください。

ここからはアイゼン無しで歩けますが、雪渓の踏み抜きにご注意ください。

下りの後半は歩道脇のササ刈りです。

貴重な高山植物を刈ってしまわぬよう、剪定バサミでササだけを狙って刈り込んでいきます。

長い下りの途中では所々でチシマザクラが咲いていて、お花大好きGSSの励みになりました。

下に降りれば降りるほど蒸し暑さが増していくので、熱中症に気をつけながら最後までがんばります。

今年度より羅臼岳両登山口と硫黄山の登山口に『ヒグマ目撃情報アンケート』を実施する事となりました!

登山の際、もし熊を見たときには下山時にこのようなファイルがあるので、

記載している質問(見た時間や場所、熊の大きさ、匹数など)6項目に答えて記入していただければ幸いです。

皆さんから寄せられた情報は登山口にある掲示板の地図やカレンダーに書き写され、後から登られる方にとってはリアルな情報として提供されます。

知床はヒグマの密集地帯です。

標高の高い所にも植物の新芽を食料として探しさまようヒグマが生息しています。

登山の際はヒグマ対策(音を出しながら歩く、熊撃退スプレーを携行する等)をし、知床の自然を満喫しましょう!

もし、ヒグマと遭遇してしまったら熊を刺激するような行動(走って逃げる、追い払おうと音を出す等)はせず、慌てず騒がず熊の動向を見守り、また場合によっては引き返す選択肢を持ちましょう。

|

|

羅臼平より山頂部分を望む。

今日はウトロ側から羅臼側へ抜ける長い道のりでしたが、怪我なく無事に戻ってくることができました。

これから夏山シーズンが本格的にはじまります。

多くの人が山を楽しめるよう日々の業務に励んでいきたいと思います。

|