2014年10月

2014年10月30日(木曜日)

羅臼湖冬支度

毎年、知床峠の冬期通行止めに合わせて

羅臼湖入口の入林箱や「三の沼」に設置してある写真撮影台の撤去をしています。

今日は朝から知床横断道路が閉鎖のままでしたが昼12時に開通となりました。

昨晩からの雨は標高の高いところでは雪となり、羅臼湖入口にはたくさんの雪が積もっています。

雪が積もった入林箱です。この様子では本日の入林者はいないようです。

棒と箱をばらして抜いた後は、短い支持棒を地中に立てて撤去完了です。

撤去された入林箱は羅臼森林事務所で冬眠に入ります。

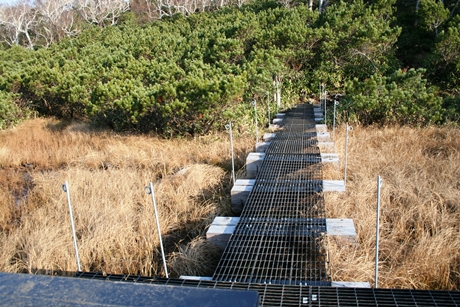

三の沼に設置されている写真撮影台は雪の重みで壊れないように工具を使って分解、撤去します。

撮影台の撤去後、台設置のための取り付け部分だけは残しておきます。

ピンクテープで目立つようにしていますが、つまずいたりしないようご注意ください。

来春、雪が融け次第設置します。

二の沼から羅臼岳を望む。

この景色も春まで見納めです。

本日の活動をもちまして私たち知床半島GSSの業務も無事に終了となります。

このブログを通して、山の情報や知床の魅力、GSSの活動を発信してきました。

当ブログを見ていただきありがとうございました!

2014年10月26日(日曜日)

羅臼岳(木下小屋側)巡視

今年も木下小屋側から数多くの登山者が知床連山、羅臼岳登頂を目指しました。トップシーズンには一日で130名以上もの入山者がありましたが、秋も深まり入山者は数名以下となりました。

10月1日に初冠雪がありましたが、沢地以外は積雪と雪消えを繰り返した後、いよいよ根雪のシーズンに入っていきます。根雪となる前の極楽平まで倒木や歩道崩れ、樹木の落葉状況などの巡視に行きました。

葉を落としたダケカンバの白い幹越えにそびえ立つ羅臼岳は、今日はわずかに雪をうかがうことができました。

硫黄山も葉を落とした幹越えに切り立ったピークがうかがえました。

弥三吉水は来年も登山者の頼りになる存在として期待できそうです。

多くの木の実に比べ、熟すのが遅れると言われるナナカマドの赤い実が、

青空のもといっそうの輝きをみせていました。

厳しい風雪に耐えつつしっかりと生き抜いているダケカンバは、力強さと造形美をもって

その存在感を示していました。

ギンザンマシコでしょうか?

本日の入林者はいませんでした。

2014年10月25日(土曜日)

羅臼湖ロープ外し

ロープ外し

今日は羅臼湖歩道沿いのロープ外しです。高層湿原に生育する植生保護などの観点から設置したロープは、

積雪期に入るためロープを外し保管することが必要です。

ロープは強固な柵などではなく、ある種の目印です。来訪者がその意味を理解して下さっているおかげで、

その役目が果たされています。

羅臼湖「二の沼、三の沼」に設置されていたロープです。

ロープ外しの作業と外したロープ巻きです。

ロープを外した後です。

「三の沼」に浮かぶ逆さ羅臼岳です。

ぬかるみに敷設したいかだに組んだ樹木の幹は、来訪者に歩きやすさを提供しています。

本日の羅臼湖です。

入林者は2組4名でした。

2014年10月23日(木曜日)

どんぐり(ミズナラ)結実調査など

014年のどんぐり(ミズナラ)結実調査は、9月1日に始まり、その後毎週木曜日に実施し、10月23日の第7回で終了しました。今年度の回収総数は17,040個で、1989年から始まった本調査では過去最高の豊作年でした。

今年は現時点でカラフトマス、シロザケの遡上が少なく、山の実と魚の遡上とでは豊凶が分かる結果となりました。おそらくヒグマはどんぐりなど山の恵みをたくさん食べて冬眠することとなるでしょう。

どんぐりを回収するための道具である「シードトラップ」は、一本の調査木に3カ所設置します。

本日のシードトラップに入っていたものは、ミズナラの枯れ葉ばかりでどんぐりはほとんど入っていませんでした。

このため、どんぐり回収は本日までとなり、シードトラップも解体し回収しました。

引き続き、「男の涙」「フレペの滝」への巡視です。

赤茶色に変わったワラビの原っぱ越しに見える知床連山には、ほんの少し雪が積もり、秋深しと思わせるたたずまいです。

林内には冬毛に衣替えした雄鹿が樹皮を食べていました。

林床でミズナラの実を可愛いしぐさで食べるシマリスです。

ヤマブドウの実がたわわに実っていました。

こちらも今年は豊作のようです。

「男の涙」を望む。

ハリギリのシルエットです。

日没が刻一刻と迫ります。

知床岬方面を望む。

北東の果てにある知床半島は、この時期、日没が早く日が陰ると気温が急激に下がります。

午後の散策は防寒対策をしっかりしてお出かけください。

2014年10月22日(水曜日)

羅臼湖歩道協働維持管理作業

今日は地元関係機関が集まり羅臼湖の協働維持管理作業です。

環境省による木道工事等の報告や、今後の維持管理についての現場調整を話し合いながら、

ぬかるんだ歩道への足場の設置や、ゴミ拾い、木道に堆積した枯れ枝の除去等を行いました。

20名程の関係者が集まり、来年度に向けて羅臼湖を快適に利用してもらうための作業を行いました。

日陰の水たまりは凍っていました。

朝の知床峠の気温は-3度ととても冷え込んでいました。

羅臼湖入り口から「三の沼」を過ぎたあたりの歩道のなかで、特にぬかるんでいる2箇所に足場を設置しました。

設置後は、だいぶ歩きやすくはなりましたが、長靴は必要です。

作業終了後、雲の切れ間から見えた羅臼岳はうっすらと白くなっていました。

2014年10月19日(日曜日)

観音岩巡視

今年は外来種アメリカオニアザミの駆除をするため、相泊から観音岩方面へ何度も行った年でした。刈り込みは羽状に分かれた冠毛が形成される前にしなければならず鋭い刺に注意しながら抜根や茎の切除を行いました。

その成果は相泊から崩れ浜地区の間においては駆除の成果が顕著に表れ、アザミを見ることはほとんどなく、一定の成果を上げたことが確認できました。

しかし、外来種の駆除は容易ではありません。種子が風により広範囲に飛散するため、引き続き注意深く観察していく必要があると思われます。

秋晴れの中、半島の先端方面が秋色に染まっていました。

観音岩から岬方向をみた半島の崖も紅葉が進んでいました。

斜面はダケカンバの樹幹の白、ミズナラの葉の黄、トドマツの葉の緑が、混交林らしい林相を醸し出していました。

オオイタドリ、ハンゴンソウ、ヨツバヒヨドリが葉を落とし、枯れた茎が海風に揺れ、冬が近い事を感じさせていました。

強い降雨により海浜に設置されていた橋は流され、今では長靴を履いて何とか渡れる。

大きな株をもって黄色の花をつけていたキリンソウは、赤い塊へと変わっていました。

海岸線では、大きなヒグマの糞が転々と落ちていました。今年はサケの遡上が極端に少なく、ミズナラの堅果は大豊作と言われる中で、糞の中にはミズナラの堅果が数多く見られ、うなずけるものがありました。

プユニ岬では見事な夕日に見送られつつ、事務所に戻りました。

2014年10月18日(土曜日)

ポンホロ沼巡視

今日は秋の深まりを感じさせるポンホロ沼の巡視へ行ってきました。

今年も自然林を求め数多くの人々が訪れたポンホロ沼は、秋色一色となりまもなく訪れる冬支度に入ります。

春から夏にかけ水面に映る空の青と樹木の緑がさわやかな空間を作り出していたポンホロ沼は、一面を覆いつくしたヒメシダが赤茶に染まり、周囲の木々の紅葉と一体となり暖かな空間を創り出していました。

樹林の中はイタヤカエデの葉が見事に黄変し、秋の深まりを感じさせていました。

ダケカンバの葉も負けじと黄変していました。この葉は、やがて風に舞い散り、落ち葉のカーペットを作ります。

トドマツ林の幹越しにも赤や黄の葉が、秋であることを忍ばせています。

初夏に雪解け水が勢いよく流れていた沢は、しばらく前に涸沢となり、今は雪を待っているようでした。

ツリバナは、真っ赤な球形の実を輝かせていました。

2014年10月16日(木曜日)

イタシュベツ、岩尾別のどんぐり(ミズナラ)結実調査

今日はどんぐり回収の日です。知床連山には積雪が見られ、荘厳な雰囲気が漂っていました。

この時期は、峠の夜間通行止めが始まり、冬に向けて徐々に通行可能な時間が短くなっていきます。

カムイワッカの滝へ続く林道です。紅葉のトンネルが綺麗でした。

調査木の辺りは紅葉している落ち葉が一面に広がり綺麗でした。

シードトラップの中にはどんぐりの他にミズナラやカツラの枯れ葉が入っていました。

あるトラップにはどんぐりではなく、真っ赤なイチイの実(オンコの実)が沢山入っていました。

ぼうし、はかま、などと呼ばれる殻斗(かくと)がほとんど自然と取れていました。

回収の際に通る岩尾別川の中には沢山のどんぐりと紅葉したハウチワカエデが沈んでいました。

事務所に戻り25箇所ある調査木のどんぐりの総数を数えていきます。

次にどんぐりの重量、直径、長径を計測し、パソコンにデータを入力していきます。

第四回目(10月2日)のどんぐり総数6,709個

第五回目(10月9日)のどんぐり総数1,660個

2014年10月12日(日曜日)

斜里岳巡視

斜里岳の歩道入口(登山口)は2箇所。今日は山小屋のある清岳荘から登っていきます。

紅葉がとても綺麗でした。

清岳荘からのルートは途中で旧道と新道で二股に分かれる所があります。

行きは沢沿いの旧道を登り、帰りは熊見峠を抜けて新道を下るルートが一般的のようです。

沢沿いを登る旧道です。下二股から上二股までは大小様々の沢を渡って登っていきます。

今日は水量が多く、なかなかスムーズに前へ進む事ができません。

旧道の沢渡りは大きな石がゴロゴロしている所が多く、石の上を飛んで渡ったりもできますが、基本的に靴は濡れる物だと思ったほうがいいと思います。

今日は2名が長靴で登りましたが、靴が濡れるストレスもなくザブザブと前へ進む事ができました。

急勾配の登り坂もあります。このような所は手も使って登っていきます。軍手等の装備があるといいですね。

馬の背と呼ばれる所まで来ました。

今日は天気も良く、遠くは摩周岳や雌阿寒岳、雄阿寒岳等がよく見えていました。

馬の背の木陰では凍ったハイマツがキラキラ輝いていました。

馬の背付近から見た頂上です。写真中央に白く見えるのは斜里岳神社の小さな祠です。

途中、山の神に挨拶をして頂上へ向かいます。

今日は3時間半程で頂上へ到着することができました。

天気も良く、眼下には大地に広がる畑やオホーツク海がよく見えています。

下りは新道を通り歩道入口(登山口)を目指します。途中には竜神の池という癒やしポイントもあります。

池の底から水がわき出しているようで、青く澄みわたる池の水はとても綺麗でした。

熊見峠から山頂部分を望む。

今日は三連休の中日で天気も良かったので、沢沿いを行くルートに苦難しながらも沢山の方が登山を楽しんでいるようでした。

2014年10月9日(木曜日)

どんぐり(ミズナラ)結実調査

毎週木曜日はどんぐり(ミズナラ)回収の日です。

先週の調査では6,909個という大量のどんぐりが回収され、今週は一体どのくらいになるのかと思いながら、調査地の森の中へ向かいました。

調査木ごとにばらつきはあるものの、先週よりは減っている様子です。

調査地の林床には大小様々のミズナラの稚樹が沢山生えていました。

去年落ちたどんぐりから芽生えたようです。

本日、収穫できたドングリです。調査木によっては収穫なしの木もあったりしましたが、総数は1,660個でした!

どんぐりの計測中に白い虫(ゾウムシの幼虫)がニョキニョキっと出てきました。

この虫がどんぐりから出てくる瞬間はついつい見守ってしまいます。

2014年10月6日(月曜日)

夕焼け

日没が近づくにつれ町全体が強烈なオレンジ色に染まってきました。

今日の夕焼けはなんだか凄そうです。

事務所のある夕陽台(知床八景)からみた日没です。

ここ、知床半島ウトロ地区では水平線からの日の出は見られませんが日没が綺麗に見られる場所でもあります。

2014年10月5日(日曜日)

羅臼湖巡視

本日の羅臼湖には、短くも美しい紅葉を求めて、14組約40名の訪問者がありました。

羅臼湖入り口付近は、知床で最も美しい紅葉が見られるスポットの一つと言えるハウチワカエデの赤、

ダケカンバの黄、トドマツの緑の葉とダケカンバの白い樹幹そして青い空が見事でした。

10月1日に初冠雪を報告した羅臼岳です。

羅臼湖入り口付近から見た山の斜面は、赤黄緑青が見事な錦絵をつくり出していました。

羅臼湖の三の沼には、写真を撮る方々が多数見られました。植生保護の観点から設置した展望台、

立ち入り抑制ロープなどが良く機能し、ワタスゲ、ヒメシャクナゲ、ウメバチソウ、モウセンゴケなどの

高山湿性植物は、元気に一夏を越すことが出来ました。

ダケカンバの白い樹幹が、紅葉と山の緑の中に映えていました。

羅臼湖には深まる秋の空が見られ、また、冬が近いことを思わせる冷たい風が吹き抜けていました。

歩道ではツルリンドウの赤い実が輝いていました。

降雨後の歩道のぬかるみは、今後の課題となります。

本格的な歩道のぬかるみ対策は、関係各機関などで協議することとしていますが、

暫定措置として、倒木をぬかるみに敷きました。

巡視の帰り道でも、見事な紅葉が見送ってくれました。

羅臼岳(ウトロ側)巡視

秋になり乾燥した日々の中、羅臼岳巡視は暑さに負けることもなく快調に進みます。

流れゆく雲の切れ間から、時折うっすらと雪化粧した知床連山の稜線を確認することができました。

『銀冷水』では沢山の水が途切れることなく流れていました。

流れる暗い雲の中にいた羅臼岳山頂部分が、『銀冷水』に着いた時、一瞬だけ見る事ができました。

今日の入林者は10組20名ほどでしたが強風のため、大半は羅臼平までしか行けず、

登頂できた方はいない様でした。

山側はあいにくの天候でしたが、海側は快晴!

知床五湖もよく見えています。

10月に入り、知床は日中でも曇っていれば上着が欲しくなるくらいの気温になってきました。

登山の際、休憩中はかいた汗が体を冷やしますので、しっかりと防寒着を用意して楽しんでいただけたらと

思います。

2014年10月4日(土曜日)

カムイワッカ湯の滝、フレペの滝巡視

カムイワッカ湯の滝へ向かう道道知床公園線では現在、カムイワッカ橋付け替え工事の為、

橋周辺にあった駐車スペースが500m程手前に移動となっています。

現地では警備員の方の誘導に従って車を止め、徒歩でカムイワッカ湯の滝を目指しましょう。

今日の天候はどんよりとした曇り空。

少し肌寒く感じる日でありましたが、札幌から来られた方々が元気よく歩いていました。

川の水で小銭を洗っている方がいました。

ちょっと見せていただいたところ…

ピカピカに磨かれた10円玉です。

強酸性であるカムイワッカ湯の滝ではこんな楽しみ方もあるようです。

岩のくぼみにはどんぐりが沢山溜まっていました。

秋ならではの光景ですね。

大きな雄ジカがいました。

角も完成し、毛色も冬毛(焦げ茶色)へと衣替え中です。

おしりの方まで冬毛になるのはいつ頃でしょうか?

カムイワッカ湯の滝の後はフレペの滝に巡視へ行きました。

遊歩道周辺に生えていたワラビは茶色く枯れ、草原に渋い彩りをそえていました。

紅葉も山の麓までおりてきていて知床の秋はより一層深みを増していきます。

2014年10月2日(木曜日)、3日(金曜日)

斜里高校自然体験学習

斜里高校一学年の生徒と引率の先生方が、10月2日と3日にそれぞれ約40名に分かれ、国有林などで自然体験学習を行いました。

体験の内容は「森林散策(ポンホロ沼周辺)、サケやマスの遡上観察(岩尾別川)、植樹体験(ウトロ東防鹿柵内)」です。

散策においては列が大きく乱れないように、また、植樹体験ではミズナラやオヒョウニレの苗が良好に定着するようにサポートしました。

しかし、サケやマスの遡上観察では、今年遡上自体が少ないため、残念ながら両日ともに魚影を確認することは出来ませんでした。

体験学習の開会です。

森林の中で解説が聞きとれるように一人ひとりにトランシーバーを配ります。

ポンホロ沼周辺での森林散策です。

針広混交林と広葉樹林の2種類の森林を散策します。

ポンホロ沼は、沼水が涸れ、ヒメシダなどが紅葉して金色の草原となり、

まもなく訪れる降雪を静かに待っているようでした。

沼の背後に見えるのは羅臼岳です。

自然や人間との関わりについて学んでいただくとともに、わずかに残る沼水のほとりで

高校一年生が今後の進路を考える際に参考になればと職員の進路選択の経験などをお話ししました。

森の中にはリンゴドクガという毛虫がいました。

見つけても毒があるので触らないようにと皆さんにも伝えていきます。

森林の中では実際に職員が現場で使用する輪尺や直径巻き尺で胸高直径を計測するなどの

職業体験を行いました。

胸高直径などによりトドマツの材積表から材積を求め、一定の換算式により、CO2の吸収量を計算します。

樹木がCO2を吸収することで、温暖化の軽減に寄与していることを学びました。

午後はサケやマス遡上の観察を通じて、知床の生態系の海と森林の関係を学びます。

(残念ながら岩尾別川への遡上は見られませんでした)

植樹活動を行い森林生態系の保全活動を体験していただきます。

ミズナラとオヒョウニレの苗が大きく成長することを願いつつ植樹を行いました。

2014年10月1日(水曜日)

羅臼岳など初冠雪

昨夜(9月30日)の寒気により、知床連山は例年より10日以上早い初冠雪となりました。

早朝の羅臼岳にかかっていた雲は10時頃にはすっかり取れ、青空にくっきり稜線が浮かび上がっていました。

羅臼国後展望台より

羅臼岳、三ッ峰、サシルイ岳など知床連山の初冠雪です。

羅臼岳の山腹は、青空のもと、木の葉の緑、黄、赤に加えてダケカンバの白い幹が見事なコントラストを見せ、知床の秋は真っ盛りで多くの来訪者の目を楽しませていました。

|