2014年6月

2014年6月28日(月曜日)

エゾシカ食害防止ネット巻きのお手伝い

今日は東京農業大学・オホーツク校の学生25名と先生2名の方が、「エゾシカの樹皮食い被害と防鹿ネット巻き」の体験実習に来所されました。

はじめに、センター事業の概要説明と鹿食害の現状と課題をセンター職員が説明しました。

実習地となる「イチイ遺伝資源保存林」では、平成17年度にイチイの樹皮食害比率が

9割を越えた実態のほか、ニレ類、キハダ、オオバボダイジュ等の採食の実態等を踏まえ、

さらなる食害を防ぐことが急務となっていることなどを説明。

ここからは学生の皆さんにネット巻きをしてもらいました。

まずはネットの準備です。

食害防止ネットは、対象樹木の胸高の円周部の1.5倍程度の長さに切断します。

ネットを木に巻き付けて4~5箇所程度、結束バンドで結束していきます。

とくに、根元の食害を防止するため、ネットに切れ目を入れ丁寧に結束します。

積雪時の高さを考慮した2段巻きネットの実習も体験してもらいました。

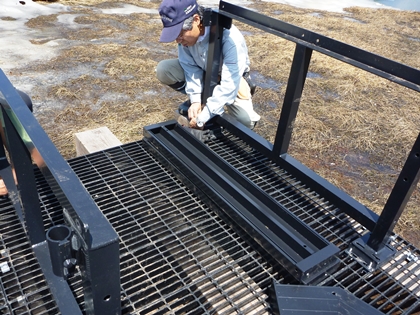

鹿食害防止の他の主要策の一つである鹿を捕獲する「囲いワナ」についての説明です。

鹿のエサをワナの中に置き、鹿を誘導、捕獲する仕組みを解説しました。

囲いワナの構造について説明しているところです。

学生の皆さんに捕獲したエゾシカをオスとメスに分けて、

その後、搬出される仕組みを解説しました。

ワナの上部より仕掛けの詳細を説明。

今回の実習により、知床が抱える問題を将来にいかしていただければと思います。

2014年6月27日(日曜日)

羅臼岳・相泊巡視

今日は二手に分かれ、相泊と羅臼岳ラウス側巡視へ行ってきました。

相泊はどんよりとした曇り空です。

昨年外来種のアメリカオニアザミを駆除した範囲内に今年も多くのつぼみが付いてしまいました。

開花前に駆除を行いたいところです。

砂礫地の斜面にはオドリコソウが満開でした!

海岸線の巡視では様々な漂着物を見かけます。

今日はかわいいボールが転がっていました。

羅臼岳への歩道には、大木の懸かり木があり、登山者の前進を妨げている状況でした。

太いツタウルシが巻き付いた懸かり木などを注意深く切り取り処分することにより、

腰をかがめれば通過することができるようになりました。

その他の歩道においてもササ類、シダ類などが覆い被さっている状況で、草刈りを行ってきました。

2014年6月26日(土曜日)

羅臼湖・男の涙巡視

今日は羅臼湖三の沼展望台取り付けと男の涙等、巡視へ行ってきました。

まずは、昨年秋に解体した展望台を三の沼へ運びます。

袋に入れて保存されていた展望台をボルトなどで組み立てていきます。

展望台設置完了です。

展望台から見た今日の三の沼です。

天気が良ければ沼の向こうには羅臼岳が一望できます。

アヤメガ原(湿原)から四の沼までの間には携帯トイレブースが設置されました。

トイレはありませんので山行の際は携帯トイレを持参し、このトイレブースを使いましょう。

これは携帯トイレを使用するためのトイレブースですので直接用をたすような事はお止めください。

使用後の携帯トイレは入林箱の向かい側に設置されている携帯トイレ回収ブースに入れてください。

四の沼にてミツガシワが開花していました。

雪解けが遅かった所では季節外れのチシマザクラが咲いていました。

午後は男の涙の巡視へ行ってきました。

ギンリョウソウがあちこちで顔をのぞかせていました。

葉緑素をもたないこの植物は全体が蝋細工のような透明感のある白色が特徴です。

2014年6月20日(金曜日)

羅臼湖入林箱の設置

羅臼湖入林箱の支持棒設置箇所が、雪解けによりようやく明らかになりました。

根雪に耐え顔みせたこの棒を抜き取ります。

改めて入林箱を支える支持棒を差し込みます。

次は、この棒に入林箱を設置する作業です。

入林箱設置作業の完成です。

平成26年もこの入林箱が、羅臼湖入林者に安全の確保、利便性の供給等において大いに役立っていくことを願うものです。入林の際には是非記帳をお願いします。

2014年6月19日(木曜日)

羅臼湖遊歩道・目梨展望台の整備

今日は昨年秋に取り付けた目梨展望台への新しいルートの整備をしてきました。

歩道入り口の案内看板がやっと雪の中から出てきてくれました。

看板の向かい側には入林箱を設置するための支持棒があります。

こちら側の雪はあとすこしでなくりそうなので、もうすぐ入林箱の取り付けができそうです。

目梨展望台へ続く新しいルートは木の枝や笹が飛び出している箇所があるので手鋸や手鋏、

枝切り鋏等でチョキチョキと最後の仕上げ作業です。

ハイマツ帯ではハイマツの枝や腐った根っこ等を除去していきました。

作業の途中ではオトシブミのゆりかごが落ちていました。

この中にはオトシブミという虫の幼虫がいるらしく、ちょっと中身を見てみたいような気がしましたが、

そのまま藪の中にそっと戻しておきました…

今日はオオカメノキが霧のお天気の中、しっとりとしていました。

整備を終えて戻って来ると、先日キャンプ場内で拾って植えたニレの種の芽が出ていました!

これからも成長を見守っていきたいと思います。

2014年6月16日(月曜日)

羅臼側・海岸線の巡視

浅瀬ではたくさんの羅臼昆布が波にゆられていました。

キタキツネが大きな獲物を捕らえたようです。(カモメの幼鳥?)

口を大きく開けて、大事そうにくわえていきました。

途中で緑色をしたヒグマの糞がおちていました。

この糞の主はどうやら草食のようです。

海岸線巡視の折り返し地点である観音岩とカモイウンベ川です。

今日の巡視は異常なし!入林者はいませんでした。

本日確認のできた浜辺の花です。

チシマフウロ エゾコザクラ

ミヤマオダマキ

キクバクワガタ

ハルザキヤマガラシ(外来種)

知床でも最近多く見かけるようになったこの黄色いお花は群生して咲くようで、

場所によってはお花畑となっています。

2014年6月14日(土曜日)

羅臼湖・羅臼岳ウトロ側巡視

今日は羅臼湖と羅臼岳の二手に分かれ巡視をしました。

今日はウトロ・羅臼ともあいにくの曇りでした。

羅臼湖入り口です。

5月31日に羅臼湖を巡視した時と比べると雪は随分溶けていました。

羅臼湖のルート等の看板は雪が溶けて見えるようになりました。

向かい側の入林箱の場所にはまだ積雪が残っている状態です。

はたして今月中に入林箱の設置はできるでしょうか?

二の沼です。

「涸れ沢」にはまだまだ沢山の雪が残っています。

四の沼を過ぎた所にはエンレイソウが咲いていました。

今日の羅臼湖です。

あいにくの天気で知西別岳は雲に隠れていました。

羅臼湖入り口から知床峠までの約3キロの帰り道はゴミ拾いをしながら帰ります。

残念ながら道路脇の草むらに沢山のゴミが捨てられていました。

他にはたばこの吸い殻や空き缶、パンの袋なども捨てられていました。

ゴミは家に持ち帰るなどしてポイ捨ては絶対にやめましょう。

もうひとつのチームは羅臼岳・岩尾別歩道入口から弥三吉水までの巡視。

前日吹き荒れた強風の影響をうけ、何カ所かで倒木が見られました。

登山利用者に支障がないよう倒木の処理を行いました。

標識は積雪により柱からずり落ち、修復が必要となりました。

登山者に趣旨が周知できるように応急対応を行いました。

鹿の食害から免れるエゾユズリバが、新芽を出し成長し始めています。

しかし、本種は本州で見られるユズリハ、ヒメユズリハが中高木となるのとは異なり、

高さは1メートル前後で雌雄異種の常緑の低木です。

ゴゼンタチバナは茎頂に葉が4枚輪生状に付き、とくに花を付ける茎には6枚の葉が付きます。

キクバクワガタ オクエゾサイシン

キクバクワガタが日当たりの良い所にたくさん咲いていました。

花は葉より上に出て咲き、花冠は4つに裂けます。

オオカメノキ ツバメオモト

弥三吉水は健在です。

2014年6月9日(金曜日)

知床の自然再生へのお手伝い

今日は先日、キャンプ場内で採取したハルニレの種を育てる作業です。

集めに集めて、こんなにもたっぷりとなりました。

まずは大きな容器に種を入れて水を張り、種の選別を行います。

種は水に浸かると…

良い種は水の中に沈み、そうでもない種(秕など)はぷかぷかと浮いたままとなります。

ほとんどの種は浮いたままでしたので、数少ない沈んだ種を丁寧にピックアップします。

選ばれた種は育苗ポットに植え付けていきます。

ハルニレの種は日陰だと休眠してしまうので、日当たりの良いところに置いて、今後の成長を見守ります。

無事に芽が出て順調に育てば、昨年設置した防鹿柵の中に地元の高校生が植樹できるかも?

2014年6月7日(金曜日)

林道巡視

林道の巡視中に木の枝の中になにか動く物体が!

イヌ位の大きさの小熊が木登りの最中でした!

今年の冬生まれた個体でしょうか?

細い枝をゆっくりつたいながらよちよちと下りていきます。

これだけの小さな個体ならば母熊が近くにいるはずですが、この時は確認出来ませんでした。

もし、ヒグマを見かけても車から下りて撮影をするような事はやめてください。

また、知床では野生動物を見つけて見通しの悪いカーブや狭い道路で停まって撮影している車をよく見かけます。このような行為は交通の妨げになり、周りは大変迷惑しています。

周囲の状況を確認し、自分の安全を確保した上で知床の自然を楽しんでほしいと思います。

2014年6月6日(金曜日)

知床の自然再生へのお手伝い

知床森林生態系保全センターの所長が『今年はハルニレの種があちこちに沢山落ちている!』ということで、事務所の目の前にあるキャンプ場でハルニレの種を採取してきました。

知床ではエゾシカの食害によってハルニレの幼苗が見られない場所が増え、ウトロ市街地周辺でも見られなくなっています。

この機会に種を採取し次の世代の為に保存、育苗します。

一見、素人には植物の種とはわからないけれど、薄くて小さいのがハルニレの種になります。

言われるまで気がつきませんでしたが、探すことなく簡単に見つけられ、確かに至る所に沢山落ちています。

場所を変えては、せっせと集めていきます。

ハルニレの種は年によってはこのように大量に落ちるそうです。

キャンプ場内のシウリザクラがもうすぐ満開です。

シウリザクラのズームアップです。白くて小さなお花がたくさん集まって一つの房になっています。

知床ではシウリザクラが今一番、見頃をむかえています。

2014年6月5日(木曜日)

今日はウトロ側の羅臼岳登山道とカムイワッカ湯の滝の巡視を行いました。

登山道には今年の冬の嵐で倒れたと思われる倒木が多数有り、除去しながらの巡視です。

除去後は通行しやすくなりました。

日頃の巡視で予見できる危険箇所はその都度対応していますが、厳しい自然環境の中、状況はめまぐるしく変化します。

風の強い日等は、足元だけでなく頭上にもご注意を。

登山道脇には春の花たちが顔を出していました。クルマバソウ。

コミヤマカタバミ

タチツボスミレ

ベニバナシャクヤク

オクエゾサイシン

当初6月20日開通予定だったカムイワッカまでの道道が予定を早めて開通したとの報せを受け、午後から急遽巡視に向かいました。

湯の滝は雪融け水の影響か、ぬるめで心地よい温度でした。

カムイワッカ湯の滝の上部は落石の恐れが有るため、一の滝までのみ散策が可能です。

湯の滝入り口付近ではウコンウツギが花を咲かせていました。

カムイワッカ湯の滝は滑らかな岩盤の上を温泉が流れています。履き物によっては足元が滑りやすいのでご注意を。

散策の際は、靴を脱いで濡れても良い靴下や、ソールが柔らかめのウォータースポーツ用の靴等がすべりにくくて良い様です。

2014年6月2日(月曜日)

知床峠の展望台では除幕式を終えた新しい石の標識がお出迎えしてくれました。

冬の風雪に耐え忍び頑張ってほしいものです。

今日は羅臼側の羅臼岳登山道を巡視してきました。

木隠れの滝です。周辺には雪がなく水量も落ち着きはじめたようです。

滝の周りにはエゾエンゴサクが咲いていました。

登山道の真ん中に上の斜面から滑りおちてきた木の根が道を塞ぐようにしてありました。

作業中

二人がかりでよっこらしょ!と転がそうと思ってもなかなか転がりません・・・

作業後です。

結局、持ってきたスコップとツルハシで細かくして何とか通行できる様に回復しました。

シーズン初めの巡視は倒木などが多いので、しばらくは大型の道具も持参して巡視を行っています。

別の沢ではエゾノリュウキンカ(ヤチブキ)が開花していました。

午後は男の涙への巡視へ行ってきました。

とても暑くて日差しが眩しいです。

お腹が大きいメスのエゾシカがいました。まもなくエゾシカの出産シーズンが始まります。

無事に生まれるといいですね。

2014年6月1日(日曜日)

今年は知床国立公園50周年で世界遺産登録10年目となります。

今日はこれを記念したイベント「幻のポンホロ沼を見に行こう!」のサポートです。

なぜ幻なのか?それは、春の雪融け時期に現れ、毎年夏には干上がり涸れてしまう期間限定の沼だからなんです。

公募で集まった約20名の参加者に、まずポンホロ沼の説明や注意事項をお話します。

現地は、ほぼ手つかずの自然ですのでトイレなども有りません。

自然センターでトイレを済ませたら出発です。

現地に着いて少し歩くと涸れ沢です。夏には涸れてしまう川ですが、山に雪の残るこの時期は水かさも深く渡るのも一苦労です。短い長靴では浸水してしまう程でした。

少し進むと、タヌキの貯め糞が・・・

岩を抱きかかえる様に根を張ったトドマツが私たちを迎えてくれます。

ポンホロ沼のほとりに到着し、休憩タイムです。

静寂の中、カエルの歌声だけが響きます。

沼のほとりにはクマゲラの食痕も。

現地の植生を説明しています。

海まで見渡せる馬の背で景色を堪能しました。

参加者の皆様には、現地でしか感じることの出来ない何かを持ち帰っていただけていたら幸いです。

|