知床らうす発!グリーン・サポート・スタッフBLOG

2012年6月

2012年6月24日(日曜日)

羅臼湖入林箱取り付け

知床の山は、まだまだ残雪がありますが、羅臼湖入り口付近は入林箱が取り付けられるようになったので、設置してきました。

まずは、車庫に置いてある入林箱を車に積み込みます。

まるで冬眠から目覚めるかのようです。

車から降ろし、登山口入り口まで運びます。

まずは棒を差し込んで…

『よっこらしょ!』と棒の上に入林箱を乗せ、ネジで固定させたら…

完成です。

入林される際は、入林簿のご記入をお願いします!

2012年6月16日(土曜日)

羅臼湖の巡視

天気の良い日が続いたので、どの位の雪がとけたかをチェックしに行ってきました。

遊歩道入ってすぐ、小川のように水が流れています。

これは今時期だけの状況ではなく、常にぬかるみや水溜りが歩道沿いに多いため、歩行には長靴が必要です。

普通の靴で歩くと、人はぬかるみを避けて道の脇を通行します。

この為、踏みつけにより植生が損なわれてしまいます。

二の沼から三の沼へ行く階段は、半分雪の中でした。

上りやすい雪渓の方へ迂回して、三の沼を目指します。

三の沼は3分の1が雪の中でした。小さな水芭蕉がたくさんさいています。

三の沼展望台です。まだまだ雪の中です。

展望台の棒は見えているので、来週にでも雪がなくなるでしょう。

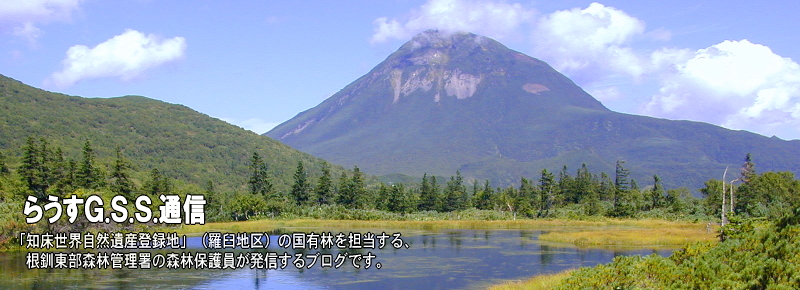

三の沼展望台近くから撮った羅臼岳です。

今日は風がなかったので、沼に山が鏡のようにうつりこんだ、逆さ羅臼が見事です。

この逆さ羅臼は結構人気があって、知床を紹介するメディアではよく使われているみたいです。

でも、いつも見られるわけではなく、晴れた上に風が弱い日じゃないと見られない、とっておきの風景です。

雪はかなりとけてきましたが、部分的に歩道が見えていない箇所もあります。

上の写真は涸れ沢の雪渓です。

羅臼湖を目指す際、このような歩道が見えていない大雪渓は、現在3箇所あります。

(一の沼手前、二の沼登り、涸れ沢の三箇所です)

今日は道が雪に埋もれているため、わからずに引き返してきた方もいらっしゃいました。

道がわからなくなったら、無理して目指すのではなく、引き返す判断も大事です。

涸れ沢では、エゾシカが逃げ出すこともなく、とぼとぼ歩いていました。

積雪時のみに行ける3.8沼です。

この3.8沼は公式な沼ではありませんが、三の沼と四の沼の間にあり、かつ四の沼に近いことから、3.8沼と言う名前になっています。

ここではシノリカモがつがいで休憩中でした。

本日の羅臼湖。入林者は3組12名。

蒸し蒸しの曇りの中、お疲れ様でした。

帰り道の知床横断道路で、獣の気配を感じましたが…

かわいいキタキツネがお昼寝中でした。

2012年6月15日(金曜日)

羅臼岳の巡視

出発してまもなく、何かの視線を感じました。

エゾシカのようです。ちょっとホッとしました。

今日は天気もよく、森の中は蝉の大合唱でした。

どこからか落っこちてきたのか、残雪の上に蝉の抜け殻がありました。

またまた変わったモノを発見!

やたらツルツルしていていました。蛾のサナギらしいです。

ハイマツ原では、ハイマツの花が満開です。

今年は凄く真っ赤な気がします。

オオバスノキが咲いていました。

ミヤマザクラは咲き始めのようです。

このサクラは、最初に葉が出てから白い花が咲くタイプです。

はちきれんばかりのツボミがたくさんありました。

今日は天気がよく、6月なのに暑さにやられてしまいそうでした。

まぶしい青空と新緑の中に、第一の壁が見えています。

歩道途中より撮影した、羅臼岳山頂部分です。

本日の入林者は1名でした。暑い中お疲れ様でした。

2012年6月14日(木曜日)

標津岳の巡視

今年度より、新しいパトロールルートとして標津岳が加わりました。

標津岳は標高1061m。登り2.5時間、下り1.5時間とお手軽な登山コースです。(個人差はあると思います)

登山口までは養老牛温泉より林道に入り、やっとたどり着いた山の中に立派なトイレと入林箱が設置してある所に到着です。

入林の際は必ず、入林簿のご記入をお願いします。

歩き始めてしばらくすると…

キラキラと輝くキタキツネの糞と思われる物を発見!

虫をたくさん食べたのでしょうねぇ。

残念ながら未消化となっております。

花もいろいろ咲いていました。

ハクサンチドリ

ヒメタケシマラン

マイヅルソウ

今日の入林者はいませんでした。

2012年6月9日(土曜日)

羅臼湖の巡視

本日は羅臼湖の巡視です。

雪解けの進む中、雪の中からやっと出てきた木道のほとんどは痛みが激しく、通行の際に注意が必要です。

羅臼湖遊歩道の木道は、何年もかけて少しづつ作られてきた歴史があり、一番奥にある展望台から国道沿いにある登山口に向けて、工事がされてきたそうです。

古い木道は20年前の物となり、補修箇所もあちこちにみられます。

目の前をエゾアカガエルが横切っていきました。

さて、このカエル、笹藪の中に隠れたつもりなのか、はたまたカメラを向けられビックリして動けなくなってしまったのか、この場所から動こうとしませんでした。

それにしても、見事な保護色です。

深い雪に埋もれていた樹木たちが、一気に芽吹きだす時期となりました。

写真の樹木はナナカマドです。

展葉したてで小さくまとまった葉っぱですが、これから日の光をたっぷりと浴びて、大きなの葉っぱとなっていくでしょう。

五の沼の水芭蕉です。

この水芭蕉は、写真の時点で既に充分大きいのですが、ここの水芭蕉は発育が良いので、まだまだ大きく成長するでしょう。

五の沼と羅臼湖の間に咲くチシマザクラが満開でした。

羅臼湖展望台にのびる木道で、湿原の植生を確認していたところ、獣の気配を感じました…

なんと、キタキツネがこちらに向かってやってきます…

これは間違いなく、『おねだりキツネ』です。

おそらく、展望台での休憩時に、キツネに餌をあげた人がいたのでしょう。

自然界にはないおいしい味を知ってしまったキツネは、再びその味を求めて、人間に平気に近寄るようになります。

そうしたおねだりキツネは、本来の餌であるネズミや虫を自分で充分に捕まえる事ができなくなり、餌となる資源が厳しい冬場に餓死するといいます。

また、これが道路に現れるキツネだと交通事故を招く原因にもなっていくのです。

だから、かわいい野生動物を見かけることがあっても餌はやらないようにお願いしています。

しかし、このキツネ。しつこい子でした…。もちろん何もあげません。

カメラマンのGSS小林は、『噛まれるかも…』と思ったほどです。

本日の羅臼湖です。

入林者は2組3名でした。

2012年6月8日(金曜日)

羅臼岳歩道

今日の羅臼岳は、またまた植生保護のための歩道補修です。

ガレ場の歩道に土砂のみならず、根のついた植物もたくさんまざった地崩れの後のような場所がありました。

ここはトラバースして行くところでもあるので、新たに道がついてしまうと、植生荒廃や歩行者が転落事故をおこす恐れもあります。

土砂や岩、植物を取り除き、道らしくなりました。

倒れたダケカンバに黄色いキノコがどっさりついていました。

食べごろなのか、よーく見るとキノコの裏側にはたくさんの虫もついてました。

おそらく毒キノコではなさそうです。

パッと見、タモギダケかと思われましたが、タモギの季節にしてはちょっと早いかなぁと思いつつ、お腹空いた~と思いながらの下山となりました。

2012年6月3日(日曜日)

武佐岳の巡視

今年度より、新しいパトロールルートとして武佐岳が加わりました。

武佐岳の標高は1,006mからなり、登り1時間半、下り1時間程で行ける初心者向けの山です。

今日は山開き前でしたが、5組9名の方とお会いすることができました。

写真は、途中の歩道より山頂を望んだ風景です。

8合目の広場では、エゾムラサキツツジが満開でした。

この他にもたくさんの花が咲いていましたが、コヨウラクツツジが咲きたてのようでした。

快晴の中、汗だくで頂上に到着です。

標高を示す看板の横、遠くのほうに見える積雪のある山は海別岳でしょうか?

武佐岳の頂上は広く、大きな木も生えていないので、天候に恵まれれば展望のよさに疲れもふっとんでしまいます。

この日、特に素晴しかったのは、武佐岳の裾野に広がる根釧台地と格子状の防風林。

そして、海の向こうにぽっかり浮かぶ国後島。

写真では伝わりにくいですが、山の上から見るこの国後島は意外と大きいのです。

視線をずらせは知床山系もばっちりで、左から遠音別岳、知西別岳、知床連山、知床岳まで確認できました。

標高の高い山の残雪がとけきるのは、まだまだのようです。

帰り道、標高の高い場所での歩道脇で、チシマザクラが満開でした。

遅い春を楽しみながらの下山です。

2012年6月2日(土曜日)

羅臼岳歩道の補修

今回は、歩道にかかる土砂の除去等の補修をしてきました。

今年の冬は雪が多かった為なのか、春の大雨の影響か、木道が隠れてしまうほど土砂が流れ込んでいます。

このまま道が消失してしまうと、結果的に植生の荒廃が広がる恐れがあります。

(補修前) (補修後)

スコップで土を除去し、つるはしで水切りの処置を施し綺麗さっぱりです。

次の箇所はちょっと大変なところです。

木隠れの滝前の歩道が沢水で削れて、道自体がごっそりなくなってしまいました。

このままだと歩道脇を通行するようになり、歩道が広がり、植生に影響が出てくる恐れがあります。

元あった道を復元する気持ちで、周辺にある砂利や石を集めては組んだり敷いたりしていき、それを流されないように、沢が当たる部分は大きな石を探しては集め置いていきます。

また、人が通行する箇所は、少し大きめの石を敷き詰めてみました。

ハンマーでがしがしと石を叩き固定していきます。

何とか復元完了です。何年この状態を維持できるでしょうか?

この日見つけた花・ネコノメソウです。

とても小さく見落としてしまいそうな花ですが、今日の作業の中ではたくさん見つけることができました。

2012年6月1日(金曜日)

海岸線の巡視

今日は海岸線の巡視です。

知床半島の羅臼側は、相泊という集落で道路は終わっています。

この先は昆布番屋が立ち並び、昆布漁の時期はにぎやかになるところです。

また、知床岬方面を目指す人にとっては、相泊からスタートとなり、浜をひたすら歩いていくのです。

番屋が続くところは浜の手入れが行き届き歩きやすいですが、番屋の集落がなくなった先はクズレ浜といい、大きな石がゴロゴロ続く浜に変わります。

岩場では、イワベンケイがまもなく開花しそうでした。

さらに険しい岩場では、エゾシカに食べらずに生き残ったコザクラの仲間が満開でした。

エゾシカはやわらかい花が好物のひとつでもありますが、鹿の進入が困難な場所では植物がいきいきしています。