ヒバとは

目次

・ヒバとは・山でのヒバの姿

・ヒバを伐る

・ヒバ丸太の販売

・ヒバの加工、利用

・青森ヒバの現状と国有林での取組

ヒバとは

“ヒバ”はヒノキ科アスナロ属に属するアスナロとその変種ヒノキアスナロという樹木の両者を指し、これらはいずれも日本固有の植物です。

| アスナロ | ヒノキアスナロ | ||

| 学名 | Thujopsis dolabrata SIEBOLD et ZUCCARINI | Thujopsis dolabrata SIEBOLD et ZUCCARINI var.hondai MAKINO |

|

| 分布 | 青森県青森市から 鹿児島県垂水市や鹿屋市まで |

北海道渡島半島から 栃木県日光湯ノ湖付近まで |

|

学名は世界共通で使われる生物の名前です。種を表すときは、生物分類上の近縁種をまとめたグループである属の名前、種の名前(専門用語で種小名という)、記載者、記載年の順に並べて書きます。属名と種小名は斜字体で表記し、記載者や記載年は省略されることも多いです。 |

2018年の国有林野統計では、全国の国有林におけるスギの蓄積量が18,933万m3であるのに対し、ヒバの蓄積量は1,591万m3であり、木材資源として貴重な樹種であるといえます。

青森県内には日本国内のヒバ蓄積量の8割以上が集中していますが、このヒバの蓄積量にはまだまだ成長の余地がある細い若齢木から、太く成熟した老齢木まで幅広く含まれています。

青森ヒバについては、こちらでも紹介しています。

→ 東北森林管理局“「青森ヒバ」とは”

|

|

|

| ヒバの若齢木。 | 成熟したヒバ。 |

|

米ヒバとは、アメリカヒノキ という北米の太平洋側に分布するヒバとは別種の樹木を指す呼び名です。ヒバの含有成分であるヒノキチオールに類似した物質が含まれており、耐腐朽性やシロアリへの抵抗力も高いことで知られています。 |

山でのヒバの姿

ヒバは、普通の植物のように種から芽を出して新しい個体が育つほかに、地面についた枝の一部から根が出てその枝が新しい個体の幹として育つことができます。

|

|

|

| 種から芽を出したヒバ。 |

枝の一部から根が出ている様子(図の赤丸部分)。成熟した個体よりも、稚樹で多く見られる。 |

ヒバは、暗い林内のように日光があまり当たらない環境でも芽を出し生きながらえることができますが、大きく生長するためには日光を浴びる必要があります。ヒバの稚樹は枝を広く張りだして日光を取り入れながら生長します。

やがて林内の環境変化により十分に日光があたるようになると、著しく生長を始めます。ヒバは100年生以上のものを伐採・利用することが多く、一方でスギやヒノキは50年生以上で伐採・利用されることを考えると、成長に長い年月を要することがわかります。

ゆっくりと長い年月をかけて成長するヒバの寿命は一般的に300年といわれています。

|

下北郡東通村猿ヶ森には、ヒバの埋没林があります。成因については諸説ありますが、数百年~千年前に立ち枯れたヒバが猿ヶ森砂丘の砂に埋もれて現在まで残っています。そのなかには樹齢500年を超えるものもあるといわれています。林内には遊歩道も設置されており、埋没木を間近で見ることができます。 猿ヶ森ヒバ埋没林については、こちらでも紹介しています。

|

ヒバを伐る

“ヒバとは”で紹介したように、ヒバの資源量の多くは青森県内の国有林に集中しているため、材や精油等に利用されるヒバの多くは青森県の国有林から伐り出されています。現在東北森林管理局では、安定的な供給ができるように伐採しています。

国有林におけるヒバの伐採は主に択伐や間伐によって行われます。

ヒバの択伐では、木材として利用できる大きさになった樹木を林内から抜きとるように伐採します。間伐では、成長している樹木どうしの競合を軽減するため、混み具合に応じて一部の樹木を伐採します。

択伐によって生産される木は太く成熟した木がほとんどですが、間伐によって伐り出される木は直径の小さな木、いわゆる“中小径木”が中心です。

|

|

|

| ヒバを伐倒しようとしている様子。 |

不要な枝を除き適切な長さに切り分けて丸太に加工している様子。 |

|

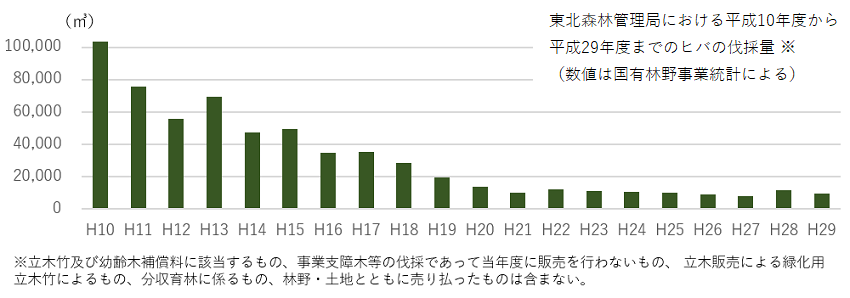

東北森林管理局では管内を17の森林計画区に区分し、その計画区ごとに森林施業の計画を策定しています。その計画内容の一部である伐採造林計画簿には、各森林管理署の5カ年分のヒバを含む伐採材積が公表されています。なお、各年度の伐採予定量は公表されておらず、事前に現地を調査した上で各署調整のうえ計画しています。 ヒバの伐採量は、自然保護の必要性の高まりや持続的な資源活用を行う等を考慮して平成20年頃まで減少傾向で推移していました。しかし、平成21年度以降は安定的な伐採量を確保しています。

|

ヒバ丸太の販売

青森県内の国有林で伐採されたヒバは、主に青森県木材協同組合や青森県森林整備事業協同組合が行う市売市場にて販売されます。

これらの市場は、東北森林管理局から委託を受けて、ヒバを専門に毎月1回入札方式による市売を行っています。入札に参加できるのは各組合により参加資格が与えられた業者や個人で、青森県内はもとより全国から木材関係者が集まります。

市売市場には、県内から集められた市場価値の高い丸太が並べられます。購入希望者はそれを見ながら品定めをし、希望する丸太があれば入札します。

ヒバ丸太の市売の様子。伐り出された丸太が並べられ、購入希望者は丸太の断面や形状、大きさ等を見て、いくらで購入するか検討する。 |

ヒバの加工、利用

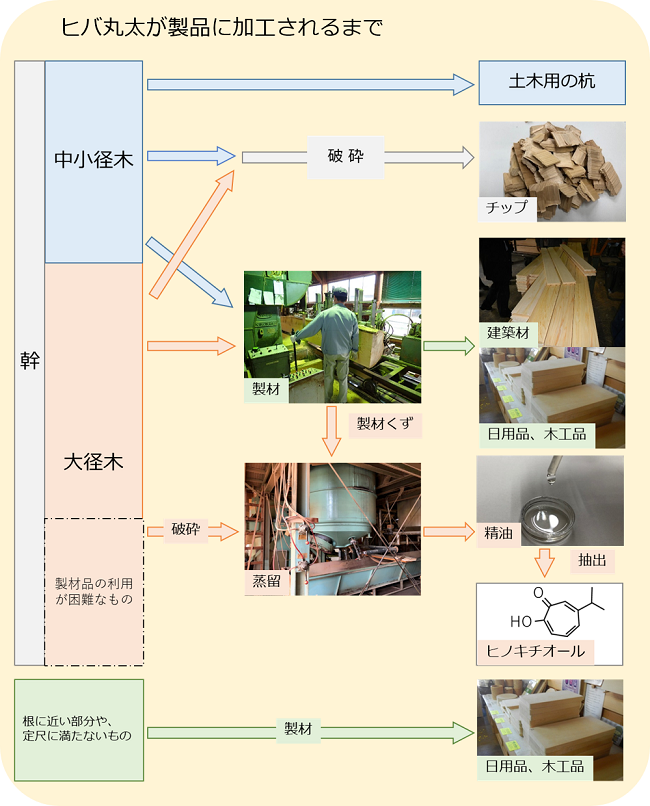

購入された丸太は木材加工業者によって加工品に合わせた製材加工がなされます。ヒバは他の樹種に比べ虫をよせない、カビを生やさない、腐りにくい等の性質があることが知られており、これらの性質を活かして下の図のように建築材、家具・日用品・木工品、精油などに利用されています。

→ヒバの特性についてもっと知りたい方はこちら:防虫・殺虫作用、抗菌作用、その他

|

建築材への加工、利用

ヒバは、その木目の細やかさや香りのよさから和室の建具材、壁材、フローリングなどへも幅広く利用されてきました。また、他の樹種よりもシロアリや腐りに強く、多湿環境下でも耐久性に優れているため、ベランダなど雨ざらしになるデッキ材や住宅を支える“土台”などにも幅広く用いられています。

家具、日用品、木工品への加工、利用

ヒバは、台所用品や入浴用品などのさまざまな日用品にも利用されています。

まな板は主にヒバの根の近くの部位を用いてつくられます。根の近くは木の繊維の向きがまっすぐではないため、建築材の柱をとるのにはあまり適しませんが、繊維が密に入っていて硬く丈夫なためまな板として使うのには非常に適しています。まな板はヒバの抗菌性によりカビが生えにくく、清潔さが求められる台所用品に適しています。

またヒバは、浴槽としても利用されてきました。青森県内においても、酸ヶ湯温泉の“ヒバ千人風呂”をはじめ温泉の浴槽にヒバがしばしば使われています。浴槽のみならず、風呂桶や風呂ふた、お湯につけるとヒバの香りが漂うひばの湯玉なども作られています。

精油の抽出、利用

ヒバ精油はチップやおが屑を水蒸気蒸留することによって、抽出されています。

精油は原料から重量比で約1%抽出することができ、1kgのチップから得られる精油は約10g程度です。ヒバの防虫、抗菌等の性質は、ヒバ精油に含まれるヒノキチオール等の成分によるものであることがわかっています。この精油成分については大正中期以降多くの研究者により解明されてきました。

精油は一般の方向けに販売されているものに加えて、ヒノキチオールなど有効成分の抽出源としても利用されています。

|

ヒバ精油には後述のヒノキチオールはじめ複数の生理活性物質が含まれており、抗菌性や防虫性などを有することが知られています。 →AEAJ公式サイト:https://www.aromakankyo.or.jp/ |

|

ヒノキチオールは別名:β-ツヤプリシンともいい、ヒバの持つ腐りにくさ、カビにくさなどの効果を果たしている物質の一つです。 |

青森ヒバの現状と国有林での取組

ヒバはかつて青森県のみならず、東北地方や北陸地方において盛んに用いられてきました。しかし、伐採量の減少により、市場へ出回る量は減少し、それに伴い、“ヒバはなくなってしまった”と感じてしまう人が増えてしまったようです。

そうした中で、ヒバ林がかつて広がっていた下北半島と津軽半島でヒバを主とする林分へ誘導しようという取組がなされています。

|

現在、戦後から高度経済成長期にかけて植林されたスギやカラマツ等の人工林が成熟し、伐採する時期を迎えています。 そうした中、津軽半島と下北半島に“ヒバ林復元推進エリア”を設定し、人工林の中でヒバ稚幼樹が旺盛に発生している箇所については、それらの稚樹を育て再びヒバを主とする林分へと誘導することを目的とする取組を行っています。 取組について、詳しくはこちらで紹介しています。

|

お問合せ先

下北森林管理署

ダイヤルイン:0175-22-1131