対馬スダジイ等遺伝資源希少個体群保護林

1.概要

当保護林は、長崎県対馬の下島に位置し、保護・管理の対象個体群は、スダジイ、イスノキ、アカガシ、イヌマキ等が優占するスダジイ-イスノキ群落、モミ又はアカガシが優占するアカガシ-キッコウハグマ群落を構成する種で希少化している個体群及び遺伝資源の保護を目的とする個体群である。

本保護林は、低標高域から高標高域まで常緑広葉樹林が広がり、白嶽地区の中腹域にはアカガシ群落やモミとウラジロガシから成る針広混交林が見られる。また、対馬暖流と高緯度に位置する影響を受け、九州本土とは違った大陸遺存的要素を有し、植物地理学的に特異性の高い生物群集を持つ島嶼域の森林生態系である。2019(令和元)年に保護林管理委員会委員等により現地調査が行われた際には、本保護林の植生が朝鮮半島南部の照葉樹林構成種と共通していることが確認され、北限種、固有種が多く生育する希少種のホットスポットであると報告されている。

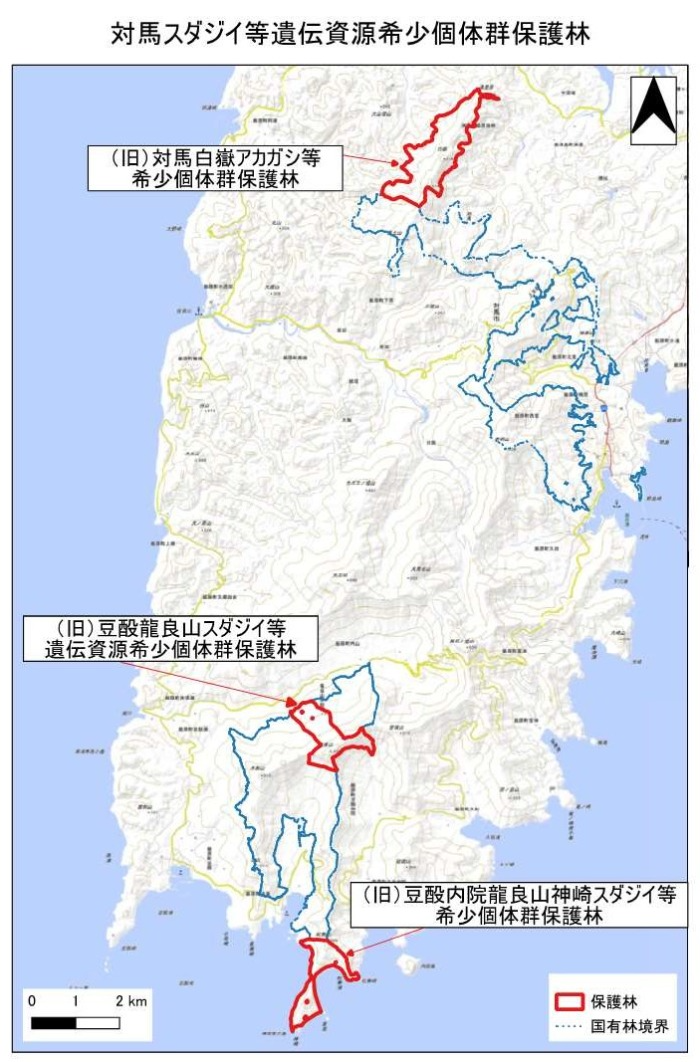

本保護林は、対馬の下島にあって次のア~ウの3地域が含まれている(下記、「10.保護林位置図」参照)が、これらは元々は独立した保護林として取り扱っていたものである。

これら3地域の旧保護林の名称、位置、標高、便宜上の略称を以下に記載する。

ア.下島北部に位置する「対馬白嶽アカガシ等希少個体群保護林」

対馬下島の北部の白嶽(518m)を中心に500m程の石英斑岩の白い露岩の山が連なる峰の西及び東方向の斜面(標高110m~520m)以下、「白嶽地域」という。

イ.下島南部に位置する「豆酘龍良山(つつたつらやま)スダジイ等遺伝資源希少個体群保護林」

同下島の南部の竜良山(たつらやま)(558m)の北西及び南東方向の斜面(標高130m~560m)以下、「竜良山地域」という。

ウ.下島最南端の神崎半島に位置し、同様に照葉樹林の林相を有する「豆酘内院龍良山神崎(つつないいんたつらやまかんざき)スダジイ等希少個体群保護林」

対馬下島の最南端に位置する神崎半島と半島の付け根の松無山(標高250m)の南側斜面に位置し、主に南東方向の斜面(標高0m~250m)以下、「神崎半島地域」という。

これら3地域は、共通の植生を有するものの、低標高域から高標高域まで異なる標高の違いを有し、同じ対馬の下島内にありながらも異なる地形や位置関係にあることで、それぞれ特徴的植生が見られる。例えば、白嶽地域にはアカガシ群落やモミとウラジロガシの針広混交林が見られるなど、個別に標高に対応した垂直的植生分布や大陸の遺存植生なども見られる。3地域一体として対馬の代表的森林生態系となっていることを勘案して、3つの保護林を統合し一体的に保護管理することとしているものである。

これにより、3地域間においてメタ個体群の生存地の常備性への貢献、遺伝子交流や野生生物の移動や拡散のコアエリアとなることや分断化によるエッジ効果や種構成変化の評価・分析が可能となる等、生物多様性保全の観点から、より効果的保全対策に寄与すると考えている。

なお、竜良山の北西部斜面の森林においては、名古屋大学、京都大学、森林総研等複数の研究機関の合同チームによる調査研究も行われている。

以下、近年のモニタリング調査から、各地域の保護林の特徴、森林の現況等を記す。

まず、白嶽地域の保護林モニタリング調査着手時の2013(平成25)年度調査では、山腹にアカガシ群落が成立し、モミ、ウラジロガシ等大径木も確認される成熟した常緑広葉樹林となっており、固有種のシマトウヒレン、ツシマギボウシや大陸系の植物のチョウセンヤマツツジ、ゲンカイツツジ、チョウセンノギク、日本系の植物であるモミ、ヒメコマツ、ソヨゴが見られるなど植物地理学的特異性の高い植生がある。また、山頂部にはチョウセンヤマツツジ、イワシデ群落がみられた。

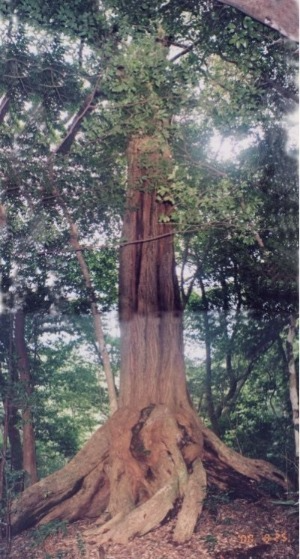

竜良山地域の保護林モニタリング調査着手時の2008(平成20)年度調査では、海抜350m付近を境に、下方にスダジイ-イスノキ林、上方にアカガシ林が成立し、林内には胸高直径1m以上のスダジイをはじめ、イスノキ、アカガシ、イヌマキ等の大径木も見られた。全域に連続した常緑広葉樹林が広がっていた。竜良山は龍良山とも記載し、天道信仰の聖地・霊山として島民に崇められるほか、史跡名勝天然記念物や壱岐対馬国定公園に指定されており、年間を通じて登山客が多い。

神崎半島地域の保護林モニタリング調査着手時の2013(平成25)年度調査では、ほぼ全域にわたりスダジイ、イスノキ等からなる自然性の高い暖地性常緑広葉樹林が広がり、半島の主に鞍部には長崎県では島嶼のみに生育する希少性の高いナタオレノキ群落となっている。同地域の2013年(平成25年度)モニタリング調査ではシカ被害レベルが1-2だったが、2018年(平成30年度)にはシカ被害レベルが3-4となり、森林の内部構造の破壊または森林が破壊された段階にまで被害レベルが急速に上がっていた。樹木の生育状況は、下層植生の植被率が減少し、出現種数も半減するなど、種の多様性の低下、森林更新への影響が懸念された。

このシカ被害については、他の2地域も同様、下島、上島も含め対馬全域の森林生態系への影響が懸念される状況となっている。

旧豆酘龍良山スダジイ等遺伝資源希少個体群保護林の遠景

イスノキ(旧豆酘龍良山保護林)

スダジイ(旧豆酘龍良山保護林)

2.目的

統合された本保護林を一体的に見ると、海岸域から下島北部に位置する竜良山の高標高域を含めた垂直的に植生が分布し、アカガシ、ウラジロガシ、その他広葉樹やモミ等も混じる自然度の高い常緑広葉樹林や針広混交林等の拡がりや大陸系遺存植物や固有種が見られる。

生物多様性の高いこれらの貴重な森林生態系の保護を図るとともに、登山、森林環境教育等への利用のほか、森林施業や森林管理技術の発展、学術研究等に資することを目的とする。

3.所在地

長崎県 対馬市 厳原町

豆酘龍良山国有林 323い、ろ、は、324か、333い 林小班

豆酘内院龍良山国有林 330る、た、れ、そ、そ1、333ろ、は、に 林小班

長崎県 対馬市 美津島町

阿連白岳国有林 337り、り1、ぬ、る、れ1 林小班

加志白岳国有林 338い、ろ、は、に、ほ、イ 林小班

洲藻白岳国有林 339い、ろ、は 林小班

4.設定年月日

1989(平成元)年3月31日保護林(豆酘龍良山林木遺伝資源保存林)設定

2010(平成22)年3月25日保護林(対馬白嶽植物群落保護林)設定

2010(平成22)年3月25日保護林(豆酘内院龍良山神崎植物群落保護林)設定

平成30年4月1日 新保護林制度により、上記3保護林を希少個体群保護林に再編

令和2年3月31日 3保護林を統合し「対馬スダジイ等遺伝資源希少個体群保護林」へ再編、現在に至る。

5.面積

413.81 ha

6.関係森林管理署等

長崎森林管理署

7.現況

標高差:保護林を構成する3区域の標高差

(神崎半島地域:標高0m~250m、竜良山地域:130m~558m、白嶽地域:110m~520m)

傾斜:急

地質:古三砂岩(竜良山地域付近)、花崗岩、石英班岩(神崎半島地域、白嶽地域)

土壌型:BD(d)~BC

林齢:概ね30~190年生以上

8.法指定等

保安林(水源涵養、干害防備・保健・風致、魚付・航行目標)、壱岐対馬国定公園(特保・特2・特3)、史跡名勝天然記念物、鳥獣保護区(特別保護・普通)

9.取り扱い方針

本保護林では、スダジイ、イスノキ、アカガシ、イヌマキ他が優占するスダジイ-イスノキ群落、モミ又はアカガシが優占するアカガシ-キッコウハグマ群落が生育し、これらを構成する種の個体数の確保及びこれらの持続に必要な生育環境の維持を目標とし、保護・管理及び利用に関する基本的な事項については、保護林設定管理要領(PDF : 328KB)(平成27年9月28日付け27林国経第49号)に定められた希少個体群保護林の取扱い方針に従うとともに、保護林モニタリング調査結果を踏まえて取り扱うものとする。

また、平成25、30年度の保護林モニタリング調査を踏まえて、取り扱うこととする。

本保護林の当面の大きな課題は、1.概要後段でも触れたが、これまでのモニタリング調査結果から、顕著なシカ被害が懸念されていることから、シカ被害対策に重点的に取り組む必要がある。

以下、モニタリング調査による森林現況の概要を記すとともに、シカ対策を含む今後の管理方針に触れる。

2018(平成30)年度のモニタリング調査では、白嶽地区の高木層等で気象害や病虫害は確認されなかった。一方、シカによる植生被害レベルは1から3へ、3から4へと過年度より高くなっており、草本層は植被率が極めて低く貧弱で、タブノキのシカ害による枯損が顕著に確認された。

同調査の竜良山地区では、顕著な気象害や病虫害は確認されなかったが、シカによる植生被害レベルは2から3へと過年度より高くなり、過年度確認していたアオキの生育箇所が見られなくなり、草本層はイスノキ、バリバリノキ、ホソバタブ(嗜好種)が一部確認できたが、いずれも貧弱で、シカの忌避植物が優占していた。

神崎半島地区の同調査では、顕著な気象害や病虫害は確認されなかったが、シカによる植生被害レベルは最大で1から4へと過年度より高くなり、草本層ではスダジイ、タブノキ、イスノキが一部確認できたが、貧弱で、シカの忌避植物が優占していた。

2018(平成30)年度モニタリング調査では、高木層等には顕著な気象害や病虫害は確認されていないこと、シカ被害レベルが1~2の状態から2~3・4へと全体として上昇していること、白嶽地区のタブノキにシカ被害による枯損が散見されること、神崎半島地区では森林の内部構造が破壊されつつある。

これらのことから、本保護林は、全体として保護対象となる高木種の個体数の確保及びこれらの更新・持続に支障が生じているものと評価された。

これらのシカ被害に対し、長崎県は対馬を対象に指定管理鳥獣捕獲等事業計画を策定し、捕獲等を進めており、環境省が対馬市、長崎県、林野庁等関係機関 で構成する「対馬ニホンジカ対策戦略会議」を設置するなど、関係機関が連携したシカ被害対策が進められつつある。

本保護林については、今後もモニタリング調査を継続するとともに、上記の関係機関等との連携を図り、シカ被害拡大の防止とこれまで実施してきた保護林周辺での個体数管理、シカ捕獲の継続、奥地でのシカ捕獲の実施、下層植生の回復を図るため既存植生保護柵の維持管理、新たな植生保護柵の設置等について、優先順、緊急性を考慮して必要なシカ被害対策を講じていくこととする。

なお、今後の課題として、本保護林は現在、希少個体群保護林に区分しているが、3保護林の統合により生物群集保護林の面積要件300ha以上を満たすようになったこと、植生の類似性、特徴ある植生等を考慮し、生物多様性保全に資するメタ個体群として一体的に扱うことが有益であることなどから保護林管理委員会において、生物群集保護林への再編が妥当であるとの意向が示されている。これらを踏まえ、生物多様性保全の観点から、統合メリットを活かした効果的保全対策を進めるため、地帯区分(保存地区、保全利用地区)を検討し、生物群集保護林として再編することとしている。

モニタリング調査実施間隔 : 5年

白嶽地区、神崎半島地区〔2013(平成25), 2018(平成30)年度実施〕

竜良山地区〔2008(平成20), 2018(平成30)年度実施〕

10.保護林位置図

お問合せ先

計画保全部計画課

担当者:生態系保全係

ダイヤルイン:096-328-3612