クマに注意してください

近年、全国各地でクマによる人身被害が多発しています。クマの被害に遭遇しないために次の点に注意をお願いします

入山する前に情報収集をしましょう

静岡県、市町などの行政機関等からのクマに関する情報を活用しましょう

- 静岡県のクマ目撃情報

- 静岡市

- 島田市(野生動物の出没について)

- 川根本町

- 沼津市(野生獣(クマなど)の出没について

- 富士宮市(市内でクマが目撃されています)

- 富士市(クマの出没にご注意ください)

- 御殿場市(クマの目撃情報)

- 裾野市(クマの出没への注意)

- 長泉町(【注意喚起】クマの出没について)

- 小山町(ツキノワグマに関する情報について)

ツキノワグマの生態を知る

ツキノワグマの生態や行動、食性をよく知ると共に、環境や経験によって学習し、個体によってその個性が異なるため、地域毎の個体の特性についても把握しておきましょう。

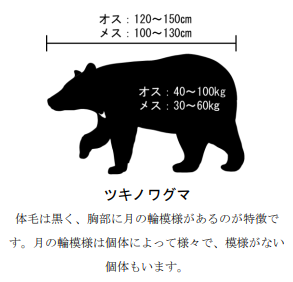

ツキノワグマの身体的特徴

成獣個体では、オスの方がメスよりも大型になります。

体重は季節によって変動します。春先から夏にかけて体重が減少し、秋は冬眠に備えて脂肪を蓄積するため、体重が急増します。

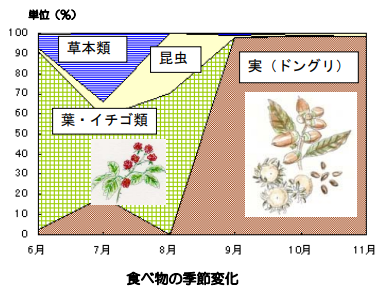

大きな犬歯を持ち、山菜などの新芽、ササなどの草本類、イチゴ類・ヤマブドウ・サルナシなどの液果類、ブナ・ドングリ・クリなどの堅果類のといった、植物食性に偏った雑食性に適応したため、大臼歯は食べ物をすりつぶすのに適した形状になっています。植物以外にもはちみつ、昆虫、魚、動物の死体や衰弱したシカなどの動物も食べます。甘いものや臭いものを好んで食べています。

上腕の筋肉が発達しており、可動域の広い関節と鋭い爪を持ちます。そのため、基本的には木登りを得意とします。時速40km以上で走ることもできます。

また、嗅覚が非常に優れており、聴覚も発達していると言われていますが、足音などの低い音には鈍感です。目は悪く、接近しないと気付きません。

落葉広葉樹林で主に生活し、野生下での寿命は 15~20 歳程度だと考えられます。

ツキノワグマの行動

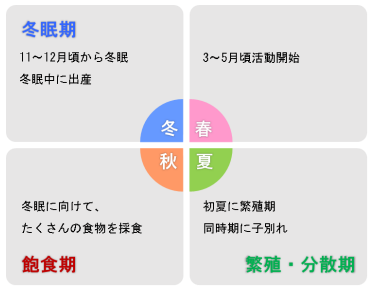

基本的には単独で行動します。繁殖期にはオスとメスが一時的に行動を共にする場合もあります。子育て期には1年半ほど母子で行動します。なわばりはもちません。

オスで2~3歳、メスで4歳ごろから繁殖が可能となり、冬眠中1度に1~2頭の子を出産します。子連れのメスは離乳しないと発情しないため、少なくとも子育て期間中は、繁殖に参加しません。

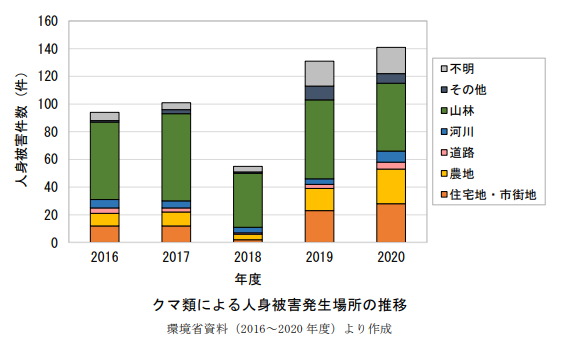

静岡県内のツキノワグマについて

南アルプス周辺のツキノワグマについては、「南アルプス地域個体群」と呼んでいます。一時期、生息数がかなり減ってしまいましたが、現在は回復してきています。しかし、植林した樹木の皮を剥いでしまうなど、林業に大きな被害を与えています。

富士山周辺のツキノワグマは「富士地域個体群」と呼ばれていて、ほかの地域から道路などで分断されて、生息区域が狭くなってしまい、静岡県レッドデータブックでは「絶滅のおそれのある地域個体群」に区分されています。

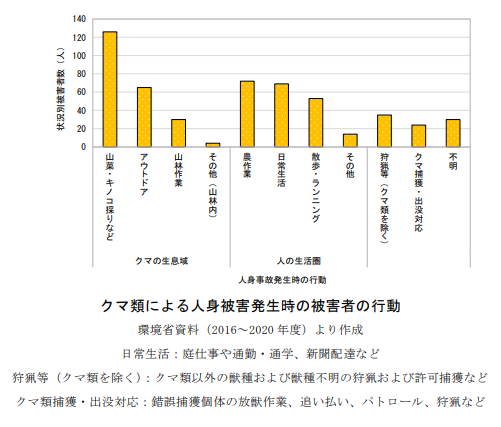

入山における注意点について

薄暗いときは入山しない

ツキノワグマは昼行性といわれていますが、季節や食物量に応じて、利用する場所・活動する時間帯を柔軟に変化させます。特に早朝や夕方に活動が活発になるといわれているため、注意が必要です。

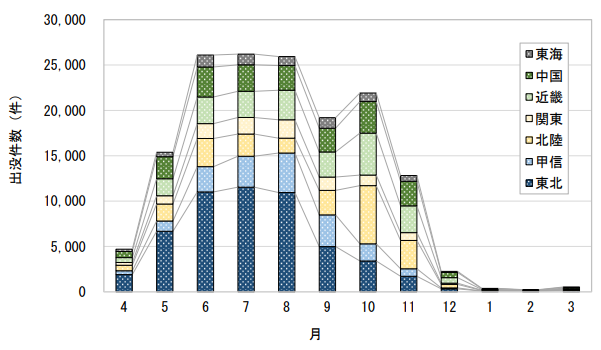

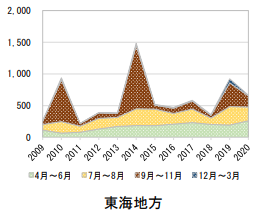

秋季は特に注意する

秋季はツキノワグマが冬眠に備え、エサを求めて活発に行動する時期となっています。

特にブナ科堅果類が凶作の年は、ツキノワグマの出没について、より一層の注意が必要です。

また、秋には一日の活動時間が長くなり、夜間の活動量も増加するので、夜間も注意が必要です。

冬から春先にかけても注意

樹洞や岩穴、木の根上がりといった冬眠穴周辺での人身被害も発生します。クマが冬眠時に利用しそうな場所には近づかない、穴を不用意に覗かないなどの注意が必要です。

その他の注意点

登山やトレッキングなどでは、推奨ルートから外れないようにしましょう。

岩陰や尾根の乗り越え、倒木の影、風倒木の根上り部分の陰など、ツキノワグマと突発的に遭遇する可能性がある場所では、手前で立ち止まるなど安全確認が必要です。

業務無線や衛星携帯を携行し、携帯の電波圏外エリアでも連絡が可能な状態にしておくことも大切です。

食べ物、ゴミの管理をしっかりしましょう

「危険なツキノワグマ」を作らないためにも、「人為的な食べ物の味をおぼえさせない」ことが大切です。

弁当の残りや空き缶、ペットボトル、ガムや飴などを捨てると、ツキノワグマがにおいを嗅ぎ当て食べたり飲んだりすることで、ツキノワグマはおいしい食べ物などとヒトを関連付けて覚えてしまい、その場所に執着して頻繁に出没したり、ヒトに接近するようになってしまうことがあります。

残飯やごみは必ず持ち帰り、エサは絶対に与えてはいけません。

また、においの漏出を防ぐため、蓋付きの丈夫なプラスチックあるいは金属製のフードロッカーなどを利用することも大切です。

ツキノワグマの痕跡に注意する

「糞」、「食痕」、「足跡」、「爪痕」、「クマ道」などのツキノワグマの痕跡・存在に常に気を配り、ツキノワグマの姿や生々しい痕跡を見つけたら、避難すると共に警察署、役場等へ連絡しましょう。

自分の存在をツキノワグマに知らせる

ツキノワグマは警戒心が強く、基本的にはヒトとの遭遇を避けます。

従って、鈴やラジオ、ホイッスルなどで自分の存在を知らせることによって、ツキノワグマが気づいて立ち去ってくれます。

また、同僚と大きな声で話す行為もヒトの存在を知らせるためには効果的です。

- 沢筋などでは、鈴の音などがツキノワグマの耳に届かない場合があるので、ホイッスルなどアピールの度合いを変えることも必要

- 人に気づきにくい濃霧や降雨の時にも注意が必要

複数で行動しましょう

複数で行動すれば自然に騒がしくなりやすく、ツキノワグマとのバッタリ遭遇は少なくできます。

また、仮に出遭ったとしても、単独行動と比べ、心理的にも物理的にも有利であるとともに、ツキノワグマも4人以上の集団に攻撃を仕掛けることは非常にまれです。

ニホンジカの死骸からは速やかに退避しましょう

ツキノワグマは、一度に食べきれないシカなど大型動物の死骸を見つけると、土や草、雪などをかけて一時的に保存する習性を持ち、その近隣に潜んでいる場合があります。

ツキノワグマが一度手に入れたシカの死骸への執着と独占欲は高く、ヒトが接近すると横取りされると勘違いして攻撃することがあります。

クマに出会ってしまったら

ツキノワグマは警戒心が強く、ほとんどの場合、クマは人間に気がつけば逃げていきます。

対処方法はクマとの距離によって異なります。

遠く(50m以上)にクマがいることに気が付いた場合

落ち着いて静かにその場から立ち去ります。

クマが先に人の気配に気づいて隠れる、逃走する場合が多いですが、もし気が付いていないようであれば存在を知らせるため、物音を立てるなど様子を見ながら立ち去りましょう。

急に大声をあげたり、急な動きをしたりするとクマが驚いてどのような行動をするか分からないため、注意しましょう。

近くにクマがいることに気が付いた場合

距離が短かったら、まずは落ち着くことが重要です。

時にクマが気づいて向かってくることがあります。本気で攻撃するのではなく、威嚇突進(ブラフチャージ)といって、すぐ立ち止まっては引き返す行動を見せる場合があります。この場合は、落ち着いてクマとの距離をとることで、やがてクマが立ち去る場合があります。

クマは逃走する対象を追いかける傾向があるので、背中を見せて逃げ出すと攻撃性を高める場合があります。そのため、クマを見ながらゆっくり後退する、静かに語りかけながら後退する、など落ち着いて距離をとるようにします。慌てて走って逃げてはいけません。

至近距離で突発的に遭遇した場合

クマによる直接攻撃など過激な反応が起きる可能性が高くなります。攻撃を回避する完全な対処方法はありません。

クマは攻撃的行動として、上腕で引っ掻く、噛み付く、などの行動をとりますが、ツキノワグマでは一撃を与えた後すぐ逃走する場合が多いとされています。

顔面・頭部が攻撃されることが多いため、両腕で顔面や頭部を覆い、直ちにうつ伏せになるなどして重大な障害や致命的ダメージを最小限にとどめることが重要です。

クマ撃退スプレー(唐辛子成分であるカプサイシン入り)を携行している場合は、クマの目や鼻、のどの粘膜をカプサイシンが刺激するよう、クマの顔に向かって噴射することで攻撃を回避できる可能性が高くなります。射程距離は 5m 程度と短い製品が多いため、十分クマを引き付けてから噴射する必要があります。

風向きによるヒトへの誤射に注意しつつ、いざという時にすぐ使うことができる場所に携帯することが必要になります。咄嗟に使用することは難しいので、事前にトレーニング用スプレーなどで練習することも重要です。

親子グマに遭遇した場合

親子連れのクマと遭遇した場合、母グマは子グマを守ろうと攻撃的行動をとることが多いため、より一層注意が必要です。

子グマが単独でいるような場合でも、すぐ近くに母グマがいる可能性が高いため、近づくことはせず、速やかにその場から離れることが必要です。

お問合せ先

静岡森林管理署

ダイヤルイン:054-254-3401