よくある質問~国有林内の放射性物質についてのQ&A(令和7年4月28日掲載)~

(Q1) 国有林におけるモニタリング調査は、いつからどのようなことを行っているのですか?

(A1) 当センター(関東森林管理局森林放射性物質汚染対策センター)では、旧避難指示区域(避難指示解除準備区域及び

居住制限区域※1)等の国有林において、平成26年度から毎年度、空間線量率と、立木や土壌の放射物質濃度の測定を

行っています(調査結果はこちら)。

(Q2) これまでの調査からどのようなことが分かったのですか?

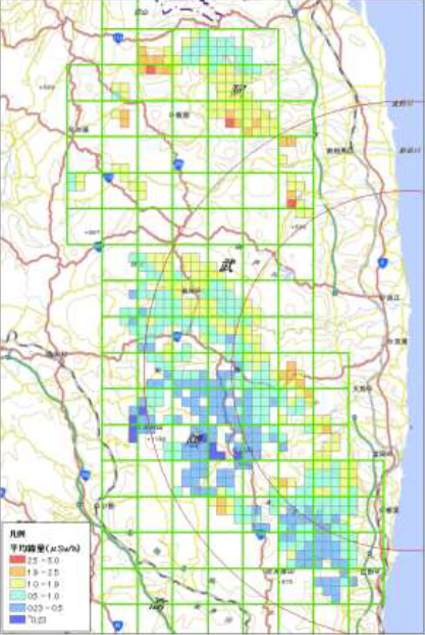

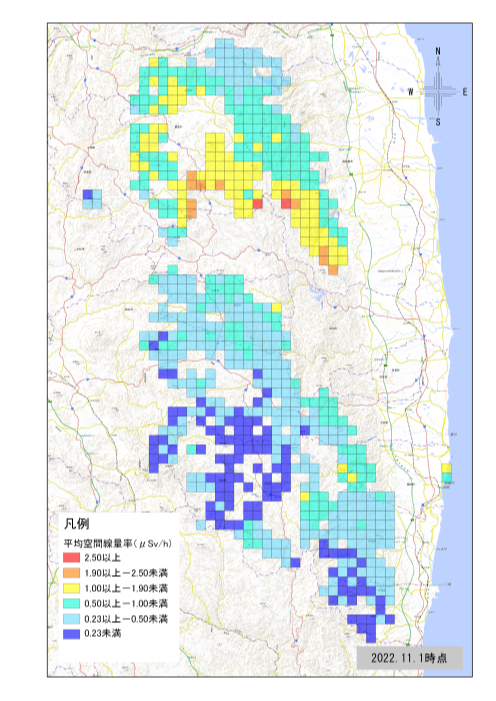

(A2) 当センターによる旧避難指示区域における調査の結果では、地上の空間線量率は、概ね物理的減衰と同程度のスピー

ドで低下していることが分かりました。0.23μSv/h(一般公衆の年間追加被ばく量限度の1mSvを空間線量率に換算

した値※2)以下の箇所が年々増加していますが、0.5μSv/h※3を超える箇所も約半数と依然多くなっています

(図1)。

また、森林内の放射性物質は、そのほとんどが土壌に移行していることが分かりました(表1)。

図1:旧避難指示区域内等国有林の空間線量率の推移(左:平成26年度右:令和4年度)

表1:旧避難指示区域等内国有林の森林内の放射性物質の分布

|

部位 |

R5年度 |

|

新葉、旧葉、枝 |

0.55 % |

|

樹皮 |

0.85 % |

|

幹材 |

0.05 % |

|

土壌 |

98.55 % |

(Q3) 空間線量率が下がって、放射性物質が土壌に移行しているということですが、今後の国有林の管理はどのようにして

いくのですか?

(A3) 旧避難指示区域においては、これまでも、関係機関と協力しながら生活圏周辺の国有林の除染を行ってきました。ま

た、里山を安心して利用できるような環境づくりを推進する「里山再生事業」に関係省庁と協力して取り組んでおり、

対象地区の国有林で間伐等の森林整備を実施しています。今後も、空間線量率や立木・土壌の放射性物質濃度の動態等

を引き続き把握しながら、令和6年3月19日に閣議決定された「復興の基本方針の変更について※4」を踏まえ、帰還

困難区域※5を含め森林・林業再生を進めるため、必要な対応を進めることとしています。

(Q4) 大雨の時は山から流出した土砂に含まれる放射性物質が河川やため池に流入するのではないですか?

(A4) これまでの調査から、森林全体の放射性セシウムの蓄積量の経年変化が少なくかつ大部分が土壌表層付近に留まって

いる状況や、渓流水中の放射性セシウムの濃度の調査結果等から、放射性セシウムは森林内に留まり、森林外への流出

量は少ないと考えられます。大雨による出水時に放射性セシウムが森林から拡散することを不安に思われている方もい

らっしゃると思いますが、旧避難指示区域等で進めている間伐などの森林整備は、下層植生の繁茂を促し、これにより

雨滴が直接地面に当たることを防いで表土の移動を抑制する効果が期待されています。また、河川やため池などの上部

で森林施業を行う際には、土壌流出防止柵(丸太筋工)などを設置することとしています(写真1,写真2)。

旧避難指示区域内の間伐等を実施した事業地及びその下流において渓流水の調査を行ったところ、飲料水の放射性

セシウムの基準値を超えるものはありませんでした。

(写真1) (写真2)

(Q5) 今後、モニタリング調査は継続するのですか?

(A5) セシウム137の半減期が30年であり、森林・林業再生に向けて放射性物質の動向を引き続き把握していく必要があ

るため、今後もモニタリング調査を継続していく予定です。

また、帰還困難区域における調査については、令和6年3月19日に閣議決定された「復興の基本方針の変更につ

いて※4」を踏まえて、帰還困難区域を含め森林・林業再生を進めるため、これまでのモニタリング調査個所に加え

て帰還困難区域にも調査個所を設定し、安全かつ効果的なモニタリング調査を実施することとしています。

※1 避難指示解除準備区域:復旧・復興のための支援策を迅速に実施し、住民の方が帰還できるための環境整備を目指す区域

居住制限区域:将来的に住民の方が帰還し、コミュニティを再建することを目指して、除染を計画的に実施するとともに、早期の復旧が不可欠な基盤

施設の復旧を目指す区域

※避難指示解除準備区域及び居住制限区域はすべて解除されています。

※2 空間線量率・毎時0.23マイクロシーベルト(μSv/h)という値は、安全側に立った仮定の下で、政府が長期目標に据えた一般公衆(個

人)の線量限度である年間追加被ばく線量1ミリシーベルト(mSv/年)を空間線量率に換算したものです(16時間の屋内(木造)、8時間

の屋外活動の生活パターンを想定した場合、年間追加被ばく線量を1mSvにするための指標となる空間線量率0.19μSv/hに、自然放射線(日

本平均は0. 04μSv/h)を加えた数値)。

なお、職業人(労働者)の線量限度は5年間で100ミリシーベルト、特定の1年間に50ミリシーベルトであり、週40時間労働を前提とし

た時間当たりの換算では2.5μSv/hです。

線量限度は、管理の対象となるあらゆる放射線源からの被ばくの合計が、その値を超えないように管理するための基準値です。線量限度を

超えなければそれでよいのではなく、防護の最適化によってさらに被ばくを下げる努力が求められます。線量限度はそこまで被ばくして

よいという値ではなく、安全と危険の境界を示す線量でもありません。

※3 空間線量率0.5μSv/h:福島県では、営林活動により発生する樹皮を円滑に処理するため、空間線量率0.5μSv/hを超える森林からの出材を

制限しています。0.5μSv/hは、福島県が実施した調査結果から樹皮が指定廃棄物となる方放射性物質濃度8,000Bq/kgを越えないと見込ま

れる空間線量率です。なお、空間線量率が0.5μSv/hを越えた場合には、樹皮の放射性物質濃度を確認し、6,400Bq/kg以下の場合は伐採・

搬出が可能です。

※4 「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について

(令和6年3月19日閣議決定)(抜粋)

1.復興の基本姿勢及び各分野における取組

(2)原子力災害被災地域

(カ)事業者・農林漁業者の再建

(前略)また、帰還困難区域を含め森林・林業再生を進めるため、科学的根拠に基づくリスクコミュニケーションを含め、森林における作業

の実施や伐採木・樹皮の扱い等に関する関係者との調整など必要な対応を進める。

※5 帰還困難区域:放射線量が非常に高いレベルにあることから、バリケードなど物理的な防護措置を実施し、避難を求めている区域

お問合せ先

森林放射性物質汚染対策センター

ダイヤルイン:024-536-6556