特集 花粉と森林

1.森林資源の利用と造成の歴史

(1)森林資源の利用拡大と造林技術の発達

長い歴史の中で、木材利用の拡大に伴う天然資源の減少に対応して、成長が早く利用価値の高いスギ等の植栽による造林技術が発達

➢ 有史以前には、スギやヒノキ等の針葉樹と広葉樹が混交した森林が広く分布していたと推測

➢ 奈良時代以降、大規模な建築物の造営等により、建築用材として優れた特性を持つスギやヒノキの利用が進行。伐採の範囲は畿内から次第に拡大

➢ スギやヒノキの天然資源が減少してきた中で、江戸時代には北山(京都府)や吉野(奈良県)等でスギ等の植林による林業が発生。その後、資源確保・産業育成のため全国各地でスギの林業地が形成

➢ 特にスギは多様な品種系統が存在し、幅広い立地で生育が可能、成長が早い、通直で柔らかく加工しやすい、面積当たりの収穫量が多いといった利点があり、建築物や船、生活用具等の幅広い用途に利用できることから、全国で造林技術が発達

コラム 花粉からわかる過去の森林の変化

➢ 地層中の花粉分析により過去の植物相や当時の気候を推定可能

➢ 氷期には亜寒帯性のマツ科針葉樹林が広く分布。スギ・ヒノキ等の温帯性針葉樹や広葉樹は温暖な狭い地域に縮小

➢ 温暖な間氷期にはスギ・ヒノキや広葉樹等が分布を拡大

(2)戦後の人工林の拡大

第二次大戦後、国土保全と旺盛な木材需要への対応などの社会的要請からスギ等の人工林が造成。スギは人工林の4割を占める主要林業樹種に

➢ 戦中の軍需物資や戦後の復興資材等として大量の木材が必要となり、森林伐採が進行。この結果、我が国の森林は大きく荒廃し、各地で大型台風等による山地災害・水害が頻発

➢ 早急な国土緑化が国民的要請となり、造林技術の確立していたスギ等の針葉樹による造林が進んだ結果、戦後約10年で復旧造林がおおむね完了

➢ 戦後復興・高度経済成長のために建築用材等のニーズが増大、木材不足により価格が高騰。将来の高い収益を見込み、里山の薪炭林や奥地の天然広葉樹林を伐採・利用した跡地に、成長が早く建築用材としての利用価値が高いスギ等を植える拡大造林が進展。その後、木材価格は下落。造林対象地が減少したこと等から拡大造林は減少

➢ これらの結果、人工林は1949年の約500万haから現状の約1,000万haに達し、スギはそのうち約4割を占める主要林業樹種に

2.スギ等による花粉症の顕在化と対応

(1)顕在化してきたスギ等の花粉症

スギ花粉症が1964年に初確認され徐々に顕在化。世界でもその他の花粉症が問題に

➢ 19世紀の英国でイネ科牧草の花粉症、米国でブタクサ等の花粉症が社会問題に。その後カバノキ科やブナ科等の花粉症も含め、世界で花粉症が発生

➢ スギ花粉症は1964年に初確認。スギ花粉症の正確な患者数は不明だが、全国的な疫学調査によれば有病率は1998年の16%から約10年ごとに約10ポイントずつ増加し、2019年は39%に達すると推定

➢ 短期的な症状の程度は花粉飛散数と関連。長期的には、一度発症すると自然に治ることが少ないために患者が蓄積していくことに加え、花粉症の発症・悪化にはスギ人工林の成長に伴う花粉飛散量の増加や大気汚染、食生活の変化等による影響も指摘

(2)これまでの花粉症・花粉発生源対策

花粉の少ない品種を開発・普及。苗木増産の努力も続けられ、スギ苗木の生産量の半分が花粉の少ない苗木に

花粉症・花粉発生源対策の着手と進展

➢ 花粉生産量の実態把握や飛散量予測に向けて、1987年度から雄花の着生状況等を調べる花粉動態調査を実施

➢ 1990年には、環境庁、厚生省、林野庁、気象庁で構成する「花粉症に関する関係省庁担当者連絡会議」を設置。花粉及び花粉症の実態把握、花粉症の原因究明や対応策について連絡検討を開始

➢ 1991年から花粉の少ないスギの選抜のための調査を開始

➢ 1996年以降、花粉の少ないスギ品種を開発

➢ 2001年には、この年に新たに策定された森林・林業基本計画において花粉症対策の推進を明記するとともに、「スギ花粉発生源対策推進方針」を策定。その後 (ア)花粉を飛散させるスギ人工林の伐採・利用、(イ)花粉の少ない苗木等による植替えや広葉樹の導入、(ウ)スギ花粉の発生を抑える技術の実用化に取り組み、ヒノキについても花粉の少ない森林への転換等を推進

➢ 国では、花粉の少ない苗木や広葉樹等への植替えを促すため、2016年から素材生産事業者等が行う森林所有者等への働き掛け等を支援

➢ 地方公共団体でも、2008年から首都圏の9都県市が花粉発生源対策10か年計画を策定するなど、各地で取組が活発化

コラム 花粉症の原因となる植物

➢ 種子植物は繁殖のために風媒、虫媒等により花粉を授受。風媒は多量の花粉を風に乗せるため、離れた場所からも花粉症の原因となり得る

➢ マツ類(クロマツ、カラマツ等)も風媒だが、花粉中にアレルゲンとなる物質が少なく、花粉症を引き起こしにくい

➢ 虫媒花でも農業ハウス内での受粉作業等により発症する職業性花粉症を誘発

➢ 日本国内ではこれまでに50種類以上の花粉症が報告

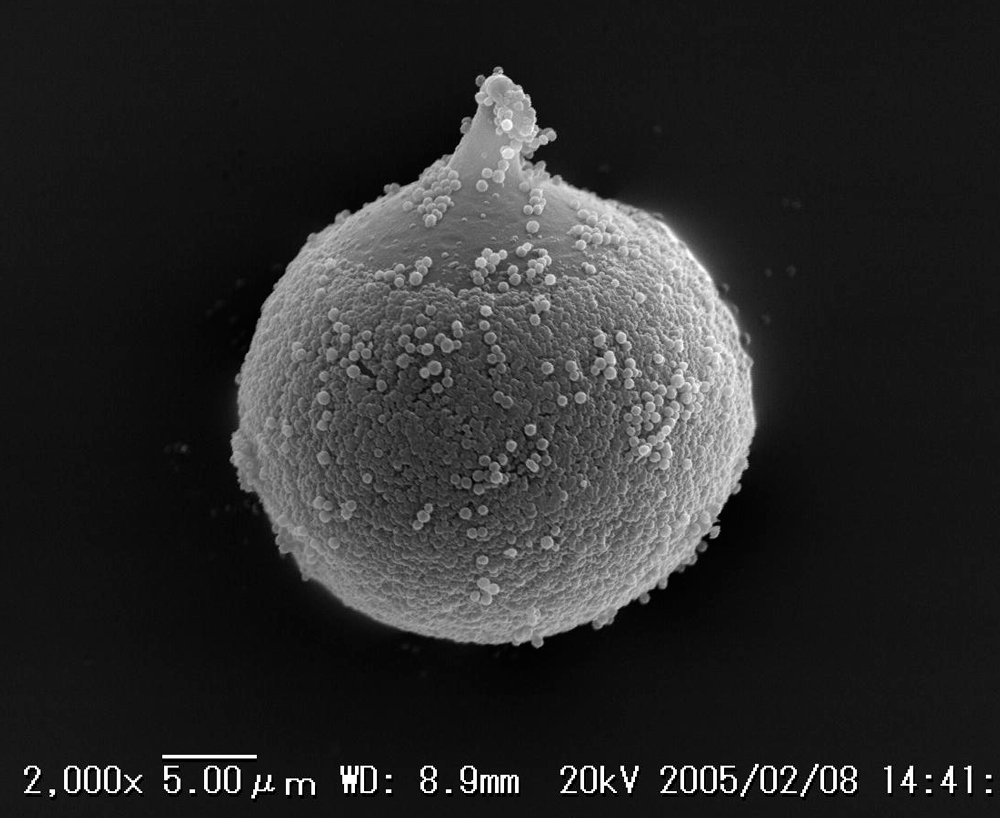

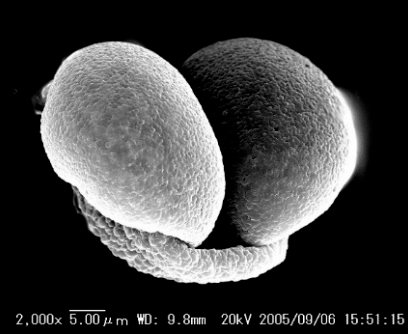

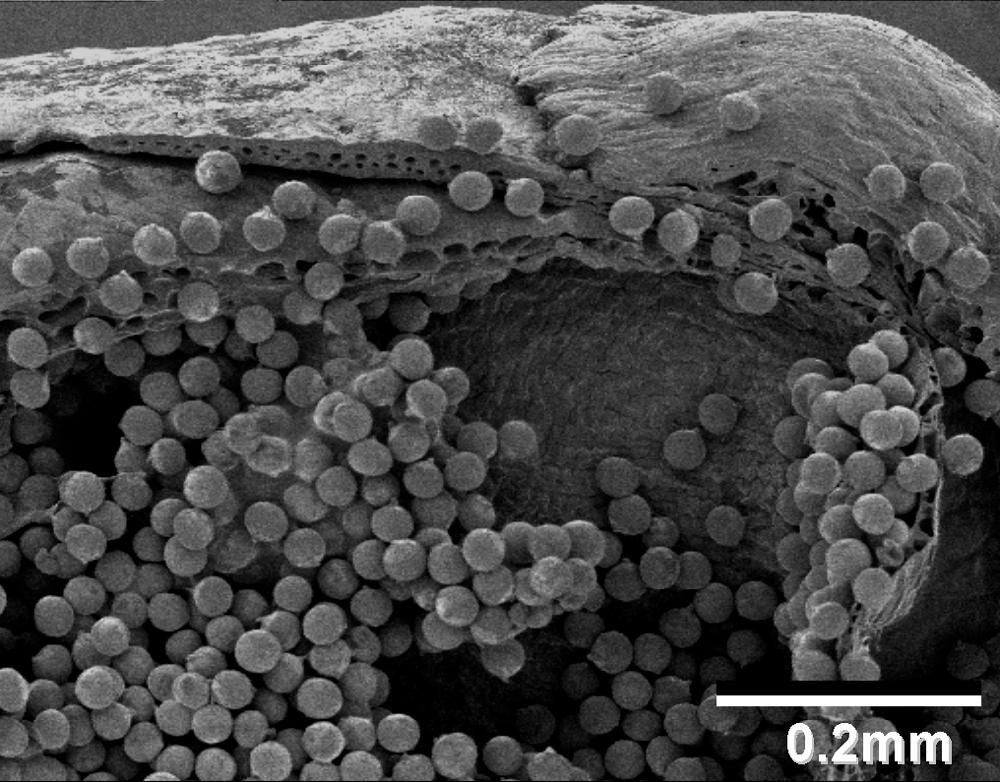

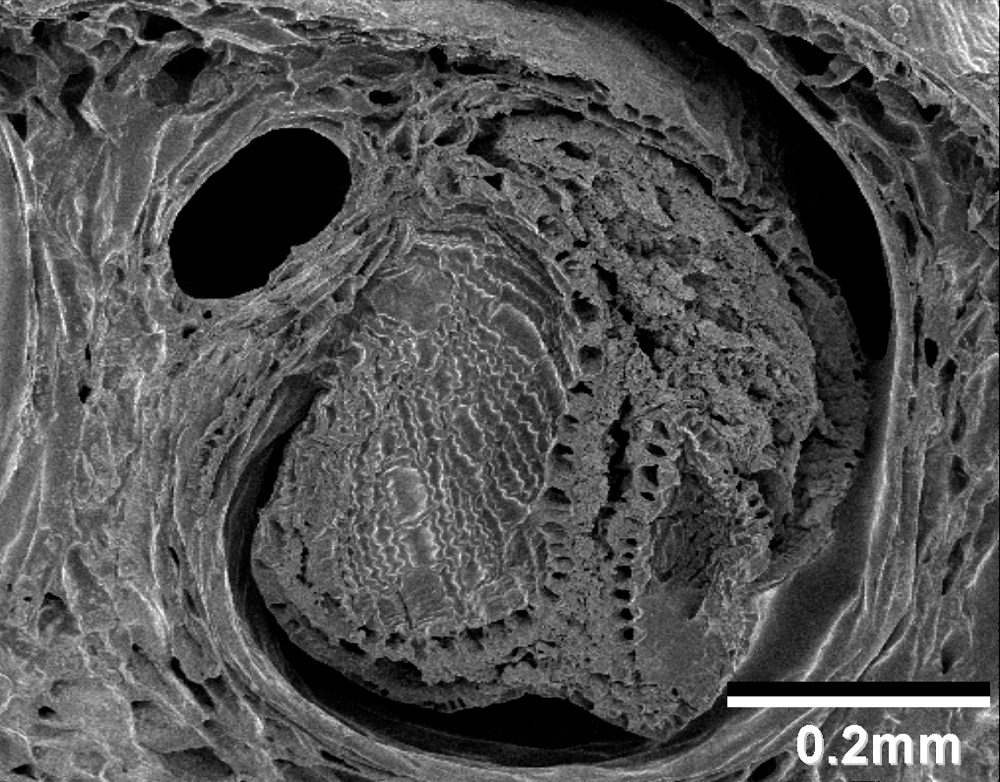

花粉の少ないスギ等の開発

➢ 雄花の多寡はスギの系統によって異なることから、1991年以降、林野庁では林木育種センターと都府県の参画を得て、第1世代精英樹(1950年代以降、全国の人工林等から成長・形質の優れた木を選抜したもの)の中から少花粉スギ(花粉生産量が一般的なスギの1%以下)の品種を選定。これまで147品種が開発され、現在は花粉の少ない品種の中で最も普及

➢ 1992年に花粉を全く生産しない無花粉スギが富山県で発見されたことを契機に、全国で無花粉スギの探索が開始され、20個体以上が発見。その後の研究で、花粉の形成に関する遺伝子の突然変異により無花粉になること、無花粉の性質は潜性遺伝すること等が判明

➢ 第1世代精英樹の中からも無花粉の遺伝子を持つものが発見され、そのような精英樹等を活用した優良な無花粉品種を開発する取組が、林木育種センターと都県の連携により進展。これまで28品種が開発

➢ 第1世代精英樹の交配・選抜により第2世代精英樹(エリートツリー)の開発が進展。2013年に改正された間伐等特措法に基づき、これら精英樹等の中から成長に優れ雄花着生性が低い(一般的なスギ・ヒノキの花粉量のおおむね半分以下)等の基準を満たすものを特定母樹に指定。特定母樹から採取された種穂から育成された特定苗木も花粉の少ない苗木として生産拡大を推進

花粉の少ない苗⽊の増産

➢ 開発された花粉の少ないスギを早期に普及させるため、都道府県においてミニチュア採種園の整備を推進。近年は、外部花粉の影響を防ぐとともにさらに早期の種⼦⽣産を可能とする閉鎖型の採種園の整備を推進

➢ また、花粉の少ないスギ苗⽊の増産に向けてコンテナ苗⽣産施設の整備を推進

➢ これらの取組により、花粉の少ないスギ苗⽊の⽣産量は2022年度で約1,600万本まで増加し、10年前と⽐べ約10倍、スギ苗⽊の⽣産量の約5割に

➢ ヒノキについては、花粉の少ない苗⽊の増産に向けて、品種開発や安定的に種⼦を⽣産する技術の開発を推進

その他の花粉症対策

➢ スギ花粉の発⽣を抑える技術の実⽤化では、スギの雄花だけを枯死させる⽇本固有の菌類(Sydowia japonica)等を活⽤したスギ花粉⾶散防⽌剤の開発を推進

➢ ⼤学、製薬会社等により治療法の研究が進展。対症療法や、⽪下注射によるアレルゲン免疫療法の開発に加え、2014年には⾆下免疫療法が初めて承認

コラム 世界と⽇本における林⽊育種の展開

➢ 林⽊育種は⼈⼯林の⽣産性向上に直結することから各国で取組。さらに病⾍害抵抗性や花粉⽣産量等に着⽬した育種へと展開

➢ 20世紀中頃のスウェーデンで、精英樹の選抜、採種園の整備、次世代の検定と更なる交配・選抜を繰り返すことで林⽊集団を遺伝的に改良していく「集団選抜法」が確⽴され、世界中に普及。⾃然に存在する遺伝的変異を活⽤できる、⾃然環境下で健全に⽣存できることを確認しながら進められるといった利点

3.花粉発⽣源対策の加速化と課題

(1)これからの花粉発⽣源対策

2023年4⽉に関係閣僚会議を設置。花粉発⽣源対策に数値⽬標を設定し、対策を加速化

「花粉症対策の全体像」を決定

➢ これまで各省庁で様々な取組が⾏われてきたが、花粉症の有病率は⾼く、多くの国⺠が悩まされ続けている状況

➢ 2023年4⽉、政府は「花粉症に関する関係閣僚会議」を設置し、5⽉に「花粉症対策の全体像」を決定。花粉の発⽣源であるスギ⼈⼯林を減らす「発⽣源対策」、⾶散防⽌剤の開発等の「⾶散対策」、治療薬の増産等の「発症・曝露対策」に総合的に取り組み、花粉症という社会問題を解決するための道筋を提⽰

➢ 2023年10⽉、花粉症に関する関係閣僚会議において、「花粉症対策の全体像」が想定している期間の初期の段階から集中的に実施すべき対応を「花粉症対策 初期集中対応パッケージ」として取りまとめ

花粉発⽣源対策の⽬標

➢ 「花粉症対策の全体像」 における花粉発⽣源対策の⽬標として、10年後には花粉発⽣源となるスギ⼈⼯林を約2割減少。花粉量の多い年でも過去10年間の平年並みの⽔準まで減少させる効果が期待。将来像としては約30年後に花粉発⽣量を半減

➢ そのため、伐採・植替え等の加速化、スギ材の需要拡⼤、花粉の少ない苗⽊の⽣産拡⼤、⽣産性向上と労働⼒確保等の対策を総合的に推進

(2)スギ⼈⼯林の伐採・植替え等の加速化

重点区域における集中的な取組等により伐採・植替え等を加速化

➢ 「花粉症対策 初期集中対応パッケージ」に基づき、⼈⼝の多い都市部周辺などにおいて重点的に伐採・植替え等を実施する区域(スギ⼈⼯林伐採重点区域)を設定し、森林の集約化を進め、伐採・植替えの⼀貫作業の実施やそのために必要な路網整備を推進。2023年度末時点で区域内に約98万haのスギ⼈⼯林

➢ 国有林野においても、国⼟保全や⽊材需給の動向等に配慮しつつ、伐採・植替えを加速化

➢ 林業⽣産に適さないスギ⼈⼯林の広葉樹林化等の森林整備を促進

(3)スギ材需要の拡⼤

住宅分野におけるスギ材製品への転換や⾮住宅・中⾼層分野における⽊材利⽤拡⼤等によりスギ材製品の需要を拡⼤

スギ材利⽤の現状と⽬標

➢ 「花粉症対策の全体像」に基づき、 住宅分野におけるスギ材製品への転換促進や⽊材活⽤⼤型建築の着⼯倍増等により、スギ材需要を現状の1,240万m3(2019年から2021年の素材⽣産量の平均)から10年後には1,710万m3まで拡⼤することを⽬指す

住宅分野

➢ 国産材率の低い横架材やツーバイフォー⼯法部材等について、スギ材の利⽤拡⼤に向けた技術開発、平⾓や異樹種集成材、LVL等を効率的かつ安定的に⽣産できる⽊材加⼯流通施設の整備、スギJAS構造材等の利⽤を促進

➢ 国⼟交通省や関係団体と連携して、国産材を活⽤した住宅に係る表⽰の仕組みの構築、住宅⽣産者による花粉症対策の取組の⾒える化等により、2050年カーボンニュートラルの実現や花粉症対策に関⼼のある消費者層への訴求⼒を向上

⾮住宅・中⾼層建築分野

➢ 製材やCLT、⽊質耐⽕部材等に係る技術の開発・普及、公共建築物の⽊造化・⽊質化、⽊造建築に詳しい設計者の育成、標準的な設計や⼯法等の普及によるコストの低減等を引き続き推進。また、国⼟交通省では、⽊材利⽤の促進に向けて建築基準の合理化を推進

➢ 施主の⽊材利⽤に向けた意思決定に資する取組として、建築コスト・期間、健康⾯等における⽊造化のメリットの普及、建築物に利⽤した⽊材に係る炭素貯蔵量の表⽰を推進。また、国⼟交通省では、建築物に係るライフサイクルカーボンの評価⽅法の構築等を推進

内装・家具等への対応や輸出の拡⼤

➢ スギの軽さ、柔らかさ、断熱性、調湿作⽤、⾹り等の特性を⽣かして内外装や家具類等にスギ材を活⽤する取組も

➢ 情報発信や⽊材に触れる体験の提供等により、スギ材を含めた⽊材の良さや⽊材利⽤の意義を消費者等に普及

➢ 製材及び合板を重点品⽬として、国・地域等の規制やニーズに対応した取組により輸出を促進

需給の安定化

➢ スギ材の供給量の増加により⼀時的に⽊材需給の安定性に影響が⽣じることも想定されるため、需要拡⼤策に加えて、原⽊・製品のストック機能等を強化。低質材の活⽤に資する⽊質バイオマスエネルギーの利⽤を拡⼤

(4)花粉の少ない苗⽊の⽣産拡⼤

花粉の少ないスギ苗⽊の⽣産割合をスギ苗⽊の⽣産量の9割に引き上げるため苗⽊⽣産体制を強化

種穂の供給及び苗⽊の⽣産体制の整備

➢ スギ⼈⼯林の伐採・植替えにあわせて花粉の少ない苗⽊の⽣産量を拡⼤させ、10年後にはその割合をスギ苗⽊の⽣産量の9割以上に引き上げることが⽬標(現状は5割)

➢ このため、林⽊育種センターにおける原種苗⽊増産施設、都道府県等における採種園・採穂園、苗⽊⽣産事業者におけるコンテナ苗⽣産施設の整備など、苗⽊の⽣産体制を強化

その他の技術開発の取組

➢ 無花粉遺伝⼦のDNAマーカーを⽤いて、無花粉遺伝⼦を持つ精英樹が全国で発⾒されていることから、成⻑等に優れ、各地の多様な気候条件に適応した無花粉スギ品種の開発を推進

➢ 花粉の少ない苗⽊を早期に⼤量に得るために、細胞増殖技術を活⽤してスギの未熟種⼦から花粉の少ないスギ苗⽊を⼤量増産する技術の開発を推進

(5)林業の⽣産性向上と労働⼒の確保

事業量に対応するため、⽣産性の向上と労働⼒の確保を推進

➢ 伐採・搬出コストや造林コストの低減を図ると同時に、伐採や植替え等の事業量に対応するため、過去10年と同程度の⽣産性向上を図った上で、10年後も現在と同程度の労働⼒を確保する取組を推進

➢ ⽣産性の向上のため、⾼性能林業機械の導⼊等を推進

➢ 労働⼒確保のため、「緑の雇⽤」事業による新規就業者の確保・育成を推進

➢ 新規就業者の確保や定着率の向上には林業従事者の所得⽔準の向上など雇⽤環境の改善が重要であり、林業経営体の収益⼒向上が不可⽋。⽣産性向上による伐採・搬出コストの低減、原⽊供給のロットの拡⼤や流通の合理化等による運搬コストの低減に加え、⽊材の有利販売、事業体間の事業連携など、これからの経営を担う「森林経営プランナー」の育成等、収益⼒の向上を図る取組を推進

➢ 安全な労働環境の整備が急務となっており、安全意識の向上、保護⾐等の導⼊、作業の安全性向上や軽労化にもつながる林業機械の開発等を⽀援

➢ 外国⼈材の受⼊れ拡⼤、農業・建設業等の他産業、施業適期の異なる他地域との連携、地域おこし協⼒隊との連携を推進

4.⼈と森林のより調和した関係を⽬指して

(1)森林・林業基本計画の指向する森林の状態

将来にわたり持続的に多⾯的機能を発揮できるよう、多様で健全な森林へ誘導

➢ 森林は多様な恩恵を国⺠にもたらす「緑の社会資本」であり、森林の多⾯的機能を⾼度かつ持続的に発揮させるため、多様な森林がバランスよく形成されるよう取組を進める必要

➢ 森林・林業基本計画では、森林の有する多⾯的機能を発揮する上での望ましい姿と、その姿への誘導の考え⽅を育成単層林・育成複層林・天然⽣林ごとに明⽰。さらに将来の「指向する森林の状態」を参考として提⽰するとともに、これに到達する過程の森林状態を計画の⽬標として提⽰

➢ ⾃然的・社会的条件が良く、林業に適した森林では、主伐後の植栽による確実な更新により育成単層林を維持し、資源の循環利⽤を推進。林地⽣産⼒が低く、急傾斜で、⾞道からの距離が遠いなど林業にとって条件が不利な育成単層林は、広葉樹を導⼊するなどにより育成複層林へ誘導

(2)花粉発⽣源対策を含む多様なニーズを踏まえた森林づくり

国⺠の多様なニーズに対応した森林を育み、⼈と森林のより調和した状態を⽬指す

多様な森林づくりを通じた花粉発⽣源対策への寄与

➢ 森林・林業基本計画の⽬指す多様な森林づくりを加速化することは花粉発⽣源対策につながると同時に、花粉発⽣源対策の強化は基本計画の⽬指す姿の実現を促進

➢ 林業に適した森林では、循環利⽤を促進するとともに、成⻑に優れ花粉の少ない苗⽊に植え替えることで、地球環境保全機能や⽊材等⽣産機能に優れ、かつ花粉の少ない森林に転換

➢ 林業を継続するための条件が厳しい森林では、スギの抜き伐り等により針広混交林等に誘導することで、公益的機能を持続的に発揮し将来の管理コストの低減にも寄与すると同時に花粉の少ない森林へ転換

⼈と森林のより調和した状態を⽬指して

➢ 戦後造成されたスギ⼈⼯林は、近年ようやく利⽤期に⼊り、新たな森林づくりを進めるタイミング。この機運をとらえ、関係者の適切な役割分担のもと、花粉発⽣源の着実な減少と林業・⽊材産業の成⻑発展のために必要な取組を集中的に実施。また、幅広く国⺠全体の理解・参画をいただきながら、⽊材需要の更なる拡⼤などに社会全体として取り組んでいく必要

➢ 林業・⽊材産業の持続性を⾼めながら成⻑発展させることで2050年カーボンニュートラルも⾒据えた豊かな社会経済を実現する「森林・林業・⽊材産業によるグリーン成⻑」を着実に進め、花粉の発⽣による国⺠⽣活に対するマイナスの影響を減らすとともに、森林・林業が国⺠⽣活を⽀える役割を向上。森林からより多くの恩恵を受けられる社会につなげていくと同時に、森林の姿をより望ましいものに変えていくことが可能に

➢ ⻑期的な視点を持って、花粉発⽣源対策を含め国⺠の多様なニーズに対応した森林を育み、⼈と森林のより調和した状態を⽬指すことが重要

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219