特集 気候変動に対応した治山対策

1.森林の機能と治山事業の役割

(1)国土を保全する森林の諸機能

➢ 森林は地球温暖化防止に貢献する地球環境保全機能等のほか、山地災害防止機能・土壌保全機能、水源涵(かん)養機能等を有し、山崩れや洪水を防止・軽減。地形が急峻(しゅん)で降水量が多い我が国においては国土保全上重要な役割

➢ 山地災害防止機能・土壌保全機能は、樹木の樹冠や下草、落葉等が土壌を雨滴から保護することで土壌の浸透能を確保し表面流による侵食を防ぐ表面侵食防止機能と、樹木の根が土砂や岩石等を固定することで表土層の崩壊を防ぐ表層崩壊防止機能が発揮されることにより発現

➢ 水源涵(かん)養機能は、森林土壌がその保水力により時間をかけて雨水を河川に送り出すことで、洪水の緩和や流量の安定化が図られるとともに、水質を浄化する機能が発揮されることにより発現

➢ その他、森林の防災機能として、風害、飛砂害、なだれ等の防止、津波被害の軽減等の機能

(2)森林の機能の維持・向上を図る治山事業

➢ 治山事業は、森林の維持・造成を通じて、山地災害から国民の生命・財産を守ることに寄与するとともに、水源の涵(かん)養、良好な生活環境の保全・形成を図る重要な国土保全施策の一つ

➢ 民有林内は都道府県が、国有林内は国が実施主体。民有林内であっても、事業規模の大きさや高度な技術の必要性を考慮し、国土保全上特に重要なものは国が主体となって民有林直轄治山事業を実施

➢ 治山事業の主な工法は、山の斜面を安定させる山腹工、渓流の侵食を抑え斜面下部(山脚)を安定させる渓間工、地すべりの動きを抑える地すべり防止工

2.これまでの治山事業の取組と成果

(1)森林荒廃・山地災害多発への対応

治山事業の発足

➢ 近代以前には、社会の発展につれて伐採による森林の荒廃が進んだ一方、森林保全や植林の取組も

➢ 明治時代に入り、1896年から1897年にかけて河川法・砂防法・森林法の「治水三法」が成立し、森林法において、防災機能を発揮させる森林等の保全を図る保安林制度を創設

➢ 1911年には第1期森林治水事業が開始され、現在に続く治山事業が発足

戦中・戦後の森林荒廃・山地災害多発への対応

➢ 治山事業開始後、森林は回復基調にあったが、戦中・戦後の物資難のため伐採が進行し、造林未済地が拡大。このような中、各地で大型台風等により山地災害・水害が頻発

➢ 1948年には「治山に関する5カ年計画」(第1次治山計画)により計画的な荒廃地の復旧が開始。1951年の森林法改正で保安施設地区制度を設け、治山事業は森林法に位置付けられるとともに保安林制度と連動化。1954年には「保安林整備臨時措置法」が制定され保安林の指定等を推進。保安林面積は1950~60年代に大幅に増加

➢ 1946年に造林支援を公共事業に位置付けるとともに、1950年には「造林臨時措置法」が制定され、同年に第1回の全国植樹祭が開催されるなど、国を挙げて造林を強力に推進

➢ これらの取組により、戦中・戦後に発生した荒廃森林はほぼ解消されるとともに、保安林制度等の伐採規制により新たな荒廃森林の発生を抑制

戦後の治山対策の発展

➢ 1960年には治山治水緊急措置法が制定され、治山事業10箇年計画が開始。以後、長期的・計画的な治山事業を実施

➢ 施工技術の発達等により、効果的・効率的な工事が実現。荒廃地の森林回復が加速

➢ 2004年度以降、治山事業は森林法に基づく森林整備保全事業計画により実施、現在まで継続して治山事業を展開

➢ 2013年には、治山事業開始以降100年の中で国土保全に寄与した治山事業60か所を「後世に伝えるべき治山~よみがえる緑~」として選定・公表

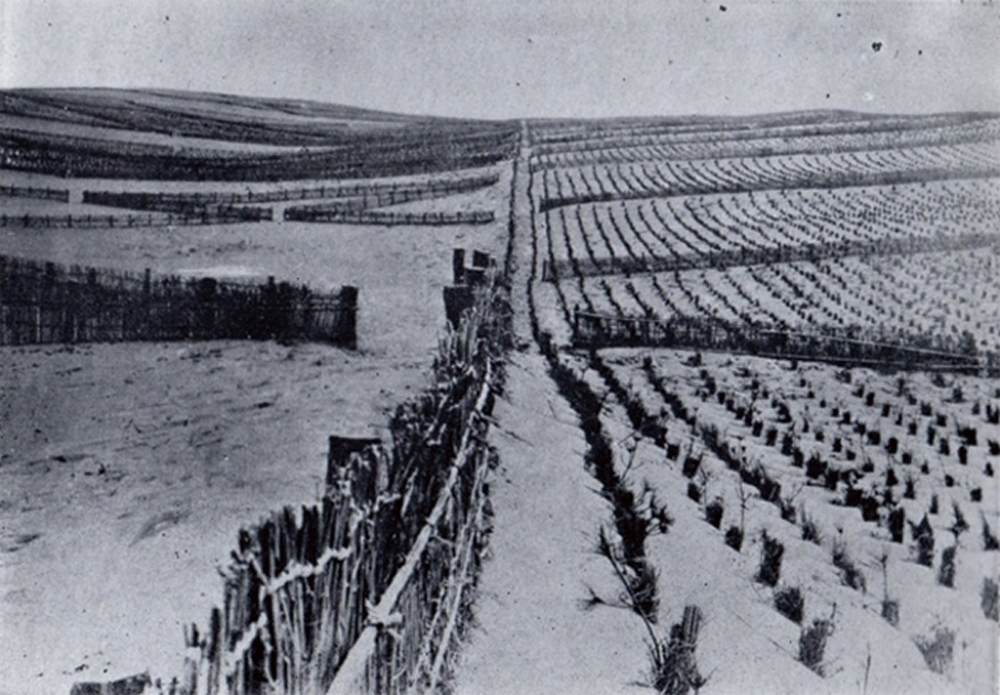

コラム 海岸防災林造成の取組

➢ 江戸時代以降、河川上流の荒廃森林からの土砂供給により飛砂害等が深刻化したことから、各地で工夫を重ねながら海岸防災林を造成。暮らしや農業等を守るとともに白砂青松(はくしゃせいしょう)の景観を提供

➢ 東日本大震災では津波被害軽減効果を発揮したことを踏まえ、防災機能が総合的に発揮される健全な海岸防災林の育成を全国で実施

(2)治山対策と森林整備による山地災害の減少

➢ 治山対策と森林整備により森林が回復することで表面侵食は著しく減少

➢ 地域単位でみた場合、森林の回復・成長につれて、過去の豪雨と同等の降雨強度でも山地災害の発生箇所数は大幅に減少

➢ 全国的にも山地災害の発生件数は減少。「治山治水緊急措置法」制定前の5年間(1955年~1959年)は年平均で約1.1万haの崩壊に対し、近年は2018年から2022年の5年間の年平均で約320haと、約50年の歳月を経て我が国の国土は山地災害に強い状態に変化

3.気候変動による山地災害の激甚化・形態変化

(1)気候変動による大雨等の増加

➢ 近年は、年間の短時間強雨の発生頻度が増加しているほか、線状降水帯の発生等により期間中の総降水量が増加する傾向もみられる状況

➢ IPCC第6次評価報告書(2021年)においても、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」とされ、地球規模で大雨等の極端現象の頻度と強度が増加すると予想

(2)山地災害の激甚化・形態変化とその対応方針

➢ 近年の気候変動に伴い、1箇所当たりの災害規模が増大傾向にあるなど山地災害が激甚化するとともに発生形態も変化

➢ 2021年3月、「豪雨災害に関する今後の治山対策の在り方に関する検討会」において、近年の気候変動の影響を受けた山地災害の特徴と、これに対して重点的に取り組むべき治山対策の方向性について、以下の通り取りまとめ

(ア)表層よりもやや深い層からの崩壊の発生

➢ 表層崩壊防止機能が高まり山地災害の発生件数が減少傾向となる一方で、多量の雨水が森林土壌の深い層まで浸透することで表層よりもやや深い層からの崩壊が発生

➢ これに対し、リモートセンシング技術の有効活用による対策・監視箇所の抽出や、筋工・柵工(さくこう)等の設置により雨水の分散・排水を図るなど、崩壊発生を抑制する斜面補強対策を推進

(イ)渓流の縦横侵食量の増加

➢ 渓流の流量が増加することにより、渓流の縦・横方向ともに侵食量が増えて土砂の流出量の増加や渓流沿いの立木が流木化するリスクの高まりが懸念

➢ これに対し、集落近接地では土石流の衝撃にも対応できる断面の厚い治山ダムを設置する、集落等から遠い区域では比較的規模の小さい治山ダムを階段状に設置して渓流の侵食を防止するなど、渓流の状況に応じてタイプの異なる治山ダムを配置し渓流全体を安定化

➢ 流木の発生に対しては、流木捕捉式治山ダムの設置、渓流域の危険木の除去や林相転換等を実施

(ウ)線状降水帯の発生等による山地災害の同時多発化

➢ 線状降水帯が発生した地域において、山地災害が同時多発的に発生することが懸念

➢ これに対し、土石流等の発生危険度が特に高い地区において治山対策の実施率を高めるとともに、既存施設をかさ上げするなどにより有効に活用

(エ)洪水被害・流木災害の激甚化

➢ 大雨の激化・頻発化により洪水被害の激甚化が懸念。また、土砂・流木による河川の通水の阻害にも対策が必要

➢ これに対し、浸透能・保水力を有する森林土壌を保持するため、保安林整備と筋工等を組み合わせた対策を推進。また、流木の発生・流出を抑える対策や治山ダム群の整備を推進

4.気候変動等に対応したこれからの治山対策

(1)国土強靱化基本計画等での位置付け

防災・減災、国土強靱化に向けた取組

➢ 「国土強靱化基本計画」(2018年12月閣議決定)において事前防災・減災のための山地災害対策を強化すると位置付け。同時に閣議決定された「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」に基づき、特に緊急的な対策が必要となる箇所において治山施設の設置、流木対策等を実施

➢ 2020年には、引き続き強靱(じん)な国土づくりを進めるため、激甚化する風水害等への対策等の推進を重点対策とする「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」が閣議決定。治山事業においては、山地災害危険地区や重要インフラ周辺等において治山施設の整備強化等を実施

森林・林業基本計画での位置付け

➢ 2021年6月に閣議決定された「森林・林業基本計画」及び「全国森林計画」において、効果的な治山事業等の推進のため、「豪雨災害に関する今後の治山対策の在り方に関する検討会とりまとめ」を踏まえ、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」等に基づきながら、流域治水と連携しつつ、

(ア)山地災害危険地区等におけるきめ細かな治山ダムの配置などによる土砂流出の抑制、(イ)森林整備や山腹斜面への筋工等の組合せによる森林土壌の保全強化、(ウ)渓流域における危険木の伐採と林相転換等による流木災害リスクの軽減、(エ)海岸防災林等の整備強化による津波・風害の防備を重点的に実施していくことを位置付け

(2)具体的な取組

国土強靱化のための治山対策の推進

➢ 「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」において、山地災害危険地区(注)のうち特に緊要性の高い地区について、2025年度に80%まで向上させることを目標に設定し、集中的に対策を実施

➢ 「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」により施工した箇所が、その後の大雨で土砂流出を抑制するなど、各地で効果を発揮

注:都道府県及び森林管理局が山地災害により被害が発生するおそれのある地区を調査・把握しているものであり、これまでも事業実施箇所の選定等に活用

流域治水との連携

➢ 気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化等を踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる「流域治水」を国土交通省ほか関係省庁等が連携して推進。2021年3月には全ての一級水系等で流域治水プロジェクトが策定・公表され、その全てにおいて森林整備・治山対策も位置付け

➢ 森林の保水力向上のため筋工等の設置や間伐等を実施するとともに、河川を閉塞させないよう土砂・流木の流出抑制対策を実施

治山施設の長寿命化対策

➢ 老朽化した既存施設を補修するとともに機能強化して有効活用するなどにより、効率的な事前防災対策を推進

新たな技術を活用した効果的・効率的な取組

➢ 復旧事業量の増加や厳しい現場条件に対応して、安全かつ効率的に事業を実施するため、3Dレーザスキャナ、航空レーザ、ドローン、ICTバックホウ等を活用

山地災害に関する情報の提供

➢ 災害発生の早期発見・対応のため、遠隔システム等により山地災害危険地区を監視し、情報を都道府県・市町村等に提供

➢ 地域における避難体制の整備等の取組と連携して、山村地域の住民に対する山地災害危険地区の地図情報の提供、防災講座等を実施

5.森林・林業施策全体で進める災害に強い地域づくり

➢ 森林の有する国土保全機能をはじめとする多面的機能を発揮させるため、森林計画制度の下、重視すべき森林の機能に応じたゾーニングや伐採造林届出制度等により、適正な森林施業を確保

➢ 森林所有者の経営への関心の薄れ、森林の所有者不明等により間伐や再造林等の森林整備が進んでいない状況にあるため、森林整備事業等による支援、造林コストの低減に向けた技術の開発・普及、森林経営管理制度等による森林の集積・集約化等を実施

➢ 現在、災害に強い路網の整備が進められており、豪雨等による災害時に、被災した国道や市町村道の代替路として孤立集落の発生抑止・解消にも貢献

➢ 治山対策・森林整備による森林の維持・造成は、気候変動による山地災害や洪水の激甚化に対する適応策であるとともに、二酸化炭素の吸収源となって気候変動の緩和に貢献

➢ 治山対策等による森林の機能の維持・向上は、生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)やグリーンインフラの考え方にも符合。森林は防災・減災を含めて国民に様々な恩恵をもたらす「緑の社会資本」となっており、森林・林業施策全般による適切な整備・保全は持続可能な地域づくりに貢献

事例 令和3年8月の大雨で孤立集落解消のため林道を代替路として活用

➢ 長野県王滝村(おうたきむら)において、大雨により村道が通行止めとなり集落が孤立

➢ 国有林の林道を代替路として活用し、避難住民の一時帰宅が実現

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班

代表:03-3502-8111(内線6061)

ダイヤルイン:03-6744-2219