よくある質問

総論

Q1. 森林経営計画制度の目的と概要について教えて下さい。なぜ「森林施業計画」から「森林経営計画」に変わったのでしょうか。

Q2. 森林経営計画を作成するとどのようなメリットがありますか。

計画作成について

Q3. 計画書の内容は「森林施業計画」と「森林経営計画」ではどのように変わったのでしょうか。

Q5. 森林経営計画の作成に必要な森林情報は行政から提供してもらえるのでしょうか。

Q6. 自分で森林経営計画の書類を作成することが難しいのですが、どうすればよいでしょうか。

Q8. 森林経営計画制度では、中小規模の林家が単独で計画をたてられず、林業経営の独自性が保てないのではないでしょうか。

Q9. 森林所有者への働きかけを行ったり、森林経営計画を作成するために必要な経費について支援措置はありますか。

対象森林・施業の実施基準

Q10. 林班の2分の1以上の面積要件を満たすのはハードルが高いのですが、緩和措置はないのでしょうか。

Q11.平成26年度から新たに追加された「区域計画」の要件について教えてください。

Q12.森林経営計画の認定を受ける際の施業の実施基準について教えてください。特に、間伐の実施に関する基準がかなり厳しくなったと聞いていますが、地域ごとの状況をふまえたことになっているのでしょうか。

Q13. 森林経営計画では、作業路網の整備に関してどのような内容を記載すればよいのでしょうか。

Q14. 森林経営計画をたてる場合、必ず搬出間伐を計画しなければならないのですか。

Q15. 計画書に記載していた施業の予定が変わった場合、どうしたらよいですか。

Q16. 計画の認定取消が怖いので、計画の作成には慎重になってしまいます。認定取消の基準・運用はどのようなものでしょうか。

Q1. 森林経営計画制度の目的と概要について教えて下さい。なぜ「森林施業計画」から「森林経営計画」に変わったのでしょうか。

我が国の人工林資源が利用期を迎えつつある中、林業の採算性を高め適切な森林整備を進めていくためには、施業の集約化や計画的な路網整備等により効率的な施業を推進していく必要があります。森林経営計画制度は、その取組を制度化したものであり、林業の持続的かつ健全な発展と森林の有する多様な機能の十分な発揮を目的としています。

従来の森林施業計画では、計画の対象とする範囲が明確に定められておらず、施業を行うたびに計画対象森林の範囲を変えることが可能であったため、対象森林がバラバラな計画が多くありました。

このため、山や谷などの地形界でくくられた面的なまとまりのある森林(林班又は隣接する複数林班)を対象に計画の作成を進め、継続的な取組を可能とする森林経営計画制度が創設されました。

森林経営計画は、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年間の計画です。

森林経営計画には、

(ア) 林班または隣接する複数林班の面積の2分の1以上の面積規模を要件とする「林班計画」

(イ) 市町村が定める一定区域内において、30ヘクタール以上であることを要件とする「区域計画」(平成26年4月から適用)

(ウ) 自ら所有している森林の面積が100ヘクタール以上であることを要件とする「属人計画」

の3種類があり、主な計画事項として、森林経営の長期の方針、伐採(主伐・間伐)、造林、保育の実施、森林経営の共同化、作業路網の整備、森林の保護に関する5年間の計画等を定めます。

(制度の詳細は森林経営計画のページをご覧ください。)

Q2. 森林経営計画を作成するとどのようなメリットがありますか。

森林経営計画の作成を促し、間伐等の施業の集約化を推進するために、以下のような支援措置等が設けられています。

(ア)税制

所得税:山林所得に係る森林計画特別控除

相続税:延納等の特例

課税価格の計算特例

公益的機能別施業森林の評価の特例

相続税の納税猶予(規模拡大目標を定めた属人計画のみ)

(イ)金融

日本政策金融公庫資金等における融資条件の優遇

(ウ)補助金等

森林環境保全直接支援事業

森林整備地域活動支援交付金

森林環境保全直接支援事業については、原則として、森林経営計画に基づいて行う施業が支援対象となります。

Q3. 計画書の内容は「森林施業計画」と「森林経営計画」ではどのように変わったのでしょうか。

森林経営計画書に記載すべき事項は次のとおりとなっており、「森林施業計画」と「森林経営計画」とで、計画書の記載内容について大きな変更はありません(※は森林経営計画において新たに追加されたもの)。

● 森林の経営に関する長期の方針

● 対象森林の所在場所別の面積、人工林・天然林の別、樹種又は林相、林齢及び立木材積

● 計画的伐採対象森林のうち人工林の樹高

● 間伐及び主伐の施業履歴(※)

● 主伐する森林の所在場所別の伐採時期、伐採面積、伐採立木材積及び伐採方法

● 造林する森林の所在場所別の造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法

● 間伐する森林の所在場所別の間伐時期、間伐面積、間伐立木材積及び間伐方法

● 保育の種類別の面積

● 鳥獣害防止森林区域における鳥獣害の防止の方法(※)

● 森林の保護に関する事項(※)

● 共同して行う森林施業の種類、その実施の方法その他森林の施業及び保護の共同化に関する事項(共同作成の場合)

● 作業路網その他の施設の整備に関する事項(※)

● 森林の経営の規模の拡大の目標等(任意記載事項)(※)

なお、間伐時期については、森林施業計画では具体の実施年度を明らかに計画する必要がありましたが(実施年度が変わる場合は計画変更が必要であった。)、森林経営計画では5年間の中で計画することも可能とし、変更手続が少なくなるよう措置されています。

Q4. 計画書の様式はどのようなものですか。

森林経営計画の内容は、Q3の記載すべき事項を網羅していれば様式は問いません。

「森林経営計画制度運営要領」(平成24年3月26日付け23林整計第230号林野庁長官通知)において計画書模範例を示していますので計画書を作成するための参考としてください。(なお、計画作成を支援するソフトを作成し、独自に様式を定めている都道府県もあります。)

模範例のファイルは、森林経営計画のページに掲載しています。

Q5. 森林経営計画の作成に必要な森林所有者情報は行政から提供してもらえるのでしょうか。

森林経営計画を作成していく上では、都道府県及び市町村が保有する森林簿等の森林所有者情報の活用が重要です。

このため、森林法第191条では、都道府県及び市町村は森林経営計画の作成及びその達成のために必要な援助を行うように努めることとされており、特に、市町村は森林の経営の受託又は委託に必要な情報の提供、助言又はあっせんを行うように努めることとされています。

一方で、森林簿等の森林所有者情報は個人情報であり、個人情報保護法及び都道府県や市町村ごとに定められている個人情報保護条例に従った取扱いが必要です。

森林簿等の森林所有者情報の提供が可能かどうかは、都道府県及び市町村にお問い合わせ下さい。

あわせて、行政における森林所有者情報の整備も重要であり、改正森林法において、森林の土地の所有者届出及び他の行政の有する森林所有者等に関する情報の利用の規定が設けられました。都道府県と市町村との密接な連携及び協力の下、森林所有者や施業履歴等の情報を森林簿等へ反映し、精度向上を図る取組も進められています。

Q6. 自分で森林経営計画の書類を作成することが難しいのですが、どうすればよいでしょうか。

森林経営計画の作成事務のみを委託により代行してくれる森林組合などの林業事業体もあるほか、計画作成を支援するソフトを作成し、森林所有者の方に配布している都道府県もありますので、まずは、都道府県庁又はその出先機関等の林業普及指導員・森林総合監理士(フォレスター)や、市町村の林務担当職員、森林組合などの林業事業体に所属する森林施業プランナーにご相談ください。

Q7. 森林経営計画をたてる場合に森林経営委託契約を結ぶと聞きましたが、どのようなものですか。また、間伐等の造林補助金を受けるためには、森林組合など林業事業体と森林経営委託契約を結ばなければいけないのですか。

まず、森林所有者の方が森林経営計画をたてる際、自分で計画をたてたり、森林組合などの林業事業体に森林の経営を任せ計画をたててもらうなど、その方法を選ぶことができます。

森林組合などの林業事業体に森林の経営を任せ計画を作成してもらう場合、森林組合などの林業事業体が5年間の計画期間にわたり、森林所有者に代わって確実に森林の経営を実施することを担保するために、森林経営委託契約を締結することが必要です。

また、森林経営委託契約の内容として求められるものは、森林の施業及び保護に関する事項の委託であり、木材の販売など財産に関わることを委任することは必須ではありません。

間伐等の造林補助金のうち、森林環境保全直接支援事業は「森林経営計画の認定を受けた者」を支援しています。このため、森林所有者の方が森林経営計画の認定を受けていれば、直接、補助金を申請し、受領することができます。また、補助金の申請・受領事務を森林組合や林業事業体などに委任することもできます。

このように、間伐等の造林補助金を受けるため、必ず森林経営委託契約を結ばなければいけないということはありません。

雛形のファイルは、森林経営計画のページに掲載しています。

Q8. 森林経営計画制度では、中小規模の林家が単独で計画をたてられず、林業経営の独自性が保てないのではないでしょうか。

所有森林が100ヘクタールに満たない林家の方は、属人計画は作成できませんが、

(ア) 単独で、

(イ) 他の森林所有者の方と共同で、

(ウ) 森林組合などの林業事業体の他の森林の経営の委託を受けた者と共同で、

林班計画については、林班等の面積の2分の1以上、区域計画については、市町村が定める一定域内において30ヘクタール以上の面積規模をまとめることによって、森林経営計画の認定を請求し、自らの所有森林についてご自身で森林経営を行うことができます。

ただし、森林経営計画を作成した場合は、単独で作成した場合であっても、同一小班内の他の森林所有者から共同による計画作成の申出があった場合には、これに協力してもらうこととしています。

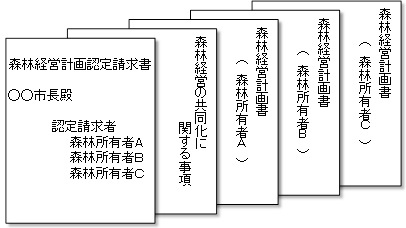

また、共同で森林経営計画書を作成する場合は、共同して行う森林の施業の実施方法、森林作業道の設置及び維持管理の方法など、「森林経営の共同化に関する事項」のみを共同で作成し、計画書のそれ以外の部分については森林所有者ごとに作成の上、合冊することも可能です。(図1参照)

ただし、森林経営計画は、地形界でくくられた面的なまとまりのある森林を対象に、効率的な路網整備を進め施業の集約化を図ることが大きなねらいですので、共同で作成する場合でも、お互いに協力し合い、効率的な森林経営を目指すことが重要です。

図1.共同計画の作成例

Q9. 森林所有者への働きかけを行ったり、森林経営計画を作成するために必要な経費について支援措置はありますか。

森林経営計画の作成や施業の集約化を進めていくためには、森林の現況調査、境界の確認など森林所有者への働きかけや合意形成などが必要となるため、森林整備地域活動支援交付金により森林経営計画を作成するために必要なこれらの活動等に対して支援を行っています。また、同交付金において、森林経営計画の作成や施業集約化に必要となる既存路網の簡易な改良等に対する支援も行っています。

(詳細は 森林整備地域活動支援交付金制度等施業集約化に向けた取組をご覧ください。)

Q10. 林班の2分の1以上の面積要件を満たすのはハードルが高いのですが、緩和措置はないのでしょうか。

林業の採算性を高め、適切な森林整備とそれにより生産された木材の利用拡大を進めていくためには、間伐等の施業を分散した施業地で行うのではなく、施業の集約化や計画的な路網整備等により効率的な施業を推進していく必要があります。

このため、森林経営計画(林班計画)では、面的なまとまりのある森林として林班又は隣接する複数林班の面積の2分の1以上の森林を計画対象とすることを要件としています。

一方、不在村者なども多い中、短期間でこの林班等の2分の1以上の面積要件を満たすことが困難な場合もあるため、

(ア)森林所有者が分からない森林

(イ)森林組合等が働きかけをしても、市町村の長があっせんしても計画策定に応じない森林所有者の森林

等については、当面は、2分の1の計算上、分母から除外してよいこととしていますので、このような場合には小さな計画からスタートすることが可能です。

ただし、計画策定後も、引き続き林班内の森林所有者への働きかけを継続し充足率を高め、面的なまとまりのもと効率的な施業ができるよう努めていただくことが重要と考えています。

Q11. 平成26年度から新たに追加された「区域計画」の要件について教えてください。

平成26年4月から、森林経営計画制度を一部見直し、これまでの「林班計画」「属人計画」に「区域計画」を追加し、市町村長が地域の実態に応じて、森林施業等を効率的に行うことができる範囲として定める一定の区域内において30ヘクタール以上を確保すれば計画を作成できることとしたところです。

「区域」は、各市町村が策定する「市町村森林整備計画」において定めることとされています。

計画作成者(単独・共同)、計画事項、事業の実施基準などは林班計画と同様です。

新たな「区域計画」も含め、意欲ある多様な森林所有者や事業体等に森林経営計画を作成していただき、さらに計画対象森林の拡大や異なる計画同士の連携・統合に取り組んでいただくことにより、林班や区域を単位とした面的まとまりの確保を通じた効率的・持続的な森林経営の実現を図ることとしています。

Q12. 森林経営計画の認定を受ける際の施業の実施基準について教えて下さい。特に、間伐の実施に関する基準がかなり厳しくなったと聞いていますが、地域ごとの状況をふまえたものになっているのでしょうか。

森林経営計画の認定を受けるためには、森林経営計画書に記載されている施業の内容が施業の実施基準(表1参照)に適合しているかどうか審査されます。

これらの基準のうち、適正な間伐の基準は、人工林において単層林状態を維持し、繰り返し間伐を実施する必要のある森林について、林冠のうっ閉の程度を示す樹冠疎密度を指標として計画期間内に実施すべき間伐面積の下限を定める仕組みが設けられています。

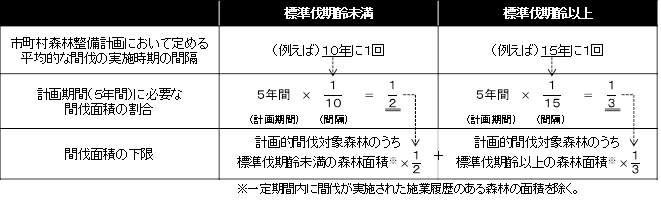

具体的には、この間伐面積の下限の基準は、計画的間伐対象森林(注)を対象に適用し、例えば、標準伐期齢未満の「平均的な間伐の実施時期の間隔」が10年に1回であるとすると、当該林齢の計画的間伐対象森林の2分の1に当たる面積((ア))、標準伐期齢以上の「平均的な間伐の実施時期の間隔」が15年に1回であるとすると、当該林齢の計画的間伐対象森林の3分の1に当たる面積((イ))の合計面積((ア)+(イ))以上の間伐を実施する必要があります。(表2参照)

「平均的な間伐の実施時期の間隔」は市町村森林整備計画で定めることとしており、間伐面積の下限の基準は地域の実情に応じたものとなるようにしています。

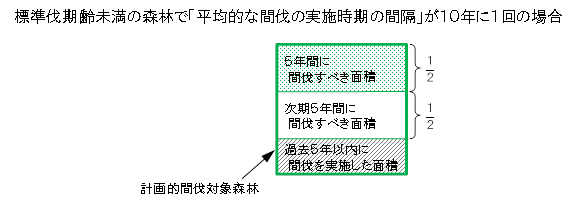

また、計画的間伐対象森林であっても、標準伐期齢未満の森林にあっては、計画の始期前5年以内、標準伐期齢以上の森林にあっては、計画の始期前10年以内に間伐が実施された森林は、この間伐面積の下限の基準の計算から除くこととしています。(図2参照)

(注)計画的間伐対象森林

計画期間内に樹冠疎密度が10分の8以上となる森林などで、市町村森林整備計画の標準的な間伐の方法に従って間伐を実施した場合に、当該間伐が終了した日から起算しておおむね5年以内に樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが見込まれる等の条件を満たす森林。計画的間伐対象森林に含めるか否かは、森林の現況に応じて判断することが可能で、例えば林冠が閉鎖していない若齢な森林、気象害や生育不良等により林冠が閉鎖していない森林、老齢な森林(本数調整が終了した森林)などは除外できます。

表1.森林経営計画の主な施業の実施基準

|

適正な植栽の基準 |

主伐後の更新の確保 (ア) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林又は特に効率的な施業が可能な森林 →標準的な植栽本数を2年以内に植栽 (イ) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林 →主伐の実施後5年経過しても更新が図られていない場合に一部又は全部を植栽 |

|

適正な間伐の基準 |

下限面積 (ア) 市町村森林整備計画に定められた間伐の実施時期の間隔に従った間伐(間伐面積の下限) 伐採率 (イ) 伐採率(材積率)35%以内 |

|

適正な主伐の基準 |

適正な林齢での主伐(主伐林齢の下限) (ア) 標準伐期齢以上 (イ) 水源涵養機能維持増進森林(伐期の延長を推進すべき森林)については、標準伐期齢に10年を加えた林齢以上 (ウ) 長伐期施業を推進すべき森林については、標準伐期齢のおおむね2倍以上に相当する林齢として市町村森林整備計画において定められている林齢以上 適正な伐採の方法(皆伐面積の上限及び伐採率) (ア) 一箇所当たりの皆伐の面積20ヘクタール以下 (イ) 天然林のうち市町村森林整備計画においてぼう芽更新が可能とされている森林又は伐採後の植栽が計画されている森林その他更新が確実と認められる森林以外は伐採率70%以下 (ウ) 複層林施業を推進すべき森林については、伐採率70%以下 (エ) 択伐による複層林施業を推進すべき森林については、択伐率30%(伐採後の造林を人工植栽による場合にあっては40%)以下 適正な伐採立木材積(伐採量の上限) (ア) 伐採立木材積が、成長量(カメラルタキセ式補正)に相当する材積以下 (イ) 複層林施業を推進すべき森林については、標準伐期齢における立木材積に10分の5を乗じて得た材積以上の立木材積を確保 (ウ) 択伐による複層林施業を推進すべき森林については、標準伐期齢における立木材積に10分の7を乗じて得た材積以上の立木材積を確保 |

表2.間伐面積の下限の基準の考え方

図2.間伐面積の下限のイメージ

Q13. 森林経営計画では、作業路網の整備に関してどのような内容を記載すればよいのでしょうか。

持続的な森林経営を進めていくためには、計画的かつ効率的な路網整備を進め、設置した路網を次回以降の間伐等の施業、更には主伐や再造林の時にも使えるよう適切に維持管理していくことが重要です。

このため、森林経営計画の計画事項として、作業路網その他の施設の整備(設置及び維持管理)に関する事項が新たに追加されるとともに、認定基準として、作業路網の整備状況に着目した基準が追加されました。

作業路網の整備状況に関する認定基準は、作業路網の整備状況等に照らして、計画された森林の施業及び保護を適正かつ確実に実施できると見込まれることとされています。このため、

(ア) 新設の森林作業道は、起点、終点及び路線名

(イ) 既設の森林作業道は、起点、終点及び路線名と線形

を計画書又は添付図面に記載することとし、計画された伐採等の計画の実行可能性を確認することとしています。

また、作業路網その他の施設の設置及び維持管理を適正に実施するため、前述の(イ)のとおり既設の森林作業道を明示するとともに、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面を添付することが要件化されました。

森林の土地の所有者の同意に関する書面は、新規の路線について自ら所有する森林以外の森林で作業路網その他の施設を設置しようとする際に添付を求めることとしており、また、当該路線を整備する森林について、森林の土地の所有者との間で施設の設置及び維持管理に関する事項を含む森林経営委託契約が締結されている場合は、添付不要としています。

さらに、計画書には他の森林経営計画の作成者と連携して森林作業道等の設置や維持管理に努める旨も記載していただくこととしています。

森林作業道を整備(開設又は改良)する森林が、計画対象森林に含まれている場合、その整備に要する経費について森林環境保全直接支援事業の支援対象となります。

加えて、計画対象森林に含まれていなくても、アクセス道として森林経営計画の施業の実施に不可欠な森林作業道の整備は支援対象となります。ただし、その場合、森林経営計画対象森林以外の森林の支障木の伐採については、別途、伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が必要となりますので注意が必要です。

Q14. 森林経営計画をたてる場合、必ず搬出間伐を計画しなければならないのですか。

森林経営計画にはQ12のとおり、5年間で実施すべき間伐の下限面積の基準がありますが、その間伐を実施する方法については、伐捨間伐か搬出間伐であるかを定める必要はありません。

なお、森林経営計画において間伐を計画し、保育のための伐捨間伐を行う場合は、森林環境保全直接支援事業において、「間伐」ではなく「保育間伐」の作業種で支援されます。(ただし、7齢級以下又は伐採木の平均胸高直径が18cm未満の森林に限ります。)

また、森林環境保全直接支援事業の「間伐」の作業種についても、1ヘクタールあたり平均10m3以上伐採木を搬出していれば、一部搬出できない箇所を含む場合も支援されます。

(森林環境保全直接支援事業の詳細はこちらのページをご覧ください。)

Q15. 計画書に記載していた施業の予定が変わった場合、どうしたらよいですか。

Q12の施業の実施基準を満たす範囲内であれば、随時、計画を変更することが可能です。

例えば、施業の実施基準による間伐面積の下限が10ヘクタールであって、10ヘクタールの間伐が森林経営計画書に計画されているときは、間伐面積が9ヘクタールとなるような計画変更はできませんが、計画箇所を選定し直し、間伐面積が引き続き10ヘクタールとなるような変更認定の請求が可能です。

もちろん、上記の場合、森林経営計画書に15ヘクタールの間伐が計画されているときは、間伐面積が引き続き10ヘクタール以上となっていれば計画変更は可能です。

なお、変更認定請求の手続は、新規に認定請求を行う場合の手続と同様です。市町村長(森林経営計画の対象とする森林が複数の市町村にわたる場合は都道府県知事、複数の都道府県にわたる場合は農林水産大臣)に、変更認定請求書、森林経営計画書及び添付書類を提出し、審査を受けます。

この場合、変更後の森林経営計画書及び添付書類については、変更に関する部分のみでよいこととしています。

Q16. 計画の認定取消が怖いので、計画の作成には慎重になってしまいます。認定取消の基準・運用はどのようなものでしょうか。

適切な森林整備を進めていくためには計画を遵守することが原則です。このため、災害その他やむを得ない理由による場合を除く遵守違反は認定の取消事由に当たります。

しかしながら、努力したにもかかわらず、当人の責によらない特段の理由により施業の実施基準を満たせない事態となった場合は、持続的な森林経営の確立に向けて、改善を図っていくことも重要です。

このような観点から、林道又は林業専用道の整備状況、木材市場等の価格の動向、補助金の状況など、認定森林所有者等の責によらない客観的情勢による特段の理由により施業の実施基準を満たせない場合は、直ちに認定の取消を行うのではなく、状況の改善や更なる努力が図られるよう指導等を行う運用としています(ただし、山林についての相続税の納税猶予制度に係る森林経営計画の場合は、別途遵守違反に該当する場合(やむを得ない理由によらない場合)の具体例を定めています。)。

林班

森林の区画の単位で、都道府県が作成する地域森林計画の森林計画図において定められます。

行政上の字界、尾根や川などの天然地形又は道路などの地物をもって区画して設定されています。市町村ごと(又は一定地域ごと)に一連の番号が付けられており、森林計画図でその区域を確認することができます。

間伐

間伐とは、林冠が隣り合わせた樹木の葉が互いに接して葉の層が林地を覆ったようになり、うっ閉(樹冠疎密度が10分の8以上になること)し、立木間の競争が生じ始めた森林において、主に目的樹種の一部を伐採することをいい、伐採率(材積率)が35%以下であり、かつ、伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね5年後にその森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められるものをいいます。

主伐

主伐とは、更新(伐採跡地(伐採により生じた無立木地)が、再び立木地となること)を伴う伐採であり、その方法は皆伐又は択伐によるものをいいます。

樹冠疎密度

林冠(林分内の個々の樹木が相接して連続したもの)の混み具合を表す尺度。

おおむね20メートル平方の森林の区域に係る樹冠投影面積を当該区域の面積で除して算出するものであり、樹冠疎密度が10分の8以上の状態をうっ閉している状態とみることとしています。

標準伐期齢

市町村森林整備計画において、地域の標準的な主伐の林齢として定められるもの。

主要な樹種ごとに、平均成長量が最大となる年齢を基準として、森林の有する公益的機能、既往の平均伐採齢及び森林の構成を勘案して定められます。なお、標準伐期齢は、地域を通じた主伐の時期に関する指標として定めるものであり、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を促すものではありません。

お問合せ先

森林整備部計画課担当者:森林計画指導班

代表:03-3502-8111(内線6144)

ダイヤルイン:03-6744-2300