カラマツ造林の低コスト化をめざして~カラマツの天然更新を利用した造林技術の開発~

キーワード:カラマツ、天然更新、低コスト、地かき

1 開発目的

カラマツ人工林の帯状伐採跡地で天然更新技術を開発し、更新コストの削減を図る。

2 成果の概要

- 試験開始後2年間(H24、H25年度)は種子が凶作であり、それぞれの翌年の更新は不良であったが、3年目(H26年度)は結実があり種子が増えることが期待されるため、4年目の更新は期待できる結果となった。(図1、図2、写真1)

- カラマツの天然更新は種子の豊凶に大きく左右されることから、種子の結実状況、豊凶年を見極めて地表処理を行う。

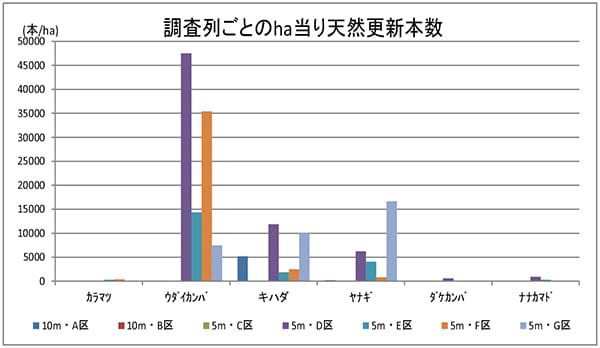

図1 調査列別のhaあたり天然更新本数(平成25年度)

A区とB区は地かき幅が10mでその他の区は5m。周囲に側溝を設置したのはC区、下刈りを行ったのはA、D、F、H区となる。また、それぞれ傾斜が異なり、E区が最大で12度、H区が最小で5度となっている。

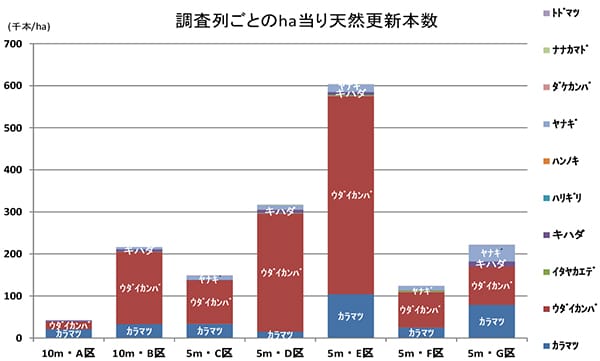

図2 調査列別のha当たり天然更新本数(平成26年度)

平成25年度に比べるとカラマツの更新がみられる

写真1 プロット内に更新したカラマツ

3 成果の詳細

- 本試験では2種類(5m、10m)の幅の違う地がき列を設置し、下刈り実施列と非実施列を設定するとともに、ササの回復を遅らせるために測溝を周囲に設置する列を設定。それぞれ更新及び成長を調査。

- カラマツは表土を攪乱した箇所で天然更新しているため、A層を剥ぎB層を露出させることが必要である。

- 植付による更新経費は493,407円/ha(北海道造林事業標準単価)となり、地表処理経費(筋刈り)のみで済む天然更新の経費(本試験地からの試算)は311,250円/haであることから、天然更新は植付更新のおよそ63%で更新が可能と考えられる。

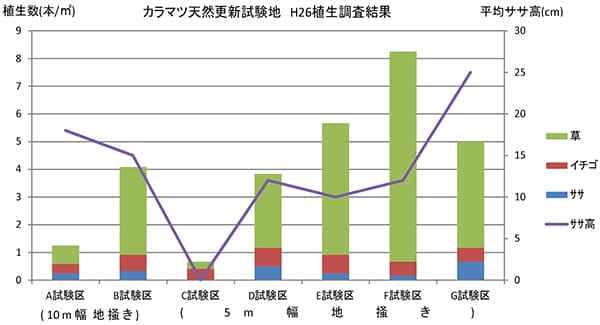

- 植生回復については、ササ・草本類の発生は少ないため、天然更新環境は保たれている。5m幅に比べて10m幅は植生が少ない傾向である。側溝を周囲に設置した列にササは発生しておらず、側溝の効果がみられる。(図3)

- カラマツの天然更新は種子の豊凶に大きく左右されることから、種子の結実状況、豊凶年を見極めて地表処理を行う。

- 種子の着果促進策として、環状剥皮(幹や枝)、薬剤処理、間伐の促進(光条件の改善)実施を検討する必要がある。

図3 調査列別の植生発生状況(平成26年度)

写真2 プロット内の植生回復状況(参考)

4 技術開発担当機関及びお問合せ先等

- 担当機関:北海道森林管理局 森林技術・支援センター

- 共同研究機関:なし

- 実施箇所:上川北部森林管理署2337へ・た林小班

- 開発期間:平成24年度~平成26年度

- お問合せ先:北海道森林管理局 森林技術・支援センター、ダイヤルイン(0165-23-2161)

5 参考情報

[北海道森林管理局Webサイト掲載情報]

平成26年度技術開発委員会(完了報告資料)(PDF : 2,363KB)

北方森林学会発表ポスター(H27)(PDF : 568KB)

実施報告(H24)(PDF : 2,486KB)

後継課題・カラマツ天然更新現地検討会資料(H28)(PDF : 1,310KB)