北海道国有林の大自然、森林づくりの現場などから届いた”HOTな写真”を掲載していくギャラリーです

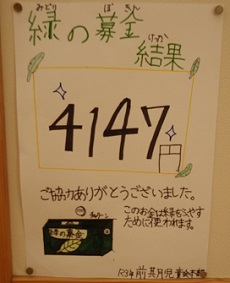

森林教室で訪れた小学校でポスター発見(2021年10月25日(月曜日)撮影)

今回は森の写真ではありませんが、10月25日(月曜日)に森林教室のためにとある小学校を訪れると、こんなポスターを発見しました。

発見したポスター

皆さんご存じの「緑の募金」です。小学校でも森林などの緑を増やす活動をしているんだなーと、感心させられた瞬間でした。

また、校舎内も木材が至る所に使われていて、ぬくもりのある開放的なつくりになっていて、こんな学校で学んでみたかったなーと思ってしまいました。

開放的な校舎内

木材が至る所に

(留萌南部森林管理署 総務グループ 地域技術官 齋藤)

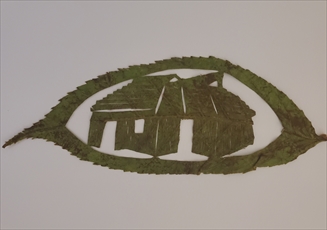

リーフアートで学ぶアイヌ文化(2021年10月13日(水曜日)撮影)

北海道の先住民族であるアイヌの方々は、北海道の自然と共生した生活をしてきました。

そして、樹木の特徴、性質を活かした使い方をしてきました。

その土地の文化を知ることはその土地の自然を知ること、そして、文化を守ることは自然を守ることにも繋がりますね。

今回は、自然と共生してきたアイヌ文化を、リーフアートに表現しました。

チプ(丸木舟):カツラ

太くて、かつ、真っ直ぐに成長したカツラの幹をくりぬき、丸木舟を作っていました。

今年の2月には、日高南部森林管理署管内の国有林からチプ用に3本のカツラが伐採されましたね。

アットゥシ(民族衣装):オヒョウ

オヒョウの樹皮を剥いで、その繊維から、独特のアイヌ文様が施された民族衣装であるアットゥシを作っていました。

チセ(伝統住居):ヤチダモ

地方によって違いはありますが、真っ直ぐに成長したヤチダモの幹を柱に使って、伝統住居であるチセを作っていました。

このほか、エゾマツやトドマツの樹皮、チシマザサなどを屋根や壁に使っていたようです。

マキリ(小刀):エゾヤマザクラ

サクラの樹皮を使って、マキリの鞘を作っていました。

日本の伝統的な工芸品の中にも、サクラの樹皮で茶筒などを作りますから、装飾用としてサクラの樹皮を使う発想は共通していますね。

柄の部分はイタヤカエデなどを使っていたようです。

ニキセリ(キセル):ノリウツギ

煙草は日本人との交流の中でアイヌ人に広まったようですね。

煙草を吸う道具であるキセルは、髄の部分が空洞化するノリウツギを使って作っていました。

イナウ(木製祭具):バッコヤナギ

白くて柔らかく加工しやすいヤナギを使って、カムイに祈るときに捧げるイナウを作っていました。

表面を薄く削り取って房状になった部分をキケと言いますが、美しいですよね。

(計画保全部 計画課 佐野)

秋のニセコアンヌプリへ(2021年10月2日(土曜日)撮影)

ニセコアンヌプリへの登山道は大きく4ルートあります。

今回はヒラフスキー場から頂上を経由して五色温泉へと抜けるルートです。

登山道看板

あいにくの空模様で頂上からは下界を見ることはかなわず、羊蹄山も雲の中で拝めませんでした。

羊蹄山は登るのも良いですが、眺めても良い山です。

ニセコアンヌプリ

2012年7月29日朝焼けのシルエット羊蹄山

下山の時にイワオヌプリがなんとか見られました。

イワオヌプリ(クリックすると大きくなります)

今回登りルートの花園第3リフト線下のつづら折を抜けて森林限界を超える標高1000メートル辺りは零戦の翼が発見されたところです。

戦中に高高度を飛ぶ戦闘機の翼に着く氷を研究する施設が頂上にありました。

観測所跡

60年後にそれが回収されて、現在は倶知安町郷土資料館「風土館」に展示されています。

一見の価値ありです。

詳細は町の広報誌をご覧ください。 俱知安町広報

出典広報倶知安平成27年8月号No1039(web版) 広報くっちゃん

(総務企画部 経理課 小笠原)

国見山の「小さい秋見つけた」(2021年10月1日(金曜日)撮影)

9月上旬まで続いた暑さもどこへやら、すっかり風が心地よくなり、秋の気配を感じるこの頃。

既に山岳地域の頂上付近は鮮やかな紅葉にお目にかかれるとのことですが、身近にある山はどんな雰囲気なのでしょう?

という事で、今回は生活圏に近い山、国見山自然観察教育林(以下、国見山)よりお送りします。

国見山に秋は訪れているのでしょうか?

国見山の雰囲気

一見していただく限り、国見山はまだまだ秋とは言えません。

大半の葉は青々としていますね。

オオモミジ

秋を彩る代表格のオオモミジは、まだまだ葉盛りで秋の気配を見せません。

いつになったら綺麗な紅葉を見せてくれるのでしょう?

ハウチワカエデ

同じく代表格のハウチワカエデ。

こちらもまだまだ元気に葉を広げています。

空気はだいぶ秋めいてきたのに、少しも秋の気配はないのかな?と疑問を持ち始めた頃、ようやく秋の雰囲気を漂わせる樹を見つけました。

紅葉するヤマウルシ

羽状の葉を広げるヤマウルシは、赤く鮮やかに紅葉します。

かぶれるイメージばかり強いですが、秋になると非常にきれいなんですよ。

なかなかどうして、ようやく秋の雰囲気が出てきました。

さて、他にも秋を感じるものはないかなと思い足元に目を向けると、こちらは秋の気配がそこらじゅうに見え隠れしていました。

ドングリその1

ドングリその2

ツヤツヤに輝く秋の宝石、ドングリ。

先月の記事でも触れましたが、ミズナラなどの樹の種子です。

写真でみてもやはり存在感があり、秋の訪れを物語っています。

チョウセンゴヨウマツの実

こちらにある、パイナップルのような形をしたモノはチョウセンゴヨウマツのから落ちた松ぼっくりです。

ただし、中にある種が全部食べつくされてしまった後の殻の状態です。

チョウセンゴヨウマツの種子はとても栄養豊富で、リスなどの格好のエサになるため、目に入るようなところにある松ぼっくりはすべて食べつくされてしまいます。

おや、よく見ると種子が一つ落ちていますね?

マツの実

これがチョウセンゴヨウマツの種子です。

手近にあったペットボトルと大きさを比べてみましたが、かなり大きいのが分かります。

これを割って、中にある実を出すと食べる事が出来るのですが、その実の部分は「マツの実」と呼ばれ、人間の食用にもなります。

実を火で炒って食べると非常においしい、秋の味覚の一つです。

ハナイグチ

秋と言えばキノコも定番です。

こちらは秋によく見かけるキノコです。私はキノコに詳しくないのですが、おそらく「ハナイグチ」というキノコです。

カラマツの樹の下に生える事から、「落葉きのこ」と呼ばれる事もあるのだとか。

色がはっきりしていて、意外とキレイですね。

さて、秋の気配を探して国見山を色々とめぐってみましたが、どうやらゆっくりと秋は訪れているようです。

全体としてはまだまだ秋ではないけれど、よく見ると見つかる小さな小さな秋の気配たち。

みなさまも、身近にある小さな秋を探してみてはいかがでしょうか。

(十勝西部森林管理署 芽室森林事務所 森林官 久保)

お問合せ先