北海道国有林の大自然、森林づくりの現場などから届いた”HOTな写真”を掲載していくギャラリーです

幌加内発!北海道百名山・三頭山花ごよみ(2021年6月11日撮影)

みなさんは、北海道百名山の一つの幌加内町の「三頭山(さんとうさん)」(標高1,009m)をご存じでしょうか?

森林管理署として、地元(幌加内町)役場、そして地元住民と協力し、三頭山の「魅力」を広くPRし、地域振興につなげるための取り組みを企画し、幌加内町役場・地元山岳会及び観光協会と合同で6月上旬に登山道の整備、山頂への標柱設置の検討を行いました。

まだまだ知名度は高くない山ですが、「大雪山、十勝連峰、暑寒別、日本海、そして利尻富士の眺望あり」「登高感あり」そして「花あり」の魅力的な山です。

今回は登山道整備の際に撮影した、三頭山で咲き誇る高山植物を含む花々を紹介します。

シラネアオイ(白根葵) 三頭山を代表する花です。

ハクサンチドリ(白山千鳥)

オオバキスミレ(大葉黄菫)

チシマフウロ(千島風露)

ツバメオモト(燕万年青)

ミヤマスミレ(深山菫)

(空知森林管理署 北空知支署 業務グループ 森林整備官 中嶋)

国有林の森林整備を見に行こう(2021年6月29日撮影)

国有林では、森林を適切に整備し、木材生産、水源涵養、山地災害防止等の多様な機能を効果的に発揮させるために、「保全整備事業」として人工林の間伐を行っています。

事業者に委託し、仕様書を元に効果的に間伐を進めていただくこととしており、私たちが実際の作業を行うわけではありませんが、発注元の責任として定期的に現場を見回ったりします。

この日も、作業現場を色々と見て回ってきました。

今回は、そんな保全整備事業の現場で撮影した写真の数々をご紹介しましょう。

「道」を抜けて

アカエゾマツ林を抜ける道

トドマツ林を抜ける道

森林の整備を行っている現場に行くと、まずは山の中を縫うように通り抜ける「道」に出会うことになります。

この「道」は森林作業道と呼ばれ、森林内で間伐の作業をするために必要な車両機械が通っていくための道です。

地表に必要最小限の掘削・盛土を行って作るもので作りは簡単なものですが、森林で作業を行うための基幹となるものなので、森林の整備が続く限り何十年と使われていく事になります。

間伐とは

列条間伐

森林作業道を抜けると、間伐が行われた現場に到着しました。

間伐にも様々な手法がありますが、国有林では、林内の木を直線状に列を作って伐採していく「列状間伐」を基本としています。

間伐をすることで樹木と樹木の間に隙間が作られ、そこからたくさんの光が降り注ぐので、残った樹木が盛んに光合成をおこなう事ができ、樹木の生長を促します。

間伐を終えた後を見上げると、直線状に空が切り取られたように見えてなかなか壮観です。

伐倒した木は丸太へ

丸太

切り倒した木は一定の長さで切られ、丸太の形になっていきます。

樹木はそのままでは長すぎて扱いづらいため、使いやすい長さに切る方が良いんです。

この長さになれば運ぶのも簡単になり、その後丸太を加工していくことになったとしても作業が楽になります。

森林作業道に沿って、丸太の山が順次作られていきます。

丸太作成中

また、上の写真の奥で作業しているのが、丸太を作るために使われる機械です。

通称、「ハーベスタ―」と呼ばれています。

伐倒した木をその強いアームでつかみ、仕込まれたチェーンソーで端から丸太にしていきます。

一本の木を丸太に変えるのに、早ければ30秒で済んでしまうでしょう。非常に高性能な機械なので、今ではどの伐採現場でも使われるようになっています。

癒される山の緑や花たち

ハウチワカエデ

ツルアジサイ

長い道すがら、山の中で見かけた緑や花たちにも癒されていました。

森林の中なので、このような植物の姿も身近に見かけます。

以上、保全整備事業の現場で撮影した写真の数々をご紹介してきました。

国有林では、森林を適切に整備するためにこのような作業が各地で行われています。

日々生活をしているとなかなか触れる機会のない場面の数々で、別世界のような話のように感じられるかもしれませんね。

少しでも、森林の整備について知っていただけると幸いです。

ちなみに現場は山なので、広さも高低差もたくさんあります。

あちこち歩き回ったおかげで、山から戻った私はすっかりフラフラになっていました。

(十勝西部森林管理署 芽室森林事務所 森林官 久保)

北海道の奥の院探検(2021年6月15日掲載)

ー明治44年に北海道大分水点に到達・発見ー

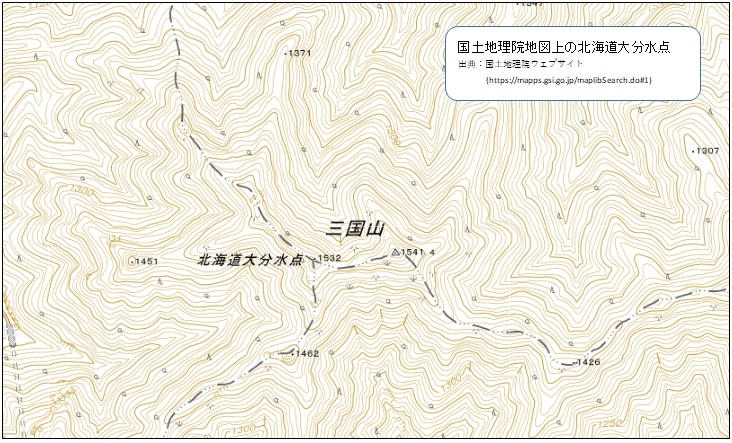

北海道森林管理局が令和元年10月に関係1市2町との協議により、石碑を設置した北海道大分水点。

別図 出典:国土地理院ウェブサイト(https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1)

クリックすると大きくなります。

私も平成30年の初登頂以来、3年間で4回、大分水点経由で三国山山頂まで登っています。標高1,530メートル、登山口から約1時間半ちょっとの行程ですが、数日間は筋肉痛となります。

ところがなんと、遡ること110年前、明治44年(1911)にこの地に到達された方がおりました。

その名は「太田龍太郎」氏、当時の上川郡愛別町村長を務められていた方です。

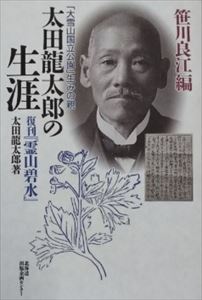

次のお話は、太田龍太郎氏の直孫である笹川良江様(東川町在住)が平成16年(2004)に出版した「大雪山国立公園」生みの親「太田龍太郎の生涯 復刊「霊山碧水」」からの抜粋になり、令和元年(2019)、笹川良江様から北海道森林管理局保全課にご連絡をいただいたところ、太田龍太郎氏が苦難・苦行のすえ、北海道大分水点に到達・発見した第一人者であることがわかり、私、目黒の知るところとなったものです。

その後、八方手を尽くして探しましたが新刊が手に入らず、古書店からの購入となりましたが、大変興味深い読み応えのある一冊でした。

太田龍太郎の生涯(笹川良江編)

太田龍太郎の生涯

笹川良江/北海道出版企画センター

太田氏は文久3年(1863)熊本藩士の子として生まれ、4歳の時に父親が暗殺され、翌年に仇討ちを果たし、13歳の時、後の北海道庁長官、男爵安場保和に引き取られました。

幼なじみに安場保和の書生を務めていた、後の台湾総督府民政長官、伯爵後藤新平がおります。

明治30年、北海道庁長官に任ぜられた安場保和に請われて来道し北海道庁勤務となり、様々な要職を歴任後、同43年、愛別村長として着任、9月に石狩川上流を探検、その風景の素晴らしさを「霊山碧水天下無双」と賞賛しており、この5日間の紀行は当時、北海タイムスに5回にわたり「霊山碧水」というタイトルで掲載され、世間に初めて現在の層雲峡が紹介されました。

11月には旭川遠軽間の鉄道計画立案のため、雪の北見峠を越え遠軽、上湧別、置戸、野付牛(現在の北見市)、陸別等を歴訪しており、昭和7年の鉄道石北線が遠軽まで開通した際には沿線市町村長から感謝状を受けたとのことです。

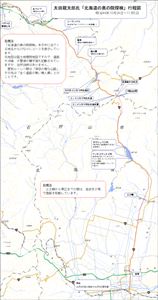

以上の通り、大変にパワフルに活動された方で、翌、明治44年7月には鉄道院愛別測量隊の線路踏査実測に同行、10月には、鉄道院技師らによる旭川帯広間踏査実測隊に同行し、13日間にわたり、石狩川を遡り「ユニイシカリ」から4,800尺の石狩十勝国境を経由して音更川沿いに上士幌を経て帯広に到着(130哩とありますので約210キロメートル)しています。

この国境経由での踏査の模様は、当時北海タイムスに36回にわたり「北海道の奥の院探検」というタイトルで掲載されました。

探検に当たっては陸軍参謀本部陸地測量部作成の地図(注)を頼りに歩いたとのことですが、併せて恩師安場保和翁の写真、吉田松陰先生の幽囚録、山陽詩集を持参し「是れさえあれば4、5日絶食しても水で沢山だ」とのことで昔の方は気合いが違います。

((注)戦前の全国規模の陸地部における測量は陸軍参謀本部が一括して実施していた。戦後は内務省地理調査所、建設院地理調査所、建設省地理調査所と変遷ののち、昭和35年に国土地理院と改称され今に至る。)

出発後は、早朝から夜半まで草鞋に脚絆、鳥打帽や鉢巻姿で杖を手にして荷を背負い、雨に降られ、川を渡り、崖を登り、テントは持たず全行程を露天で野宿(時には、木杭に青木の葉や枝で屋根、壁を囲った「宿舎」も作ったようですが)し、ずぶ濡れの着衣をたき火で乾かすという、まさに探検という名がふさわしいと思える素晴らしい紀行文です。

地名が現在と異なること、独自の命名による地名を使っていることと、昔の格調高い文章が私には読み切れず、具体の野営場所を全て特定することは困難でしたが、おおよその行程は別図の通りです。

別図 出典:国土地理院ウェブサイト(https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1)

クリックすると大きくなります。

本文中に「自ら更に鼓舞激励四肢を叱咤強行所謂死物狂いとは斯かる場合を云うならんと思いつつ幾多の崎嶇間関を攀ぢ越へ攀ぢ越へ海抜4,800尺(約1,580メートル)の最高峰の頂巓に登り付いた」とあり、この4,800尺の石狩十勝国境については、別の箇所に「馬の背の如き4,800尺の分水嶺則ち石狩川の水源と十勝川の上流音更川の水源との両分水嶺」という記載があり、約1,580メートルという標高から、北海道大分水点を経由したと考えるのがロマンというものでしょう。

さて、この太田氏、行程の途中でたびたび立木の樹皮を削り、風景や行程の感想を記しています。達筆な名文を見てみたい気がしますがもう残ってはいないでしょうね。

なお、太田氏は自らの数々の探検・調査結果を受け、石狩川上流一帯は国により厳重に保護すべしということで「石狩川上流霊域保護国立公園経営の件」を、明治44年、当時逓信大臣であった幼なじみの後藤新平に提出しており、24年後の昭和9年、大雪山国立公園として指定されています。

太田氏は、その後も道内各地で数々の要職を勤められ、昭和10年に東京でお亡くなりになられています(享年72歳)が、なんとその2年前、昭和8年に安足間川経由で比布岳、北鎮岳、黒岳を経て層雲峡に至る登山を行っています。

「北海道の奥の院探検」の道中写真を始め、明治時代の層雲峡近辺の大函、小箱、銀河流星の滝、石狩北見の国境の木柱などの貴重で鮮明な写真も数多く掲載されていますが、今回は残念ながら内容の全てをご披露することは出来ません。

北海道大分水点、三国山を訪れた際には、ぜひこの太田龍太郎氏の110年前の偉業を思い出してみて下さい。

それではまた。

(調査官 目黒)

お問合せ先