ナラ枯れ被害木のくん蒸処理等の現地勉強会

【保全課】

令和7年10月30日(木曜日)、檜山森林管理署管内の国有林において、北海道森林管理局主催によるナラ枯れ被害木のくん蒸処理等の現地勉強会を開催しました。

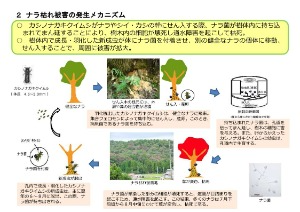

「ナラ枯れ」は、カシノナガキクイムシ(以下「カシナガ」という)が持ち運ぶ病原菌によって、ナラ類(ミズナラ、カシワ、コナラ)やクリなどの樹木が枯死する伝染病です。

図1:ナラ枯れ発生のメカニズム(出典:林野庁ホームページ)

ナラ枯れの主な特徴は次のとおりです。

(ア) 葉が赤褐色に枯れている

(イ) 幹の根元にフラス(木くずと虫糞が混じった粉状のもの)が堆積している

(ウ) 幹や枝に直径1.5~2.0mmの穿入孔が多数ある

葉が赤褐色に枯れている様子

フラスが出ている様子

ナラ枯れの詳細については、林野庁ホームページをご覧ください。

ナラ枯れ被害:林野庁

北海道におけるナラ枯れ被害については、令和2年に道南地域(民有林)でカシナガの個体が北海道内で初めて発見され、令和5年には道南(民有林)で初めて15 本の「ナラ枯れ」被害木が確認されました。令和6年には、国有林内でも6本でナラ枯れ被害が確認され、北海道内全体では3町で213 本の被害木が確認されています。令和7年10 月17 日時点での被害木調査結果によると、2市9町で1,637 本(うち国有林では1市2 町で52 本)の被害木が確認されており、被害が拡大しています。

ナラ枯れ対策は、関係者が連携し、被害を早期に発見し、被害木の特定・処理を行うことが重要です。このため、今回現地勉強会を開催したところ、北海道庁、森林総合研究所北海道支所、近隣自治体、林業事業体、北海道森林管理局職員など、合計49名が参加しました。

開会に当たり、北海道森林管理局保全課長から「北海道でもナラ枯れ被害が拡大しつつあり、被害防止に向けて今回の被害木処理の勉強会が一助となればと思います。オール北海道として被害防止をお願いしたい。」と挨拶があり、その後、保全課職員からナラ枯れの概要と北海道での対策について説明しました。

開会挨拶(保全課長)

概要説明(保全課職員)

続いて、講師を務める森林総合研究所北海道支所の職員から、ナラ枯れ被害木の処理方法について説明を受けました。

ナラ枯れ被害木処理方法の説明(森林総合研究所北海道支所職員)

その後、檜山森林管理署による伐倒くん蒸及び立木くん蒸の実演を、森林総合研究所の指導の下で行いました。

最初は伐倒くん蒸処理についてです。伐倒くん蒸処理は、被害木を伐倒・玉切りし、樹幹部及び伐根部をくん蒸処理する方法です。樹幹部には薬剤が浸透しやすくするため、チェンソーで切込みを入れます。また、薬剤を木にかけた後は効果を高めるため、生分解性シートによる被覆処理を実施します。

チェンソーによる切込み作業

薬剤の散布作業

シートで密閉するため隙間を埋める

破れそうな箇所を粘着テープで補強

処理完了

伐根部も同様にくん蒸処理を行います。

カシナガは伐根部に集まりやすいため、樹幹部同様に細かく切込みを入れるとともに、ドリルにより細かく孔(あな)をあけます。

切込みを入れる

薬剤注入のためのドリル孔あけ作業

薬剤注入作業

樹幹部同様の処理をして完成

次は立木くん蒸処理です。立木くん蒸処理は、被害木を伐倒せず、幹にドリルで孔をあけ薬剤を注入し、シートで覆って密閉する方法です。ドリルは約45度下方へ孔をあけ、孔は地上高50cmまでは縦横10cm間隔で、地上50cm~150cmまでは縦横20cm間隔で、千鳥格子状にあけます。伐倒くん蒸と比較すると駆除効果は低いものの、急傾斜地など伐倒が困難な場所で有効な対策です。

シートを埋めるための溝掘り

ドリルで薬剤注入孔をあける(最低でも地上高約150cmまでは孔(あな)をあける)

薬剤注入作業

孔をあけた範囲をシートで覆い密閉

隙間を埋めて完成

最後に、檜山森林管理署長から「ナラ枯れ被害は単なる森林被害だけでなく、生態系や地域経済にも影響するので、今回の有意義な学びを生かし、適切な処理の協力をお願いします。」と閉会の挨拶があり、勉強会は終了しました。

今後も被害拡大防止に向け、北海道庁、森林総合研究所北海道支所、関係自治体、林業事業体等と連携し、対策を進めてまいります。

閉会の挨拶(檜山森林管理署長)

(保全課)

お問合せ先

総務企画部 企画課

ダイヤルイン:011-622-5228