えりも中学校で講演会と植樹体験を実施しました

【日高南部森林管理署】

えりも町では平成18年から中高一貫教育の取り組みとして、中学1年生には植樹体験、高校1年生には枝打ち体験を実施してきました。

今回は中学1年生を対象に6月17日(火曜日)に、えりも中学校で「えりも岬緑化事業」についての講演会を行い、翌週の6月25日(水曜日)には現地で実際に植樹体験をしてもらいました。

講演会では、えりも国有林の概要、緑化する前のえりも岬の荒廃状況や当時の生活の様子、緑化に至った経緯、雑海藻を用いた「えりも式緑化工法」、現在行っている事業等についてスライドを用いて説明しました。

生徒たちは、こちらが用意したクイズに積極的に答えるなど熱心に話を聞いてくれ、また現在行っている事業にも興味を持ってくれたようでした。

講演会の様子

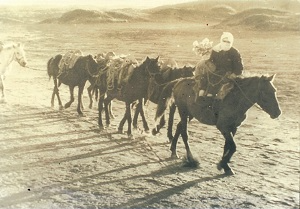

昭和20年代のえりも岬

雑海藻を用いた「えりも式緑化工法」

翌25日の植樹体験は当署職員に加え、えりも町役場、ひだか南森林組合のご協力のもと、カミネッコンを用いて実施しました。

カミネッコンとは再生段ボールを使用した育苗ポットのことです。

現地に行く前に、中学校の体育館で一人二つずつ組み立てました。

慣れない作業だったのですが、生徒たちはスムーズに作業を終え植樹場所に移動しました。

カミネッコン作成の様子

えりも国有林では緑化当初、木本緑化として様々な樹種を試し、その結果クロマツが最も適している樹種であることがわかりました。

そのため多くのクロマツが植えられ、現在では全体面積の約7割を占めています。

同じ樹種ばかり生えている森は、万が一病虫害が発生した場合に大きな被害が出る恐れがあります。

そのため、現在の事業ではある程度大きくなった箇所から本数調整伐を実施し、そこに広葉樹を植えています。

今回は、本数調整伐実施箇所にミズナラ・アオダモ・ハルニレ・イタヤカエデの4種類、約100本を植樹しました。

当日は、風のまちと言われるえりも町では珍しく風のない日でしたが、照りつける日差しの中、みなさん一生懸命作業してくれました。

植樹を終えた後は、昨年、一昨年の植樹箇所へ行き、先輩たちが植えた苗木がどのくらい成長しているかを確認しました。

カミネッコンに苗木を移植

植樹の様子

参加した生徒の多くが、3年後の高校1年生になった時に育樹体験として再び現地を訪れることになります。

その時はネームプレートを頼りに自分が植えた広葉樹を確認することが出来るので、苗木がどのように成長しているのか楽しみにしてもらえたらと思います。

(えりも治山事業所 田代)

お問合せ先