株式会社シロ「みんなの工場」にて職員研修として見学会を開催

【空知森林管理署】

素材の良さを活かしたコスメティックブランドSHIROを運営する株式会社シロは、東京を中心として全国展開していますが、空知森林管理署管内の砂川市が創業の地です。令和5年4月にその砂川市に工場とショップ、カフェなどを併設した「みんなの工場」をオープンしました。

株式会社シロ「みんなの工場」

株式会社シロは令和6年3月11日に、農林水産省と「株式会社シロにおける木材利用拡大に関する建築物木材利用促進協定」を締結し、森林や木材活用について非常に意欲的かつ先進的な取り組みを展開しています。

空知森林管理署では民間企業における森林との接し方や木材の活用法について、直に触れながら解説いただける貴重な機会として、令和6年7月18日に、若手職員を中心とした見学会を、株式会社シロ「みんなの工場」にて開催しました。

講師は「みんなの工場」の新設を含め、株式会社シロの施設建設のプロジェクトマネージャーを務めるタカヤマプロジェクトマネジメントの高山 泉氏にお願いしました。

高山 泉氏(左)

地産地消へのこだわりやこだわることの難しさ、地域との関わり、生産者(木こり、林業家)との関係性、森の恵みを余すことなく活かす使い方など、素材と環境を大事にするシロならではの木材との向き合い方を語っていただき、木材の無駄のない活かし方を実例に触れつつご解説いただきました。

建物内のフローリングはセン、ハン、サクラと3つの樹種で構成されていました。

単一樹種では素材確保が困難ですが、素材樹種の選択肢を増やすことによって素材集めのハードルが下がります、そのうえデザイン的にも変化に富んでおり、見た目にも飽きさせないメリハリのある色合いになっています。

外壁には北竜町産のカラマツ間伐材の耳付き板を一部はワークショップ参加者とともに取り付けていました。

製品を陳列する什器には旭川市江丹別産の白樺の間伐材を使用しています。

節(ふし)は建材などではネガティブに捉えられがちですが、ここでは節のある材も余すことなく活かされています。

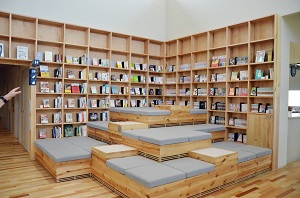

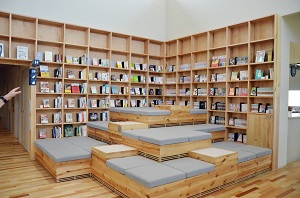

その什器で使用された白樺の材の余りを活かし近隣の家具工場で製作したライブラリーの本棚です。

なお、気に入った本があればその場で読むこともでき、購入可能だそうです。

木材の活用のみならず、生の若い葉や樹液を活用した化粧品も開発されていました。

写真は白樺から作られたフェイスミスト、人気製品のようで研修会当日は売り切れでした。

更に、ご案内いただいた高山氏より、林道構造や森林の更新等について質問をいただき、森林管理署の中堅からベテラン職員が培った知見や経験に基づいて回答をするなど、通常の研修会では見られない受講者側が答える場も設けられました。

今回の研修会は、職員が業務としてあまり触れることのない、いわゆる”川下”での木材の活用を目の当たりにし、職員によい刺激になったように思われます。

今後も、国有林との直接的な繋がりの有無にかかわらず、森林や林業、木材に接する方々と接する機会を設け、広い視野と新たな視点での森林づくりや木材資源の活用に取り組む起爆剤となりうる研修会を企画したいと考えております。

株式会社シロ「みんなの工場」

株式会社シロは令和6年3月11日に、農林水産省と「株式会社シロにおける木材利用拡大に関する建築物木材利用促進協定」を締結し、森林や木材活用について非常に意欲的かつ先進的な取り組みを展開しています。

空知森林管理署では民間企業における森林との接し方や木材の活用法について、直に触れながら解説いただける貴重な機会として、令和6年7月18日に、若手職員を中心とした見学会を、株式会社シロ「みんなの工場」にて開催しました。

講師は「みんなの工場」の新設を含め、株式会社シロの施設建設のプロジェクトマネージャーを務めるタカヤマプロジェクトマネジメントの高山 泉氏にお願いしました。

高山 泉氏(左)

地産地消へのこだわりやこだわることの難しさ、地域との関わり、生産者(木こり、林業家)との関係性、森の恵みを余すことなく活かす使い方など、素材と環境を大事にするシロならではの木材との向き合い方を語っていただき、木材の無駄のない活かし方を実例に触れつつご解説いただきました。

建物内のフローリングはセン、ハン、サクラと3つの樹種で構成されていました。

単一樹種では素材確保が困難ですが、素材樹種の選択肢を増やすことによって素材集めのハードルが下がります、そのうえデザイン的にも変化に富んでおり、見た目にも飽きさせないメリハリのある色合いになっています。

外壁には北竜町産のカラマツ間伐材の耳付き板を一部はワークショップ参加者とともに取り付けていました。

製品を陳列する什器には旭川市江丹別産の白樺の間伐材を使用しています。

節(ふし)は建材などではネガティブに捉えられがちですが、ここでは節のある材も余すことなく活かされています。

その什器で使用された白樺の材の余りを活かし近隣の家具工場で製作したライブラリーの本棚です。

なお、気に入った本があればその場で読むこともでき、購入可能だそうです。

木材の活用のみならず、生の若い葉や樹液を活用した化粧品も開発されていました。

写真は白樺から作られたフェイスミスト、人気製品のようで研修会当日は売り切れでした。

更に、ご案内いただいた高山氏より、林道構造や森林の更新等について質問をいただき、森林管理署の中堅からベテラン職員が培った知見や経験に基づいて回答をするなど、通常の研修会では見られない受講者側が答える場も設けられました。

今回の研修会は、職員が業務としてあまり触れることのない、いわゆる”川下”での木材の活用を目の当たりにし、職員によい刺激になったように思われます。

今後も、国有林との直接的な繋がりの有無にかかわらず、森林や林業、木材に接する方々と接する機会を設け、広い視野と新たな視点での森林づくりや木材資源の活用に取り組む起爆剤となりうる研修会を企画したいと考えております。

(森林技術指導官 山田)

お問合せ先

総務企画部 企画課

ダイヤルイン:011-622-5228