|

|

森林環境教育in芭露学園(湧別町)

【網走西部森林管理署】

令和3年8月24日(火曜日)、湧別町立芭露学園にて夏の森林環境教育を実施しました。

学園からは前期課程生徒(1年生から6年生まで)22名と教職員8名が参加し、当署より4名が講師として参加しました。

今回は学園内の樹木園に自生している樹木について、生徒に身近に感じてもらいたいという趣旨で、身近なものを使用した自然体験学習を行いました。

学園内にはニレやサクラなど多様な樹木が自生しています

第一部は「森のビンゴ」です。

2人ペアで移動してもらい、樹木園内で「ギザギザした葉」、「いい匂いのする葉」、「葉のこすれる音」などをヒントに様々なものを探してもらいました。

気になった葉などは採集をし、制限時間になったら見つけたものを全員で共有しました。

「よく見るとあの木がタテに割れている!」「この葉っぱはニンジンの匂いがする!」「耳を澄ませると鳥の声が聞こえたよ!」と生徒達は五感を使って自然と触れ合っていました。

生徒それぞれ見つけてくるものに違いがあり、全員でそれを共有することで、自然の中にあるものが様々な特徴を持っていると気づいてもらえたのではないかと思います。

ビンゴの説明中。たくさん見つけられるといいですね!

「この木、ヨコ縞模様がある!」「マツの葉はいい匂いだなー。 」

みんなで見つけたものを共有!「あったよー!」

第二部は「種子の模型づくり」です。

多様な形をしている種子について理解してもらうために、種子の模型を作ってもらいました。

生徒達がイメージする種子といえば、「ブドウ」、「リンゴ」など果物に入っている種子でしたが、今回は「翼」がついた種子の模型を作りました。

感染症対策を行ったうえで、グループになり作成しました。

まず、ラワンの種子を全員で作りました。ラワンは東南アジアに自生する広葉樹で日本ではラワン材でおなじみです。

種子にはプロペラ上の翼がついており、回転しながら風に乗ります。

できた模型を飛ばしてみると、くるくると回転し生徒達は「うまくできた!」と喜んでいました。

その他に「マツ」、「アオギリ」、「アルソミトラ・マクロカルパ」の模型も作りました。

アルソミトラ・マクロカルパは東南アジアなどに自生するウリ科の蔓植物で、20~30センチメートルほどの大きさの種子をつけます。

タンポポの綿毛のように風に乗るのではなく自らの翼で滑空する姿から、飛行機のモデルとなったと言われています。参考文献1)

同じ「翼」を持つといった特徴を持っていても、異なった飛び方に生徒達は関心をしているようでした。

「この翼は何のために種子についているのでしょうか?」という質問に、生徒達は「遠くに飛んでいくのではないか?」「飛んで広がっていくため!」答えていました。

生徒が答えてくれた通り、「翼」を持った種子自体の重さはとても軽く、翼の効果で滞空時間を延ばし、より遠くへ種子が散布されるようになっています。参考文献2)

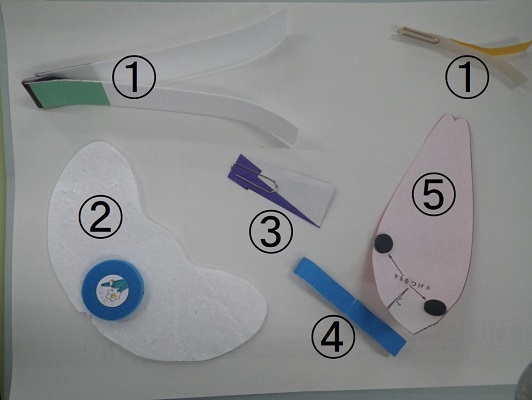

今回作成した模型。1ラワン、2アルソミトラ・マクロカルパ、3マツ、4ニワウルシ、5アオギリ

「どうやって作るの?」「ここを貼り付けると完成だよ!」

ラワンの種子模型を手に「飛んだー!!」

90分程の時間でしたが、体験を通して学園内の樹木を含めた自然に、五感を使って様々な角度で注目してもらえたのではないかと思います。

それぞれの感覚の違いを共有することは、豊かな自然を理解するために重要なことだと感じました。

当署では今後も地域の方々に、森林について身近に感じていただけるような取り組みを実施していきたいと思います。

参考文献

1)稲垣栄洋『スイカのタネはなぜ散らばっているのか』草思社 2017年

2)鈴木庸夫、高橋冬、安延尚文『草木の種子と果実―形態や大きさが一目でわかる植物の種子と果実632種-ネイチャーウォッチングガイドブック-』誠文堂新光社 2012年

(白滝森林事務所 森林官補 山崎)

|

お問合せ先

総務企画部企画課

ダイヤルイン:050-3160-6271

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。