2015年8月

2015年8月30日(日曜日)

フレペの滝巡視、ウトロ地区防災訓練参加

今日はフレペの滝への巡視と防災訓練に参加してきました。

遊歩道脇では、少し前まで開花していたキオンに変わり、ハンゴンソウが満開となっていました。

歩道上には、ハクセキレイが私たちの少し前をトコトコ歩くような形で後ろを気にしながら

400メートル程先導しつづけてくれました。

私たちが立ち止まるとハクセキレイも立ち止まります…。

まるで可愛いGSSと巡視をしているよう様でした!

トノサマバッタもいました。

こちらは「GSSにはなりたくない」とすぐに逃げて行ってしまいました…。

今年は遭遇率の高いルリボシカミキリです。

相変わらず鮮やかな瑠璃色でたたずんでいました。

今日のフレペの滝です。

20名程の観光客で賑わっていました。

フレペの滝巡視の後、ウトロの漁村センターで行われた防災訓練に参加してきました。

大勢の地域住民の方が参加されていました。

こちらは消防車の試乗です。(運転はできません)

スプレー式の消火器を使って鍋から出火した火を消す訓練です。

消火器である程度鎮火できたらガス台の火を消し、元栓もしっかり閉めることが大事との事。

出火時はあわてず冷静に対処したいものです。

次は土のう作り体験です。

土のうへ入れる砂の量は入れすぎず、積むときの事を考えて平らになるよう、適量の砂をいれるのがポイントです。

袋の結び方も教えていただきました。

これは登山道整備に応用できそうです。

少し高い所にあるバケツを的に見立てて、放水訓練も体験させていただきました。

実際の消防士さんの制服を着させていただき、いざ!放水!

訓練用の人形でAEDを使用した心臓マッサージ体験。

胸骨圧迫の強さと速さなどの教えていただきました。

この他に、緊急時に家庭での応急担架の作り方の講習や発煙ハウスの中に入り煙の怖さを体験しました。

災害が起こった時、パニックにならないよう日頃の訓練が必要だと再認識ができ、とても有意義な訓練でした。

ウトロの消防士の皆様、消防団の皆様、関係者の皆様ありがとうございました。

2015年8月29日(土曜日)

「樹木医と歩く知床悠久の森」イベント

今日はオホーツクみどりネットワーク、コープさっぽろ、知床森林生態系保全センサーの共催で「樹木医と歩く知床悠久の森」のイベントが行われ、GSSも1名がお手伝いで参加しました。

当日はスタッフを含め46名が、知床の森の生態系について樹木医である鈴木順策氏から説明を受けながら知床の森を散策し学びました。

午前中はセンターの会議室で鈴木順策氏による「生態系における物質循環」についてのレクチャータイム、

ちょっと難しい内容ですがみなさん熱心に聞いていました。

レクチャー終了後にバスと徒歩でオシンコシン高台遊歩道へ。

海が綺麗に見えるオシンコシン高台に到着後昼食です。

昼食後いざ遊歩道へ出発!

「生態系における物質循環」をトランシーバー片手に熱心に説明して下さいました。

参加者はイヤホンで説明を聞けるので離れていても聞きやすかったです。

倒れた大木を微生物などが分解し、その土壌を栄養にした新しい草木が光と水の恵みも得て育ち、それを虫や動物が食べ、その排泄物や死体もまた微生物により分解され栄養になる。

これも森林生態系における物質循環の一部だそうでうす。

シカによる食害

カツラの巨木

ミズナラの巨木にみんなで触れて

時間の都合から遊歩道の途中でイベントは終了となりましたが、散策中にモモンガも顔を出してくれたりして楽しく学べました。

2015年8月28日(金曜日)

知床世界遺産10周年記念イベント「GSS一日体験」

今日は世界遺産10周年記念イベントの一つであるGSS一日体験の日です。

体験者は四国の大学生です!

体験内容は羅臼湖の巡視に同行していただき、歩道管理に伴う作業など行いました。

まずは、歩道入り口にて羅臼湖についての理解を深めてもらえるよう、羅臼湖ルールの説明や

巡視のポイントを解説し、入林箱のチェックをしました。

歩道内に突き出る枯れた支障木の処理を行いました。

刃物を使う際は足場をしっかり確保してから作業をはじめるなど基本動作を確認しながら処理を行っていきます。

木道上に覆いかぶさるように伸びたササを剪定バサミで刈っていく作業です。

この時期になると、伸びたササや枝を処理する機会が増えてきます。

ササやぶの中にエゾオヤマリンドウが咲いていました。

このようなお花は刈らずに伸びたササのみを選定しながら草刈りを行いました。

羅臼湖線歩道は平成24年度の秋から入り口を付け替え、三の沼までの道のりは新しいルートとなりました。

今後、新しく作った歩道が年月をかけてどのように変化していくのかを記録していくため、

当センターでは特性の異なる三地点で歩道の浸食調査をしています。

この浸食調査も体験していただきました。

水平を保ちながら高さを維持し、地面との垂直距離を記録する作業で、他の登山者の迷惑にならぬよう、

みんなで息を合わせながら正確に測っていきます。

今日の羅臼湖

2015年8月22日(土曜日)

ラウス側海岸線の巡視

巡視のスタート地点に普段見ない看板が立てられていました。

知床はお盆過ぎからカラフトマスが産卵のために海から川へ遡上を開始します。

遡上が本格化する直前のこの時期、ヒグマは満足に食料にありつける個体が少なく、

体格がほっそりと見えるのが現状です。

お腹を空かせているヒグマの興味をそそらぬよう、海岸線で釣りを楽しむ方へお願いです。

釣った魚はクーラーボックスの中に入れるなど対策をお願いいたします。

昆布漁の時期も終わり、ひっそりとした番屋前を通過していきます。

片付けをしている番屋もありました。

波打ち際には大小様々の昆布が打ち上げられていました。

今日見た昆布は厚みがあって、なかなか幅の広い物がありました。

このままでもなんだか美味しそうですが、羅臼昆布はいくつもの細かい行程を得て、製品となっていくのです。

この海岸線で数多く生い茂るオオイタドリの花が開花していました。

ある一角でこのオオイタドリが踏みつぶされて出来たケモノ道を辿っていくと…

ヒグマの寝床でしょうか?

大きい岩は取り除かれ、草は食べ尽くされて出来た広場のような空間がありました。

近くにはヒグマの糞もありました。

今日の植物

ムラサキベンケイソウ

ハマナスの実

これからどんどん色づいていく事でしょう。

2015年8月15日(土曜日)

羅臼湖巡視

今日は羅臼湖への巡視です。

二の沼です。

年によっては涸れる事もある二の沼、今年は大丈夫そうですが雨は少ない年なので沼が小さく見えます。

二の沼の脇にあった雪渓はすべて融け、お盆のこの時期に春の花が開花となりました。

歩道内からの撮影なのでわかりにくいですが、沢山のエゾコザクラが開花していました。

三の沼展望台からは羅臼岳が沼の水面に映り込んだ『逆さ羅臼岳』を見る事ができました。

四の沼の周りにはサワギキョウが咲いていました。

奥には知西別岳が見えています。

五の沼は土の部分が見え、水位が下がっているかのように見えました。

涸れ沢の水は流れることなく静かでした。

本日の入林者は6組14名でした。

歩道脇で見られた植物

クロウスゴが実となって色づいていました。

ハイオトギリが歩道脇から黄色い顔を覗かせていました。

2015年8月14日(金曜日)

羅臼岳(ラウス側歩道)の草刈り

今日はGSS三名とセンターの職員二名の計五名で羅臼岳(ラウス側歩道)の第一の壁近辺の草刈りを行いました。

羅臼岳の草刈りは距離が長いので大勢で挑みます。

剪定バサミを使った草刈り作業は二の腕がとても疲れますが、植生を選んで刈ることができて便利です。

笹の中に隠れるようにして生える稚樹やお花などは残し、笹だけを刈り取っていきます。

草刈り前

笹が歩道に覆い被さるように伸び放題でした。

草刈り後

本来の歩道の幅がわかるようになりました。

草刈り前

奥の歩道はけもの道のようでした。

草刈り後

道幅を広げた訳ではなく、これだけの幅が伸びた笹によって隠れていたのです。

今日の花

オオヤマサギソウ

小さな花がたくさん付いた背の高い植物です。

キノコもいろいろありました。

ドクベニダケ

ムラサキホウキタケ

2015年8月9日(日曜日)

知床連山縦走パトロール2日目

1日目は硫黄山から登り、7時間かけて第一火口の野営指定地に到着し、テント泊をしました。

2日目は第一火口から羅臼岳方面へ向かいます。

知床連山の硫黄山(1562.5メートル)~知円別岳(1544メートル)~南岳(1459メートル)~オッカバケ岳(1450メートル)~サシルイ岳(1564メートル)~三ツ峰(1509メートル)~羅臼岳(1661メートル)と続く縦走路を巡視します。

今回の巡視で目立ったのは登山ルート上に空いていた沢山の小さな穴です。

この穴はストック(トレッキングポール)の先端にキャップを付けずに利用した跡と思われます。

無雪期の歩行の際には、ストックの先端にキャップを付け、歩道の外側へは突かないよう配慮をお願い致します。

尖った先端は、希少な植生を傷つけや土壌を痛めてしまい道が荒廃する原因となります。

1日目には見つけることが出来なかったシレトコスミレですが、

こけし岩付近の砂礫地で発見することが出来ました!

シレトコスミレの大きさは高さ5センチメートル~8センチメートル程度でとても小さい植物です。

砂礫地上はルートが明瞭ではありませんので、シレトコスミレに限らず植生を踏んで歩くことのないよう配慮して山歩きを楽しみましょう。

1日目に続き色あせた道標の赤い部分を目立つようにペイントしてきました。

他には道迷い防止の目印として付けているピンクテープの付け替えをおこないました。

1日目に続き色あせた道標の赤い部分を目立つようにペイントしてきました。

他には道迷い防止の目印として付けているピンクテープの付け替えをおこないました。

硫黄山方面に背を向けて知円別岳に向かう縦走路を進みます。

このような砂礫地の尾根伝いは足の踏み外しに注意してください。

歩道脇の砂礫地にはコマクサが咲いていました。

長い縦走の疲れを癒やしてくれます。

南岳から眺める二つ池です。

二つ池には、奥に見える「地の池」と手前の涸れている所は「天の池」という名前が付けられています。

この二つ池の「地の池」脇に野営指定地とフードロッカーがあります。

池の水を使用する際は必ず煮沸してご利用ください。(濾過器があると便利です。)

私たちはその奥に見えるオッカバケ岳(1450メートル)とサシルイ岳(1564メートル)を進みます。

サシルイ岳手前の沢には雪渓が残っていました。

雪渓の上には8カ所でクマ糞を確認しました。

1日目にお会いした登山者はこの雪渓でヒグマに会い3時間立ち往生のうえ、しびれを切らし、藪の中を遠回りするように進み回避したと情報をいただきました。

私たちはヒグマのすみかにお邪魔しています。

山中でヒグマに会った際は慌てず、騒がず、刺激する行動(走って逃げるなど)は控え、まずはじっと立ち止まりましょう。

どうしてもヒグマが移動しない場合は、引き返すこともひとつの選択肢です。

ここ知床はヒグマの生息密度が高い所ですので、クマ鈴を付けていても絶対遭遇しないとはかぎりません。装備の一つとしてヒグマ撃退スプレーがあります。お持ちでない方はウトロの自然センターと羅臼ビジターセンターでレンタル等をしておりますのでご利用ください。

三ツ峰野営指定地まで進みました。

写真上:三ツ峰野営指定地のフードロッカーは2つ設置されています。

綺麗に使用していただけていました。

写真下:8月に涸れると言われる水場です。

8月9日現在、このパイプからは一滴も出ていませんでした。

縦走路は花街道でした!

写真左上:エゾオヤマリンドウ

写真右上:チングルマとエゾノツガザクラ

写真左下:チングルマの花の終わりは羽毛状態になります。

写真右下:エゾコザクラ

縦走ルートも終わりが見えてきました。

正面には羅臼平と羅臼岳が見えています。

タカネトウウチソウに囲まれての下山です。

8月9日現在の大沢です。

日当たりのいい岩場の雪渓は溶けていましたが、ほとんどの斜面はまだ雪渓が残っていました。下山の際は踵(かかと)から雪を刺すように着地し、ゆっくり降りていきます。

日目は11時間半の行程となりました。

下山後入林簿に下山時刻を記入します。

そして最後に入林簿を回収し、今年の縦走路巡視は無事に終了です!

知床連山縦走路は年間500人程の利用があると言われています。

今回お会いした入林者の皆さんは熊スプレーや携帯トイレを持参されている方が多く、

利用者のマナーが向上していると感じました。

知床国立公園は今年で世界遺産登録10周年を迎えました。

今後も変わらぬ自然を維持できるよう、パトロールを続けていきたいと思います。

2015年8月8日(土曜日)

知床連山縦走パトロール1日目

今回は、1泊2日のテント泊で知床連山の縦走路巡視を行いました。

ここのところ、蒸し暑い日が続いておりましたが、本日も気温が上がりそうです。

これまでは、羅臼岳岩尾別口から硫黄山へ向けて縦走路巡視を行ってきましたが、

今回は趣向を変えて硫黄山から登り、第一火口でキャンプをし、岩尾別口を目指します。

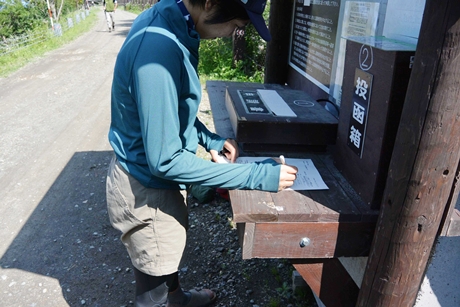

まずはカムイワッカ~硫黄山入口までの区間(約600メートル)の道路使用許可の申請書(道路特例使用承認申請書)を記入します。

昨年同様、カムイワッカ~硫黄山の入口までの区間は登山者に限り通行が可能です。

期間は平成27年6月20日~平成27年9月23日までの96日間となり、すでにオホーツク総合振興局網走建設管理部に『道路特例使用承認申請書』を提出済みの方は、あらためて記入することや写しの提出は不要ですが、やむを得ず事前に提出できなかった方は、記載台備え付けの申請書用紙に必要事項を記載のうえ、投函箱に入れてください。

なお、上記の方法は、すでに通行を終えた方(連山縦走をして下山した方)にも該当しますので、申請漏れのないようにおねがいします。

通常の巡視装備より遙かに重いザックを背負い、まずは硫黄山を登っていきます。

硫黄の沢まできました。

残雪は「沢出合」の少し上部より結構な距離で残っていますが、

今日は気温が高いおかげで柔らかい雪となり、アイゼン無しで登り切ることができました。

歩道脇で見られたお花

左:シラタマノキ、右:イワブクロ

硫黄山の上部はガレ場と砂礫地の中を行く登山道となっており、濃霧などの悪天候の際

道迷いも多く発生する所でもあります。

ここでは持参したスプレーで色あせた道標の赤い部分を目立つようにペイントしてきました。

道迷いが多く発生する尾根大岩と呼ばれる所まできました。

この尾根を間違った方角に降りてしまうと、過去に何件も遭難者が出ている「ウブシノッタの沢」という所に

入ってしまいます。

ここでは迷い込み防止のためのロープがしっかり張ってあるかの確認と、色あせた道標のペイントをひたすら

行いました。

硫黄山の砂礫地域ではシレトコスミレが多く見られる場所ですが、目に付くのは花が終わり結実した株ばかりで、お花が付いているシレトコスミレはもうありませんでした…

シレトコスミレの開花時期は融雪後まもなくと早く、6月中旬から7月中旬にかけての開花で、だいたいの見頃は7月いっぱいのようです。

8月に入ると開花している株は限られた数になってしまうようです。

なお、このような砂礫地では明瞭な歩道はない上、いたる所にシレトコスミレが自生しています。

通行の際は、シレトコスミレはもちろんの事、それ以外の植物が生えていたらそこは踏まないよう植生に配慮した山歩きをしていただけると嬉しい限りです。

本日の寝床、第一火口の野営指定地が見えてきました。

知床連山縦走路にはこの第一火口のほか、羅臼平、三ツ峰、二ツ池と全部で四カ所の野営指定地があります。

各野営指定地にはテント場から離れた所にフードロッカーが設置されているのが特徴です。

第一火口の野営指定地にはフードロッカーが2つ設置されています。これは野営地にヒグマを寄せ付けないための食料保管庫です。

8月に入り、三ツ峰野営地においては、ヒグマが無人のテントを破損させる事例が発生しております。

こちらの利用者は、食料をフードロッカーに入れていたためテントの内部には侵入されず、爪でテントのフライシートを破られたこととポールが折られるだけで済みました。

もし、テント内に食料を入れていた場合は、臭いをかぎつけたヒグマに食べられていたでしょう。

一度その味を覚えたヒグマは、それ以降も他のテントを襲い続けることになります。

その“きっかけ”を作り出さないように、知床連山縦走路でキャンプをする際は、テント内に食料は持ち込まず、必ずこのフードロッカーを利用しましょう。

また、フードロッカー使用時は、ザックなどをそのまま入れるのではなく、食料のみを小さくまとめて入れ、他の方も気持ちよく使用できるようにしましょう。

第一火口の野営指定地は、この時期チングルマが咲き乱れる素敵な所です。

テント設営時は植生に気を遣い砂礫地の部分にテントを張りましょう。

本日の入林者は下山者のみの3組6名で、野営地は私たちのテント2張りのみでした。

また、雪渓の終わりの部分では充分過ぎるほどの水が出ていました。

飲用する際は一度煮沸してからの方がよさそうです。

「縦走路巡視2日目」へ続く…

2015年8月6日(木曜日)

男の涙巡視

本日は男の涙へ巡視に行ってきました。

男の涙とキオン

ミミコウモリの花が沢山咲いていました。

小さいですがとても目立つ色のキノコを見つけました。

巡視へ向かう途中、車道を歩くヒグマに遭遇しました。

ヒグマは海側から山側に移動し車道の一段上にある斜面にひょいと乗り上げ登っていったところ…

斜面にはすでに二頭のヒグマがお食事中でした。

この三頭は母熊とその子供二頭の家族のようです。

この三頭は草を食べたり、地面を掘り返したりと食べることに夢中でしばらくこの場を離れる事は

ありませんでした。

知床国立公園内に出没するヒグマは、人を恐れない個体が増えてきています。

あまりいい傾向ではありません。

こうなると、道路は渋滞してしまいます。

車の走行中にこのような場面に遭遇した場合、まず自身の安全を確保するためにも、周りの交通状況を

確認の上、車から降りての写真撮影は絶対にやめてください。

写真撮影のため不用意に近づくなど熊を恐れない観光客の存在が大きな問題となっています。

2015年8月3日(月曜日)

羅臼岳岩尾別登山道看板取り替え

今日は羅臼岳岩尾別登山道の650メートル岩峰の看板取り替え作業を行いました。

岩尾別歩道入口(登山口)です。

本日の天候は晴天です。入林者は34組92名でした。

オホーツク展望です。

【今日のお花達】

写真上:モイワシャジン

写真下:エゾカワラナデシコ

杭から落ちてしまい、地べたに横たわりながら注意喚起してきた、650メートル岩峰の看板です。

本日はこの落ちてしまった看板を新たに取り付けなおします。

まずは看板の足となる木のくいを打っていきます。

ラミネートされた注意喚起の用紙をガンタッカーで打ち込んでいきます。

杭と板をボルトで固定していきます。

写真上:取り替え前

写真下:取り替え後

なお、この新しい看板は劣化防止のため、冬期は看板部分を取り外す予定です。

ルリボシカミキリ

カラフルなカミキリムシに会いました。

神出鬼没の本日の毛虫、芋虫達

ヒグマの遭遇時は慌てず騒がずじっと待機が原則ですが、

毛虫や芋虫との遭遇の際は触れずにじっと見守ってあげてください。

2015年8月2日(日曜日)

ポンホロ沼、カムイワッカ湯の滝巡視

今日はポンホロ沼とカムイワッカ湯の滝巡視です。

ポンホロ沼は雪解け水が溜まってできる「幻の沼」と言われています。

7月11日の巡視写真と比べると一目瞭然です。

沼だった部分は干上がると一面にヒメシダという背の低いシダ植物が生い茂ります。

周りにはキノコも見られました。

タマゴダケ

キイロスッポンタケ(スッポンタケ科)

ポンホロ沼へ向かう途中の涸れ沢です。

春先は雪解け水が流れて川のようになっていますが、この時期になると渡りやすくなっています。

帰り道には珍しい蝶に出会いました。

ミドリシジミ

午後からはカムイワッカ湯の滝巡視です。

8月1日~25日、9月19~23日はシャトルバス期間となり、自動車およびバイクでの乗り入れはできません。

カムイワッカ湯の滝へ行くには斜里バスターミナル、ウトロ温泉バスターミナル、知床自然センターのいずれかより運行されております。

ただし、徒歩や自転車で行かれる方は通行が可能です。

アヒルちゃん温度計によると、本日の「一の滝」の水温は31度でした。

|