令和6年9月30日 樹群択伐天然更新施業を実施するための有識者を交えた現地検討会(空知森林管理署)

計画課

はじめに

北海道森林管理局では、森林の多面的機能を持続的に発揮するため、立地条件や森林の現況等に応じた施業を行い様々な林種・樹種・樹齢からなる森林をつくる「多様な森林づくり」を進めています。その一環として、過去に施業を行った履歴のある育成天然林を主な対象として、樹群択伐天然更新施業(※1)という新たな施業方法を道内数か所で試行的に実施することとしました。

令和6年度は、有識者を交えながら試行箇所の選定及び具体的な施業方法の検討を進めています。今回の現地検討会では、石橋氏と吉田氏に出席いただき、試行予定箇所の一つである空知森林管理署24林班において、施業方法の検討を行いました。

| 所 属 | 職 名 | 氏 名 |

| 北海道立総合研究機構森林研究本部林業試験場保護育苗部 | 部長 | 明石信廣 |

| 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所北海道支所北方林管理研究グループ | 研究専門員 | 石橋聡 |

| 北海道大学農学研究院 | 特任教授 | 澁谷正人 |

| 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター | 教授 | 吉田俊也 |

【順不同五十音順】

※1樹群択伐天然更新施業とは、樹群という0.04ha程度(およそ20m×20mの四角形)の樹木のまとまりをひとつの単位として伐採し、伐採箇所の地表面にあるササなどを除去する地表処理及び伐根をひっくり返す「根返し」を行う施業方法。北海道の天然林の多くにおいて、台風による風倒等により開けて明るく地面がむき出しになった箇所に種子が定着することで、次代の森林に更新(ギャップ更新)されてきたことを模した方法。

現地検討会概要

開 催 日:令和6年9月30日(月曜日)

開催場所:空知森林管理署24林班ぬ小班(岩見沢市万字国有林)

参 加 者:有識者、北海道森林管理局各課、空知森林管理署、十勝東部森林管理署(40名)

|

| 現地検討会の様子 |

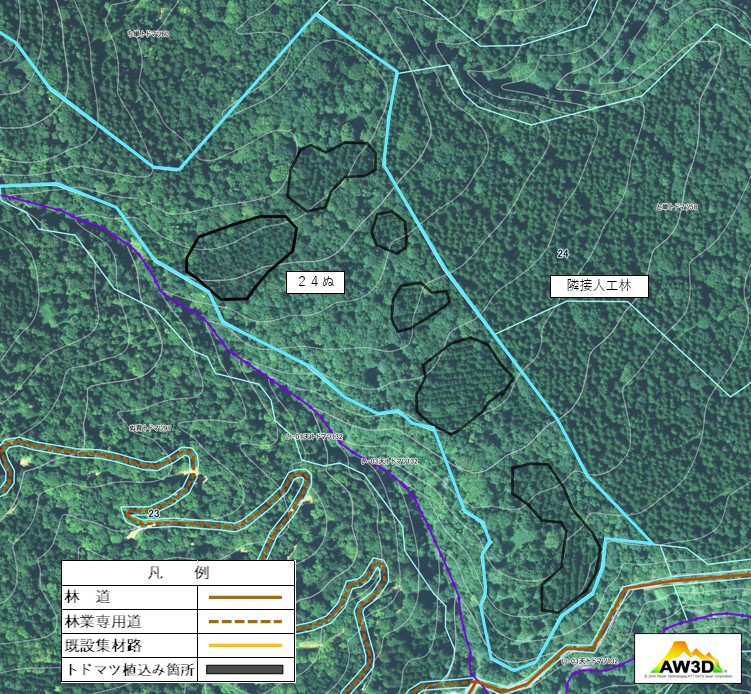

24林班ぬ小班概要

林地面積15.06haの育成天然林で、過去に複数回の択伐を実施しています。このうち5.09haにはトドマツの植込みを行っています。

10°程度と緩傾斜となっていて、人工林に隣接しています。

| 林小班 |

24林班ぬ小班 |

| 林地面積 |

15.06ha |

| 機能類型 |

水源涵養タイプ |

| 保安林 |

水源かん養保安林 |

| 指定施業要件 |

伐採方法:無、植栽指定:無 |

| 樹種 |

トドマツ、シナノキ、エゾマツ、センノキ、ウダイカンバ、イタヤカエデ、その他広葉樹等 |

| 林齢 |

96年生 |

| 林地傾斜 |

10°~ |

| 斜面方位 |

北東 |

| 土壌 |

適潤性褐色森林土 |

| 下層植生 |

クマイザサ |

| 施業履歴 |

1977年主伐実施(15.06ha、766m3) 1980年トドマツ植込み(5.09ha、10孔) 1996年主伐実施(15.06ha、230m3) |

|

| 24ぬ衛星画像 |

現地検討内容

現地検討会では、樹群択伐天然更新施業による伐採区画設定の流れと具体的な設定案について、森林管理局から有識者に対して説明し、意見交換を行いました。

樹群択伐伐採区画設定の流れ(案)

1 設定区域の検討

-

- 大型機械での作業となるため、傾斜20°以下の緩斜面の箇所に設定する。

- 作業効率を考慮して、トドマツ植込み箇所や人工林に近接する箇所に設定することとし、既設の集材路を活用してなるべく搬出支障木が生じないよう工夫する。

- 林相改良が必要と考えられる箇所、具体的にはササが繁茂して樹木の更新がみられない箇所や、中下層木(後継樹)が少なく階層構造の発達していない箇所、また成長衰退木が多く稚樹の発生の少ない箇所などを主な対象とする。

2 森林作業道の設定の検討

-

- トドマツ植込み箇所については、林冠が閉鎖して草本も生育が少ないため、間伐が必要となっている。このことを踏まえ、まずは間伐のために植込み箇所の中に森林作業道を作設することとし、そこから天然林へこれを延長するなどにより効率的に施業が実施できるよう森林作業道を設定する。

- 林地へのアクセスがしやすいよう、地形を踏まえて線形を設定し、切土高・盛土高をできる限り抑制する。

3 伐採区画(20m×20m)の設定

- 森林作業道予定線に隣接するよう配置する。

- ササが繁茂して樹木の更新がみられない箇所に積極的に配置する。

- 健全な上層木が樹冠層を占め中下層木が豊富に生育している箇所には設定しない。

4 伐採優先度(伐採順序)の検討

-

- 20年間隔で施業を実施することを基本とする。

- 隣接した箇所を同時に伐採することがないよう、全体配置に留意する。

- 面積・材積伐採率は20%以下とする。(5区画あたり1区画伐採以下が目安)

- 以下の点に着目し大まかな伐採順序を検討し、最初に伐採する区画を決定する。(二回目以降は、20年ごとに踏査し伐採区画を決定する。)

- 立木密度(ササが繁茂して樹木が生育していない箇所や樹木が疎らになっている箇所)

- 階層構造の発達具合(中下層木の有無)

- 成長衰退木や形質不良な上層木の有無(20年後の次回伐採時期までにその樹木が衰退したり枯死したりする可能性があるかも考慮。)

- 母樹となる健全な大径木の有無

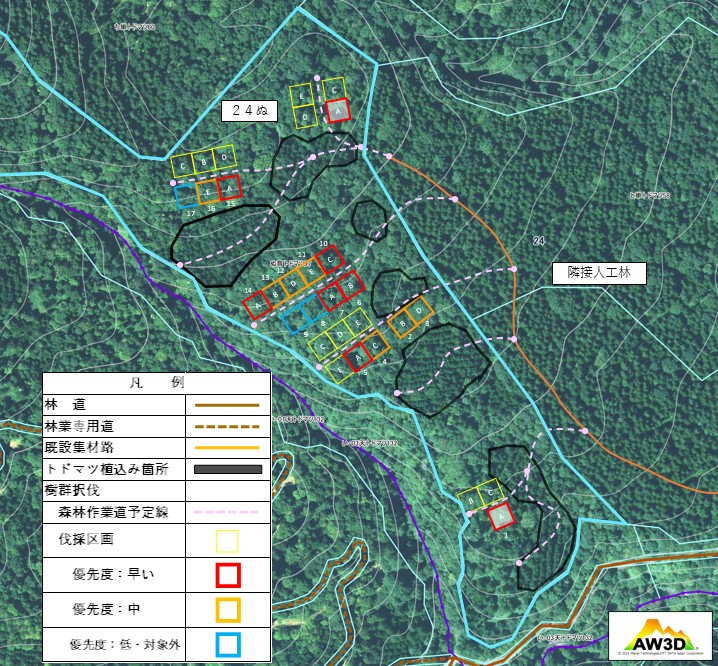

空知署24ぬ林小班樹群択伐伐採区画設定案

1 設定区域の検討

小班全体が傾斜20°未満であり、要間伐状態となっているトドマツ植込み箇所が分散していることから、これらの周囲を設定区域としました。

2 森林作業道予定線の検討

隣接人工林にある既設森林作業道からトドマツ植込み箇所に森林作業道を新設し、そこから樹群択伐設定区域へ延伸させるよう森林作業道予定線を設定しました。(下図ピンク点線)

森林作業道予定線に隣接するよう伐採区画を30面設定しました(下図の四角枠)。このうち2面は立木がほとんどなくササに覆われて樹木が更新していない箇所に設定しました。

30面のうち17面で毎木調査等を行い、その結果をもとに健全な上層木が樹冠層を占め中下層木が豊富にある箇所(下図青枠の3つの面(番号8・9・17))は施業の対象外としました。

4 伐採順序の検討

毎木調査の結果から伐採順序(今回伐採=A、2回目(20年後)=B、3回目(40年後)=C、4回目(60年後)=D、5回目(80年後)=E)を検討しました。

まず、ササに覆われて樹木が更新していない箇所は水源涵養機能などの公益的機能が低下しているため早期に更新補助作業を行うこととし、伐採優先度を「高」に設定(下図赤枠)し、伐採順序はAとしました。

次に立木密度、中下層木の有無、成長衰退木等の有無、母樹となる健全な大径木の有無、また全体配置などから最初に伐採する区画をAとして選定しました。(番号5・7・14・15)

5 伐採率など

30面を設定し、ササに覆われて樹木が更新していない箇所2面を含め6面を今回伐採することとなり、伐採材積は48m3程度、面積伐採率は20%、材積伐採率は11%程度となりました。

|

|

樹群択伐伐採区画設定案 |

|

|

|

| 樹群伐採区画(番号1) | 樹群伐採区画(番号5) | |

|

|

|

| 樹群伐採区画(番号7) | 樹群伐採区画(番号14) | |

|

||

| 樹群伐採区画(番号15) | ||

主な意見や質疑の内容

- ササが繁茂し伐採すべき立木がない箇所であっても古い伐根が残っているのであれば、それを根返ししてマウンドを造成すると更新に有利になる。(有識者)

- 伐採区画の形は正方形である必要はなく、いびつな形でもよい。伐採区画の端に大きな立木があった場合は、日陰を作り更新木の成長を阻害するので伐採してしまった方がよい。(有識者)

- 部分的に中下層木がある場合、そこは保残したほうがよいか?(森林管理署)

- 中下層木がまとまっている箇所は除外することは可能だと思うが、伐倒や集材の時に残された立木に傷がついてしまい、それがそのまま成長しても木材として利用できなくなる可能性があるので、残すことは前提としない方がよい。(有識者)

- 伐採区画の境界上の立木を残しても、そのそばで地表処理を行うと根を痛めるかもしれないので、地表処理面積が狭くなるかもしれない。また、20m×20mで区切ると近くのギャップとつながって面が広くなってしまう。あまり伐採区画を機械的に設定しない方がよいと思うが、そうしないと難しくなり現場での細やかな対応が必要になる。(有識者)

- 境界上の立木を残しても根を痛めてよい結果にはならないので、基本的には群状択伐の上限面積である0.5haの範囲内で伐採し更新を促す方がよいと考えている。(森林管理局)

- 施業案の説明では、中下層木の本数が1,000本/ha以上を基準とし対象外としているが、これまでの研究では、750本/ha、250m3/haを高蓄積林と択伐林を分ける基準としてきた。(有識者)

- 伐採区画の設定は、これまでの単木択伐の選木基準により対象となる立木を選び、それを中心とし枠を設定すれば区画を設定しやすい。(有識者)

- 斜面方位は天然更新に影響するか?(森林管理局)

- 南から西斜面が樹木の更新に有利と言われているので、箇所選定時に考慮したほうがよい。北向き斜面は地表処理を行っても更新が難しいかもしれない。(有識者)

- 大径木も含めてすべての伐根を根返しするのか。中径木以下に限定してはどうか。(森林管理署)

- 大径木の根返しは、作業に時間がかかり機械も不安定になるので根返しせずそのままでよい。胸高直径50cmまでなど、なんらかの基準を作ってはどうか。(有識者)

- エゾシカの食害もあり、5年ほど観察しうまく天然更新ができなかった場合、植込みなどを行う必要があるのか?(森林管理署)

- 更新木が周囲のササの高さを超えるには10年以上を要すると考えられる。そのため5年経過観察をした上で、その後引き続き更新状況を観察しながら追加的な手立てが必要かどうかを検討するという運用になるのではないか。トドマツの天然更新の可能性も含めて追求する方向で対応したい。(森林管理局)

- エゾシカの食害をどう防ぐかという観点が重要となる。間伐と一緒に樹群択伐を行うのであれば、間伐で出た枝条で20m四方を囲いエゾシカが侵入しにくくするようなことも効果があるのではないか。(森林管理局)

- 天然更新への不安はあると思うが、これまで道内で実施した地表処理と根返しによる手法でほぼ大丈夫だろうということで、この手法を提案している。伐根の周囲に4~6本植えて、その後は下刈りなども行わない伐根周囲植栽という方法もある。それらを併用するようなことを試してみてはどうか。(有識者)

- 状況に応じて適応的に管理するシステムを作るということが施業技術と同じくらい重要である。(有識者)

- 印象的だったのは、緻密なデータに基づき進めているということ。今回は試験的な事業であるためできたことかもしれないが、天然林を扱っていくにはデータを取っていくことが重要である。今後はリモートセンシング技術も活用しデータを取ることをスタンダードにして行わないと(労働力不足もあり)立ちいかなくなる恐れも生じる。(有識者)

今後の展開

今回現地検討会を行った空知森林管理署以外に上川北部・網走中部・十勝東部の3森林管理署でも同様に樹群択伐伐採区画の設定などを進めており、それらについても後日開催する検討委員会で施業内容等の検討を行い、令和7年度以降に試行的に事業を実施予定です。

過去の森林施業や近年のエゾシカの影響などにより、限られた樹種の老齢過熟木のみが残存して林冠が数十年にわたって開いたままの状態となっている箇所や後継樹となる中下層木が少なく階層構造を欠いた箇所が見られます。今回の取組は、こういった森林の持つ機能が低下している箇所で樹群択伐天然更新施業により多様な樹種による更新を促して森林の持つ機能を回復させ、また施業の結果として得られる木材を活用することにより、地域の振興にも貢献することを目的としています。まだまだ検討の緒に就いた段階であり様々な課題がありますが、北海道の国有林ならではの多様な森林づくりの一つとして取組を進めていく考えです。

お問合せ先

計画保全部 計画課

ダイヤルイン:050-3160-6283