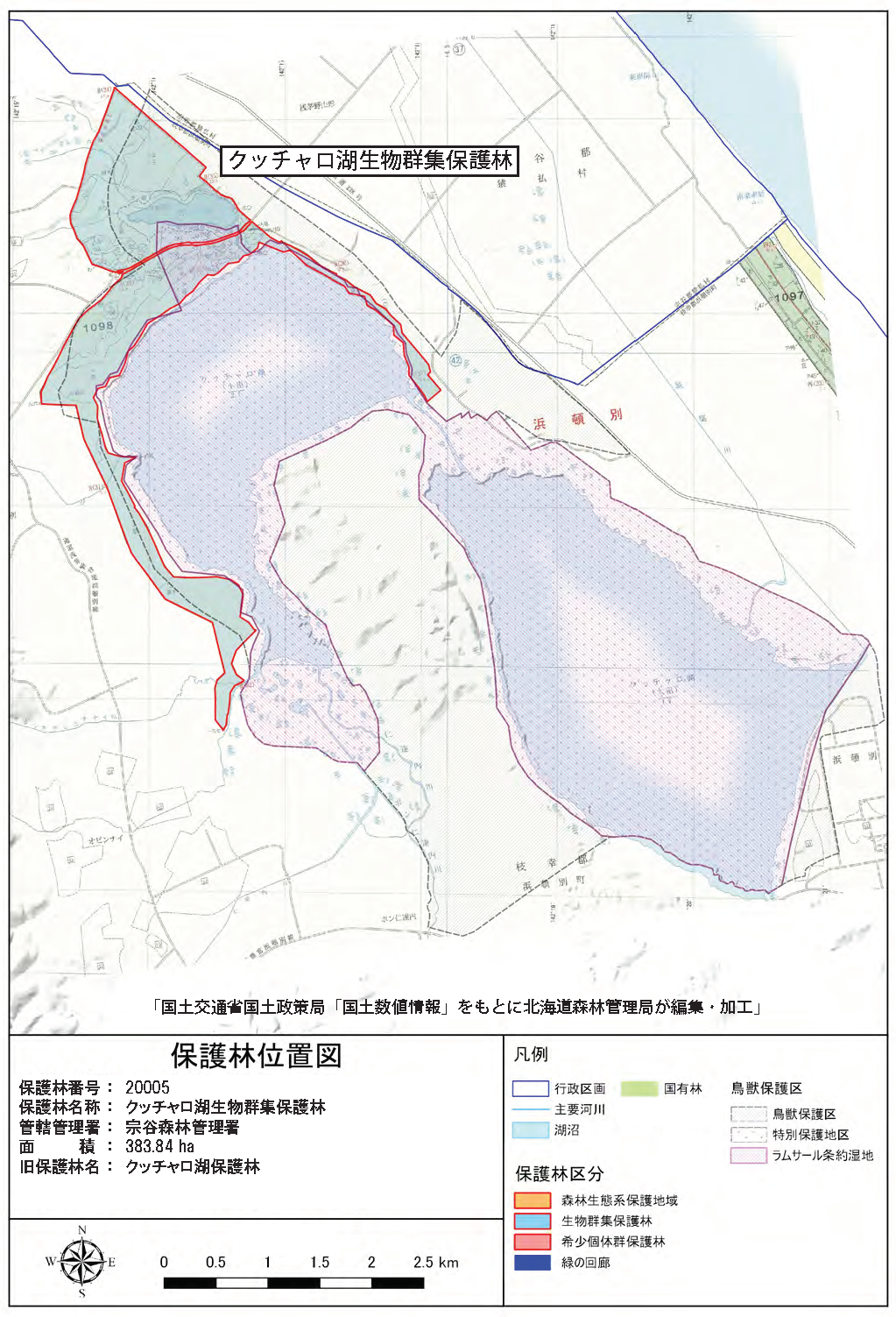

クッチャロ湖(くっちゃろこ)生物群集保護林

1.設定目的

北海道北部オホーツク海側に位置し、ラムサール条約にも登録されているクッチャロ湖に隣接し、特有の湿地環境に見られる地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、周辺湿地の保全、野生生物・遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資することを目的とする。

|

|

|

|

【左上】 ポン沼と保護林の遠景。 【右上】 保護林内の林相と林床植生。 【左下】 クッチャロ湖はコハクチョウの渡来地として有名。 |

2.設定の経緯

- クッチャロ湖、ポン沼は、コハクチョウを始めとするシベリア方面からの渡り鳥の中継地であり、低湿地を含む周辺森林は水鳥の格好の繁殖地及び生育地となっており、水鳥の繁殖及び生育地の保護を目的として、平成5(1993)年7月15日に「クッチャロ湖保護林(特定動物生息地保護林)」として設定された。

- 平成30(2018)年4月1日の保護林再編の中で、「クッチャロ湖生物群集保護林」として設定された。

参考

- 昭和58(1983)年3月31日に、渡り鳥の集団渡来地として国指定鳥獣保護区(湖面及び国有林の一部は特別保護地区)に指定された。

- クッチャロ湖の国指定鳥獣保区特別保護地区(湖面及び国有林の一部)は、汽水湖、湖岸河川流域の低湿地として、平成元(1989)年7月6日にラムサール条約に登録された。

3.所在地 (関係森林管理署)

- 枝幸郡 浜頓別町 (宗谷森林管理署)

4.面積

383.84 ha

5.位置図

6.現況

【植生現況】

- トドマツ、アカエゾマツなどを中心とした北方系森林に囲まれた湖畔には、ヨシ群落が広がり、湖面には、ヤハズカワツルモなどの希少な水生植物も確認されている。

【動物現況】

- 春と秋の渡りの季節には、5~6千羽のコハクチョウをはじめ、数万羽のカモ類などの水鳥が渡りの中継地として利用している。

- 湖畔周辺では、約290種の野鳥が記録され、天然記念物のオオワシやオジロワシも100羽以上越冬している。

- 平成26(2014)年9月モニタリングにより、夏季調査ではマガモ、カルガモ、カワアイサ、ミミカイツブリ、ウミウ、アオサギなどの水鳥のほか、トビ、ヤマガラ、ヒガラ、ヤブサメ、カワラヒワ、ベニマシコ、アオジなどの26 種、越冬期ではコハクチョウ、カワアイサ、ウミアイサ、オオセグロカモメなどの水鳥のほか、トビ、オジロワシ、アカゲラ、キクイダタキ、ヒガラ、ツグミ、アトリ、ウソなどの20 種、合計9 目18 科36 種の鳥類が確認されている。重要種として、越冬期にオジロワシ、コハクチョウが確認されている。

【クッチャロ湖】

- 国内最北のラムサール条約指定地である。湖は周囲27km の海跡湖で、大沼(長径5.5km)と小沼(長径3.0km)の2 つの沼が細い水路によってつながり、変形した瓢箪型を呈し、北側と西側は砂丘、南側には低層湿地が広がっている。

- 平均水深1.5m と浅く標高が低いため、満潮時には約3km 離れたオホーツク海から海水が入り込んでいる。

7.法指定等

保健保安林、風致保安林、鳥獣保護区特別保護地区(ラムサール条約湿地: 40.00ha)、鳥獣保護区、道立自然公園第1種特別地域(北オホーツク道立自然公園)

8.取り扱い方針

(1) 地帯区分は全域保存地区とするが、保護林内に含まれる人工林等では、育成複層林施業等の実施を可能とし、将来的には

周辺と同等の天然林に誘導することを目標とする。

(2) 必要に応じて行うことができる行為

ア 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用その他公益上の事由により必要と認められる行為

イ 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害復旧及びこれらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要

と認められる行為。

ウ 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為

エ 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置

オ 保全利用地区等における枯損木及び被害木の伐倒・搬出

カ 標識類の設置等

キ その他法令等の規定に基づき行うべき行為

お問合せ先

計画保全部計画課ダイヤルイン:050-3160-6283