![]()

ホーム > 政策情報 > 事業概要 > フォレスター等の育成について > 2012 研修実施状況 > 林業専用道技術者研修24-3

|

| 第一回(1日目 2日目 3日目) | 第二回(1日目 2日目 3日目) | 第三回(1日目 2日目 3日目) | 第四回(1日目 2日目 3日目) |

|

本日から、平成24年度 東北ブロック林業専用道技術者研修の第3回目が、岩手県盛岡市の「ホテルエース盛岡」において始まりました。 今回は、青森県、岩手県、秋田県、山形県から建設事業体職員1名、測量設計コンサルタント職員17名、合計18名が参加しています。受講者は、3日間の日程で講義・現地実習等の研修を受講します。

開講に当たり、東北森林管理局 伊藤盛岡森林管理署長から、以下のとおりご挨拶がありました。 「森林林業再生プランでは、路網の整備が重要な柱として位置付けられています。日本の森林は、戦後造成された人工林を中心に毎年8千万m3ずつ蓄積量を増やしています。また、今後10年間で、人工林資源の6割が50年生以上となり、本格的な木材利用が可能と見込まれます。しかし、外材に対抗できる価格競争力を持たないことから、現状では、国産材の自給率は2割台に止まっています。そこで、路網密度を高めていくことが重要な課題となっています。」 「例えば、ヨーロッパの山岳部にあるオーストリアが、日本との比較対象として引き合いに出されますが、オーストリアの林内路網密度は89m/haと、日本の17m/haの5倍以上あります。また、急傾斜地でも、タワーヤーダー付きのグラップルなど高性能林業機械との組み合わせにより、高い生産性を実現しており、生産コストは、間伐材で比べると、日本の9,300円/m3の1/4~6割と低くなっています。日本においても、これをモデルに路網整備を進めようということですが、氷河で削られ、岩盤の割れ目が少ない安定地殻であるヨーロッパ大陸と比べ、日本の場合は、活発な地殻変動により断層や割れ目の多い複雑な岩盤であり、なおかつ、降水量が多くて浸食作用が著しいなど、不安定な地形地質によって形成されていることに、大きなハンディキャップがあります。」 「従来の大規模林道など、一般道に近い林道とは違って、林業専用道の場合は、尾根と谷の連続する森林内の路網整備であるため、局所的な 地形地質をよく把握することが重要です。10トン積みのトラックが走行できる線形と縦断勾配を保ちつつ、低コストで丈夫な道を造るため、構造物を少なくし、地形に応じた波形線形、こまめな排水処理等々の工夫が必要であり、これまでとは違った知識、技術、経験が求められます。」 「日本の森林林業の再生の実現に向け、先頭を切って取り組むべき路網整備の推進に、皆さんの力を奮って頂ければと期待する次第です。」

オリエンテーション講師スタッフの紹介、日程説明、資料確認が行われました。

斉藤柴田佐藤の各講師 林業専用道作設指針等の概要(講義)なぜ、今、路網整備が必要なのか?どんな路網が必要とされているのか?林業専用道とは何か?林道とは何が違うのか?を理解するために、森林林業再生プラン、路網整備の現状、路網整備の考え方、林業専用道の作設指針、林業専用道の設計上管理上の留意点等について講義が行われました。

講師:東北森林管理局 斉藤林道実行係長

《路網区分と役割》林道とは、原則として不特定多数の者が利用する恒久的公共施設です。 林業専用道とは、主として特定の者が森林施業のために利用する恒久的施設です (林業専用道については、林道規定の自動車道1、2級の設計車両と同じ普通自動車が通行できる規格構造とすることとしていますが、一般の者にわかりやすいように普通自動車(10t積み程度のトラック)との表記としているものです) 。 森林作業道とは、特定の者が森林施業のため利用する施設です。

《作業システムとは》作業システムとは、素材生産における作業の仕組みであり、「人」、「機械」、「作業の流れ」の有機的な組み合わせであり、路網と密接に関連するものです。 地域で今後導入されるであろう、導入すべき作業システムに合致した路網配置と密度を念頭に計画する必要があります。  《林道規程改正》林道の利用形態が「もっぱら森林施業の実施である場合」の林道について、設計速度に時速15kmを追加。これにより、曲線半径、曲線部の片勾配、視距の規定値が緩和され、地形に沿った線形がとれるようになりました。

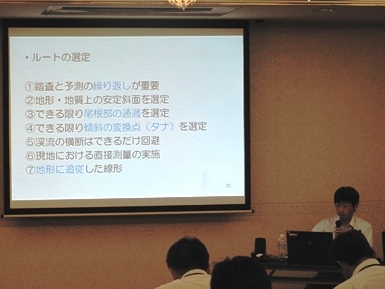

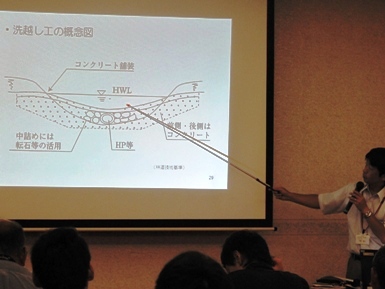

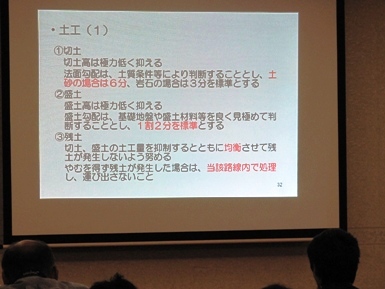

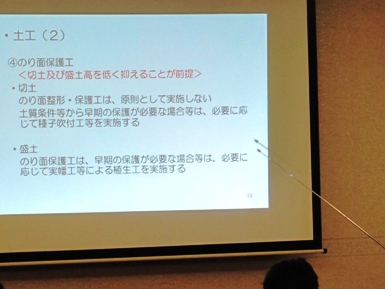

《ルート選定の留意点》林業専用道作設指針のポイントを踏まえた設計上の留意点は、(ア)ルートの選定、(イ)カーブの拡幅量に留意、(ウ)構造物の設置を抑制、(エ)排水処理です。中でもルートの選定は、最重要ポイントであり、次の点に留意が必要です。 (1) 踏査と予測の繰り返しが重要 → 複数ルートの比較検討が重要(直接踏査して現地把握することが重要) (2) 地形地質上の安定斜面を選定 → 不安定な斜面は避ける (3) 特に尾根部は地形地質が比較的安定していることに加え、水処理の対策が不要(必要最小限) (4) できる限り傾斜の変換点(タナ)を選定 → タナと言われている部分は、部分的に比較的平坦で土工量が縮減できる (5) 渓流の横断を回避 → 渓流の横断は水処理が重要、侵食(被害)を受けやすい、渓流付近は一般的に侵食が進んでいることから施設が必要なことが多い (6) 直接測量 → 平面図上に現れない微地形(タナなど)は、現地でなければ確認できない (7) 地形に追従した線形  《洗越し工の概念図》常水は、暗きょ又は開きょで排水し、出水時は路面上を安全に越流させる構造とします。 流量計算は、暗きょ又は開きょ部分の断面と、路面上部の越流部分の断面の合計で、計画流量に対応できる断面を確保します。 上流側、下流側はコンクリート擁壁とし、原則としてコンクリート路面工とします。  《土工-1》切土、盛土の勾配は、のり面高を低く抑えることを前提とします。 路線内において、部分的な急斜面の出現は避けられないところであり、法面高が高くなった場合は、安定する勾配とする必要があります。 残土については、専用道から分岐する森林作業道の起点付近に残土処理を兼ねた林業用施設(山土場)の設置等の活用を検討し、できる

限り運搬しないようにして、発生した付近で処理します。

《土工-2》のり面保護工も土工と同様に、切土、盛土の高さを低く抑えることを前提とします。 路線内おいて、部分的な急斜面の出現は避けられないところであり、法面高が高くなった場合は、必要最小限の必要な保護工を実施します。 指針には種子吹付工や実幡工を例示したが、対策工が過大とならないよう抑制的に簡易な工法を例示したものです。  林業専用道の調査設計(演習)明日の藪川林道における現地実習の準備として、班ごとに藪川林道周辺の5千分の1の図面上で林業専用道の路線検討と、平面図や縦横断面図等から見直すべき線形、工法等について検討を行いました。

テーブルを班ごとの配置に変えたところで自己紹介を実施。

講師:(株)森林テクニクス青森支店 柴田業務課長 演習方法等の説明

・この演習や明日実習により、林業専用道の適正な線形の選択や適切な施工管理の知識を習得します。

・班ごと演習の様子

<1班> <2班>   <3班> <4班>     |

![]()

森林整備部技術普及課

ダイヤルイン:018-836-2053

FAX:018-836-2012