オオトラツグミ

オオトラツグミ

スズメ目ツグミ科 Zoothere dauma major 絶滅危惧B.類,天然記念物

撮影:浜田 太 氏

生息地

奄美大島だけに生息し、1971年に国の天然記念物に指定された、我が国最大のツグミです。

形態

全長は雄32cm・雌26cm程度、翼長約16cm、尾長約12cmと、非常に大きなツグミです。

雄雌同色で一見黄色っぽく見え、体には黄褐色の地に三日月型の黒い斑があります。翼は黒っぽくて黄褐色の羽縁があり、 全身ウロコ状の斑点だらけです。トラの模様に似ているため、この名前が付きました。オオトラツグミは、すべての個体で尾羽が12枚である(トラツグミは14枚)こと、さえずりが他のツグミと全く異なること、大型であることによって、トラツグミと見分けることができます。 オオトラツグミのさえずりの最盛期は2月から3月で、その時間帯は主に夜明け前の30分ほどに限られています。

食べ物

食性については、まだ不明な点がありますが、主に地上で昆虫・ミミズ・果物などを食べていると考えられています。

生息している場所

老齢の照葉樹林や林床の湿度の高い風衝林と、これらの近くにある壮齢照葉樹林だけで生息がこれまでに確認されています。若齢照葉樹林・リュウキュウマツ林・伐採跡地などでは観察の記録がありません。

個体数

奄美大島の金作原・神屋・湯湾岳を中心に行った、1995年の調査(環境庁)では、さえずり個体数(縄張りを維持しようとする雄の数)は50羽を大きく越えることはないものと推定されています。

保護管理する対象地域について

奄美大島での希少野生生物種保護管理事業は、次の箇所及びその周辺で実施されています。

奄美群島森林生態系保護地域

奄美群島アマミノクロウサギ等希少個体群保護林

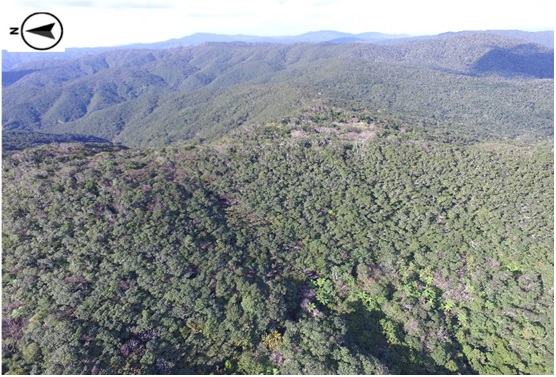

奄美大島の森林景観

奄美大島には、亜熱帯植生から照葉樹林帯の暖帯下部植生が混在しています。亜熱帯植生は海岸地域によく見られ、ソテツ・リュウキュウマツ・アダン等が生育しています。山地の大部分は、常緑の広葉樹が占め、高木層にスダジイ・オキナワウラジロガシ・タブノキ・イスノキなどが、亜高木層から低木層にはサクラツツジ・モッコクなどが生育しています。針葉樹の自生は極めて少なく、リュウキュウマツ・イヌマキ・ナギなどが見られる程度です。

お問合せ先

計画保全部計画課

担当者:生態系保全係

ダイヤルイン:096-328-3612