アマミヤマシギ

アマミヤマシギ

チドリ目シギ科 Scolopax mira 絶滅危惧B.類

撮影:浜田 太 氏

生息地

南西諸島の常緑広葉樹林に一年を通じて生息する太ったシギです。

形態

全長約36cm。ヤマシギによく似ていますが、体には褐色・黒・灰色の複雑な斑紋があり、頭の後ろの黒い横斑が目立ちます。

先が少し下に曲がった長いくちばし、とがった頭、ずんぐりとした胴体、短い脚と尾などが特徴です。

食べ物

まだよくわかっていませんが、くちばしを地中に差し込んで、昆虫などの小動物を捕獲していると言われています。

生息している場所

スダジイ林などの常緑広葉樹林内に生息します。湿った薄暗い林床を好み、巣も地上に作ります。夕方から夜に活動しますが、夜中から明け方にかけて最も活動します。人間の存在には案外無関心と言われますが、詳しい生態についてはわかっていません。

個体数

未解明ですが、決して多いとは言えず、現在では減少傾向にあると推測されています。

保護管理する対象地域について

奄美大島での希少野生生物種保護管理事業は、次の箇所及びその周辺で実施されています。

奄美群島森林生態系保護地域

奄美群島アマミノクロウサギ等希少個体群保護林関係

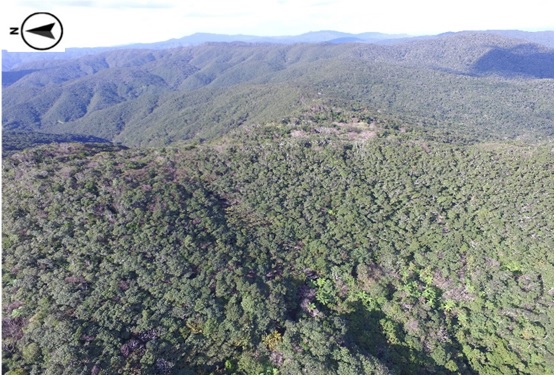

奄美大島の森林景観(令和3年度モニタリング調査報告書より)

奄美大島には、亜熱帯植生から照葉樹林帯の暖帯下部植生が混在しています。亜熱帯植生は海岸地域によく見られ、ソテツ・リュウキュウマツ・アダン等が生育しています。山地の大部分は、常緑の広葉樹が占め、高木層にスダジイ・オキナワウラジロガシ・タブノキ・イスノキなどが、亜高木層から低木層にはサクラツツジ・モッコクなどが生育しています。針葉樹の自生は極めて少なく、リュウキュウマツ・イヌマキ・ナギなどが見られる程度です。

お問合せ先

計画保全部計画課

担当者:生態系保全係

ダイヤルイン:096-328-3612